地理、人文、經(jīng)濟(jì):徽州建筑雕刻科舉圖像的生成因素

宣冉

關(guān)鍵詞:徽州;建筑;科舉;圖像

明清兩朝,徽州地區(qū)文化底蘊(yùn)深厚,匯集多種文學(xué)藝術(shù),堪稱封建社會(huì)后期的文化百科全書,建筑雕刻藝術(shù)就是其中最為濃墨重彩的篇章。明清時(shí)期,科舉入仕的觀念深入人心,科舉圖像在這樣大的環(huán)境背景下應(yīng)運(yùn)而生,逐漸發(fā)展。徽州建筑雕刻科舉圖像是多種因素融合的產(chǎn)物,是與其得天獨(dú)厚的地理環(huán)境、深厚的文化內(nèi)涵、社會(huì)的經(jīng)濟(jì)支柱息息相關(guān)的,蘊(yùn)含著獨(dú)特的思維方式和民俗文化心理。

一、徽州地區(qū)的地理環(huán)境因素

古語有云“多難興邦”,所謂“貧賤憂戚,庸玉汝于成也”。徽州建筑上雕刻的科舉圖像實(shí)則緣起于徽州川谷崎嶇、山多而地少的地理環(huán)境。《歙事閑譚》中記載:“徽之為郡,在山嶺川谷崎嶇之中,東有大鄣之固,西有浙嶺之塞,南有江灘之險(xiǎn),北有黃山之厄……”唐末以來,因躲避戰(zhàn)亂,中原衣冠大肆南遷,徽州人口激增,加上此地本就復(fù)雜的地理環(huán)境,一時(shí)間,“高山湍悍少潴蓄,地寡澤而易枯,十日不雨,則仰天而呼;一驟雨過,山漲暴出,其糞壤之苗又蕩然空矣”(順治刻本《歙縣志》)。為了擺脫僵局,徽人想出兩條絕佳的道路:一是外出經(jīng)商;二是通過科舉入仕的方法,以求加官晉爵。

徽州地區(qū)雖地處丘陵地帶,耕獲三不贍一,卻極適合木材的生長(zhǎng)。聰明的徽州人就地取材,將其應(yīng)用于科舉圖像的雕刻。范成大在徽州任司戶參軍時(shí)曾賦詩:“休寧山中宜杉,土人稀作田,多以種杉為業(yè)。”除了杉木,柏、檀、樟、楠木等應(yīng)有盡有,就連其他地域建筑棄之不用的松木、杉木,也多被用來做建筑材料。

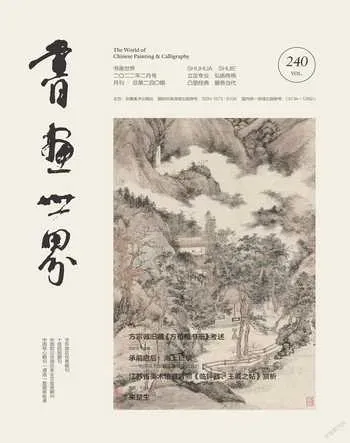

徽州地區(qū)盛產(chǎn)的質(zhì)地堅(jiān)硬的青灰磚,也常被作為雕刻科舉圖像的材料。工匠多利用顏色清透、質(zhì)地細(xì)膩的青磚石來制作科舉圖像上工藝復(fù)雜、紋樣精美的門罩、門樓、飛檐等,甚至還利用磚塊本身特有的肌理來塑造形體。通過這種方式,科舉圖像更顯穩(wěn)重、高雅,集藝術(shù)美與自然美于一體。如南屏舒光裕祠堂上的《狀元游街》(圖1)通景圖,便是徽州磚雕藝術(shù)的上乘之作。

石雕也是科舉圖像的一個(gè)重要組成部分。封建社會(huì)為頌揚(yáng)忠孝節(jié)義、建立功勛、科舉及第的事跡,會(huì)修建牌坊,以歌頌德行、功績(jī)等,徽派建筑的得名也因其氣勢(shì)恢宏的石牌坊。修建牌坊的原材料多取材于黟縣的青水石與褐色的茶園石,二者色澤有異,外觀亦有區(qū)別。在徽州鄉(xiāng)間林立的數(shù)千座牌坊中,又以“高爵甲科居大半”,彰顯科舉功名的占據(jù)了絕大多數(shù)。這些質(zhì)地堅(jiān)硬、風(fēng)格質(zhì)樸的磚石見證著一段又一段的傳奇故事,歷經(jīng)數(shù)百年風(fēng)雨,依舊屹立不倒。

二、徽州地區(qū)的社會(huì)文化因素

徽州的社會(huì)文化是在特定的社會(huì)空間中,各種意識(shí)形態(tài)相交融所形成的。它既體現(xiàn)了徽人對(duì)人生價(jià)值的追求,又有對(duì)生命和靈魂的形而上思索,也賦予科舉圖像深厚的文化底蘊(yùn)。

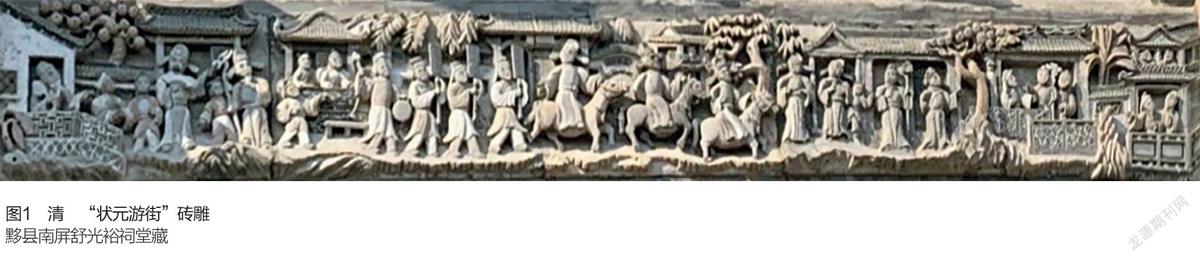

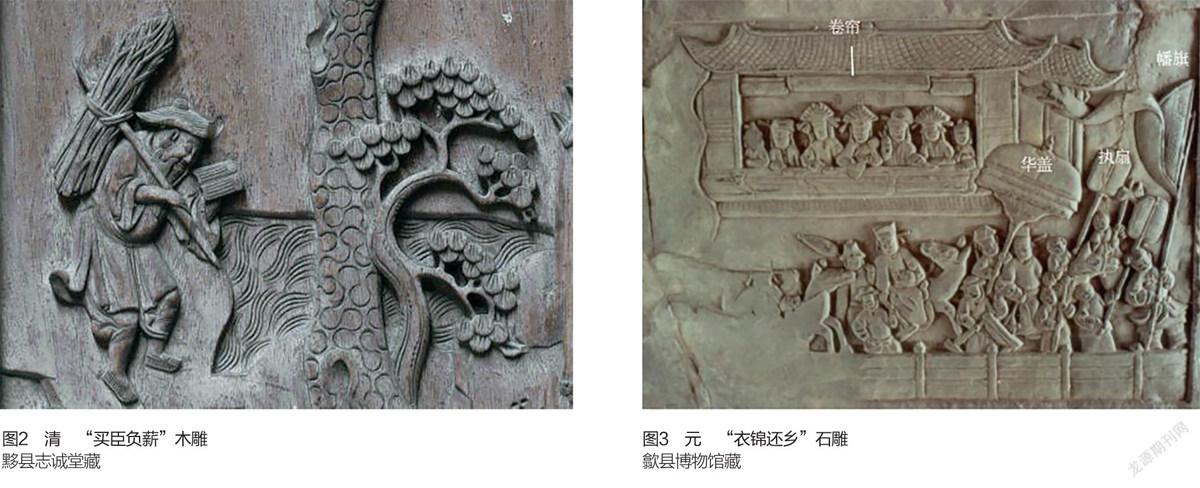

首先,徽州地區(qū)文風(fēng)昌盛,才人輩出。徽人奉朱熹之學(xué)為人生要義,強(qiáng)調(diào)“一以郡先師朱子為歸”。在朱子之學(xué)的長(zhǎng)期浸潤(rùn)下,徽人飽受儒學(xué)思想教益,推崇文化思想教育,認(rèn)為窮理之要,必在讀書,并舉全族之力興建書院。“學(xué)而優(yōu)則仕”,無數(shù)學(xué)子將參加科舉出仕作為人生最高的價(jià)值取向。對(duì)科舉的追求和為宗族帶來名望的事跡被世人用來勸誡、教化子孫后代,建筑雕刻上的科舉圖像就是這些事跡的物化,如“買臣負(fù)薪”“漁樵耕讀”“狀元游街”“衣錦榮歸”等家喻戶曉的傳奇故事。在唐代,張彥遠(yuǎn)就強(qiáng)調(diào)過圖像的社會(huì)功能:“夫畫者,成教化,助人倫。”徽州建筑中的科舉圖像其實(shí)是一部傳播科舉功能的教科書,以圖像的形式教化徽州民眾。徽州建筑雕刻上的科舉圖像是儒學(xué)倫理的圖像化表達(dá),是舊時(shí)期徽州文化的傳神寫照和象征。這些圖像的存在絕非單純的建筑行為,它更是徽州社會(huì)傳播崇文重教思想的一個(gè)媒介。(圖2、圖3)

明代后期,徽州刻書業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn),“其數(shù)量之多、門類之廣、刻技之精,在全國(guó)占有極其重要的地位”[1]。《西廂記》《琵琶記》《破窯記》等一批講述科考故事的名著插圖皆出自徽州刻坊,就連《明狀元圖考》也出自徽州刻工黃應(yīng)澄之手。版畫圖像鏤刻精致,設(shè)色妍麗,徽州刻書業(yè)達(dá)到空前的高峰。刻書業(yè)的藝術(shù)成就直接影響了同時(shí)期的雕刻藝術(shù),建筑雕刻中大部分科舉圖像的構(gòu)圖、人物、細(xì)節(jié),甚至畫風(fēng)都可以在同地域的刻書上找到藍(lán)本。

徽州自宋以來便大量生產(chǎn)文房四寶。受文人清雅、高潔的藝術(shù)情操影響,匠人們會(huì)在文房用具的外觀上雕琢山光水色或象征君子氣節(jié)的梅、蘭、竹、菊、蓮等植物。隨著時(shí)代的發(fā)展,雕刻工藝也越發(fā)精湛。文房四寶不僅為舉子提供了書寫工具,還催生了一大批意趣高潔的良工巧匠。而這些能工巧匠,在明清后有很大一部分走入建筑雕刻的行列。

三、徽州地區(qū)的經(jīng)濟(jì)支柱因素

明清兩朝的徽州社會(huì),不僅是“科甲蟬聯(lián),海內(nèi)宗風(fēng),官居上爵,代不乏人的科舉興盛之地,又是個(gè)十室九商、以貨殖為恒產(chǎn)的商賈之鄉(xiāng)”[2]。據(jù)記載,南唐保大八年(950)至南宋嘉定十年(1217),267年間僅有4名徽州籍文狀元,而清代徽州籍狀元便有19名,明清兩朝徽州六縣的進(jìn)士更是多達(dá)1136人。喜人成績(jī)的背后是徽商的默默支持。商業(yè)與科舉關(guān)系正如葉顯恩所說:“科舉仕宦與商業(yè)致富,對(duì)于徽州猶如車之兩輪、鳥之雙翼,‘相若踐更’,相互為用。這是徽州在歷史上能夠全面發(fā)展,取得輝煌成就的兩個(gè)支點(diǎn)。”[3]由此可知,徽商對(duì)徽州科舉的繁榮是意義重大的,也是科舉圖像生成的重要經(jīng)濟(jì)支柱。

徽派雕刻享譽(yù)全國(guó),這與徽商的振興息息相關(guān)。明清時(shí)期的商幫,大多敬拜關(guān)公,只有徽商尊崇的是朱子。在中國(guó)古代社會(huì),重農(nóng)抑商思想根深蒂固,徽州人經(jīng)商是迫于生計(jì),但更希望子孫讀書為官。他們認(rèn)為只有科舉入仕、拜官封侯,才能高人一等、揚(yáng)名立萬。徽州的商賈成功后,“寧發(fā)徽州,不發(fā)當(dāng)?shù)亍保瑢?shù)萬身家饋還于徽州地區(qū):或廣創(chuàng)義學(xué)、書肆、書院、私塾等機(jī)構(gòu);或出資贊助徽州民間戲曲、新安畫派、徽派建筑等徽州文化藝術(shù)的發(fā)展;或置辦良田、修建宅邸、建造祠堂,以盼光宗耀祖、旌表功名。商賈將資金和精力投放到建筑內(nèi)宅的裝飾上,科舉圖像便是在徽州雕刻大環(huán)境下產(chǎn)生的。

除此之外,徽商還出資建立牌坊。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),清康熙年間,休寧縣有牌坊145座;嘉慶年間,績(jī)溪縣有牌坊91座;清末婺源縣有牌坊155座。在眾多的牌坊中,“世科坊”“進(jìn)士坊”“狀元坊”等表彰科舉的功名坊占了絕大多數(shù),如獎(jiǎng)賞許承宣、許承家兄弟二人同中進(jìn)士的同胞翰林坊、表彰武英殿大學(xué)士許國(guó)的許國(guó)大學(xué)士坊、歌頌曹氏父子尚書的功德坊。這些牌坊,不僅是標(biāo)榜功德的高大建筑物,也是科舉教義的實(shí)體化表現(xiàn),在一定程度上也促進(jìn)了徽州建筑的發(fā)展。

在深厚的儒學(xué)文化和封建精英思想的影響下,從商只是徽人面對(duì)生計(jì)的一種權(quán)謀,而用商業(yè)所獲資產(chǎn)使宗親入仕為官才是他們的終極目標(biāo)。徽商在發(fā)跡后,廣招天下有能力的工匠修建宅院,將科舉圖像分布在內(nèi)宅的梁架、雀替、花窗、飛檐、床板之上,對(duì)學(xué)子進(jìn)行儒學(xué)思想和倫理道德的教化,促使徽州地區(qū)教育興旺、文風(fēng)昌盛,享有“十戶之村,不廢誦讀”“連科三殿撰,十里同翰林”“同胞雙狀元,一門兩尚書”的美譽(yù),培養(yǎng)了一代又一代的文人雅士。

四、結(jié)論

一方水土養(yǎng)育一方人,一方人筑就一方城。徽州特定的地理環(huán)境、社會(huì)文化、經(jīng)濟(jì)支柱促進(jìn)了科舉圖像的發(fā)展。徽州建筑上的科舉圖像通過圖像的教化功能大大提升了徽州人的整體素養(yǎng),形成了“人文輩出,鼎盛輻輳,理學(xué)經(jīng)儒,在野不乏”(道光刻本《重修徽州府志》)的空前盛況。科舉圖像作為一種民俗文化現(xiàn)象,它的生成因素是多方面的。這不僅體現(xiàn)出科舉圖像的包容性,又反映了在一定的情境下,社會(huì)群體對(duì)俗世生活的愿景。科舉圖像具備豐富的符號(hào)意蘊(yùn),其生成和延續(xù)皆以徽州的地域、文化、經(jīng)濟(jì)為根基,文化內(nèi)蘊(yùn)豐富,反映出徽州人自強(qiáng)不息的生命意識(shí)。

約稿、責(zé)編:史春霖、金前文