新安畫派的藝術風格淺析

王杰

關鍵詞:新安畫派;弘仁;藝術風格

新安地區的徽商賈而好儒,追求風雅。他們遵從南北宗論,推崇“元四家”。而當地畫家也普遍講求氣節,不滿清朝統治,在心理上與倪瓚有契合之處,由此延續了倪瓚畫風,形成了一個創作理念與審美格調相似的藝術家群體。此地名家輩出,風貌獨具,對清代中國畫產生了深遠的影響。弘仁、查士標、孫逸、汪之瑞被合稱為“新安四家”,還有程邃、戴本孝等也屬于新安畫派成員。

一、意和象

新安自古就是名勝之地,唐代孟浩然詩云:“湖經洞庭闊,江入新安清。”古徽州所轄六縣境內萬壑崢嶸,千峰競秀。尤其是境內黃山,氣勢磅礴,雄姿靈秀,冠于天下。新安畫派畫家隱居山林,放懷丘壑,在得天獨厚的自然勝境中體悟山水精神,表達主觀之意趣,以自然真境奔赴腕底,抒發生命之情懷。

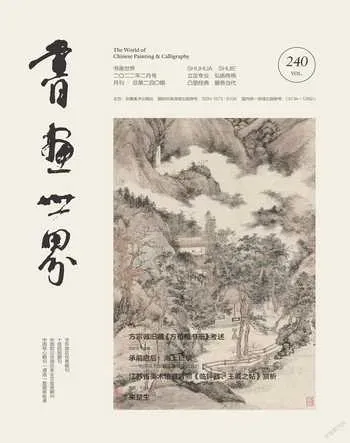

比如漸江就曾飽覽武夷山、匡廬、黃山諸勝景,“敢言天地是吾師”,所繪景象真實,符合客觀之理,能夠生動傳神地表現出黃山峭拔、峻秀的特點。《黃海松石圖》(圖1)中巖石與松樹奇古而富有變化,左側峭崖通貫上下,有虬松盤于崖間,枝干下探,似與右側兩瘦削石柱相揖,將黃山奇縱險峻、凜然無犯之感生動地表現出來[1]。漸江在進行實景描繪的同時,又能對數次游歷所見的層巒陡壑、老樹虬松進行加工、提煉,進行典型化處理。《黃海松石圖》下面的三個山峰是對黃山蓬萊三島的提煉,體現了黃山的精神本質。故而有人評曰:“石濤得黃山之靈,梅清得黃山之影,弘仁得黃山之質。”

新安畫派畫家善于從實景中提取圖像,并題以詩文,抒發遺民情懷,表達對生命的思考。正如倪瓚所說:“聊寫胸中逸氣耳。”戴本孝恪守父訓,絕意仕途,周游世界,平生足跡半天下。戴本孝曾北上幽燕,西游秦隴,飽游飫看,自然丘壑內營,故所畫孤亭樹木,無不真實,具物理之情態,又表達遺民之情懷。在《山谷回廊圖》(圖2)中,孤亭環繞以松竹梅“歲寒三友”,并題《菩薩蠻》詞一闋,有句云“峰欹閣坐倚,梅影松聲里”,以松樹的不凋,比喻堅忍、獨立的品格。《華山毛女洞圖》(圖3)畫一鐘乳石洞,表現隱士的神秘空間,用王姜避秦來影射避清,凸顯自己不事權貴的高尚品格。新安畫派其他畫家還經常使用斷草、荒煙、古渡、枯樹、寒鴉、余暉表現凄迷之景,給人蒼涼、孤獨和寂寥之感。日暮的意象經常有改朝換代、國破家亡之喻,這在元代錢選、倪瓚的詩與畫中便經常出現[2]。新安畫派使用它,無疑隱含著藝術家在亂世中不知如何自處的迷茫心境。總之,新安畫派畫家高蹈塵外,又不舍棄對自然生活的感受,存在而超越于自然生活。

二、簡和枯

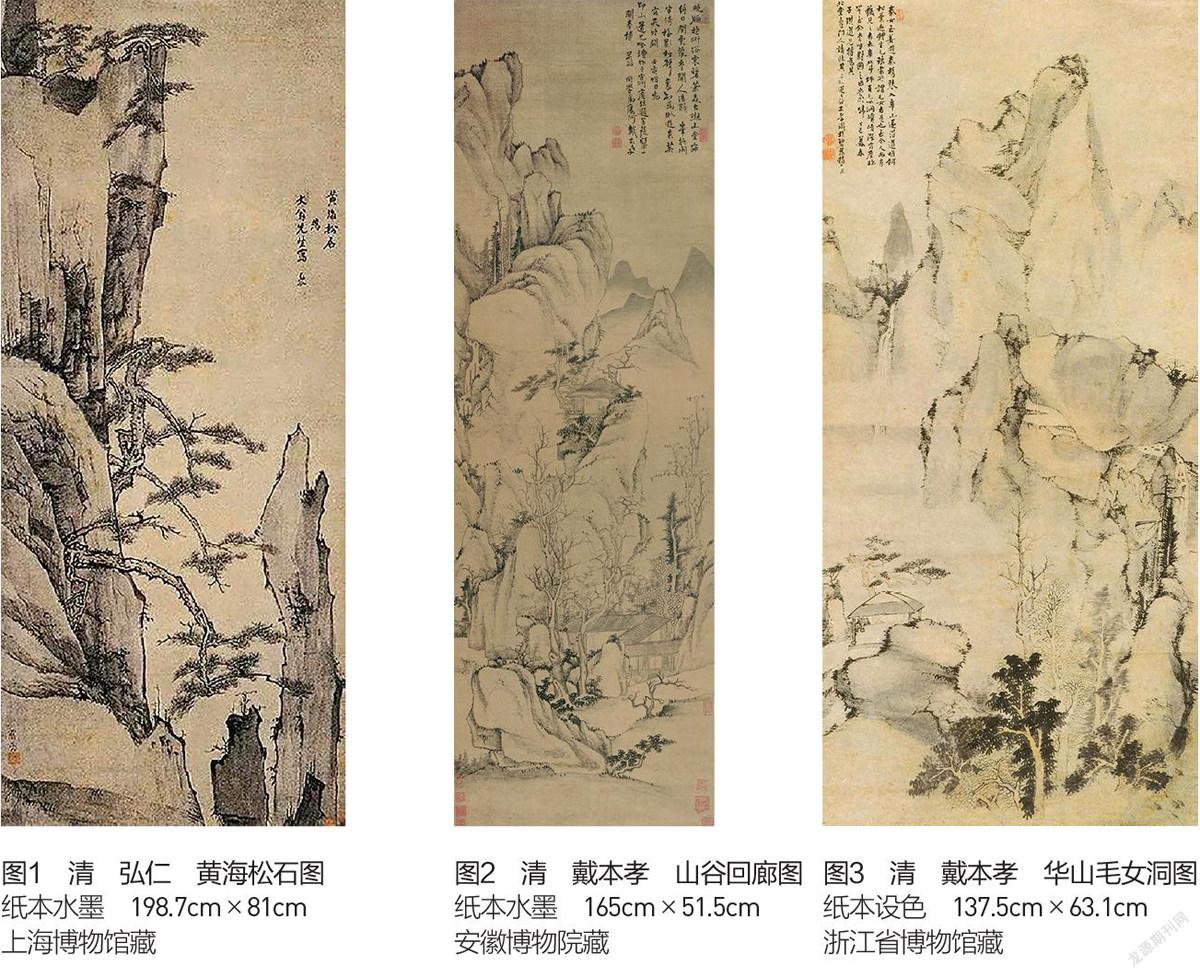

新安畫派畫家依托徽州望族既精且富的書畫收藏,“晨夕觀摩,咸志法古”,對前賢名跡心追手摹,不僅學習倪瓚的枯筆入畫,于北派山水亦不廢研,偏正相濟,獨具一格。弘仁學云林傳神與寫生之妙,但不為其法所約束。《黃海松石圖》用一角半邊式經營構圖,干筆渴墨寫老松偃蹇,“取宋人精謹周密而去其刻劃繁縟,融元人虛靈蘊藉而強其結構風骨”,可謂“于極瘦處見腴潤,極細弱處見蒼勁,雖淡無可淡,而饒有余韻”。弘仁學倪云林之書畫而筆法不似倪氏,源于他們所師造化之物理不同。倪之畫法適于太湖一帶景色;而弘仁一生師法黃山,其筆法自然有北宗的影響。新安畫派多數畫家崇尚簡約筆法,在畫中僅用數根簡練的線條寫出一個茅屋、二三枯樹,寥寥數筆,形神畢現,表達其“風雨蕭條晚作涼”“身世浮云度流水”的失意情懷。正如宋郭若虛說:“筆愈簡而氣愈壯,景愈簡而意愈長。”新安畫派畫家又擅長以大片空白作滿幅湖水,以少勝多。老子說:“少則多,多則惑。”孔子說:“大樂必易,大禮必簡。”這種簡的形態正是中國文化精神之體現。汪之瑞品性孤傲,其畫章法極簡,枯筆淡墨,“無畫處皆是妙境”。汪之瑞畫山水荒野之景(圖4),寂寞寒林,一水兩岸,其間置有茅屋、幽亭,畫風趨于枯淡、幽寂。老子說“知白守黑”,新安畫派繪畫中的空白與實景構成了一白一黑、一虛一實、一明一暗的空間流動感,體現了“一陰一陽之謂道”的宇宙觀。

隨著清王朝統治的鞏固,以及寬大、包容政策的施行,又受到顧炎武、王夫之、黃宗羲等人思想的熏陶,新安畫派畫家心胸開始變得寬廣,對立情緒有所緩和,其作品開始出現生氣。如查士標的繪畫(圖5)流露出揮灑淋漓的感覺,富有生意。這一時期,新安畫派繪畫流露出蕭條、寂靜而不頹廢的意境,畫面氣息安寧平靜,“據于儒,依于老,逃于禪”,回歸儒道互補的哲學根基。

三、冷和逸

新安畫派畫家多是與黃卷青燈相伴的佛門弟子,其超越世俗的精神,使其作品具有隱逸的情思、冷寂的格調,具有濃郁的區域文化特色。漸江雖受倪瓚的影響,氣格有倪瓚的秀逸,冷靜比倪瓚有過之而無不及。倪瓚的畫中還有漁夫、行客、書生作為點綴,雖然充滿“亭下不逢人,夕陽澹秋影”的禪意,但它仍然表達了人與自然的和諧,是自然的人化,傳達的是本體存在的人生境界和形而上的韻味[3]。而新安畫派繪畫不僅有冷的氣氛,更有靜的感覺,幾塊幾何形的山石靜靜地立著,絕無跳躍和躁動的筆墨,給人寂如死灰之感[4]。這種靜已經不是蘇軾說的“靜故了群動,空故納萬境”的境界,而是佛學中說的“人能常清靜,天地悉皆歸”之境。二者在這點上的不同主要是所處時代文化環境的不同導致的。

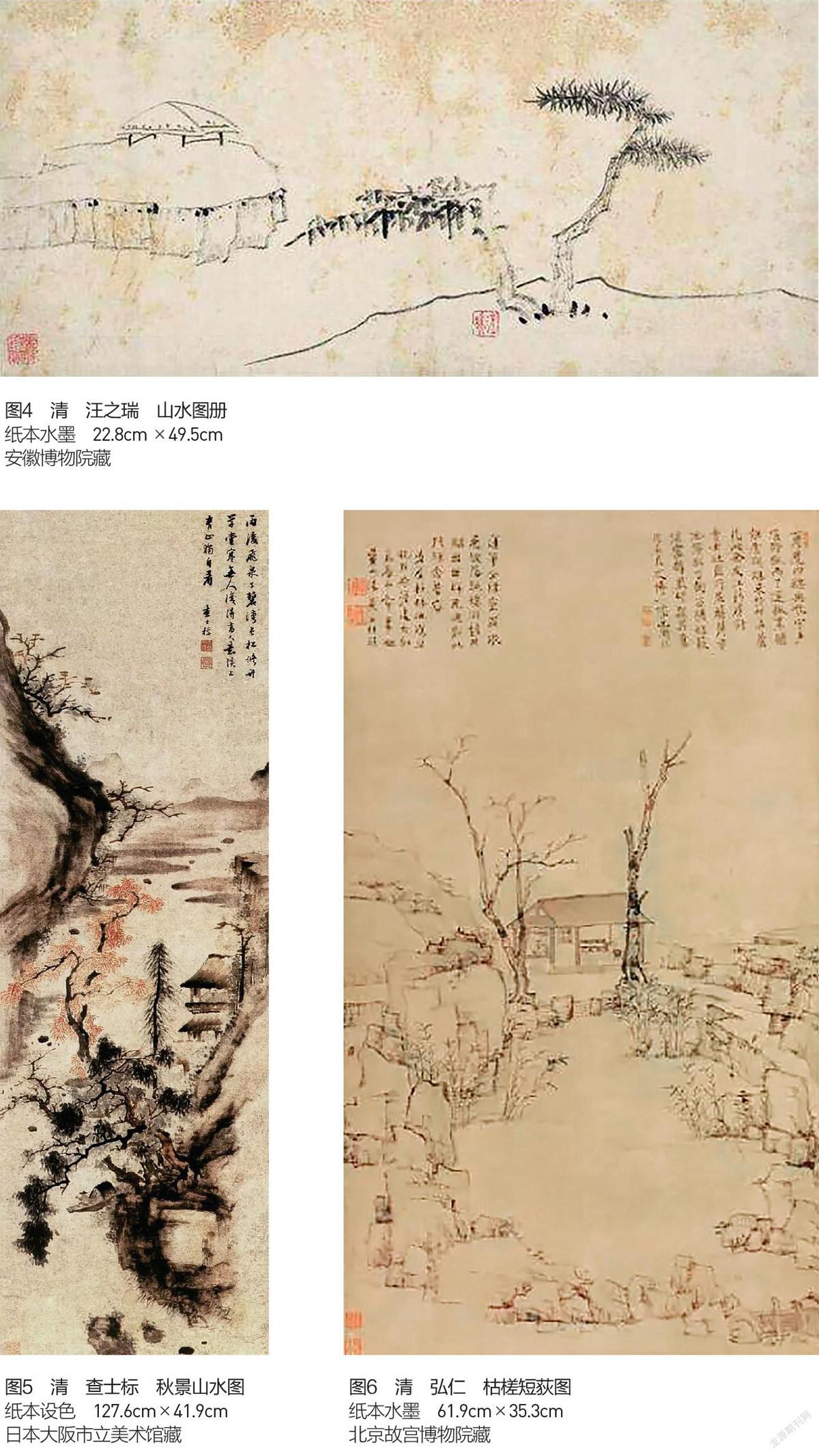

弘仁的畫無論依禪還是傍道,大都荒寒蕭索、冷氣逼人,給人簡淡、枯寂之感。巫鴻先生在《重屏》一書中說屏風是畫家心理的映射。弘仁在《枯槎短荻圖》(圖6)中畫了一座空空的隱士草堂,一扇空白的屏風置于其間,兩棵樹居草堂左右兩側[5]。草堂獨立于荒寒冷寂中,毫無生氣,流露出深深的禪意。這當然與弘仁個人經歷亦有關系。弘仁自幼貧困,受儒家思想影響,苦讀詩書,以求出仕。不幸的是,他恰逢明清易代,社稷傾圮,故國淪喪。他雖有遠志,但難以實現抱負,以致性情孤僻。后來,他深感復明無望,心灰意冷,決意出家。其畫中的靜亦是心境的體現。

余論

清道光以后,新安畫派逐漸沒落。一是因為清政府對徽州的鹽商設置種種稅卡,加之西方商品涌入中國,對徽州的商業造成重創,徽商漸漸衰落,新安畫派失去了賴以依附的經濟基礎;二是由于其清高孤絕的畫風,不能適應新興市民階層的審美口味,其畫風漸漸無人承緒。而揚州畫派新奇放縱的畫風適應了市民階層的審美趣味,最終代替了新安畫派。在近代新安畫派諸畫家中,尤以黃賓虹最為著名。他延續了新安畫派在繪畫藝術上的創造精神,自成一格,其繪畫在徽州乃至中國繪畫史上達到一個高峰。

約稿、責編:史春霖、金前文