聚合物微球提高油田采收率的研究與應用

龍遠,劉洋,向澳洲,劉玉龍,孔維達

聚合物微球提高油田采收率的研究與應用

龍遠1,2,劉洋3,向澳洲1,2,劉玉龍1,2,孔維達1,2

1.長江大學石油工程學院,湖北 武漢,430100;2.油氣鉆采工程湖北省重點實驗室,湖北 武漢,430100;3.中國石油西南油氣田分公司川東北氣礦,四川 達州,635000

聚合物微球是提高油田采收率最常用的新型高分子材料之一。本文詳細介紹了聚合物微球粒徑與地層孔喉的匹配關系、聚合物微球的運移機制,綜述了聚合物微球的主要合成方法,即反相乳液聚合、反相微乳液聚合、反相懸浮聚合、分散聚合和無皂乳液聚合,著重分析了聚合物微球在油田調驅、堵水兩方面的研究進展和應用現狀,并總結了目前的研究和應用中存在的不足,對推動和促進聚合物微球在提高原油采收率方面的研究與應用具有一定的指導意義。

原油采收率 聚合物微球 聚合物微球合成方法 調剖性能 堵水性能 油藏滲透率

聚合物微球作為一種新型材料,近年來針對其合成方法的研究取得了重大進展,在提高油田采收率領域得到了廣泛應用。但是,隨著油田對聚合物微球需求的進一步提高,實際工程中出現聚合物微球穩定性差[1-2]、粒徑控制困難[1, 3]、工業化生產工藝不成熟[2]、結構調控與應用需求關系不明確[2-4]等問題。因此,提高合成產物的穩定性和微球粒徑的可調控性,明確微球結構與性能之間的關系是目前亟須解決的問題。

本文對國內外該領域的研究進行全面調研,闡述聚合物微球粒徑與油藏滲透率的匹配機制、聚合物微球的運移機制,綜述聚合物微球合成方法[5-17]中的反相乳液聚合法、反相微乳液聚合法、反相懸浮聚合法、分散聚合法和無皂乳液聚合法,分析聚合物微球在提高油田采收率方面的研究和應用進展,為促進聚合物微球在提高原油采收率領域的研究和應用提供參考。

1 聚合物微球調驅與堵水機制

聚合物微球具有較好的運移性能和封堵性能,在提高采收率領域主要應用在調驅及堵水方面。調剖、堵水技術伴隨著油田注水開發的推廣而誕生。迄今,我國調剖、堵水技術經歷了60多年的發展,大致可以分為3個階段:從1957年玉門油田首次開展現場堵水實驗到20世紀70年代末,主要發展了機械調剖、堵水技術; 20世紀80年代到20世紀末,以聚丙烯酰胺(HPAM)為代表的化學調剖劑誕生,化學調剖、堵水技術得到了飛速發展;進入21世紀以后,地層深部調驅技術成為了新的熱點,各類新型深部調驅劑得到了推廣。

聚合物微球調驅技術和堵水技術從20世紀90年代開始發展,主要包括聚合物微球與地層孔喉的匹配性研究和聚合物微球的運移機制研究。

1.1 聚合物微球與地層孔喉的匹配性

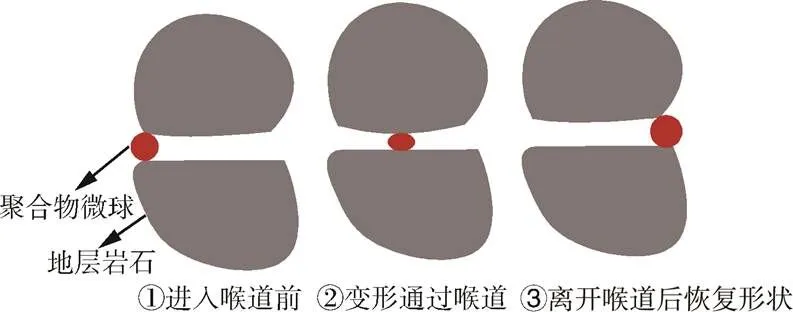

根據微球的強度和韌性,可將微球分為彈性微球和剛性微球,彈性微球在壓差作用下會發生彈性變形,適用于地層深部調驅;剛性微球強度較高,適用于地層堵水。聚合物微球和巖心孔喉均存在一個特征尺寸,即微球平均粒徑和巖心平均孔喉直徑。研究表明,只有當微球粒徑與地層孔喉尺寸匹配時,才能發揮最佳的封堵效果[2, 4]。王濤等[7]在研究影響聚合物微球粒徑的因素及其封堵特性中發現微球粒徑大小決定微球的封堵機制,只有當微球粒徑與地層孔隙尺寸匹配時才能形成有效封堵。石浪浪[8]通過納米級聚丙烯酰胺微球的制備與應用,發現納米級微球對低滲透層尤其是特低滲透層的封堵效果良好,而對高滲透層幾乎無封堵效果。

圖1 彈性微球擠壓變形封堵地層孔喉過程

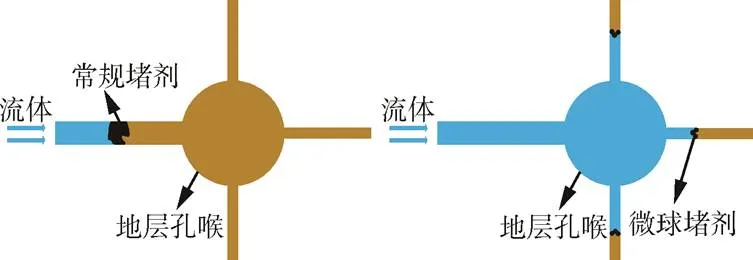

1.2 聚合物微球運移機制

聚合物微球在地層孔喉中的運移和封堵特性決定其深度堵水和調剖能力,目前聚合物微球的運移機制研究以實驗研究為主,包括填砂管實驗和微孔濾膜過濾實驗等[3-4]。李秋言等[3]使用微球注入實驗和巖心掃描電鏡研究了微球注入距離對微球調驅特性的影響,結果表明封堵是微球調剖劑的主要作用方式,當注入量相同時,微球運移距離越遠,提高采收率幅度越大。陳海玲等[4]研究疏水交聯聚合物微球封堵性能時發現,隨著交聯聚合物微球溶液濃度的增大,微球進行膜內封堵的時間迅速縮短,并由膜內封堵轉變為表面過濾。巖心驅油結果顯示,用交聯聚合微球與驅油劑AP-P4復配的復合驅油體系比單一AP-P4驅替液提高采收率12.34%。聚合物微球深部封堵過程如圖2所示。

圖2 聚合物微球深部封堵過程

通過調研國內外文獻發現,關于聚合物微球運移機制的研究方法較為全面,近年來,在傳統的物理模型研究基礎上,可視化研究、數值模擬等方法正在逐步建立和完善。但從目前的應用情況來看,仍存在室內研究結論和實際應用效果差異較大的情況,靜態巖心實驗下的結果不能完全解釋實際應用過程中出現的現象。

2 聚合物微球的合成方法

根據國內外實際情況,聚合物微球的主要合成方法有反相乳液聚合法、反相微乳液聚合法、反相懸浮聚合法、分散聚合法和無皂乳液聚合法等。表1為5種合成方法之間的對比[5-7]。

表 1 不同聚合物微球合成方法的比較

2.1 反相乳液聚合

反相乳液聚合有均相成核和膠束成核兩種成核機制,主要用于制備粒徑在100~1 000 nm的微球,聚合產物一般為乳液或者粉末,微球粒徑一般要小于1.0 μm[8-9]。聚合產物具有分子量高、粒徑分布窄的優點,但其合成過程相對復雜,合成產物中雜質較多,微球的分散穩定性較常規的乳狀液差[10-11]。

2.2 反相微乳液聚合

反相微乳液聚合是單體水溶液在油溶性表面活性劑作用下,與油性連續相形成油包水型(W/O)乳狀液,再經引發劑引發形成油包水型聚合物的方法[10-11]。反相微乳液聚合有液滴連續成核、均相成核和膠束成核這3種成核機制,制備得到微球粒徑分布在10~100 nm[10-15]。

反相微乳液聚合的反應體系較穩定,反應速度較快,合成的微球具有分子量高、粒徑較小等特點,但反應中乳化劑和油相溶劑用量過大,成本較高,且容易造成環境污染。現有的反相微乳液聚合方法大多適用于低單體濃度下的聚合,產物固相含量較低,不利于工業化大規模生產。

2.3 反相懸浮聚合

反相懸浮聚合的反應體系一般由水溶性單體、油相、水相、乳化劑及水溶性引發劑構成,懸浮液滴的粒徑較大,粒徑在幾到幾十微米之間,此方法主要用于制備粒徑為幾到幾百微米的大微球[16]。

反相懸浮聚合反應方法相對較簡單,并且能通過改變反應條件控制微球的粒徑分布,合成方法優化后能夠在微球內包埋各種功能性物質,但其缺點是產物穩定性較差,且粒徑分布不集中。

2.4 分散聚合

分散聚合法是指將單體、引發劑和分散劑溶于油性(或水性)介質中,形成均相體系,通過聚合反應生成膠態穩定的分散體系的一種聚合方法,此方法制備的微球粒徑分布在0.1~10 μm。

分散聚合的合成工藝簡單,反應速度較快,產物的分子量較大,粒徑分布較均勻[5-8],且分散劑選擇方便,不需要有機溶劑,具有較好的環境相容性,生產成本相比于其他幾種合成方法也較低。但由于對其的研究起步較晚,對分散聚合的反應機制認識尚不成熟,在乳液的穩定性及乳液粒子粒徑控制等方面還需進一步探討。

2.5 無皂乳液聚合

無皂乳液聚合是一種基于乳液聚合發展起來的微球合成方法,聚合過程不添加或只摻入微量乳化劑,制備的微球粒徑分布在0.5~1.0 μm[17]。

無皂乳液聚合幾乎不使用乳化劑,生產成本低,產物也較為純凈、雜質較少[13-14]。據調研,無皂乳液聚合的合成產物單分散性能好,易于表面改性制得具有其他表面活性的功能型顆粒。但未使用乳化劑導致反應體系的穩定性不高,產物固相含量也有待提高。

總的來說,聚合物微球的合成機制研究已日趨成熟,但目前的聚合方法存在單體濃度低、反應產物穩定性差、粒徑分布不可控以及易產生環境污染等問題,這些問題限制了聚合物微球的工業化生產和應用。

3 聚合物微球在提高采收率領域的應用

傳統的聚丙烯酰胺微球不具備表面活性,在原油驅替過程中降低油水界面張力作用不明顯。最新的文獻報道顯示,乳液聚合體系中殘存的乳化劑可以降低原油驅替過程中的油水界面張力,結合聚合物微球吸水膨脹后的增黏效果,還能提高聚合物微球體系的洗油能力,從而提高采收率[15-17]。

對聚合物微球進行性能調控后,使其在很多領域都具有了較好的應用前景,在提高采收率領域的應用主要有調驅和堵水兩種。

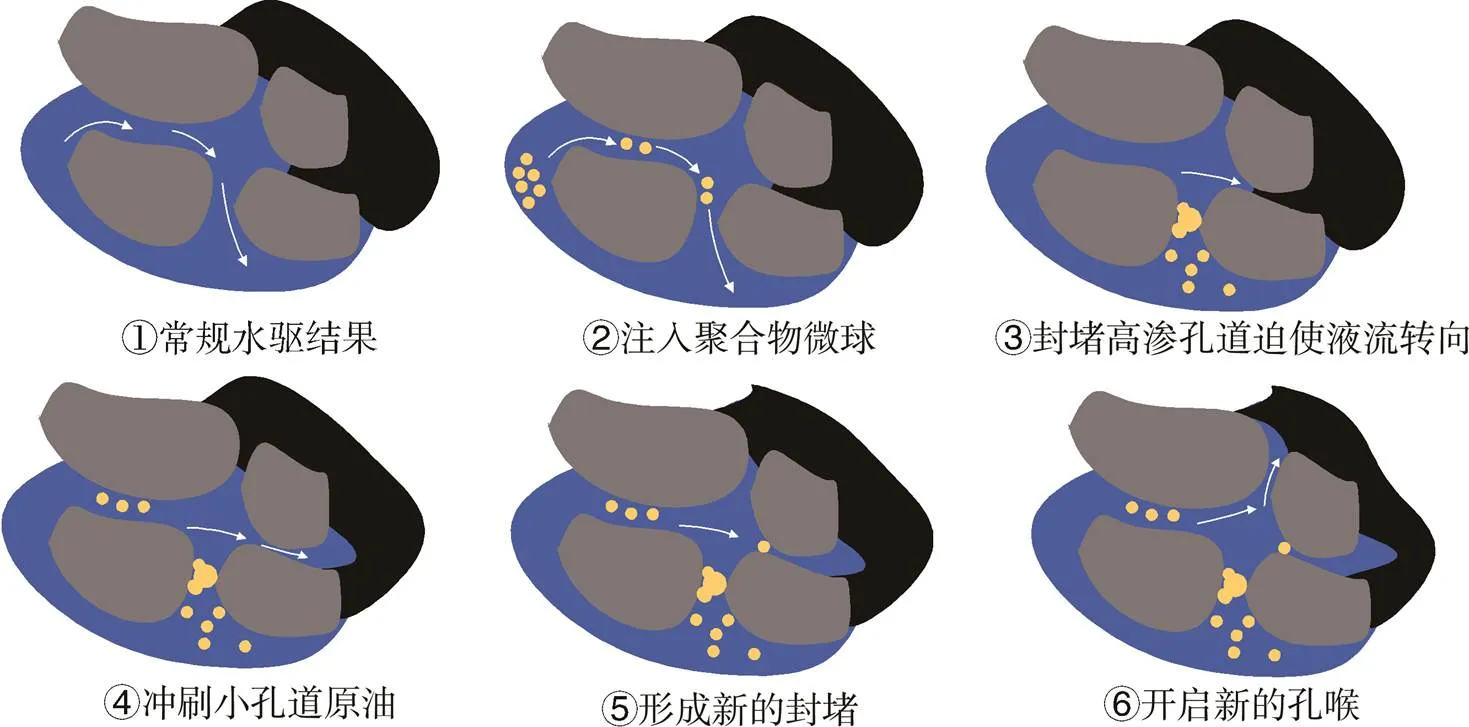

3.1 微球調驅

彈性聚合物微球的膨脹性能良好,其初始粒徑小,注入地層后緩慢膨脹,在壓力差的作用下能夠向地層深部運移,形成逐級封堵,迫使注入水改向,改善油藏注入水剖面,波及低滲透層,從而提高剩余油的采收率[16-18]。聚合物微球深部調驅過程如圖3所示。有關聚合物微球深部調驅的研究多種多樣,但對微球性能的總體要求仍然是“注得進—堵得住—能移動”[17-20]。

圖3 聚合物微球深部調驅過程

研究和應用表明:①微球運移有效作用距離對油藏調剖效果影響顯著,深部調剖能夠大幅度提高采收率。李秋言等[3]通過掃描電鏡(SEM)觀測發現,巖心注入端微球運移5 cm時,采收率提高14.17%;運移15 cm時,采收率提高18.82%。②微球尺寸與地層孔徑的匹配性會影響調剖效果。賈玉琴等[21]在長慶油田低滲透油藏深部調驅實驗中發現,中低含水階段選用小粒徑微球、高含水階段選用大粒徑微球的堵水效果好。孫千等[22]在吉格森油田淖爾區塊的柔性微凝膠顆粒(微球)深部調剖的研究與應用中發現,微球尺寸為孔徑的1/8~1/3時才能實現有效封堵。

為提高聚合物微球可用性,使其滿足特種應用需求,研究者常通過向微球骨架中嵌入功能單體的結構改性方法來實現。Tang等[23]制備硅增強聚合物微球,相比于傳統微球,硅增強聚合物微球具有很好的分散性、熱穩定性和變形能力。Ji等[24]將O-MMT引入三元共聚物微球中,改善了微球的流動特性、力學性能和黏彈性,使得微球更容易進入地層孔隙并在高壓梯度下遷移至堵塞巖心深部。

近年來,聚合物微球驅油性能也得到了廣泛研究。張艷輝等[25]制備微球型驅油劑,在冀東南堡陸地油田試驗中,4 000 mg/L微球溶液在65 ℃時的油水界面張力降至10-1mN/m級別,且驅油效果不隨微球水化時間而變化。巖心驅替實驗顯示,先注膠、后注微球的方式能夠提高采收率15.5%。譚雄輝等[26]合成核殼聚合物微球溶液,其質量分數為1%時作用40 min就可使油水界面張力由6.2 mN/m降至0.028 mN/m,巖心驅替實驗顯示,微球二次水驅采收率可達93.86%。李欣儒等[27]采用反相微乳液法/乳液法合成一種新型聚合物微球PCA,模擬巖心中PCA乳狀液驅替前后最大壓差為0.231 psi,最終采收率達68%。

雖然實驗研究均顯示聚合物微球具有良好的應用前景,但現場聚合物微球的調驅效果參差不齊,且部分區塊增產效果不明顯[21-22];單一聚合物微球調驅體系的驅油效果有限,必須依靠加效體系來提高微球調驅體系的洗油能力,由此會提高生產成本。

目前,有關聚合物微球驅油機制的研究還缺乏廣泛的現場實踐,對于微球加效的復合驅油體研究還有待進一步發展,傳統的微球材料也難以滿足苛刻地層條件下的油氣藏開發應用。

3.2 堵水

傳統的堵水劑按照油水選擇性可以分為選擇性堵劑和非選擇性堵劑,通過乳液聚合方法合成的聚合物微球是一種高效的選擇性堵劑[1-3]。

與調驅不同,堵水將堵劑從生產井注入,在井口附近形成封堵。因此,堵水對微球的強度要求更高,用作堵劑的聚合物微球的“剛性”備受關注。從目前的研究與應用情況來看,微球堵水技術的發展已較為成熟,且在各大油田均有廣泛的應用。馬永宇等[28]研究了一種新型耐溫聚合物微球堵劑,該微球在礦化度為10 000 mg/L的140 ℃模擬地層水中溶脹30 d后,對3 μm孔徑的濾膜仍具有較好的封堵效果,且溫度越高、溶脹時間越長,微球對濾膜的封堵效果越好。何星等[29]在塔河油田高溫高鹽碎屑巖油藏水平井中的現場堵水試驗表明,兩次注顆粒堵劑均無效,注微米級聚合物微球后,日產量由1.66 t增至6.78 t,含水率降至85.6%,累計增產原油375 t,說明聚合物微球的堵水效果明顯。

現場試驗還發現,微球堵劑對滲透率極差造成的出水油井堵水效果較好。張紅梅[30]為解決油水黏度比大、儲層非均質性嚴重而造成的注水開發效率低的問題,對遼河海外河油田現場5口試驗井使用一種聚合物微球堵劑,增產效果良好,堵水作業后日產油量由3.7 t增至5.6 t,含水率由95.8%降至95.2%,累計增產原油912 t,累計降水8 188 m3。

對比傳統的堵水劑,微球堵劑具有以下優點:①聚合物微球是一種選擇性堵劑,不僅具有注入選擇性,還具有封堵選擇性;②聚合物微球注入地層后能夠發生并聚、架橋作用,封堵強度高;③聚合物微球的耐溫、耐鹽、耐沖刷性能優于其他的化學堵劑。

4 結論與展望

目前針對聚合物微球的研究,需要加強理論研究和現場試驗的結合。若要解決油田實際生產中的復雜難題,還需要深入研究。

1)微球與地層的匹配關系以及微球的運移性能決定其調堵性能,因此,粒徑是提高微球可用性的主控因素,微球的粒徑控制必然是一個需要長期關注的問題。

2)現有的乳液聚合方法成本高,環境污染大,且反應產物穩定性差、粒徑分布不均勻,而分散聚合法和無皂乳液聚合法生產成本低,產物純凈,但反應體系不穩定,產物固相含量低。因此,加強微球的合成機制研究,對于實現微球的工業化生產具有重要意義。

3)彈性微球適用于地層調驅,剛性微球適用于地層堵水,微球粒徑決定注入程度。微球的注入性和驅油能力決定調驅能力,因此在進行微球結構調控時,也要同步研究加效體系對微球驅油性能的影響。

[1] 童憲章.天然水驅和人工注水油藏的統計規律探討[J].石油勘探與開發,1978,5(2):38-67.

[2] 王聰,辛愛淵,張代森,等.交聯聚合物微球深部調驅體系的評價與應用[J].精細石油化工進展,2008,9(6):23-25.

[3] 李秋言,岳湘安,楊長春,等.聚合物微球有效作用距離對調剖效果的影響:以高淺南油藏為例[J].斷塊油氣田,2018,25(2):262-265.

[4] 陳海玲,鄭曉宇,張定群,等.一種新型疏水締合交聯聚合物微球的合成與表征[J].精細石油化工,2020,37(6):7-11.

[5] 陳彈霓.交聯比對交聯聚丙烯酰胺微球流變及耐溫性能的影響[D]. 北京:中國石油大學(北京),2016.

[6] 耿乙冉.聚合物微球堵水調剖劑的制備與性能研究[D]. 東營:中國石油大學(華東),2013.

[7] 王濤,肖建洪,孫煥泉,等.聚合物微球的粒徑影響因素及封堵特性[J].油氣地質與采收率,2006,13(4):80-82.

[8] 石浪浪.調剖堵水用聚丙烯酰胺納米微球的制備及應用[D]. 西安:陜西科技大學,2019.

[9] TIAN Y Q,WANG L S,TANG Y Y,et al.Research and application of nano polymer microspheres diversion technique of deep fluid[C]. Noordwijk: SPE,2012.

[10] 曹同玉,劉慶普,胡金生.聚合物乳液合成原理性能及應用[M]. 2版.北京:化學工業出版社,2007:16-19.

[11] 魏欣,加文君,曹靜,等.反相乳液法制備P(AM-AA-AMPS)聚合物微球[J].石油與天然氣化工,2014,43(5):539-542.

[12] IRVINE R,DAVIDSON J,BAKER M,et al.Nano spherical polymer pilot in a mature 18° API sandstone reservoir water flood in Alberta,Canada[C]. Kuala Lumpur: SPE, 2015.

[13] 路建萍,沈燕賓,王佳,等.納米微球技術在油田領域的研究進展及應用[J].應用化工,2020,49(3):768-772.

[14] 趙懷珍,吳肇亮,鄭曉宇,等.水溶性交聯聚合物微球的制備及性能[J].精細化工,2005,22(1):62-65.

[15] 張方,李善建,葉相元,等.納米聚合物微球的制備及其應用性能評價[J].化工技術與開發,2019,48(1):13-18.

[16] 姜志高,鄭曉宇,郭文峰,等.反相懸浮聚合法制備交聯聚合物微球改善聚合物驅的效果[J].油田化學,2016,33(4):687-691.

[17] 袁媛.RAFT無皂乳液聚合制備單分散可控聚苯乙烯交聯微球[J].檢驗檢疫學刊,2020,30(1):83-85.

[18] 張翠,談夢婷,楊萬泰,等.P(St-co-AA)聚合物模板法制備中空SiO2微球研究[J].化工新型材料,2019,47(3):59-61.

[19] 李爍.聚丙烯酰胺微球堵水調剖劑的制備與性能評價[D]. 東營:中國石油大學(華東),2014.

[20] 徐傳奇,付美龍,敖明明.國內復合新型深部調剖體系研究與應用現狀[J].當代化工,2019,48(12):2855-2860.

[21] 賈玉琴,鄭明科,楊海恩,等.長慶油田低滲透油藏聚合物微球深部調驅工藝參數優化[J].石油鉆探技術,2018,46(1):75-82.

[22] 孫千,李華斌,黃浩,等.吉格森油田柔性微凝膠深部調驅體系室內研究及現場應用:以淖爾區塊為例[J].科學技術與工程,2013,13(20):5931-5935.

[23] TANG X C,YANG H B,GAO Y B,et al.Preparation of a micron?size silica?reinforced polymer microsphere and evaluation of its properties as a plugging agent[J].Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects,2018,547:8-18.

[24] JI J Q,ZHAO J Q,KE Y C.Synthesis and characterization of poly(AM?SSS?AMPS)/O?MMT nanocomposite microspheres with tailored nanomechanical properties[J].Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects,2019,583:124022.

[25] 張艷輝,戴彩麗,紀文娟,等.聚合物微球調驅機理及應用方法探究[J].石油與天然氣化工,2012,41(5):508-511.

[26] 譚雄輝,楊歡,顧曉敏,等.核殼聚合物微球調驅劑的合成及性能[J].合成化學,2020,28(2):123-127.

[27] 李欣儒,張雷,張彥明,等.聚合物微球調驅劑的制備及其在多孔介質中的微觀滲流規律[J].合成化學,2019,27(6):461-464.

[28] 馬永宇,林梅欽,王志永,等.新型耐溫聚合物微球的封堵特性研究[J].石油化工高等學校學報,2020,33(1):48-53.

[29] 何星,吳文明,李亮,等.聚合物微球在高溫高鹽碎屑巖水平井堵水中的應用[J].復雜油氣藏,2012,5(4):82-84.

[30] 張紅梅.聚合物微球復合堵水技術[J].化工管理,2015(6):97.

Research and application progress of polymer microspheres in the field of enhanced oil recovery

Long Yuan1,2,Liu Yang3,Xiang Aozhou1,2,Liu Yulong1,2,Kong Weida1,2

1,,430100,;2,430100,;3,,635000,

Polymer microsphere is a new type of polymer material, which has been widely used in the field of oilfield development. In this paper, the matching relationship between the particle size of polymer microspheres and pore throat of formation and the migration mechanism of polymer microspheres were introduced in detail. Five main synthesis methods of polymer microspheres were reviewed: inverse emulsion polymerization, inverse microemulsion polymerization, inverse suspension polymerization, dispersion polymerization and soap-free emulsion polymerization. The research progress and application status of polymer microspheres in oil field regulation and flooding and water shutoff were analyzed emphatically, and the deficiencies in current research and application were summarized. It had certain guiding significance to promote the research and application of microsphere polymer in enhancing oil recovery.

crude oil recovery; polymer microspheres; synthetic method of polymer microspheres; profile control performance; water shutoff performance; reservoir permeability

2021-11-07

龍遠,碩士研究生;研究方向:石油與天然氣工程;劉洋(聯系人),助理工程師;E-mail:1411027045@qq.com

[責任編輯 周麗娟]