超大幅寬“V”型單墩雙肢T構轉體橋稱重配重技術探究

【摘要】本文以金泉大街上跨京廣鐵路轉體橋施工為例,開展超大幅寬 “V”型單墩雙肢T構轉體橋梁稱重配重技術研究,圍繞本橋結構和施工特點,對本橋橫、縱橋向不平衡稱重進行現場試驗。通過試驗研究轉體結構的不平衡力矩、摩阻系數、轉體配重、轉體偏心控制等技術參數。對控制梁體轉動穩定性,有效控制內力、線形及轉體姿態等具有重要意義,為橋梁運營期間的技術管理及評估提供依據。進一步完善橋梁水平轉體施工方法,為同類型轉體橋梁的施工積累經驗。

【關鍵詞】超大幅寬;單墩雙肢;T構轉體梁;稱重配重

【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2022.06.

1、引言

習近平總書記指出:“推進城鄉發展一體化,是工業化、城鎮化、農業現代化發展到一定階段的必然要求,是國家現代化的重要標志。”隨著城鄉發展一體化進程不斷推進,諸多城市的發展受到既有鐵路營業線的制約。為打破城市發展瓶頸,橋梁轉體施工作為一種無支架的施工方法。

本文依托金泉大街轉體橋成功轉體實例,總結已建轉體橋梁施工經驗,開展超大幅寬空心“V”型單墩雙肢T構轉體橋梁稱重配重技術探究,圍繞本橋結構和施工特點,研究轉體結構的不平衡力矩、摩阻系數、轉動體T構偏心控制等技術參數。對本橋的轉體不平衡稱重進行現場試驗,對控制梁體轉動穩定性,有效控制內力、線形及轉體姿態等具有重要意義。

2、工程概況

金泉大街上跨京廣、和邢鐵路立交橋項目位于河北省邢臺市,上跨京廣鐵路立交橋采用2×70m轉體T型鋼構,與鐵路夾角79°,理論轉體時間69min。上部結構采用單箱雙室斜腹板箱形截面,雙肢處隔墻橫梁采用整體式,其余分幅布置。

采用節段現澆、轉體法施工,轉體長度為65m+65m,順時針轉體79°就位,轉體重量約為20031t。轉體就位后,再搭滿堂支架現澆5m后澆段,形成2×70m的T構橋梁。

3、結構特點及稱重平衡控制要點

3.1 超大幅寬單墩雙肢轉體結構

本橋轉體主墩為大斜度空心“V”型單墩雙肢結構,支撐上部重量達254.8t,橋橫向幅寬41m,由于球鉸體系的制作安裝誤差和梁體質量分布差異以及預應力張拉的程度差異,可能導致橋墩兩側懸臂梁段及橋梁橫向質量分布不同以及剛度不同,從而產生不平衡力矩。為確保轉體姿態平穩,橫橋、縱橋向均需進行稱重配重試驗。

3.2 轉體結構總重量20031噸

本橋轉體重量大,通過減小摩阻力,提高轉動力矩是保證轉體順利實施的兩個關鍵。主要取決于兩個技術參數:

(1)通過稱重試驗測得球鉸實際摩擦系數;

(2)通過配重方案使轉體結構的實際轉動中心與理論轉動中心相重合或控制在一定范圍內。

3.3 轉體梁T構懸臂長度65m

本橋T構轉體梁的懸臂長度達到65m,在豎平面內由于不平衡力矩使球鉸轉動體系產生0.01°的微小轉動時,在轉體梁端就會產生大約11.3mm的豎向位移。因此,無論在轉體過程中,還是在梁體線形的調整中,合理的配重可精確控制懸臂段的標高和轉體體系的重量平衡,提高體系的抗傾覆穩定性,安全跨越鐵路接觸網等設備。

3.4 水平轉體時間要求短

轉體過程中有可能出現的非勻速轉動或急起、急停情況,其產生的慣性力會導致梁體變形。此外轉體施工受到鐵路部門“天窗點”的限制,因此,保持梁體緩慢勻速轉動(保持0.02rad/min)完成是轉體施工的關鍵。

4、稱重配重技術

4.1 試驗原理

稱重試驗采用測試剛體位移突變的方法,通過球鉸豎向轉動方式測試不平衡力矩,轉動體受力明確,只考慮剛體作用,而不涉及撓度等影響因素較多的參數,結果比較準確。

4.2 試驗結果及配重方案

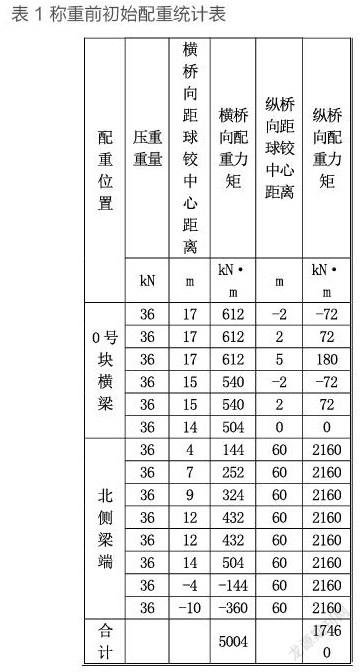

轉體結構拆除完砂箱、尚未解鎖球鉸螺栓時,根據梁端高程變化和撐腳與滑道縫隙變化,同時參考主梁混凝土澆筑情況,決定在稱重前對轉體結構進行初始配重。配重位置分別位于主梁0號塊橫梁西側(靠鐵路側)和轉體梁北側梁端,配重采用每盤重3.6噸的鋼絞線。

4.2.1 縱橋向稱重試驗結果

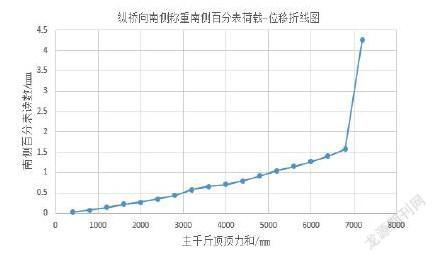

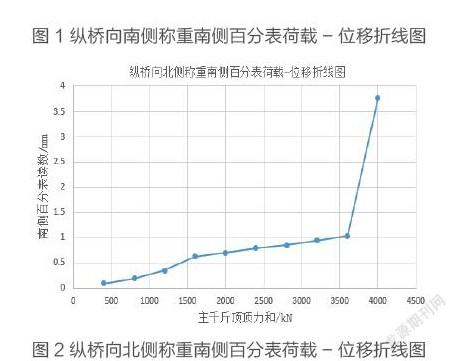

稱重前轉體結構縱橋向南北側撐腳均未著地,屬于摩阻力矩大于不平衡力矩的情況,故需在轉體結構南側及北側均布置千斤頂進行稱重,千斤頂布置在南側稱重時荷載-位移測試結果見圖1、2。稱重加載過程主千斤頂頂力每級增加20噸,輔千斤頂頂力每級增加10噸。

根據縱橋向南側稱重的荷載—位移曲線看出,當主千斤頂頂力和達到7200kN,輔千斤頂頂力和達到3600kN時,位移迅速增加;由此可以判別出此時球鉸處于克服靜摩阻力臨界狀態;縱橋向北側稱重的荷載-位移曲線知,當主千斤頂頂力和達到4000kN,輔千斤頂頂力和達到2000kN時,位移迅速增加;由此可以判別出此時球鉸處于克服靜摩阻力臨界狀態;根據剛體位移突變點對應的荷載(頂力),由計算公式得出稱重參數(表2)。

4.2.2 橫橋向稱重試驗結果

稱重前轉體結構橫橋向東西側撐腳均未著地,屬于摩阻力矩大于不平衡力矩的情況,故需在轉體結構東側及西側均布置千斤頂進行稱重,千斤頂布置在東側稱重時荷載-位移測試結果見圖3、4。稱重加載過程主千斤頂頂力每級增加20噸,輔千斤頂頂力每級增加10噸。

根據橫橋向東側稱重的荷載—位移曲線看出,當主千斤頂頂力和達到5600kN,輔千斤頂頂力和達到2800kN時,位移迅速增加;由此可以判別出此時球鉸處于克服靜摩阻力臨界狀態;橫橋向西側稱重的荷載-位移曲線知,當主千斤頂頂力和達到。gzslib2022040319595200kN,輔千斤頂頂力和達到2600kN時,位移迅速增加;由此可以判別出此時球鉸處于克服靜摩阻力臨界狀態;根據剛體位移突變點對應的荷載(頂力),由計算公式得出稱重參數(表3)。

4.3 配重方案選取

4.3.1 平衡配重與不平衡配重方案對比

平衡轉體配重是指T構偏心距為零,重量全部由球鉸本身承受,所有撐腳都不和滑道接觸,由球鉸自身維持平衡狀態。轉動體近似作為單點支撐,轉體啟動時所需牽引力相對較小,在轉體橋啟動和轉動過程中,由于瞬時啟動的慣性和其他外界因素的影響,轉體橋會在豎平面內產生晃動,結構存在失穩安全隱患。

不平衡轉體配重是偏心距不為零,轉體重量由球鉸和撐腳共同支撐,在轉體過程中梁體重心與球鉸重心不重合,T構會向重一側傾斜,撐腳著地,使得轉體梁形成球鉸及撐腳兩點或者三點豎向支撐,形成穩定結構,轉體過程中姿態一致,轉動更加安全。轉體就位后,易于梁體姿態調整。

4.3.2 不平衡配重方案確定

根據稱重試驗結果及施工實踐經驗,為確保跨既有京廣鐵路營業線施工安全,本項目確定采用不平衡轉體配重方案進行轉體施工。

5、轉體驗證稱重配重方案

(1)轉體前進行稱重配重,采用在梁面采用鋼絞線進行配重的方案可行。

(2)通過試轉,連續作用千斤頂拽拉啟動力為104t,正常轉動時,拽拉力平均84噸,遠小于設計文件提供的306.3噸拽拉啟動力。由此可見,球鉸安裝精度高,稱重試驗成功,計算準確,配重合理。

(3)正式轉體結束后,進行轉體橋梁姿態調整,根據現場測量,主橋梁端相對高差平均值為5mm、軸線偏位為9mm,滿足《公路橋涵施工技術規范》(JTGTF50-2011)要求,轉體施工精度較高。

6、技術展望

轉體橋梁稱重配重試驗,對控制梁體轉動穩定性,有效控制內力、線形及轉體姿態等具有重要意義。為保證轉體重量、跨度、角度等技術不斷突破,作者認為,在本文工作基礎上,可以通過設計及施工方面加以改進:

(1)增大撐腳至球鉸支座中心間距,有效提高稱重效率,采用小型設備即可完成稱重工作,降低能源消耗;

(2)施工過程中,撐腳與滑道間預留空隙應大于計算值10~15mm。若撐腳與滑道之間的間距太小,轉體過程會出現“抵死”情況,增大轉動摩擦阻力;若間距太大,轉體過程中結構會發生大角度轉動,致使球鉸支座內部滑片應力大幅增大,出現損壞情況。

(3)轉體過程中,為確保轉體安全可靠、姿態穩定,可采用不平衡配重方式使撐腳“著地”進行轉體施工。因此,提高撐腳允許應力至關重要。通過提高單個撐腳面積、增加撐腳數量、提高撐腳混凝土強度等級和外套鋼管等技術手段,提高撐腳混凝土的允許應力。

參考文獻:

[1]中華人民共和國交通部.公路橋涵施工技術規范[S].JTG/TF50-2011. 北京:人民交通出版社.

[2]張聯燕.橋梁轉體施工[M].北京:人民交通出版社,2003.

[3]李忠良.雙幅重3萬t同轉橋稱配重及轉體控制研究[J].鐵道建筑技術,2016(7):64-67.

[4]劉勇.張呼鐵路跨京包線鐵路墩頂轉體橋不平衡稱重試驗研究[J].鐵道建筑技術,2017(S1):178-182.

[5]郭英.平面轉體結構不平衡力矩法稱重、配重施工技術[J].鐵道建筑技術,2017(8):53-57.

[6]趙翔.溫州特大橋T型鋼構轉體施工控制技術研究[D].浙江工業大學,2016.

作者簡介:

劉振軍(1975—),高級工程師,主要從事路基、橋梁工程施工技術研究。

基金項目: