蜂窩夾芯薄壁梁碰撞性能仿真

金萬增,陳宗明

(廣州汽車集團股份有限公司 汽車工程研究院,廣東 廣州 511434)

薄壁梁壓潰吸能是目前汽車吸能設計的主要手段,如何進一步提升薄壁梁結構的碰撞性能是碰撞安全領域的研究熱點。

夾芯結構作為輕質多胞復合結構,具有較高的壓縮空間、比剛度、比強度,可以有效改善薄壁梁的碰撞性能。ZAREI針對蜂窩夾芯方形薄壁梁面外壓縮工況,研究了比吸能和載荷效率。SAEED開展蜂窩夾芯圓柱薄壁梁軸向壓縮性能多目標優化和敏感度分析研究。ZAREI發現蜂窩夾芯圓柱薄壁梁吸能特性優于方形薄壁梁。林青霄開展蜂窩夾芯薄壁梁結構耐撞性優化設計研究,通過梯度填充方法提升碰撞性能。張勇研究了不同胞元拓撲結構的蜂窩夾芯薄壁梁的吸能特性,其中交錯排布三角形蜂窩夾芯薄壁結構的動態力學性能最優。羅昌杰基于TRESCA 屈服準則建立了蜂窩材料在異面壓縮載荷下的平均壓縮應力理論模型。目前,針對蜂窩夾芯薄壁梁碰撞性能的參數研究較少。

本論文建立了漸進損傷模型模擬蜂窩夾芯薄壁梁的碰撞性能。基于該模型,研究薄壁梁壁厚、截面寬度、碰撞角度對蜂窩夾芯薄壁梁吸能特性的影響規律,為蜂窩夾芯薄壁梁結構設計和工程應用提供參考。

1 蜂窩夾芯薄壁梁損傷模型

1.1 蜂窩芯材損傷

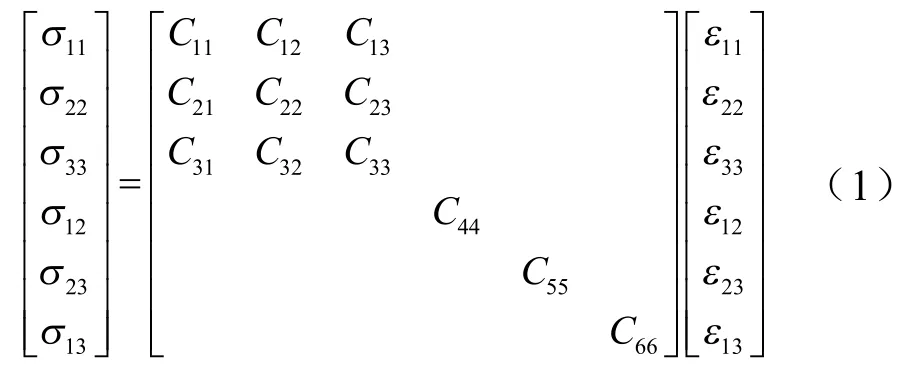

1.1.1 材料本構關系

蜂窩芯材具有明顯的各向異性特性,其含損傷的本構關系為

式中,σ為正應力;σ為剪切應力;ε為正應變;ε為剪切應變;C為剛度系數,其表達式為

式中,E為彈性模量;G為剪切模量;v為泊松比;d為剛度退化因子。

1.1.2 損傷起始準則

采用BESANT準則作為蜂窩芯材的失效準則:

式中,為正應力;、為剪切應力;、分別為蜂窩芯材剪切強度;為蜂窩芯材面外強度。

1.1.3 剛度退化模型

本文采用參考文獻[11]提出的剛度退化模型描述蜂窩芯材損傷后剛度折減規律,退化因子如表1所示。

表1 蜂窩芯材剛度退化因子

1.2 膠層漸進損傷

1.2.1 本構關系

膠層采用ABAQUS基于表面的粘性接觸方法模擬,其本構關系為

式中,σ為正應力;σ和σ為剪切應力;K為法向黏性剛度;K和K為切向黏性剛度;ε為正應變;ε和ε為剪切應變。

1.2.2 損傷起始準則

膠層損傷起始采用二次名義應力失效準則:

1.2.3 損傷演化

采用基于能量的B-K準則作為膠層損傷演化準則:

2 有限元模型

2.1 模型描述

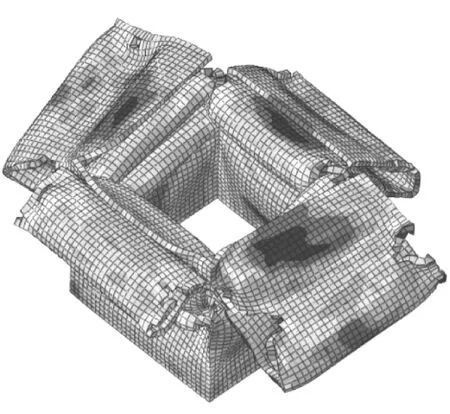

如圖 1所示,模型由薄壁梁、固定剛性板、活動剛性板組成。薄壁梁一側與活動剛性板固定連接,活動剛性板附加460 kg 的質量,并以50 km/h的初速度帶動薄壁梁撞擊完全固定的固定剛性板。基準薄壁梁截面寬度=80 mm,薄壁梁壁厚=2.5 mm,總長度=240 mm,碰撞角度=0°。

圖1 有限元模型

本文采用ABAQUS/Explicit 求解器求解。固定剛性板與活動剛性板采用離散剛體單元 R3D4模擬;蜂窩芯材采用等效方法建模,并采用三維八節點實體單元C3D8R模擬;薄壁梁采用三維八節點實體單元C3D8R模擬;膠層采用基于表面的粘性接觸方法模擬。膠層失效后,薄壁梁、蜂窩芯材的自接觸以及兩者之間的互相接觸采用通用接觸算法定義。

薄壁梁材料為EN AW-7108 T6鋁合金,力學性能參數詳見參考文獻[12],蜂窩力學性能參數與膠層力學性能參數詳見參考文獻[13]。

3 碰撞性能參數

3.1 基準薄壁梁碰撞性能

無夾芯薄壁梁與蜂窩夾芯薄壁梁的變形模式分別如圖2—圖3所示。由于蜂窩芯材與薄壁梁之間的耦合作用,蜂窩夾芯薄壁梁的折疊數量增加,變形模式更加穩定。

圖2 無夾芯薄壁梁變形模式

圖3 蜂窩夾芯薄壁梁變形模式

圖4對比了蜂窩夾芯薄壁梁與無夾芯薄壁梁的碰撞力-位移響應曲線,在經歷碰撞力峰值后的平臺段,由于蜂窩芯材的支撐作用,蜂窩夾芯薄壁梁的碰撞力明顯高于無夾芯薄壁梁,吸能效率更高。

圖4 薄壁梁碰撞力-位移曲線

表2對比了無夾芯薄壁梁與蜂窩夾芯薄壁梁的碰撞力峰值、比吸能。蜂窩夾芯薄壁梁的碰撞力峰值增加9.5%,比吸能增加29.7%。

表2 無夾芯薄壁梁與夾芯薄壁梁碰撞性能

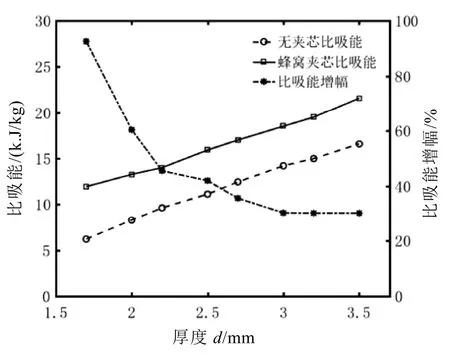

3.2 薄壁梁壁厚的影響

在基準模型的基礎上,保持其他參數不變,研究薄壁梁壁厚對碰撞性能的影響。如圖5—圖6所示,蜂窩夾芯薄壁梁的碰撞力峰值、比吸能均高于無夾芯薄壁梁,且隨薄壁梁壁厚增加單調增加;但蜂窩夾芯薄壁梁相對于無夾芯薄壁梁的碰撞力峰值增幅總體上隨薄壁梁壁厚增加而減小,比吸能增幅隨薄壁梁壁厚增加大幅減小。

圖5 薄壁梁壁厚對碰撞峰值的影響

圖6 薄壁梁壁厚對比吸能的影響

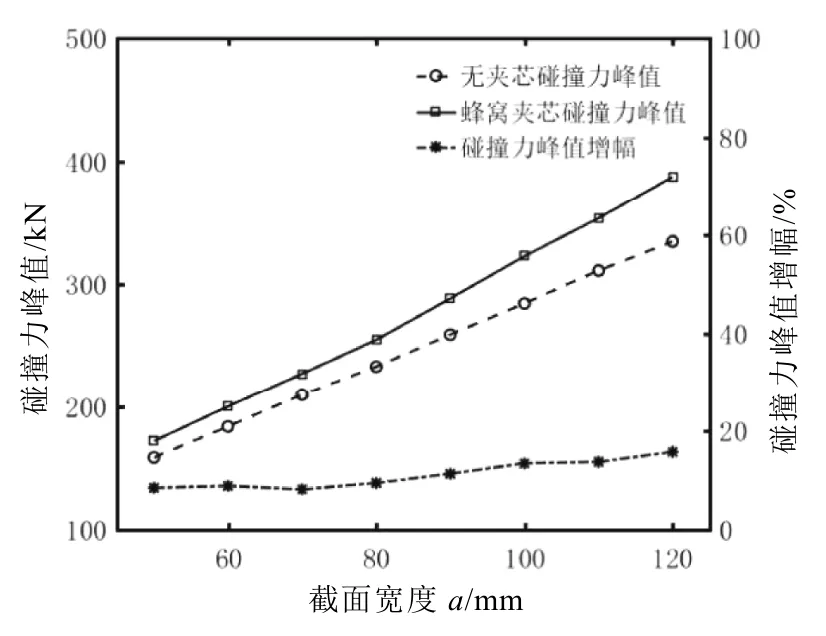

3.3 截面寬度的影響

在基準模型的基礎上,保持其他參數不變,研究截面寬度對碰撞性能的影響。如圖 7所示,蜂窩夾芯薄壁梁的碰撞力峰值隨截面寬度增加單調增加,蜂窩夾芯薄壁梁相對于無夾芯薄壁梁的碰撞力峰值增幅隨截面寬度增加而增加,但變化并不明顯。如圖 8所示,蜂窩夾芯薄壁梁的比吸能均高于無夾芯薄壁梁,且隨截面寬度增加單調減小;蜂窩夾芯薄壁梁相對于無夾芯薄壁梁的比吸能增幅隨截面寬度增加大幅增加。

圖7 截面寬度對碰撞峰值的影響

圖8 截面寬度對比吸能的影響

3.4 碰撞角度的影響

在基準模型的基礎上,保持其他參數不變,研究碰撞角度對碰撞性能的影響。當碰撞角度增加時,薄壁梁的變形會從潰縮變形向彎曲變形過渡,首次發生彎曲變形的碰撞角度稱為臨界碰撞角度。蜂窩夾芯薄壁梁的臨界碰撞角度為12°,小于無夾芯薄壁梁的臨界碰撞角度(17°)。如圖9所示,蜂窩夾芯薄壁梁的碰撞力峰值均高于無夾芯薄壁梁,且隨碰撞角度增加單調減小。如圖10所示,蜂窩夾芯薄壁梁的比吸能隨碰撞角度增加單調減小;當碰撞角度小于臨界碰撞角度時,蜂窩夾芯薄壁梁比吸能高于無夾芯薄壁梁;當碰撞角度大于臨界碰撞角度時,蜂窩夾芯薄壁梁比吸能與無夾芯薄壁梁相當。主要原因是,蜂窩芯材的面外壓縮剛度與面外壓縮強度遠高于面內方向,其吸能特性主要由面外剛度、面外強度決定,當碰撞角度大于臨界碰撞角度時,蜂窩芯材隨薄壁發生彎曲變形,蜂窩無法通過面內壓縮吸能,導致蜂窩夾芯薄壁梁比吸能大幅降低。

圖9 碰撞角度對碰撞峰值的影響

圖10 碰撞角度對比吸能的影響

4 結論

本文研究了薄壁梁壁厚、截面寬度、碰撞角度對蜂窩夾芯薄壁梁碰撞性能的影響。仿真結果表明:

(1)蜂窩夾芯可以有效提升薄壁梁的碰撞性能。

(2)隨著薄壁梁壁厚的增加,蜂窩夾芯薄壁梁的碰撞力峰值、比吸能均增加,但蜂窩夾芯薄壁梁相對于無夾芯薄壁梁的碰撞力峰值增幅、比吸能增幅均減小。

(3)隨截面寬度的增加,蜂窩夾芯薄壁梁碰撞力峰值單調增加,其相對于無夾芯薄壁梁碰撞力峰值的增幅也單調增加,但變化并不明顯;蜂窩夾芯薄壁梁比吸能單調減小,但其相對于無夾芯薄壁梁比吸能的增幅大幅增加。

(4)蜂窩夾芯薄壁梁彎折臨界角小于無夾芯薄壁梁;當碰撞角度小于臨界碰撞角度時,蜂窩夾芯薄壁梁比吸能高于無夾芯薄壁梁;當碰撞角度大于臨界碰撞角度時,蜂窩夾芯薄壁梁比吸能與無夾芯薄壁梁相當。