“新舊之間”的詩人夏明翰

董曉彤

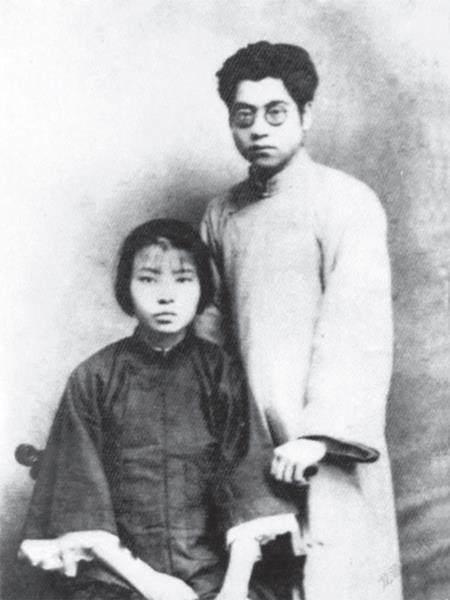

夏明翰與妻子鄭家鈞

“砍頭不要緊,只要主義真。殺了夏明翰,還有后來人。”這首家喻戶曉的就義詩是革命先烈夏明翰的代表作。這首詩歌經過歷史的沉淀,早已成為鼓舞一代又一代革命者前仆后繼、視死如歸的戰歌。

夏明翰不僅是一名忠誠的共產主義戰士,還是一位在新舊文化影響下成長起來的詩人。夏明翰出身于傳統士紳家庭,后投身于革命,獨特的人生經歷,使他更容易感受到新舊文化之間牽絲縈帶的連接和不可避免的矛盾。由此,也形成了夏明翰詩歌創作的鮮明特點。

夏明翰詩歌創作的第一個特點,就是善于且巧妙地將傳統古典詩詞與民間歌謠進行恰當融合。

夏明翰出身于書香門第、仕宦之家,祖父和外祖父都曾是清朝的進士,父親曾做過秭歸知縣,母親陳云鳳也善詩文。受家庭氛圍的影響,少年時期的夏明翰便擁有良好的古典詩詞基礎。1907年,一個雪花漫天的冬日,年僅7歲的夏明翰在母親的鼓勵下,為庭院中盛開的梅花欣然吟哦,贊頌了紅梅的獨立品格與高尚情操:“世人皆頌牡丹艷,我贊紅梅斗雪開。縱使渾身作塵埃,猶有余香在人間。”這首詩不僅嚴格遵循古典詩詞格律,還充分運用了興寄的表現手法,可以說深受傳統文化的影響。少兒時期的夏明翰已經能創作出如此佳作,實屬難得,從中也可窺見他深厚的古典詩詞寫作功底。

隨著年齡的增長,夏明翰逐漸開始打破古典詩詞的束縛,他的詩歌創作開始趨向“新”的一面。最突出的表現,就是試圖通過古典詩詞與民間歌謠的結合,力求克服古典詩詞晦澀難懂的缺陷,代之以通俗易懂、深入淺出的表達。

夏明翰在湖南省立第三甲種工業學校學習期間,曾寫下一首《為軍閥政客畫像》的詩歌:“眼大善觀風察色,嘴闊會拍馬吹牛。手長能多撈名利,身矮好屈膝叩頭。”這首詩盡管保持了絕句的形式,但與中國傳統題畫詩溫柔敦厚、含蓄蘊藉的表達方式卻并不甚相同。它的語言通俗生動、平白直述,頗具民間色彩,將軍閥政客賣國求榮、欺壓百姓的丑態刻畫得淋漓盡致。

夏明翰在湘江中學任教時,其好友、時任中共湘區委員會農工部部長的郭亮買了一把劍掛于床頭,夏明翰就此作詩:“一方寶劍帳頭掛,大鬼小鬼休進來。斬盡妖魔平天下,山河日月重安排。”從這首詩中,已然可以比較清晰地看出夏明翰在詩詞創作中將傳統與民間相結合的特點。這首詩的前兩句明白曉暢、風趣幽默,具有民間歌謠的特色,而后兩句似乎又能看到古典詩詞的影子,特別是“山河日月重安排”一句,不難讓人聯想到岳飛《滿江紅》中的“待從頭、收拾舊山河”。這種巧妙又通俗的化用,沒有使人感到枯燥晦澀,反而更容易讓人理解與接受。

在湖南的“驅張”運動中,夏明翰曾寫下:“張毒心藏刀,治湘一團糟。殺人又放火,民眾怨聲高。吾輩齊奮起,驅張膽氣豪,張毒如老鼠,夾起尾巴逃。”這首詩非常明顯地結合了民間歌謠的特色,句法整齊靈活,節奏感強,音韻自然,讀來瑯瑯上口。與此相類似的是,夏明翰還就地主商人哄抬物價導致民眾生活凄慘的社會狀況寫下一首詩歌:“官家一片燈,民家黑森森。官家吃湯丸,民家鍋朝天。”這首詩歌短小精悍,重復出現的“官家”“民家”不僅形成強烈對比,且容易記憶,益于傳播。

以上這些詩歌,既一定程度上繼承了傳統古典詩詞的形式,比如恰當的對偶、固定的韻腳等,但同時又打破了其固有的范式,融入了民間歌謠的特點,使詩歌更加明白曉暢,也更易普及與傳播。一定意義上,也可以說夏明翰的詩歌創作適應了中國共產黨早期宣傳工作的需要。

僅僅對“舊”的傳統詩詞進行創新,并不能滿足夏明翰對“新”的追求。夏明翰詩歌創作的第二個特點,就是積極探索新體詩歌寫作。

新文化運動的影響以及日益豐富的革命實踐,使夏明翰開始嘗試新文學的創作。他曾憑借卓越的文學才華寫下一首首情感真摯、動人心扉的新詩。其中最具有代表性的就是為悼念黃愛、龐人銓而寫下的《江上的白云》。

1920年秋,夏明翰從衡陽來到長沙,在文化書社工作。這段時間,他一面從事學生運動,一面不斷接觸進步思想,閱讀了許多與俄國十月革命和馬克思主義相關的新書刊。1921年,中國共產黨成立后,毛澤東、何叔衡在長沙等地積極發展共產黨員。由于夏明翰思想進步很快,經毛澤東、何叔衡介紹,于1921年12月加入了中國共產黨。他曾對介紹人何叔衡說:“我要求加入中國共產黨,不是考慮對我個人有什么好處。我痛恨封建家庭,不要祖宗遺產,唾棄紈绔生活,討厭官場鉆營。我這樣做,只是為了犧牲一個舊我,換來一個新我,使自己能夠為工農的翻身和人類的解放奮斗終生。”

“犧牲一個舊我,換來一個新我”,思想上的轉變也影響著夏明翰的詩歌寫作。1922年1月中旬,長沙發生索薪風潮,湖南勞工會負責人黃愛、龐人銓領導長沙第一紗廠工人開展罷工斗爭,時任省長的趙恒惕收受資本家的賄賂,將黃、龐二人逮捕殺害,并揚言要大開殺戒。聞知此事,在毛澤東的領導下,夏明翰等人四處奔走呼號,組織進步學生、工人與反動軍閥政府展開激烈斗爭,并組織召開湖南各界追悼黃愛、龐人銓大會。為此,夏明翰專門創作了一首悼念詩《江上的白云》:

江上的白云,

一層一層,堆起來。

抬頭望去,

簡直分不出東、西、南、北,

—哪里是廣東、北京、上海?

同志啊:

你們在哪里奔走呼號,

這里也聽得見你們的聲音。

一層一層的白云,把不盡的長天遮住,

我想看見你們,也看不清!

但是我耳朵里卻聽得見你們呼號的聲音,

心頭上,卻想見你們奔走的情形。

我羨慕你們的犧牲,

我羨慕你們的勇猛;

我在這里,雖是天天同著燦爛的太陽起來,

但是看不見一點光明,只是沉沉的黑暗!

這難道是我們的生活?

這難道是我們的當應?

我們看見他,

只在那暗沉沉的大殿里,兩只黑漆漆的棺材;

幾點不明不滅的燈光,

放出那一線一線的悲哀。

我的心頭上,不覺一陣陣,

如潮如汐的蕩去蕩來。

聽!那湘江的水聲:

前頭的去了,后面不斷地逐著奔放。

看!那天上的白云:

上面的散了,底下不盡地浮著堆上。

前面的呼喊快止了,

后面又繼起了搖天動地的哭聲。

前面的血光快暗了,

后面的熱淚又海放江奔,

一點一滴,一寸一尺,

一分一秒,一時一日,

前進不已!

到將來,自然有那光明燦爛的世界,

做我們的墳墓。

有那愛美調和了的空氣,做我們的墓碑。

在那時,又何必分什么他、我、你!

……

我們的大墳墓,已經興工了。

—也就是生命之花發芽了。

我們的先鋒,已經向前去了,

我們應該慶祝,應該悲悼!

江上的白云,把我們的眼界遮住,

使我除了黑魆魆的外,一點也不能看!

啊!我應當知道:

這是什么,把我身體,

壓上了千萬斤的重量?!

這首詩刊發于上海《勞動周刊》,是夏明翰生前留下的唯一一首完整新詩。這是一首血淚鑄就的詩歌,夏明翰用優美的語言,豐富的想象,動人的比喻,把革命者不畏死亡、不怕犧牲的英勇形象刻畫得栩栩如生。這首詩歌不僅完全擺脫了傳統詩詞格律的束縛,也打破了傳統挽歌的表現形式,呈現出散文詩的新特點。這首詩不僅文采斐然,且情感濃烈、動人心魄,可以說是湖南早期工人運動中一首悲壯的戰歌。

可惜的是,由于夏明翰的英年早逝,我們沒有機會看到他創作的更多新體詩歌。但僅就這一首詩而言,我們已經可以感受到夏明翰杰出的文學才華,以及他在新詩創作中所展現出的思想感召力和情感感染力。

在中國古典詩詞中,有一個較為集中的創作主題,那便是“家國天下”。而夏明翰詩歌創作就是在“家國天下”這一傳統創作主旨中融入了共產主義的革命理想信念。這一主題,也成為革命時期中國共產黨人詩歌創作的核心。

最能夠充分展現夏明翰革命理想詩歌創作主旨的便是這首膾炙人口的就義詩。1928年3月18日,因叛徒出賣,夏明翰在武漢不幸被捕。面對敵人的誘惑,夏明翰堅守著一名共產黨員的理想信念,他大義凜然地說道:共產黨人愛國家,愛民族,愛勞苦大眾,當然也愛自己的親人,愛妻子兒女。但是,為拯救百姓于水火,為振興民族之強盛,為后代生活之美滿,我們隨時準備犧牲自己的生命,這就是共產黨人的大仁大義。3月20日凌晨,國民黨設在漢口市的余記里刑場,夏明翰被押到行刑處。敵人問他:“還有什么話要說?”夏明翰大聲說:“有!給我紙筆!”他揮筆寫下了生命中的最后文字:

砍頭不要緊,只要主義真。

殺了夏明翰,還有后來人。

這首詩歌彰顯了一名共產黨員為理想英勇獻身的英雄氣概,剖白了一名共產黨員為國為民的赤誠丹心,感動和激勵了無數的后人。

夏明翰在就義前除留下這首詩歌,還給母親、妻子、姐姐寫了三封書信,其中的兩封家書,正是用詩一般的語言,表達了他堅定無悔的革命理想與追求。

夏明翰母親陳云鳳

夏明翰雕像

在給母親陳云鳳的信中,他寫道:

你用慈母的心撫育了我的童年,你用優秀古典詩詞開拓了我的心田。爺爺罵我、關我,反動派又將我百般折磨。親愛的媽媽,你和他們從來是格格不入的。你只教兒為民除害、為國除奸。在我和弟弟妹妹投身革命的關鍵時刻,你給了我們精神上的關心,物質上的支持。親愛的媽媽,別難過,別嗚咽,別讓子規啼血蒙了眼,別用淚水送兒別人間。兒女不見媽媽兩鬢白,但相信你會看到我們舉過的紅旗飄揚在祖國的藍天!

在這封信中,“親愛的媽媽,別難過,別嗚咽,別讓子規啼血蒙了眼,別用淚水送兒別人間。兒女不見媽媽兩鬢白,但相信你會看到我們舉過的紅旗飄揚在祖國的藍天”幾句,是典型的新詩表現形式,而每句結尾處采用的押韻形式又呈現古典詩詞的特點,讀來更具感染力。

在給妻子鄭家鈞的信中,他寫道:

同志們曾說世上惟有家鈞好,今日里才覺你是巾幗賢。我一生無愁無淚無私念,你切莫悲悲凄凄淚漣漣。張眼望,這人世,幾家夫妻偕老有百年。拋頭顱、灑熱血,明翰早已視等閑。各取所需終有日,革命事業代代傳。紅珠留著相思念,赤云孤苦望成全。堅持革命繼吾志,誓將真理傳人寰!

這封信幾乎全部采用了詩歌的形式。不僅句句押韻,多句對偶,且信末“紅珠留著相思念,赤云孤苦望成全。堅持革命繼吾志,誓將真理傳人寰”句,甚至可被視為一首完整的七言絕句,表達了夏明翰希望妻兒繼承他的遺志,將革命進行到底的理想信念。

革命家的詩歌本應該浸潤著革命家的氣概、革命家的理想、革命家的信念,夏明翰為后人樹立了典范。

聞君就義漢江城,

慷慨高歌“主義真”。

氣吞山河遺篇在,

血濺沙洲浩氣存。

白骨推波卷巨浪,

丹心永照“后來人”。

喜見今朝乾坤赤,

英魂含笑看朝暉。

這是夏明翰的妻子鄭家鈞于1967年寫就的悼念亡夫之作。“氣吞山河遺篇在”,破舊立新,融新于舊,推陳出新,夏明翰的一生雖短,但其在“新舊之間”的獨特詩歌創作,卻成為他生命長存的見證。

(責任編輯 張利軍)