“虔誠的向往”

孫曉婭

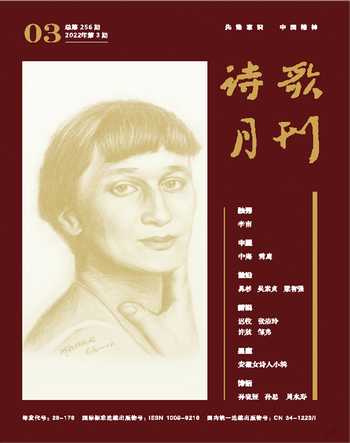

回顧中國百年新詩史,鄭敏是不容忽視的耀眼存在,其詩歌創作跨越七十年,始終保持創作的旺盛精力,不斷求新求變,“對大光明和大智慧有著虔誠的向往”(唐湜)。她深受現代主義詩歌濡染,情感精細而敏銳,哲理凝練又深沉;感性與理性互為表里,側重于對個體生存和人類命運的抽象思辨的哲理思考;從生命哲學層面反駁與抗爭命運和現實的覆壓,書寫莊嚴至高的靈魂;體現出獨特的思辨精神、現代性的審美追求與智慧的知性美,其不同階段的詩歌探索均為中國女性詩歌打開嶄新的局面。同時,她又是一位重要的詩歌理論家,她的詩學理論研究閃耀著詩性光芒,頗有建樹,不同凡響,給當代詩壇帶來巨大啟示,在現當代女詩人中尤為難得。《金黃的稻束》是鄭敏最重要的代表作,在這位詩壇世紀老人剛剛離世之際,我們通過重溫經典向她致敬,同時,進一步探索細讀詩歌文本的可行路徑。

《金黃的稻束》(以下簡稱《金》)首次發表于《明日文藝》(1943年第1期),初題為《無題(之二)》,后改名為《金黃的稻束》。同期的《明日文藝》共發表鄭敏九首詩,為時任西南聯大教授的馮至推薦。《金》在內容題旨和藝術手法上均有創新,是新的技巧、意識和意象的完滿結合,它從同期詩作中脫穎而出,不僅是鄭敏個人早期代表作,充分體現出詩人對西方現代詩人的借鑒和吸收;也頗為出色地表現了“九葉派”共同追求的現代主義詩學主張,被公認為四十年代文壇最具代表性的作品之一。

優秀的詩篇往往沉潛著靈魂的肖像,鄭敏擇取米勒式的秋日田野為背景,從“金黃的稻束”到“無數個疲倦的母親”,完成一個偉大靈魂肖像的刻繪。詩人曾坦言這首詩的醞釀萌發于具體情景的觸動,深蘊于哲學與文學的土壤。從豐收時“金黃的稻束”聯想到勞作后“疲倦的母親”,飽經滄桑的“皺”臉同時也是“美麗”的。詩思跳躍,情思推移,將實物逐漸抽象,從對生命的感知到對歷史變遷的流動思考,思想層層推衍遞進。“滿月”“樹巔”“遠山”等意象一方面立體可感,勾勒出視覺性極強的圖畫;另一方面,明晰的意象描繪出一個蒼茫的意境,為詩末哲理的抒發做出恰如其分的鋪墊。

現代主義詩歌與傳統古典詩歌明顯的分野在于,前者已不再滿足單純的寫景狀物抒情,對宇宙、歷史、人生的哲理性關注不僅深深浸入詩人的思想,也介入詩歌的藝術中。40年代,鄭敏深受現代主義詩歌濡染,《金》成功地運用艾略特“客觀對應物”的手法,以“金黃的稻束”為核心意象,它不單單是詩人描寫的客體形象,更是“理性和感情的復合體”,在詩人的沉思當中,它成為“人類的思想”的“客觀對應物”。

這一時期,鄭敏受里爾克影響,追求雕塑或油畫的凝定美,有意尋找生命的強烈震波,領略生命的崇高。她渴望跟蹤內心變化莫測的思緒,賦予它靜穆的形象,而獲取一種雕塑般的品格。不妨說,創造充溢生命力的意象已在其心中蘊蓄良久,一次秋日田野的歸程,讓她與等待許久的意象不期而遇,塑造出百年新詩史中的經典意象。

如何釋放內心積儲的能量,詩人主動拋卻浪漫派的情感直陳,把文學的超越性建立在堅實的意象和明晰的洞察力上。“金黃的稻束”象征收獲的儀式,它偉大而沉默,即使在最輝煌和豐盈的秋日,也只是“低首沉思”,一個習見的意象卻因“站在”這具體的動作變得富有力量感和生命韻致。“金黃”何其神圣的色彩,流溢著光芒,晃動著收獲時節歡欣的情感。第一句起筆簡約不凡,有具象有色彩有情狀有姿態,詩人用白描的手法和擬人的修辭拉近了讀者與詩歌情境的距離。“秋天的田里”向我們敞開渾厚廣袤、飽滿豐碩、蘊含著無數可能的生命空間,不過,無窮的遼闊與“割過”的殘缺并置時,充滿對撞的張力,已完成的收割狀態觸動了情思,從收獲的實景蔓延開去,從一垛垛“金黃的稻束”的直觀轉變為形象性很強的“類似聯想”,隨即整首詩核心的靈魂“無數個疲倦的母親”登場。“我想起”讓“稻束”與“母親”兩個跨度很大的意象在“秋天的田里”碰面,也推動詩人的情思從實景中游移開。“無數個”和“疲憊”是富有深意的細節,突顯了母親的偉大,沒有過多的渲染,詩人默默完成對他們的心靈致敬。

莊嚴的象征符號意義如何被營構起來?由“金黃的稻束”到黃昏路上無數個“疲倦的母親”的意象如何得以轉換?梳理清這兩個互有牽絆的問題,是解開全詩詩思的關鍵。從外部關聯看,垂著稻穗的稻束與母親都是負荷的形象,被沉甸甸的重擔壓彎了腰;從生命內質看,他們的生命價值在于無私的孕育,并因此自足安然;從隱喻層面看,稻束是眼前大地收獲的狀態,而“疲倦”的母親是當時祖國的處境。詩人采用蒙太奇的手法將視線從午后的田野移動到黃昏路上“皺了的美麗的臉”、滿月和樹巔、遠山,意象由近及遠,由實到虛,透出油畫《拾穗者》的既視感,在極具興發感動力的濃郁的“靜穆”氛圍中一層層揭開現代中國被戰火硝煙所籠罩著的遼闊和苦難。“圍著我們的心邊”拉近了自然意象與“我”的心靈距離,也融合了“我”和“我們”、“我們”與祖國的分隔。“沒有一個雕像能比這更靜默”,直接點明了詩中意象的雕塑感和靜默感,“雕像”被置身于富有意境的氛圍中顯出格外肅穆、莊嚴、神秘。隨著詩思的流轉,“雕像”走向曠遠的延伸:“肩荷著那偉大的疲倦,你們/在這伸向遠遠的一片/秋天的田里低首沉思”。如此靜默的意象群體,特具寧靜致遠的感發功能,促使抒情主體直覺到一次極其曠遠的生命頓悟:“歷史也不過是/腳下流去的小河/而你們,站在那兒,/將成為人類的一個思想。”“雕像”在歷史的綿延中凝固為“人類的一個思想”,“流去的小河”以動破靜,與稻束的沉思靜默形成對比,顯得輕飄渺小,而稻束站在田野里將成為永遠的思想。

由實體的“稻束”到想象中“疲倦的母親”,再到“人類的一個思想”,虛實結合,“形似”與“神似”完美統一,“思想”也因雕塑般靜穆而沉厚的支撐給人以“抽象的肉感”,在既形象立體又含蓄蘊藉之中全詩結尾處展現出博大的人類視野和宇宙維度,這無疑是抒情主體的一次大智慧的閃光。詩人以冷靜的觀察和深沉的思考,借助象征和聯想,將知性與感性糅合為一體,在連綿不斷、新穎別致的局部意象轉換中,含蓄地表達出對稻束、田野、土地、母親、遠山等平凡又偉大的事物的贊美。詩人將抽象的觀念、豐沛的情感寓于可感的形象之中,使“思想知覺化”,帶著我們穿越歷史的“小河”,感受雕塑般靜穆所蘊涵的堅韌生命與永恒偉力。欣賞這樣的充滿靈思的知性詩歌文本,我們生命的感動與震撼更多不再來自于情感或情緒的激發,而是來自于文本所閃射的智慧之光。

《金》是詩的語言藝術與雕塑的時空藝術相互融通的典范,也是詩和生命之間相互轉換的藝術實踐。詩人成熟而節制地運用了空間的襯托和時間凝結的雕塑手法。在由秋野、圓月、暮色和遠山所組成的蒼茫圖景中,引發我們去傾聽事物內部的生命,去感受存在的空間性的慰藉力量和隱藏的時代感;在稻束和母親所隱喻的收獲、艱辛和勞作中,我們體會到詩人對中國苦難歷史的現代性感悟。詩人將一個現代人對宇宙、歷史和生命的理解,投注到中國詩歌境界的重建之中,以現代詩歌的技巧營造了一片全新的,但又屬于中國人的詩意氛圍。在語言表達方面,鄭敏基本做到了將“音樂的變為雕刻,流動的變為結晶”(里爾克語),詞語具有現代質感,詩思智性深邃,語言內部迸發的精神層次豐富,呈現出詩與畫與影的審美效果。可見,《金》躋身于百年新詩的經典之列當之無愧。