腰-骶手法調整治療腰椎間盤突出癥合并骶髂關節紊亂的臨床觀察*

司曉華 陳 迪 車有路 呂子萌 占茂林 陳亞峰(安徽中醫藥大學第一附屬醫院,安徽 合肥 230031)

腰椎間盤突出癥系腰椎間盤退變、損傷,應力不均,導致椎間盤纖維環破裂,髓核突出,壓迫鄰近脊神經根,從而引起腰腿痛的一種病癥,以L4~L5和L5~S1節段為多[1]。臨床研究發現約50%的腰椎間盤突出癥患者伴有骶髂關節紊亂,本病遷延難愈,影響患者正常的工作和生活,甚則心理健康,是目前臨床亟須解決的一大難題[2]。臨床單一采用腰椎斜扳法或骶髂關節調整手法治療腰椎間盤突出癥、骶髂關節紊亂有一定療效,但易反復。對于此類疾病,從骶髂關節論治還是從腰論治,目前并沒有明確的標準,并且缺乏系統的實驗和臨床研究。為尋求更有效的治療方案,本研究對90例腰椎間盤突出癥伴骶髂關節紊亂患者,在常規推拿手法放松基礎上,分別用腰椎斜扳法、骶髂關節調整手法及二者聯合治療,并進行療效比較,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 中醫診斷標準:參照《中醫病證診斷療效標準》[3]有關腰椎間盤突出癥、骶髂關節紊亂的診斷標準。西醫診斷標準:參照《腰椎間盤突出癥》[4]有關腰椎間盤突出癥的診斷標準。納入標準:符合上述診斷標準者;18歲≤年齡≤65歲;病程≤3個月,未達手術指征;對治療方案無不良反應,能夠配合完成全程治療;自愿加入本研究并簽署知情同意書者。排除標準:不符合本研究納入標準者;滿足手術手術指征或有腰椎手術史,近3個月接受過保守治療無效及近1周內服或外用相關消炎鎮痛藥;有腰椎骨折、滑脫、椎管狹窄、腰椎結核、腫瘤等;治療區域有皮損、影響治療的皮膚病等,合并有嚴重心血管疾患、肝腎功能不全以及血液病等;妊娠期或哺乳期婦女;不愿或不配合完成治療方案的患者。

1.2 臨床資料 90例腰椎間盤突出癥伴骶髂關節紊亂患者均來自2020年2月至2021年7月安徽省中醫院推拿診療中心門診。采用簡單隨機化方法,將患者隨機分為3組,每組30例。腰椎斜扳組男性16例,女性14例;年齡(40.03±11.46)歲;病程(30.33±11.46)個月。骶髂關節調整組男性15例,女性15例;年齡(41.40±12.30)歲;病程(32.03±12.31)個月。腰-骶手法調整組男性 14例,女性 16例;年齡(41.80±13.61)歲;病程(31.28±10.58)個月。各組患者的性別、年齡、病程等方面的比較,差異無統計學意義(均P>0.05)。腰骶手法調整組、腰椎斜扳組各有1例患者療程后期因出差、搬家未能嚴格執行療程觀察,對缺失值的處理采用了將最近一次觀察結果轉到終點的方法處理。本研究已通過安徽中醫藥大學第一附屬醫院倫理委員會的審查和批準。

1.3 治療方法 各組治療前均用常規推拿手法[5]放松腰骶部肌肉,操作:患者俯臥位,醫生用、按、揉手法施術于患者腰骶部,約5 min;拇指點壓腎俞、大腸俞、居髎、環跳、陽陵泉、委中、承山、阿是穴,約5 min。1)腰椎斜扳組患者側臥,腰椎棘突偏歪方向的下肢在下,自然伸直,健側在上,屈髖屈膝。術者位于其前,一手食指置于病變棘突上,一手握住在上踝關節,調整下肢屈髖屈膝角度,使病變棘突上下椎間隙打開。一肘抵患者肩前,另一肘抵其臀部,兩肘協調用力使患者腰部放松,腰部扭轉受阻時,快速扳動,常可聽到“喀喀”響聲。2)骶髂關節調整組予(1)前錯位復位法:患者健側臥位,健側下肢伸直,患側下肢屈髖屈膝,術者位于其前,一手按其肩前部向后固定,另一肘部按其臀部,向前移動受阻時兩手同時用力推動,使腰骶椎向上后方伸牽,髂骨向下外方牽移致復位,可反復頓錯性操作1~3次。(2)后錯位復位法:患者健側臥位,健側下肢伸直,患側下肢屈膝,術者位于其身后,以一手掌根抵其骶髂關節(以骶骨為主),另一手握其患肢踝部,向后扳至最大限度,然后兩手用力做相反方向推拉動作,如此反復操作2~3次。3)腰-骶手法調整組先調整骶髂關節再采用腰椎斜扳法,手法同腰椎斜扳法組、骶髂關節調整手法組。各組均隔日治療1次,10次為1個療程,共觀察1個療程。

1.4 觀察項目 分別于各組治療前、第10次治療后進行疼痛視覺模擬量表(VAS)評分[]、日本骨科學會下腰痛評定量表(JOA)評分[]。

1.5 療效標準[6]痊愈:腰腿痛等相關癥狀消失,恢復正常生活和工作。顯效:腰腿痛等癥狀明顯改善,勞累后偶有輕度疼痛,基本能正常工作,或病情明顯轉輕。好轉:腰腿痛等癥狀有所好轉,但病情不穩定,不能重體力勞動。無效:癥狀無明顯減輕,甚至加重。

1.6 統計學處理 應用SPSS26.0統計軟件。定量資料符合正態分布以(±s)表示,非正態分布資料描述使用中位數(四分位數間距):M(IQR)描述。計量資料滿足正態性、獨立性、方差齊性時前后組內比較用配對t檢驗,多組比較用成組F檢驗;P<0.05,多重比較時采用Bonferroni方法;不滿足正態分布時組內治療前后比較用符號秩和檢驗,多組間比較用成組多樣本秩和分析(Kruskal-Wallis檢驗);多組率的比較采用χ2檢驗。

2 結果

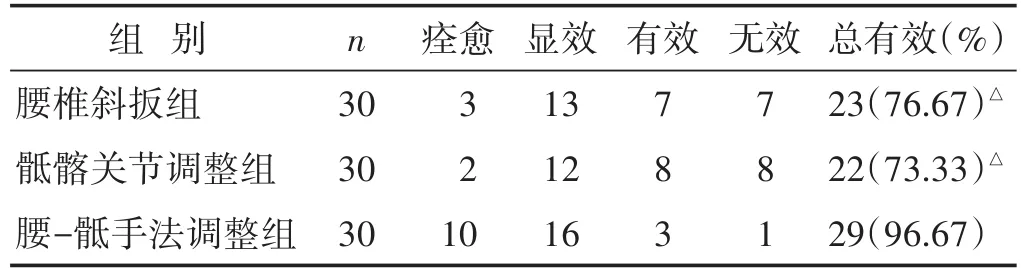

2.1 各組臨床療效比較 見表1。腰椎斜扳組、骶髂關節調整組有效率分別為76.67%、73.33%,均低于腰-骶手法調整組的96.67%(P<0.05)。

表1 各組臨床療效比較(n)

2.2 各組治療前后VAS、JOA評分比較 見表2。各組患者VAS評分治療后均降低(P<0.05),腰-骶手法調整組VAS評分低于腰椎斜扳組、骶髂關節調整組(P<0.05)。治療后各組JOA評分均增加(P<0.05),且腰-骶手法調整組高于腰椎斜扳組、骶髂關節調整組(P<0.05)。

表2 各組治療前后VAS、JOA評分比較(分)

3 討 論

隨著電子產品在日常工作生活中應用增加,久坐、缺乏鍛煉成常態化,腰椎間盤突出癥逐漸年輕化,其發病率也呈上升趨勢,嚴重影響患者生活工作[7]。腰椎間盤突出癥屬于中醫“腰腿痛”“腰痛病”“痹證”“筋出槽、骨錯縫”范疇。清代鄭樹珪《素問·脈要精微論》指出“痛有虛實之分,所謂虛者,是兩腎之精神氣血虛也。所謂實者……不通而為痛”。腰痛病因,亦有內外虛實之分,虛則責之肝腎虧虛,實則責之外感風、寒、濕、熱之邪;內則責之骨疏筋弛、內傷久病,外則責之勞欲過度、扭挫跌閃,腰節受損,脊竅錯移,筋肌攣急,腰府失養,經筋不通。因此,其病理性質虛實不同[8]。

得益于影像學的發展,腰腿痛致病因素的研究不斷深入。脊柱可看作人體矢狀面和冠狀面的中軸,骨盆可看作為人體矢狀面和水平面的中軸,二者共同構成人體承重的中軸,也是維持人體靜態平衡和動態平衡的核心,不僅解剖結構上密切相關,生物力學相互協調,生理功能相互為用,病理表現也相互影響。骶髂關節作為三面中軸的交點,連接脊柱和骨盆,既是維持上半身的支點,也是上下力學的交點,還是人體承力、緩沖的中心樞紐。骶髂關節紊亂,脊柱兩側應力不均,繼而出現脊柱兩側肌肉張力、肌腱的收縮能力動態失衡,肌張力高的一側椎旁肌會牽拉椎體及相應的韌帶、筋膜,久則可能發生微小位移,出現棘突、橫突偏歪的內源性靜態失衡。腰椎間盤作為椎體間承力、緩沖的重要結構,兩側受力不均,受力更重的一側更易出現纖維環破裂、髓核擠出,成為誘發腰椎間盤突出癥的關鍵[9]。腰椎間盤突出會使得腰背部及腹部肌肉肌張力不對稱,生物力軸的改變,繼而腰椎側彎,導致兩側骶髂關節受力不均勻,長此以往會導致骨盆旋轉、側移。有研究表明骶髂關節紊亂是腰椎間盤突出的危險因素之一,髂骨旋轉移位可引起L4~5椎間盤突出,骶骨傾斜移位可導致L5~S1椎間盤突出[10]。突出的椎間盤刺激臨近神經根、軟組織,產生充血、水腫等炎癥反應,出現疼痛、神經刺激癥狀,疼痛、神經刺激癥狀又進一步加重肌張力、肌腱收縮力的失衡狀態。腰椎間盤突出和骶髂關節紊亂相互影響,使腰腿痛遷延難愈[11]。

目前臨床對于本病一部分醫生從調整骶髂關節來達到骨盆的平衡,進而也改變整個脊柱的力學平衡;另一部分是調整腰椎小關節,改變椎間盤突出物位置,緩解神經根受壓,降低骶骨與髂骨移位危險因素。但從上面的分析不難看出,骶髂關節紊亂與腰椎間盤突出互為因果,如果僅從一方論治,其療效也大打折扣,因此,將兩者共同進行診斷和治療的整體觀,是治療本病的關鍵所在。使用腰椎斜扳可調整紊亂的腰椎小關節,調整椎旁肌肉張力、肌腱收縮力,促進動態平衡的恢復;脊柱側彎的狀態得到矯正,矢狀位、冠狀位中軸的平衡得以恢復;改善腰椎間盤突出物壓迫神經根的狀態,促進突出物臨近周圍軟組織、神經根的非特異性炎癥的消除,從而減輕神經根刺激癥狀[12-13]。然而骶髂關節紊亂、水平位中軸的平衡失調,日久依舊會影響矢狀位、冠狀位中軸的平衡,因此水平位中軸的平衡必不可少,骶髂關節調整手法是一種復合手法,在調整骶髂關節的同時可以兼顧腰骶關節,恢復水平位的中軸平衡,從而起到維持骨盆和脊柱的生物力學平衡的作用。本研究結果顯示,腰-骶調整手法療效優于單獨使用腰椎斜扳法、骶髂關節整復手法。故治療腰椎間盤突出癥伴骶髂關節紊亂,選擇腰椎斜扳法聯合骶髂關節整復手法,治病求本,標本兼顧,在提高臨床療效,減輕患者痛苦,提高依從性,減少醫療費用方面具有重要意義[14]。

“三分治七分養”,健康宣教不容忽視。不當的坐、臥姿勢可導致脊柱兩側應力差異性加大,加重動態平衡的失調,應囑患者糾正不良坐臥姿勢,多臥硬板床休息,避免久坐,尤其治療期間少走多躺忌坐,平時活動佩戴腰圍。恢復期應適當加強腰背肌及腹部肌肉的功能鍛煉,保持三維中軸平衡,維持骶髂關節、脊柱的穩定[15]。

腰椎間盤突出癥合并骶髂關節紊亂臨床應多加重視,治療上應從整體出發,采用腰椎斜扳法聯合骶髂關節整復手法治療本病,三維共調,標本兼治,以期獲得良效。因研究條件限制,本研究評價指標中未采用生化指標,影像學指標療程結束后遠期隨訪中尚未采集,未開展多中心、大樣本研究,治療結束后未對不同整復手法治療本病遠期療效和影響進行評價。筆者將在后續研究中將優化試驗方法,增大樣本量,采用客觀的臨床評價指標,對本研究結論予以進一步臨床驗證和闡釋。