“九九乘法表”的歷史

彭昌輝

眾所周知,“乘法口訣”是人們在計算中進行乘、除、開方等運算的基本規則,中國從春秋戰國時期至今,已沿用有三千多年歷史了。古時的“乘法口訣”是從“九九八十一”開始,至“一一如一”止,與現在使用的順序恰恰相反。因此,古人用“乘法口訣”開始的兩個字“九九”作為此口訣的名稱,稱為“九九表”“九九歌”“九因歌”“九九乘法表”。

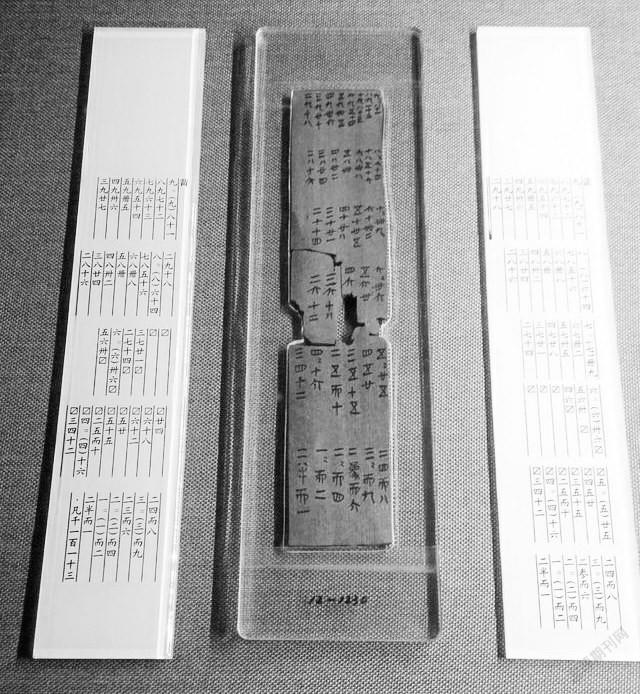

2002年湘西出土的3.7萬枚里耶秦簡中,就有3枚保存十分完整清晰的“九九乘法表”,據考古專家稱,它是目前全世界發現最早的“乘法口訣表”實物,足可改寫世界數學歷史。這份“九九乘法表”詳細記錄了“乘法口訣”是從“九九八十一”開始到“二半而一”結束,是為38項。為什么只有 38項呢?是因為在那個時代,人們已眾所周知一乘任何數都等于任何數,除了將“一二而二”作為代表列入表內,從“一乘三”到“一乘九”7項都未列入。同時,“一乘一”也未列入,而表中出現了“二半而一”,就是2×?=1代替“一乘一”了。因此,里耶秦簡“九九乘法表”也就是人們俗稱的“小九九”。同時,“二半而一”又見證了中國古代對分數的最早應用。

關于“乘法口訣”,還有一則小故事。春秋戰國時期,齊桓公發出告示招賢納士。有一天,一位書生模樣的人來應招,就將“九九八十一……六六三十六……二二而四”的“乘法口訣”背了一通。在場的大臣們都覺得好笑,齊桓公也笑著說:此等技能,我們這里連小孩子都會。應招人對答:假若您連我這個能背誦“乘法口訣”的人都重視了,那么就會有更多的賢士來到您身邊啊!由此可見,2600多年前的齊桓公時期,“乘法口訣”已很常用了。

秦始皇統一中國后,里耶秦簡“九九乘法表”已成了當時的數學教材,非常流行了。

基于商代就已采用的“十進位制”而發明的“九九乘法表”,使乘、除、開方等數學運算更簡便、快捷。這兩項發明后來向東傳入高麗、日本;經過絲綢之路西傳印度、波斯,繼而流行全世界。“九九乘法表”是古代中國對世界文化的一項重要貢獻。

放眼世界古代史,古埃及沒有乘法表,考古學家發現古埃及人是通過累次迭加來計算乘積的。例如計算5×18,先將18+18=36,再迭加36+36= 72,然后再加上18得90。在距今3000多年前的古巴比倫,采用的是60進位制,原則上一個“59×59”乘法表需要59×60÷2=1770項,太過于龐大,因而,考古學家也從來沒發現類似于“九九表”的“59×59”乘法表。古瑪雅人發明過20進位制,與現代世界通用的中國古人發明的十進位制最接近。一個19×19乘法表也要190項,可是,考古學家至今也未發現任何瑪雅乘法表。

由于沒有乘法表,在13世紀之前,西方人運算乘法、除法十分辛苦,能夠乘、除大數的人甚至被視若數學專家。而在同時代的中國,一個十來歲的孩童就可以完成。“九九乘法表”這一偉大發明賦予了幾乎所有中國人出色的基礎計算能力。“九九乘法表”13世紀才傳入西方國家,而且還是大學級別的學術部門才能學到。

據媒體報道,英國成年人的數學水平很低,有人認為,他們一旦離開計算器,則連簡單的乘除法都做不出來。據說,英國人因為數學不好,每年導致的經濟損失高達200億英鎊!2015年英國人決定在小學推廣“九九乘法表”,但因翻譯成英文后發音頗為繞口而“水土不服”。以“三七二十一”為例,中文發音有節奏且易記,而英文“three seven twentyone”就繞口繞舌難記了。不僅是英國,法國、德國等許多歐洲國家都一樣,究其原因乃是中國漢語發音和構詞具有先天優勢。且語法、發音以及早期數字表達方式不同,造成歐洲人數學思維與中國人截然不同。不過,據說英國教育部門頗有決心,表示再困難也要將其推廣,他們在《一課一練》英國版中,可能改為“12×12乘法表”,從而扭轉基礎數學計算長期不利的局面。

(源自“文史博覽”)責編:馬京京