古道保護首次立法 浙江拓展共同富裕新通道

張科

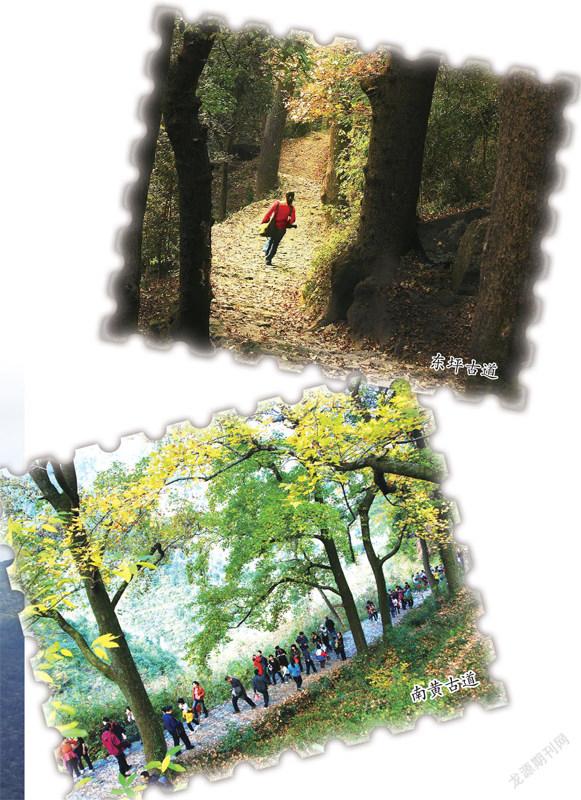

古道是重要的文化載體,也是遺存的歷史符號。如今,古道的文化、社會、生態功能日益凸顯,已經成為城鄉居民走進自然開展森林體驗活動的主要場所。

不久前,浙江省政府常務會議審議通過了《浙江省古道保護辦法》。這是全國首部古道立法。多年來,浙江省林業部門主動謀劃推進古道生態修復保護,讓古道成為林業工作的特色標識、城鄉居民的時代記憶,在促進鄉村振興、助力共同富裕、賦能山區跨越式發展中拓展了新領域、展現了新作為。

做好古道保護文章 留住綠色生態之美

古道具有生態和文化的雙重價值,既珍貴又脆弱,一經毀壞,不可再生。

據初步調查統計,浙江現存古道1200多條,總長9000多公里,其中作為文物保護的古道有53條。古道沿線自然景觀獨特,生態環境優美,歷史人文薈萃。但隨著經濟社會的快速發展,多數古道的保存狀況堪憂。

2014年,浙江省委省政府出臺的《關于加快推進林業改革發展全面實施五年綠化平原水鄉十年建成森林浙江的意見》提出,“實施森林古道示范項目”;2019年5月,浙江省委書記袁家軍作出指示,要求將森林古道納入浙江大花園建設中;2021年,浙江省委、省政府《關于建設高質量森林浙江打造林業現代化先行省的意見》提出,“開展森林古道保護行動”;2021年11月,《浙江省古道保護辦法》經浙江省政府第84次常務會議審議通過,并于12月正式發布。

浙江省林業部門在積極推進全省古道保護修復建設過程中,啟動編制了《浙江省森林古道保護與利用規劃》《浙江省古道分級保護認定辦法》和《浙江省古道保護修復導則(試行)》,為開展古道分級保護、開發利用打下了基礎。截至目前,浙江省共安排省級保護修復項目資金1億多元,完成古道修復61條,總長度超過700公里。

播下山區發展種子 結出鄉村振興之果

古道幽幽今猶在,歲月匆匆越千年。

千百年來,在浙江偏遠山區,良好的山水不僅沒有為村民帶來好的經濟效益,反而一度成為當地經濟發展的障礙。

近年來,隨著古道保護工作的有序開展,浙江積極推動各重點縣把古道沿線的古村落、古樹名木、高山濕地、古建筑等自然文化遺產串聯起來,使古道重新煥發活力。如今,古道不僅成了現代人追過往、憶鄉愁的時光通道,更是徒步愛好者尋幽探勝、訪古問今的夢幻樂園。

古道經濟給山村發展帶來了機遇,古道正逐漸成為山區農民的生財之道、幸福之道、小康之道。通過古道建設,村民們建起了森林人家,賣起了特色山貨,以嶄新的面貌融入到鄉村振興的歷史潮流。走古道、賞美景、住民宿、吃土菜、買山貨也成為了城里人的新時尚。

開辟綠色經濟通道 走出“兩山”轉化之路

一條古道連接八方客,一條古道匯聚四方財。

古道穿越了山水林田湖草等生態系統,串起森林人家、古村落、森林景點、民宿、農家樂等生產生活主體,將山區的生態優勢轉化為經濟優勢,把美麗環境轉化為老百姓口袋里的真金白銀,是“綠水青山”和“金山銀山”連通和轉化的重要橋梁。

當前,隨著浙江古道煥發新活力,古道經濟已經成為新時代森林康養和生態旅游產業的重要組成部分。十幾年來,沿著古道上山的游客增加了20多倍,古道聚集的人氣為當地村民帶來了旺盛的財氣、喜氣和福氣,并以此帶動了森林康養和生態旅游產業的迅猛發展。據統計,浙江森林康養和生態旅游產業規模已經超過2000億元,成為浙江林業第一大產業。

健全法律監督體系 夯實法制保護之基

森林古道留得住鄉愁,圓了生態小康夢。

為夯實古道的法制保護之基,《浙江省古道保護辦法》出臺并于2022年3月1日起施行,為森林古道建設提供了指引。

《辦法》以習近平生態文明思想和習近平總書記關于文物、文化工作系列重要論述精神為指導,以保護古道的歷史文化價值為目標,遵循整體保護、合理利用、屬地管理的保護原則,突出原真性、連通性的保護要求,挖掘、整理與古道有關的文化資源,努力保持古道原有風貌,讓古道在有效利用中成為城市和鄉村的特色標識、居民的時代記憶,讓城鄉居民通過走古道能“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”。

《辦法》規定,對古道進行分級保護,對破壞古道及其附屬設施和資源的行為設定罰則,對未按照古道保護要求履行職責以及保護不力導致古道保護等級被撤銷的責任人員明確處分要求,促進古道保護全面形成不敢破壞、不能破壞、不想破壞的體制機制。

《辦法》還規定,要發揮古道在詩路文化帶建設中的紐帶作用,挖掘整理與古道有關的文化資源,促進優秀傳統文化傳承,鼓勵低碳、文明、健康地利用古道,帶動文化旅游、森林康養、體育運動等產業融合發展。

作為全國首部專門保護古道的地方性法規,辦法的出臺標志著浙江省古道保護利用從此有法可依、有法可循,為全國古道保護利用工作提供了示范樣板。