髖關節置換術后患者高低沙發椅臨床應用效果

張曼茵 湯舜鑾 許燕杏

汕頭市中心醫院骨外一科,汕頭 515000

人工髖關節置換術指利用人工關節來替代病損關節以矯正關節畸形、重建髖關節功能的一種術式;目前在髖關節炎、股骨頭壞死、股骨頸骨折等骨科疾病中有重要應用[1]。全髖髖關節置換有4種危險體位:屈髖>90°、下肢內收過中線、伸髖外旋、屈髖內旋[2]。臨床發現,當患者行人工髖關節置換術后,在病情穩定的情況下應盡早采用半坐位,促進肌肉主動收縮,預防術后并發癥。但術后康復期間若護理不當,容易出現假體脫位、深靜脈血栓形成[3]、肺部感染、壓瘡等并發癥,既增加患者痛苦,又影響手術效果,降低患者生活質量。

加速康復理念是采用循證醫學證據的圍術期處理的一系列優化措施,包括優化術后鎮痛、早期離床活動及促進功能恢復;核心是盡可能減少或降低手術患者的生理及心理創傷應激,幫助患者安全、舒適地度過圍術期,加速康復[4]。筆者對100 例病情穩定的患者使用高低沙發椅早期采取半坐位,綜合分析在促進肌肉主動收縮,預防術后假體脫位、深靜脈血栓形成、肺部感染、壓瘡等并發癥的綜合效益,發現不足和存在問題并改進,更好地應用于臨床護理工作,取得較好效果,現報道如下。

對象與方法

1、一般資料

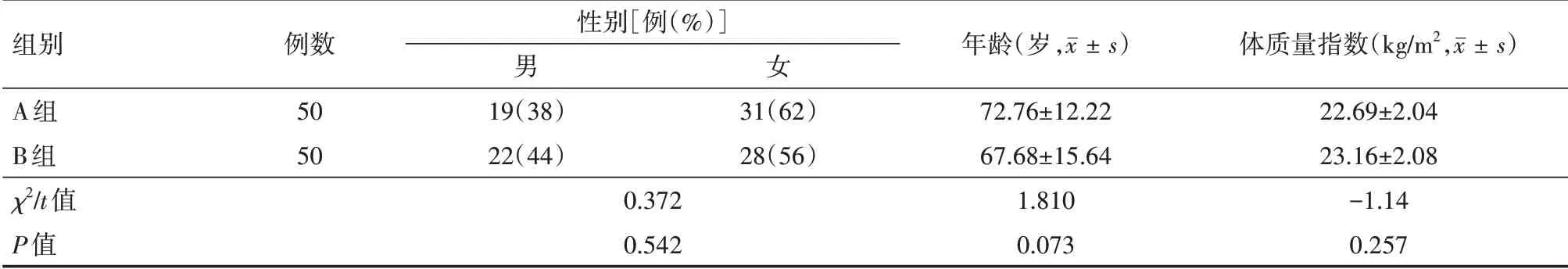

納入標準:18歲以上的髖關節置換術后患者。排除標準:⑴非髖所致的肢體功能障礙;⑵意識障礙,包括昏迷、癡呆等;⑶孕婦、哺乳期婦女和16歲以下兒童。選擇2021年1月1日至6月30日汕頭市中心醫院髖關節置換術后患者100例。經過患者及家屬同意;本研究經汕頭市中心醫院醫學倫理委員會批準。應用隨機數字表法將其分為A 組和B組,各50 例。兩組性別、年齡、體質量指數差異均無統計學意義(均P>0.05),具有可比性,見表1。

表1 兩組髖關節置換術后患者一般情況比較

2、方法

兩組均采取常規術后第1 天床上坐位法護理,包括合理的心理疏導、健康宣教、執行康復鍛煉的方式。此外,B組采用汕頭市中心醫院設計并申請專利的沙發椅輔助護理:延用普通沙發椅柔軟坐墊、靠背及兩側扶手等優點,增加一對可拆卸互換的坐墊,其中一個坐墊設計斜坡,根據患(術)肢康復需要調換坐墊,將患(術)肢放置在有斜坡的坐墊上,提高患者坐姿舒適度。

3、評價指標

收集兩組2021年1月1日至6月30日相關信息。⑴住院天數:根據病案,患者肌力達到5 級,疼痛達到VAS 評分2分以下建議出院。⑵康復進程參考《骨科康復評定與治療技術》評估患者功能恢復優良率,計算公式:優良率=優秀例數+良好例數)∕總例數×100%。①優秀:患肢關節活動范圍、肌力等均恢復正常,生活完全能自理,可恢復正常工作和負重能力;②良好:患肢關節活動范圍、肌力等明顯改善,絕大部分生活自理能力恢復,可輕度負重;③尚可:患肢關節活動范圍、肌力等有所好轉,部分生活自理能力恢復,不可負重;④較差:患肢關節活動范圍、肌力等無明顯改善,生活不能自理。⑶并發癥發生情況:術后假體脫位、壓瘡、便秘、肺部感染、泌尿系統感染、下肢靜脈血栓。⑷焦慮評價標準:應用焦慮自評量表(SAS)調查患者焦慮評分,根據全國精神科量表協作組提拱的資料:焦慮標準分(總分乘以1.25),<50 分為正常,≥50~<60 分為輕度,≥60~<70 分為中度,≥70 分為重度焦慮。⑸住院費用。⑹醫護人員滿意度:患者出院時對責任護士的工作進行感性評價,應用調查問卷:5分為完全滿意,0分為不滿意。

4、數據處理

應用SPSS 13.0 統計軟件進行統計分析,服從正態分布的計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,計數資料采用率或構成比表示,采用卡方檢驗,等級資料采用u檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

結果

1、兩組住院天數

A 組住院天數(7.8±0.84)d,B 組(6.2±0.84)d,差異有統計學意義(t=3.024,P<0.05)。

2、康復進程

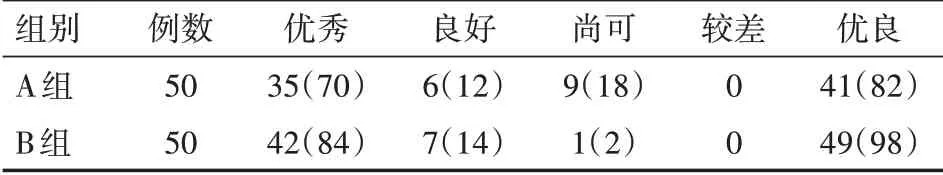

表2 顯示,B 組功能恢復優良率高于A 組,差異有統計學意義(χ2=7.111,P=0.008)。

表2 兩組髖關節置換術后患者功能恢復率比較[例(%)]

3、兩組并發癥發生情況

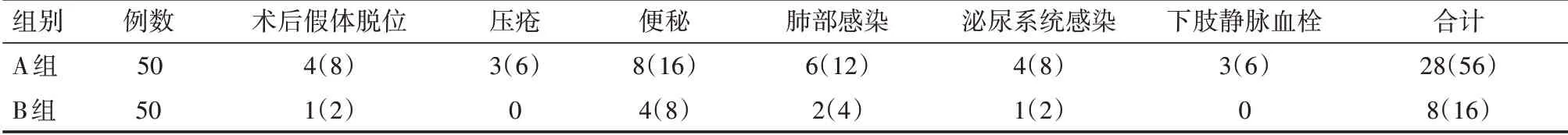

表3 顯示,A 組并發癥發生率明顯高于B 組,差異有統計學意義(χ2=17.361,P<0.001)。

表3 兩組髖關節置換術后患者并發癥發生情況比較[例(%)]

4、兩組住院費用及焦慮評分比較

表4 顯示,B 組住院費用以及焦慮評分少于A 組,差異有統計學意義(均P<0.05)。

表4 兩組髖關節置換術后患者醫療費用及焦慮評分比較[例(%)]

5、兩組對護理人員滿意度比較

表5 顯示,A 組總滿意度低于B 組,差異有統計學意義(u=2.015,P=0.044)。

表5 兩組髖關節置換術后患者對護理人員滿意度比較[例(%)]

討論

全髖髖關節置換有4種危險體位:屈髖>90°、下肢內收過中線、伸髖外旋、屈髖內旋。臨床發現,當患者行人工髖關節置換術后,在病情穩定的情況下應盡早采用半坐位,促進肌肉主動收縮,預防術后并發癥。但術后康復期間若護理不當,容易出現假體脫位、深靜脈血栓形成、肺部感染、壓瘡等并發癥,既增加患者痛苦,又影響手術效果,降低患者生活質量。

國內在護理創新的領域中雖取得一定的進展,但研究深度與國外相比仍有一定的局限性,尚沒有系統地進行新型護理創新成果與傳統護理方法的對比探究[4-5]。普遍存在“輕創新,淺探索”的問題,對護理創新成果的療效評價的進一步探究仍有待加強。汕頭市中心醫院設計并申請的一種髖關節置換患者高低沙發椅,目前仍在初期投入使用階段,該沙發椅具有科學性、先進性,其臨床療效和價值評價仍未見研究報道。

采用隨機對照試驗對該髖關節置換術后患者高低沙發椅進行臨床效果評價研究,對住院天數、康復效果、并發癥發生率、住院費用及對護理人員滿意度等進行綜合分析,了解其帶來的經濟社會效益。分析比較新型創新成果與傳統方法,發現此成果存在的問題及不足并加以改進,使其更好地服務于護理臨床工作。基于以上結果,該新型髖關節置換術后患者高低沙發椅護理模式可克服傳統方法的弊端,明顯提高臨床效果,其目的和意義如下。⑴患者層面:①降低并發癥發生風險;②提高康復效果;③減少住院費用;④降低再入院風險。⑵醫院層面:①加快病床周轉率;②提高床位使用率;③減少醫保負擔;④提高醫療資源使用率。⑶護士層面:①提高自身價值、專業價值;②提升解決問題的能力;③促進創造性思維方式;④提升團隊凝聚力。⑷可以縮短患者住院天數[6]。⑸提高患者滿意度和服務質量。患者對于醫院的要求,很難精確地將意見集中到護理人員或者醫生的身上,而是對于醫院整體治療效果和治療過程的評價。本研究可以直接給予患者更加滿意的醫療體驗和痊愈效果,使患者對于醫院的整體印象轉好,而對于護理工作的整體評價也隨之提高。⑹優質護理干預應用于護理工作中,可有效減少并發癥發生,提升護理滿意度,值得臨床推廣應用[7]。對人工髖關節置換術患者實施術后干預,可提高該類患者術后安全舒適度及護理滿意度[8]。預防髖關節置換術后內收、脫位,讓患者感到舒適,協助患者恢復下肢功能是護理工作者一直努力的目標[9]。在行髖關節置換術患者的臨床護理中,在常規護理中增加體位管理可以有效幫助患者減少假體脫位的發生,使患者在接受護理的過程中可以更好地保護手術部位,患者的髖關節可以更好地恢復,值得在臨床中應用推廣。