低濁原水導致鋁超標的水廠技術控制措施

陳 虹,張 亮,林春敬,陳海松

(深圳市深水龍崗水務集團有限公司,廣東深圳 518055)

鋁是一種人體非必須微量元素,但醫學研究表明,長期攝入過量的鋁會引發營養不良、小兒小頭畸形、發育遲緩、老年癡呆、食欲減退、血液和心腦血管疾病等[1-2]。因此,嚴格控制出廠水余鋁是保障水質安全的重要指標之一。

受環境和地理位置影響,深圳東部原水渾濁度常年較低,每年1月—3月,受冷空氣影響,城鎮供水廠原水溫度降低并處于低濁狀態,因原水缺少聚核且水溫下降,顆粒物碰撞概率降低,造成混凝效果差,絮體難以沉降,最終導致出水渾濁度、余鋁等參數偏高,影響供水安全。深圳A水廠為原特區外村級水廠,原有工藝設施較落后,經供水規劃調整為備用水廠。A水廠1993年建成投產,設計供水能力為3.0×104m3/d,采用常規水處理工藝,水廠原水取自東部本地水庫,冬季原水水溫下降、低濁現象凸顯,水廠使用固態聚合氯化鋁(PAC)作為混凝劑,混凝效果欠佳,與其他季節相比,出廠水常有渾濁度及余鋁偏高現象,尤其在每年1月左右,出廠水出現余鋁偶有超過內控標準情況。為應對這一水質風險,A水廠圍繞排泥水回用制定一系列強化混凝措施,并取得顯著成效。文章總結了該水廠多年應對冬季水溫下降后低濁原水的實踐經驗,以供同行參考。

1 原水水質

每年1月—3月,深圳東部本地水庫原水水溫下降并處于低濁狀態,原水水質如表1所示。其水質狀況良好,渾濁度、水溫較低,分別為0.92~2.51 NTU和10.9~21.1 ℃。本地原水平均渾濁度僅為1.57 NTU。低水溫、低渾濁度的原水導致常規工藝水廠混凝效果不佳,有出水渾濁度和鋁含量升高的風險。

表1 原水水質

2 出廠水余鋁偏高原因分析

原水水溫分別為17.1、17.5、18.0 ℃,渾濁度分別為1.67、1.35、1.82 NTU時,A水廠共出現3次出廠水鋁指標超過內控標準的情況。措施前鋁出水水質最大值如圖1所示,濾前水、濾后水、出廠水鋁含量分別為0.212、0.168、0.174 mg/L,出廠水鋁指標最大時超內控標準0.024 mg/L。

圖1 措施前鋁出水水質指標最大值

低水溫、低渾濁度情況下,出廠水余鋁偏高的原因主要有以下兩方面。

(1)絮凝效果差,PAC難以沉降

在原水渾濁度最低僅為0.92 NTU,溫度最低達10.9 ℃的條件下,水廠投放的混凝劑PAC難以完成電荷中和、吸附架橋等過程,成核效果差,由此在混凝沉淀過程中未能徹底反應生成絮體被濾池過濾截留,殘留的鋁離子進入清水池,造成出廠水余鋁偏高。

研究表明,原水中的鋁和投加鋁鹽混凝劑后,經常規水處理工藝“混凝-沉淀-過濾-消毒”,仍有約11%的鋁含量殘留于出廠水中,在采用鋁鹽作為混凝劑的水廠中,其出水鋁含量高于原水鋁含量的幾率為40%~50%,含量可達0.01~2.37 mg/L[3]。

(2)助凝劑成分含鋁,溶解鋁含量增加

水廠預處理過程常采用石灰作為助凝劑調節原水pH和堿度,增強混凝效果。而石灰成分中含鋁,溶于水后會增加溶解鋁的含量,有出廠水余鋁含量升高的風險。研究表明,經測定石灰成分中含有鋁的化合物,其中Al2O3成分濃度最大值為2.14%,最小值為2.05%。投加石灰后使原水呈堿性,增加了鋁的溶解度,過量的投加還會增加礬的消耗[4-6]。因此,水中溶解鋁含量與石灰投加量相關。

3 應對措施

一般情況下,改善混凝效果的措施有兩類:一是啟用高錳酸鉀預氧化,通過產生水合二氧化錳改善吸附卷掃能力;二是投加石灰,提高pH和聚核,壓縮雙電層并加速絮凝。前者因需投加高錳酸鉀,運營費用大幅度提高,后者過度投加將影響PAC絮凝效果[7-9]。結合A水廠備用水廠定位及原有工藝設施實際情況,單獨采用常規的強化混凝措施均不適配。因低濁原水應對問題的核心在于提高聚核含量,可考慮通過回收排泥水,并投加石灰以強化絮凝的方式,改善出水渾濁度及余鋁偏高問題。

3.1 回收排泥水,提高原水渾濁度

對于低水溫、低渾濁度的原水,其水中顆粒物粒徑小、多為膠體,現有工藝難以形成易沉降大粒徑絮體,通過改善沉淀池、提高原水渾濁度可達到去除污染物的效果。根據原水渾濁度和10%~15%的回流比,將濾池反沖洗水、沉淀池排泥水回流至反應池,提高原水渾濁度,使原水渾濁度由2~5 NTU提高至10 NTU左右,回流污泥作為絮凝劑參與混凝反應,增加膠體顆粒運動和相互碰撞的幾率,促進膠體凝聚成核[10]。

3.2 優化藥劑投加量,強化助凝效果

措施前,該水廠石灰投加量約為2.8 mg/L,PAC投加量約為3.2 mg/L。研究表明,石灰對膠體微粒有助凝作用且可使混凝劑處于適宜的pH[11-12]。pH過高不利于混凝反應,易造成溶解性鋁離子不能高效利用形成沉淀物,不利于濾前水余鋁控制,不適宜的pH還可能增加礬的消耗。因此,通過燒杯試驗,優化得出石灰、PAC的投加量,以確定實際生產過程中混凝劑、助凝劑的最佳投藥量,合理優化水處理效果。

最終確定石灰投加量為3.0 mg/L,PAC投加量為5.0~6.0 mg/L,此時混凝效果最好,其反應后水處理效果最佳。

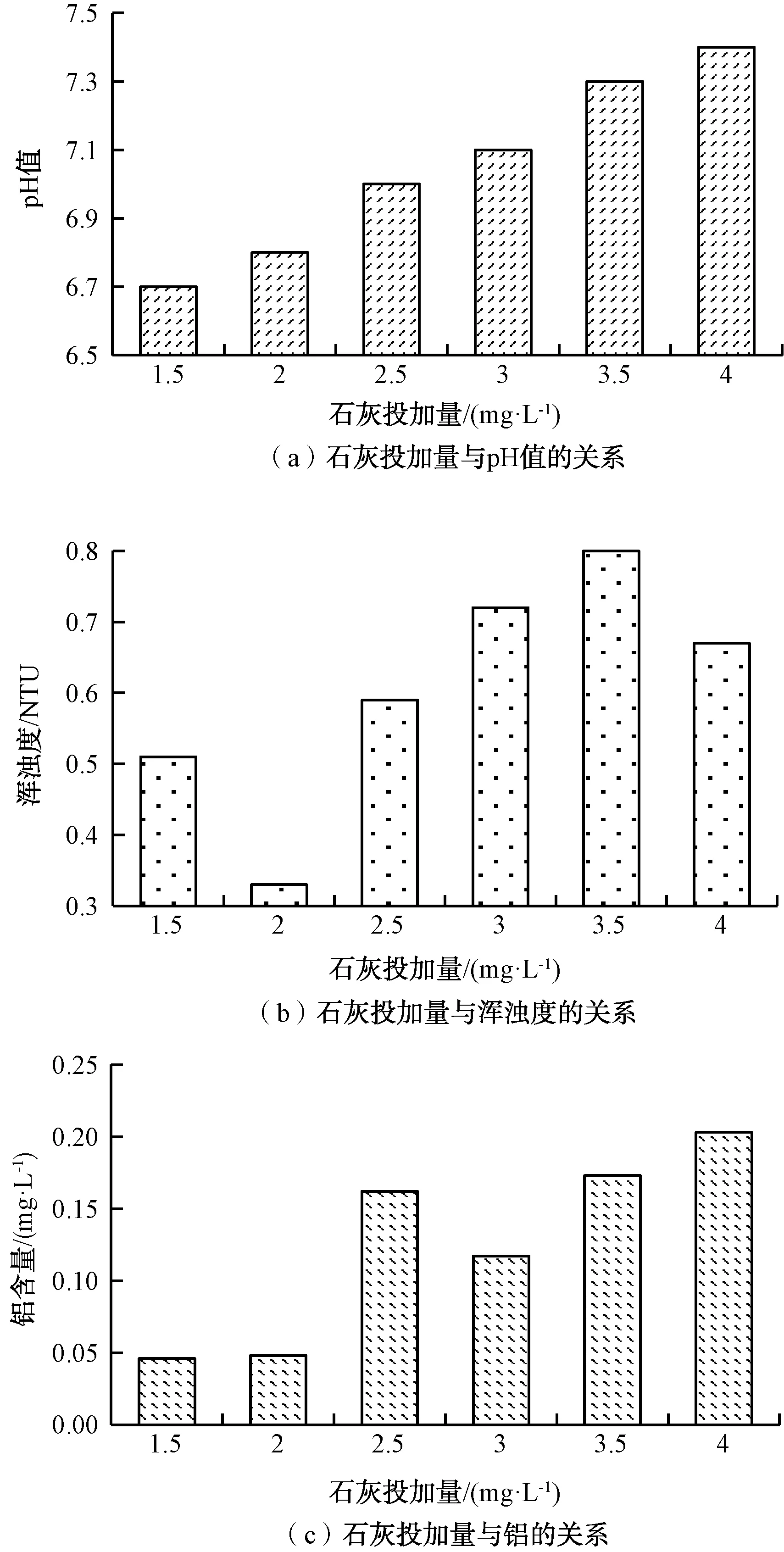

3.2.1 確定石灰投加量

石灰投加量優化試驗結果如圖2所示。由圖2(a)可知,隨著石灰投加量由1.5 mg/L提高至4.0 mg/L,出水pH值由6.7提高至7.4,反應后pH均滿足國標《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)中pH值為6.5~8.5的要求。由圖2(b)可知,當石灰投加量為2.0 mg/L時,其反應后渾濁度效果最佳,為0.33 NTU。由圖2(c)可知,當石灰投加量為1.5、2.0 mg/L時,鋁含量分別為0.046、0.048 mg/L。結果表明,當石灰投加量為2.0 mg/L時,渾濁度、余鋁值處于理想范圍,但pH偏低。因此,結合實際工藝停留時間較短、投放過程袋裝石灰耗損的情況,綜合考慮其反應后pH、渾濁度、鋁含量的值最優以及水處理效果最好,最終確定將石灰含量為3.0 mg/L作為生產性試驗的投加量。

圖2 十字交叉燒杯試驗確定石灰投加量

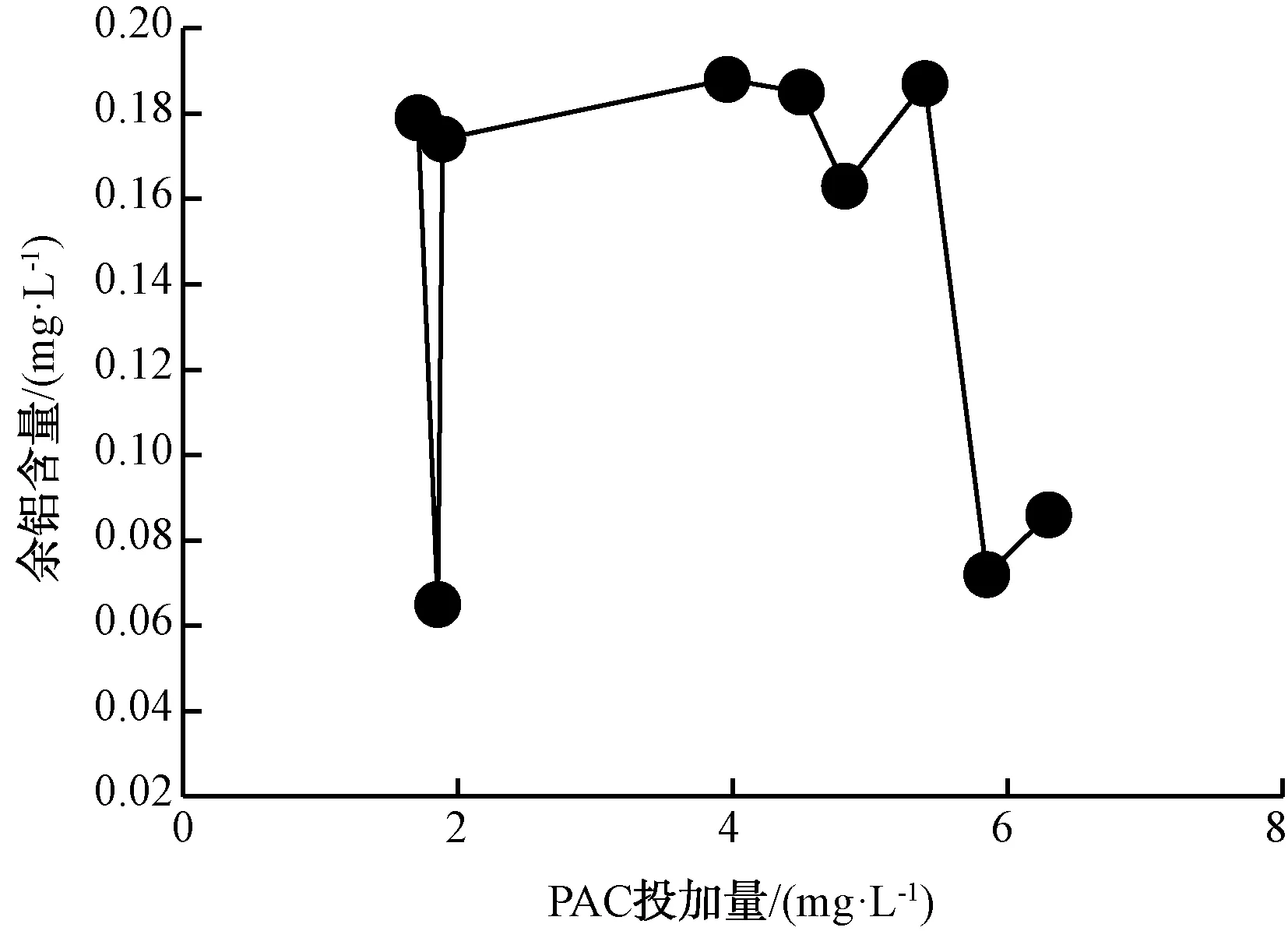

3.2.2 確定PAC投加量

確定投加3.0 mg/L石灰后,原水pH值升高至7.8,此時分別投入不同投加量的PAC,確定混凝劑投加量對出廠水鋁含量的影響,結果如圖3所示。結合實際工藝,當投加5.8 mg/L左右的PAC(Al2O3含量為28%)時最合理,此時余鋁含量為0.072 mg/L。因此,結合實際工藝情況,最終將PAC投加量控制在5.0~6.0 mg/L。

圖3 PAC投加量與鋁的關系

3.3 提高排泥頻次,保障沉淀池出水水質

為改善排泥水沉降性能,水廠將沉淀池排泥由常規24 h/次強制改為8 h/次,以避免沉淀池產生翻泥現象,使泥水更好地分離,增強沉淀效果,保障出水水質。

3.4 提高檢測頻次,反饋優化工藝參數

為應對低水溫、低渾濁度的原水帶來的水質風險,水廠制定《原水水質突變應急預案》,每年1月—3月,水廠參照燒杯試驗結果,結合實際情況將石灰投加量控制在3.0 mg/L左右,PAC投加量控制在5.0~6.0 mg/L。水質檢測人員對水廠原水、過程水、出廠水、管網水進行3次/d的余鋁檢測,對水廠其他水質指標進行2次/d的早晚監測,并對檢測結果進行對比分析,核算出平均值以便及時提供水質信息,以提供調整投藥量及應對措施的依據,保障供水水質安全。

4 實踐效果

原水溫度下降、低渾濁度期間,通過回收排泥水、提高原水渾濁度、強化助凝等一系列應對措施,出廠水余鋁及渾濁度偏高的問題得到了全面解決。

4.1 出水渾濁度

原水溫度下降、低渾濁度期間,措施前后全過程水的渾濁度對比如圖4所示。措施后,原水渾濁度升至10 NTU,除濾后水渾濁度略有上升外,濾前水、出廠水及管網末梢水渾濁度均有明顯下降。其中:出廠水渾濁度由措施前的0.28 NTU降至0.25 NTU,降低10.7%;管網末梢水渾濁度由0.89 NTU降至0.13 NTU,降低85.4%。出廠水及管網末梢水完全符合水廠內控標準和《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)限制要求。

圖4 措施前后全過程水的渾濁度對比

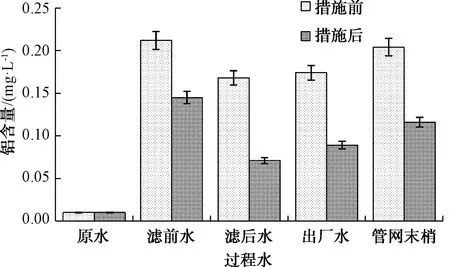

4.2 出水余鋁含量

原水溫度下降、低渾濁度期間,措施前后全過程水的余鋁含量對比如圖5所示。濾前、濾后、出廠及管網末梢水余鋁含量均大幅度降低。其中:出廠水余鋁含量由措施前的0.174 mg/L降至0.089 mg/L,降低48.9%;管網末梢水余鋁含量由0.204 mg/L降至0.116 mg/L,降低43.1%。出廠水及管網末梢水完全符合水廠內控標準和《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)限制要求,實踐證明采取的措施合理得當,可有效控制出廠水余鋁含量。

圖5 措施前后全過程水余鋁對比

4.3 其他出水指標

目前,我國并沒有回用廢水運行的規范指導,原水低水溫、低渾濁度期間,回收排泥水易引起懸浮物、重金屬和有機物含量高、生物穩定性差等風險,為考察回用排泥水是否對出水水質造成不利影響,其他原水及出廠水水質參數如表2所示。原水中CODMn、氨氮、鐵、錳和菌落總數指標均良好,最高值分別為1.42、0.07、0.16、0.07 mg/L和未檢出,出廠水均滿足《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)限制要求。該結果說明水廠采取的應對措施科學有效,可保障供水水質安全。

表2 原水及出廠水水質指標

5 總結

針對原水溫度低、渾濁度低,常規工藝條件下出現出水余鋁、渾濁度等超標現象,結合水廠實際情況,本文提出了以回收排泥水輔助投加石灰為核心的強化混凝措施,取得較為顯著的成效,得到如下結論。

(1)針對每年1月—3月本地水庫原水呈水溫低、渾濁度低的特征,混凝反應單元因缺少聚核難以絮凝,易導致出水余鋁及渾濁度等偏高的問題,利用排泥水顆粒物含量高的特點,通過燒杯試驗優化得出適度回流排泥水提高原水渾濁度至10 NTU左右,同時輔助投加石灰至3 mg/L左右,并優化PAC投加量為5.0~6.0 mg/L,可有效改善原水絮凝效果。

(2)長期運行實踐表明,原水平均渾濁度為1.57 NTU、平均溫度為18.2 ℃的情況下,基于燒杯試驗優化參數,可有效改善出廠水水質,在保證各項水質指標均滿足《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)前提下,出廠水和管網末梢鋁濃度分別降低了48.9%和43.1%;渾濁度分別降低了10.7%和85.4%。

(3)回收排泥水易引起懸浮物、重金屬和有機物含量高、生物穩定性差等風險,回用排泥水時應注意過程水的水質監測,并考察回用排泥水是否對出水水質造成不利影響。