用比類替換 跨臨創鴻溝

——書法研習中比類替換運用初探

◆李在兵(四川 瀘州)

臨帖是老生長談的話題,伴隨學書者終身。趙孟頫說“得古刻數行,終身習之,自可名家”;王羲之認為可通過“正手腳、少得形勢、微微似本、加其遒潤、兼加抽拔”這五步來掌握碑帖的規律要領。

臨帖是在研究經典中討生活、學技巧、成本領,亦即發現規律掌握技巧并轉化移植到創作中,因此對個人書法素養和書寫技能的提高意義重大。

很多學書者并無相應的能力儲備,也不明路徑方法。臨帖學習浮于表面,就一帖抄一帖,見子打子淺嘗輒止,效果定然不佳。久之失掉信心,甚者放棄學習。實則書法學習要打開思路,進行類比研究找出規律。

如對王羲之行草書的學習,即可用此法。羲之書風格多樣,古人說“善書法者各得右軍一體,若虞世南得其美韻而失其俊邁,歐陽詢得其力而失其溫秀,禇遂良得其意而失其變化……”學書者可把清剛的“平安、二謝”、雄強的“初月、姨母”、多變的“遠宦、寒切”、敦篤的“十七、淳化”、浪漫的“破羌、小園”、飛動的“蘭亭、喪亂”以及其他手札比類研究。從一點一畫起,再偏旁部首,繼之以結字,導之以取勢,輔之以字組,連之以行氣,營之以組合。環環突破,過關斬將,即可快速掌握羲之行草書的基本特點和技法。

對其家族書法的學習,是學習本人的補充和延伸。以羲之為例,就可以擴展到對王氏家族書法的學習,以羲之為點切入,擴展到家族這個面。如此開闊了視野,打開了思路,更有利于對羲之整體風格的把握掌控。在學習中關注對象須多樣豐富,不僅避免了學習的枯燥和單一,取得的收獲也會更豐碩。此可以理解為橫向同緯式學習。

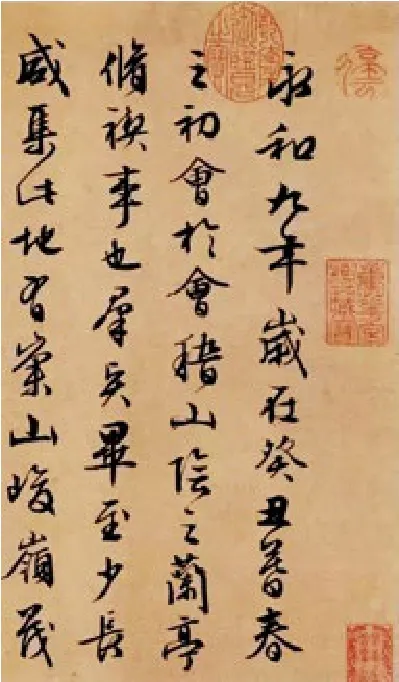

圖3

學書者可將直接取法與沿波討源相結合。如對羲之的研究中,對學王成功書家的分析,也是掌握“王法”的良途,既理清羲之的去脈,又發現共同點,總結規律。通過對后世書家成功案例的解析逐步上溯,循序漸進,實現對取法對象規律特征的掌握,逆向反撥,突破難點。這是一種縱向異經式學習。

臨帖中學到的規律不能轉換遷移到創作是個老大難,實則是規律運用不熟練、實踐少所導致。竊以為可以用替換法突破。

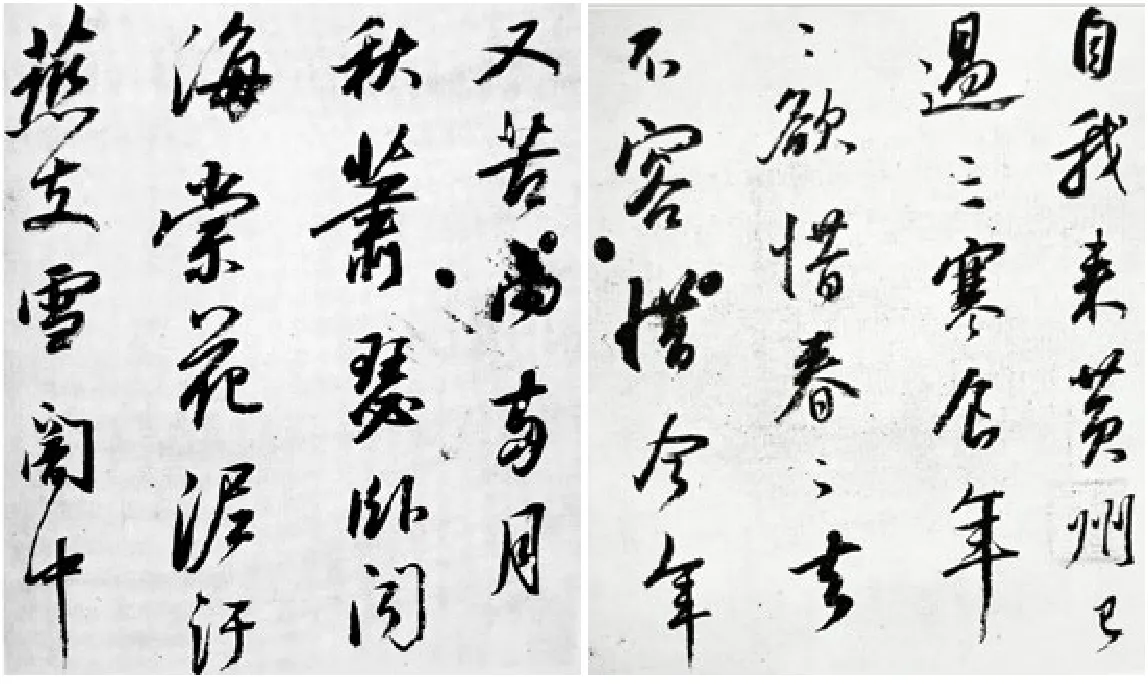

此法是把學到的規律在臨帖中大量實踐,即使用錯也在所不惜。如王羲之的行草書作品,其左右結構的字多兩邊開合大而具散淡之趣,臨習時要盡可能把字打開;又如上下結構的字多錯位而形成參差之美,臨習時即可加大錯位,八大山人臨圣教多用之(見圖1);再如獨體字重心偏低,呈“大頭”狀態,這是古人對“高古”的審美追求,臨習時亦可大量效仿;再如包圍結構之字外圈多姿而內部結實,臨習時也可著意為之。這種“合理合法不合型”的學習方法無形中使技能和規律得到轉換遷移的訓練。

圖1

運用上述方法有時會失“度”,這正如女郎妝粉,初定不勻美,隨著體會加深即會自然均致。

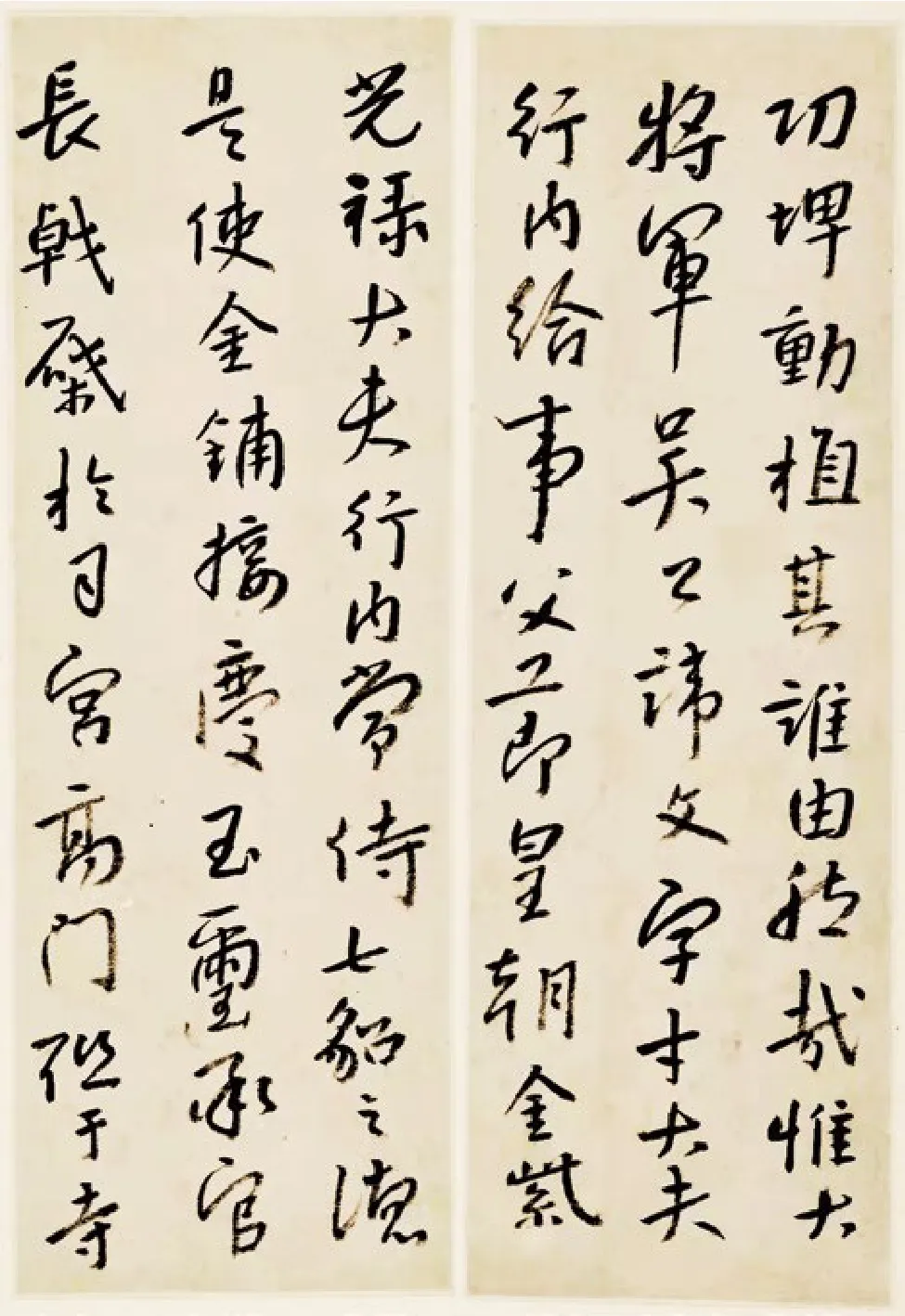

臨帖最易囿于范本轅下之駒困于一“像”字。細想若作者重書一通亦不能完全做到原模原樣,但其內在規律和精神肯定一致。這為學書者道破了玄機,即臨帖的“像”是初級要求,終極目的是規律特征的掌握運用。書史上諸多大家如文征明、董其昌等臨書不拘原帖即是明證(見圖2、3)。

圖2

替代法是運用規律的訓練方法之一。即是臨帖時多回味該帖中相同字樣,果斷替換。如臨羲之圣教序時相同字即可大量置換,與蘭亭、平安、十七帖、大觀帖中相同字也可以互易;繼而對相同點畫、部首“偷梁換柱”。如此即實踐了技能的遷移,等同于準創作。古人說 “熟讀唐詩三百首,不會作詩也會吟”,學書者“熟換王字千百遍,不像王字也是王”。

取法對象與家族、生徒書法風貌通合的也可用替換法學習。

如羲之行草與伯遠、萬歲通天帖以及王氏家族的其他行草書都有趨同性,學習時即可將“王”法套加于“伯遠”等帖的學習;反之也可用“伯遠”等規律運用于羲之蘭亭圣教的臨摹。

還可將羲之的規律去開米芾、趙孟頫、白蕉等學王大家之鎖,同樣米、趙、白的規律也可上接反撥羲之,用生徒之瓶,裝老師之酒,在舉一隅以三反中規律漸次熟悉。

如此立體學習的系統和網絡即形成,在 “燈轉盆移花動葉翻”(白蕉語)中,規律得到交融貫通,臨、創鴻溝自可輕松跨越,學習效果定然佳好。

李在兵通過比類法臨創的作品