針刺聯合阿昔洛韋治療帶狀皰疹的有效性及安全性分析

李玲玲 馬婷婷

帶狀皰疹多發于春秋兩季,任何年齡均可發病,多見于老年人,是以分布于患者周圍神經叢集性皰疹,和神經痛為特征的一種病毒性皮膚病,通常是單側的皮疹,并按節段分布,由成簇的疤痕皮疹,患者年齡越大,神經痛越嚴重,其由水痘-帶狀皰疹病毒感染所引起的,這種病毒是嗜神經的,其主要臨床表現為患者皮膚潮紅及滲出等炎性病變,及患者神經支配區皮膚劇烈疼痛,且受累神經可能出現炎性壞死,留下神經痛,給患者帶來極大的痛苦[1]。早發現、早治療是縮短病程、緩解神經痛后遺癥的關鍵,抗病毒藥物通常用于臨床治療[2]。阿昔洛韋有抗病毒作用,但單純西醫治療存在一定不足,且患者年齡較大,且常與其他基礎疾病合并,難以維持長期藥物治療[3]。近年來,以中醫理論為基礎的帶狀皰疹的治療已逐漸被人們所認識。作者采取針刺聯合阿昔洛韋對帶狀皰疹進行治療,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019年1 月~2020年6 月中國人民解放軍北部戰區空軍醫院皮膚科收治的60例帶狀皰疹患者,隨機分為試驗組和對照組,每組30例。對照組患者年齡42.4~64.4歲,平均年齡(53.8±3.81)歲。試驗組患者年齡43.5~63.9 歲,平均年齡(54.9±3.81)歲。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:皮損呈鮮紅色,水泡成群,泡壁緊張,舌質紅色,舌苔黃色,口苦,咽喉干燥,易怒,灼熱刺痛,大便干燥,尿黃納入出現前皮疹常有皮膚刺痛或燒灼感,可伴有輕度不適和發熱,臨床表現為出血性或壞疽性損害的患者,疼痛明顯,嚴重者疼痛難忍,甚至有后遺癥神經痛;年齡30~69 歲,病程5 d 以內的患者;未接受抗病毒鎮痛治療的患者;知情同意,愿意積極配合治療的患者。排除標準:不符合帶狀皰疹診斷標準,或有特殊帶狀皰疹的患者;有嚴重肝腎疾病或惡性腫瘤者,或處于孕期、哺乳期及月經期的婦女;未能按時復診,或者在復診前1個月內接受免疫調節劑或糖皮質激素治療的患者。

1.3 方法 對照組患者給予阿昔洛韋(石家莊以嶺藥業股份有限公司,國藥準字H20054050)治療,2 片/次,3 次/d,持續治療15 d。試驗組在對照組的基礎上使用針刺治療。針刺穴位選擇:選取病變周圍阿是穴,以及病變相應節段的華佗夾脊穴,選擇穴位3~6個,同時選擇太溪穴(雙側)、三陰交(雙側)、足三里(雙側)。操作方法,患者取側臥位,充分暴露皮損部位,常規消毒,夾脊穴選擇1 寸針,直刺,阿是穴取皮損處,1.5 寸針,進行圍刺,傾斜15°角進針,取瀉法。太溪穴(雙側)、三陰交(雙側)、足三里(雙側)1.5 寸針直刺,采取平補法。持續治療15 d。

1.4 觀察指標及判定標準 比較兩組患者治療后癥狀改善情況、患者滿意度、臨床療效、疼痛情況。①治療過程中觀察患者癥狀改善時間,主要包括無新水泡出現、結癡、止痛、痊愈,其中無新水泡出現為原水泡開始干化;結癡為水泡干化;止痛為疼痛消失。②采用本院自制滿意度評估量表評定患者滿意度,分為非常滿意、滿意、不滿意。滿意度=(非常滿意+滿意)/總例數×100%。③患者治療前后的疼痛情況,采用視覺模擬評分法(VAS)進行評估,0分為無痛;1~3分為輕度疼痛,不影響工作及生活;4~6分為中度疼痛,影響工作,不影響生活;7~10分為重度疼痛,疼痛劇烈,影響工作及生活。隨訪1個月,觀察有無遺留神經痛,遺留神經痛評分越低,則患者疼痛程度越輕。④療效判定標準:痊愈為患者皮損消失;顯效為患者癥狀體征明顯改善,皮損消失>80%,疼痛明顯減輕;有效為患者癥狀體征改善,皮損消失60%~80%,疼痛減輕;無效為癥狀體征無明顯改善,皮損消失<60.0%。總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療后癥狀改善情況比較 試驗組患者治療后無新水泡出現、結痂、止痛、痊愈時間均短于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療后癥狀改善情況比較(,d)

表1 兩組患者治療后癥狀改善情況比較(,d)

注:與對照組比較,aP<0.05

2.2 兩組患者滿意度比較 試驗組患者治療后滿意度高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者滿意度比較[n(%)]

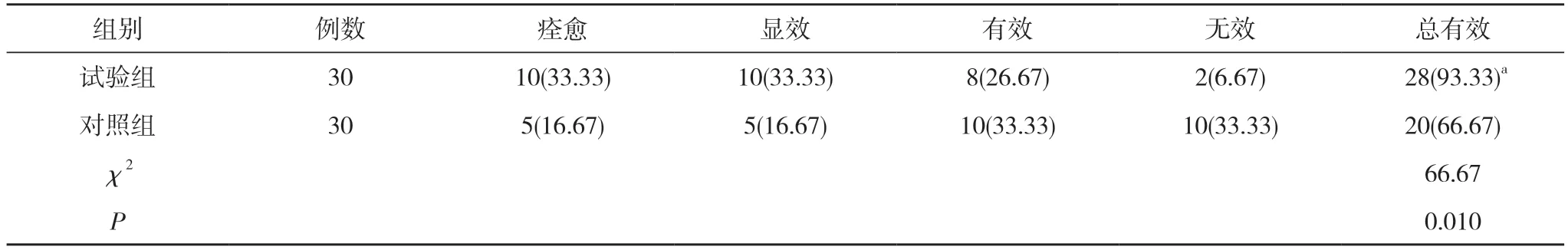

2.3 兩組臨床療效比較 試驗組治療總有效率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組臨床療效比較[n(%)]

2.4 兩組患者疼痛情況比較 試驗組患者治療后疼痛評分、遺留神經痛評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者疼痛情況比較(,分)

表4 兩組患者疼痛情況比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

帶狀皰疹為皮膚科高發疾病,主要是由病毒入侵機體導致急性皮膚炎癥感染,該病主要的臨床特點為發病突然,表現為胸部、腹部、腰部水皰、丘疹,嚴重者形成片狀或者塊狀皰疹,神經疼痛癥狀嚴重,給患者帶來痛苦,并且嚴重影響患者的生活質量。因此對于帶狀皰疹患者要給予積極的治療[4]。目前臨床上對帶狀皰疹的發病機制研究尚不清楚,多數認為與免疫功能有關,主要為感染病毒而發病,因此臨床上采取抗病毒治療,阿昔洛韋為常見的抗病毒藥物,給藥后可被病毒胸苷激酶、細胞激酶予以磷酸化處理,轉換為磷酸化鹽,阻斷病毒的合成和復制,達到良好的抗病毒效果[5]。并且臨床上建議在皮損出現后馬上使用抗病毒治療,從而使抗病毒藥物發揮最佳療效[6]。主要的作用機制為通過抑制病毒的復制來減少對神經功能的損傷,從而緩解神經痛,讓皮損愈合。但是臨床研究發現,單純的使用抗病毒藥物治療效果不佳,需要聯合針刺治療。在祖國醫學中,帶狀皰疹被稱為“蛇串瘡”“纏腰火丹”,主要的發病機制為肝氣郁結,濕熱之毒閉阻經絡,使得氣機不暢,瘀血在體內停留所致[7]。針刺治療已經有了非常多臨床實踐基礎,本文采取夾脊穴聯合阿是穴的針刺治療。阿是穴主要針對疾病痛處急性施針,鎮痛效果比較明顯,為傳統的鎮痛穴位,夾脊穴其鎮痛效果也同樣明顯,兩種取穴方式近年來廣泛的應用在疼痛的治療中。夾脊穴與督脈和膀胱經在背部的第一側線距離較近,督脈為“陽脈之海”,主管一身的陽氣,足太陽為一身之巨陽,夾脊穴在二者中間,位于機體陽其最旺盛之地,因此針刺夾脊穴可以起到督脈陽氣、調節諸經氣血的作用[8]。督脈和膀胱經在循行上入絡腦,與脊髓和腦關系密切,分布于膀胱經第一側線的背俞穴內輸于臟腑,因此夾脊穴可以通過調節神明和調節臟腑從而起到止痛作用[9]。而在臨床上,夾脊穴的鎮痛作用也得到了大量的試驗證實。同時筆者又采取辯證取穴的方式,足三里為足陽明胃經穴位,是常見的保健穴,脾與胃互為表里,針刺足三里可以起到調節脾胃的作用,脾胃為后天之本,氣血生活之源,中醫認為正氣存內,邪不可干,可從根本上解決疾病問題,三陰交為足三陰經交匯的穴位,具有調節陰經的作用,帶狀皰疹為火熱之毒盛,因此針刺三陰交可以起到滋陰從而瀉火解毒的作用;太溪穴為腎經原穴,針刺該穴位可以調動腎水,起到降肝火的作用[10]。以上穴位同用,起到清熱解毒、止痛之功。此外,現代研究表明,針刺可以抑制痛覺信號的傳遞,止痛效果明顯。從本試驗可以看出,試驗組患者治療后無新水泡出現、結痂、止痛、痊愈改善時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者治療后滿意度高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。試驗組治療總有效率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者治療后疼痛評分、遺留神經痛評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,針刺聯合阿昔洛韋對帶狀皰疹的臨床效果顯著,對患者有良好的有效性,值得臨床推廣。