小街區、密路網模式下道路交通規劃設計研究

高玉芳

摘要 近年來,小街區、密路網規劃理念成為熱點,該理念在國內外城市中心區建設中得以廣泛應用。相較于傳統的規劃模式,該模式在路網規劃和道路交通設計方面采用不同的規劃手段,聚集城市人氣。文章以固安產業新城為例,對小街區、密路網模式下的道路交通進行全面規劃設計。從切實可行的角度入手,總結小街密路規劃設計要點,對新城核心區交通規劃設計中存在的一些問題,提出切實可行的規劃思路,實現新城的可持續發展。

關鍵詞 小街區;密路網;規劃理念;道路交通;規劃設計

中圖分類號 U412 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)07-0059-03

0 引言

我國現行的城市道路大多采用傳統的“疏路網、寬馬路、大街區”模式,該模式造成機動車主要集中在城市主干路,造成交通擁堵。小街密路理念源于新城市主義理論,新城市主義作為一種再造城市社區活力的設計理論和社會思潮,于20世紀90年代末在美國興起,21世紀初引入我國[1]。小街密路理念是實現城市可持續發展的可行模式,該理念在西方城市建設中取得大范圍成功。2016年,中共中央國務院《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》中,提出要優化街區路網格局,樹立“窄馬路,密路網”的城市道路布局理念[2]。在上述背景下,小街區、密路網越來越受到高度重視。國內開始探索小街密路規劃理念在道路交通規劃方面的應用與實踐,以達到優化城市交通、擴大道路容量、增強街道活力的目的。

1 小街區、密路網理念解讀

1.1 小街密路特點

小街區:道路間距小,一般小于200 m,路網比較均勻,寬度窄,道路坡度不明顯,塊體尺寸小,地塊面積平均0.02 km2左右[3]。

密路網:外圍由干路圍合,內部以支路的路網結構,路網密度較大,內部支路平均紅線寬度限制在20 m以內。

1.2 小街密路模式優勢

踐行小街密路,既能響應中央城市工作會議精神,增加產業新城影響力,又能聚集產業新城人氣,提高土地利用效率。

(1)提高路網通行效率:街區小,路網密集,交通出行量均勻分布于所有道路上,有效避免了“大街區、疏路網”模式下,交通流量集中于主、次干道上的現象,提高整體交通運行效率。

(2)提升慢行環境:小尺度交叉口減少行人過街距離;小街區減少步行繞行距離,提高慢行交通出行率;密路網提升公交通達深度,提高公交線網的通達性和覆蓋率[4]。

(3)聚集城市人氣:步行友善的“窄馬路”,增加沿街立面,增強街道活力;鼓勵城市居民沿街步行,聚集新城人氣。

1.3 小街密路模式劣勢

1.3.1 交叉口交通組織問題

窄馬路模式下,道路間距變小,交叉口距離較近,導致信號燈過于集中,在一定程度上會降低車輛行駛速度,影響交通通行效率[5]。

1.3.2 地塊開口問題

密路網條件下,道路兩側地塊開口頻繁,出入口分布較為密集,給交通組織帶來一定困難。

1.3.3 公交港灣站和臨時停車設置問題

“窄馬路、密路網”模式下,道路紅線較窄,公交港灣站如果對向同時設置,兩個站臺重合,公交停車對道路影響較大。小汽車臨時停靠占用道路,易發擁堵。

2 規劃設計要點

2.1 規劃要點

“窄馬路、密路網”規劃時,應與土地利用相協同,與公共交通優先相適應,與交通組織高效相結合,保證規劃理念兼具可實施性與前瞻性。在此基礎上,產業新城在規劃過程中需注意要點如下:

(1)街區采用小尺度,提高規劃路網密度。核心區道路網密度≥11 km/km2,支路網密度≥5.0 km/km2,平均地塊面積<0.02 km2。

(2)統籌道路紅線與退線空間,壓縮無效道路空間。新城核心區內大部分為支路,街道性質為交通性、公共性為主。推薦道路紅線,交通性支路為16~20 m、公共性支路20 m,鼓勵結合交通組織,將街巷10~12 m應用于公共性街道。

(3)鼓勵采用單向交通組織,提升路網整體運行效率。城市干路積極采用單向二分路形式,支路根據需要,靈活設置單行道。

(4)構建綠色通道網絡,營造人性化出行環境。核心區步行和自行車專用道路網密度應達到1.5~2.0 km/km2,

除快速路外,其他道路均應設置步行道和自行車道,提供良好的慢行通行空間。

2.2 設計要點

設計過程中的要點如下:

(1)遵循用地集約性原則,對路口紅線進行小切角處理,切角半徑以5~10 m為宜,形成城市緊湊空間。

(2)在滿足各類車輛轉彎需求的基礎上,路口設置小轉彎半徑,其路緣石半徑以5~10 m為宜,營造人性化的過街環境。

(3)控制干路展寬尺度,雙行道干路路口最多展寬1條車道,且4車道以上的道路,應在路中設置寬度不小于1.5 m的安全島,以保障行人過街安全。

(4)支路結合路側停車對交叉口進行收窄處理,以增加行人集散空間。原則上支路設單側停車,為居民提供必要的停車服務,滿足短時停車需求。

(5)打造更具吸引力的街道空間。在以上道路精細化設計的基礎上,還應統領街闊比,提高貼線率,其生活性街道貼線率不小于80%,公共性街道不小于60%,同時提高公共性街道臨街界面可視性,打造獨具魅力的街道,吸引人走上街道,在開放街道內交流、活動。

3 新城核心區密路網規劃設計方案

3.1 項目概述

固安地處京雄廊道中段,京津雄中心黃金位置,在京津冀協同創新背景下,須謀求從產業新城到創新城市的轉變。固安產業新城核心區在交通系統規劃和建設中,響應國家政策,積極采用小街區、密路網的城市道路布局理念,以期提高路網通行效率,提升慢行環境,打造高水平的新城核心區。

3.2 道路橫斷面設計

根據固安縣產業新城核心區控制性詳細規劃,其支路紅線根據街道功能及特點,設置有15 m、18 m和20 m三種紅線寬度,其道路橫斷面設計3種方案,具體為:

3.2.1 15 m寬機非共板的雙向2車道

道路紅線寬15 m,雙向2車道,規劃設置4.5 m寬的機非混行道,沿街功能為生活性,步行空間統籌建筑退線解決,適用于交通流量適中的生活性支路。具體斷面如圖1所示。

3.2.2 18 m寬機非混行的雙向2車道

道路紅線寬18 m,雙向2車道,規劃設置4.5 m寬的機非混行道,同時設置單側路側停車。適用于部分沿街界面為商業、臨時停車需求較高的公共性、生活性支路。具體斷面如圖2所示。

3.2.3 20 m寬慢行共板的雙向2車道

道路紅線寬20 m,雙向2車道,兩側各有2.5 m的建筑推線,機動車道和慢行道通過路側綠化帶分隔,適用于人流量較大的生活性支路,保證慢行品質。具體斷面如圖3所示。

3.3 交通組織方案

3.3.1 交叉口交通組織

小街區模式下,支路與干路形成密集的平面交叉口,須處理好支路與干路交叉口的交通組織問題。

小街區內部交叉口實行全轉向,以提高路網通行效率;全轉向交叉口按需設置信號燈。外部干路與干路交叉路口全轉向,設有信號控制燈;內部支路與外部干路相交路口,采取右進右出的交通組織方式;內部支路全轉向,不設置信號控制燈。

3.3.2 出入口和公交站點設置

梳理交通動線,與街道設計協同,地塊開口優先設置于交通性支路,避免設置于公共性街道;

地塊開口和公交站點優先設置于地塊長邊上,滿足規范有關地塊開口與上下游交叉口的距離要求;地塊短邊布置公共性臨街界面,建議在道路兩側錯位布置出租車/小汽車上落客或臨時停車位,提供上落客及臨時停車。

3.3.3 交叉口渠化設計

結合道路交通流量增長情況,考慮交叉口渠化設計優化,增加進口道和出口道,提高交叉口通行能力。

進口道:信號控制的主、次干路及交通性支路交叉口建議增加車道數量,并根據預測轉向交通量分配各進口道方向;

出口道:與主干路及部分次干路相交道路進口道,有連續右轉車流時,出口道建議展寬1條車道;

為避免右轉車流對主路車流造成影響,部分路段設置加減速車道。

3.3.4 路側停車設置建議

核心區支路停車泊位起訖點距離人行橫道線不低于15 m,距離沿線地塊機動車開口處不小于10 m[5]。規劃結合紅線寬度20 m的街道設置間斷式路側停車,以方便兩側行人過街。

3.4 交通穩靜化設計

交通穩靜化即通過物理措施降低機動車速度,為步行者、自行車使用者和社區居民營造安全和愉悅的道路環境,穩靜化措施通常在產業新城核心區、居住區使用。

小街密路模式下,建議采取穩靜化措施包括:減小交叉口緣石半徑、特殊鋪裝、結合路側停車的交叉口收窄等。

3.4.1 減小交叉口緣石半徑

大交叉口轉角路緣石彎半徑的設定,是依據機動車通行需求設定,而小街密路實行轉彎半徑主要從行人角度考慮,車速減慢轉彎半徑相應降低。建議支路與次干路、支路與支路之間的路口采用小半徑緣石半徑,可以緩和車輛轉彎速度,保障行人過街安全,縮短行人過街時間,提升步行連續性。經過車輛轉彎軌跡校核,核心區交叉口轉彎半徑設置為8~10 m即可滿足要求,部分設置路內停車的道路相對較寬,相交的路口可采用5 m半徑。對于公交車、貨車及消防車等大型車輛,在小街密路內遇到小轉彎半徑,減速借道通行亦可實現轉彎。

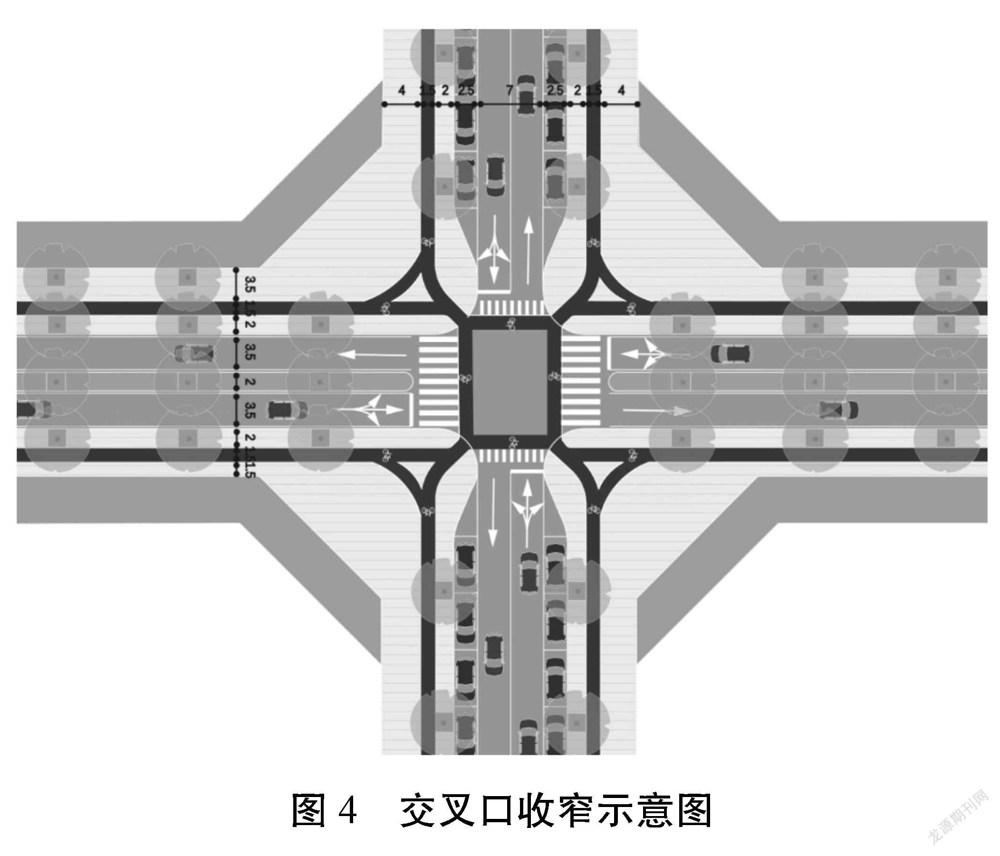

3.4.2 交叉口收窄

交叉口收窄,顧名思義,即縮小道路交叉口處寬度,拓寬交叉口人行步道,以達到較小人行橫道寬度的目的,是交通穩靜化中普遍采用的技術措施之一。

交叉口收窄能有效降低車速,同時減少行人過街距離,提高行人視野范圍,更安全,更人性化。

規劃在新城核心區結合路側停車設置交叉口收窄,縮短行人過街距離(如圖4)。

3.4.3 特殊鋪裝

路段特殊鋪裝,打造共享街道。共享街道與商業綜合體地塊相接的T字路口采用特殊鋪裝,可以提高辨識度,美化路面,實現步行的連續,提高過街舒適性。同時警示車輛降低車速,為行人營造安全的過街環境。一般可選用石材或彩色瀝青等材質鋪裝。

4 結語

小街區、密路網模式不僅可以提高城市交通的運行能力,還可以優化道路、增加城市活力,但是該模式在交通組織規劃實踐中仍有一定的不適應性。該文通過對小街密路規劃理念的解讀,總結規劃設計要點,以固安產業新城核心區為例,從道路橫斷面設計、交通組織方案及交通穩靜化設計,闡述小街區、密路網規劃理念在新城核心區的具體應用。在以后的工作中,小街密路應與管控規劃相協同,通過精細化交通設計,創造尺度宜人的街道空間,聚集新城人氣。

參考文獻

[1]程宇光, 陳媛媛. 新都市主義落地中國之探索——以“小街廓、密路網”在于家堡金融區的實施為例[C]. 青島:中國城市規劃學會, 2013: 1-10.

[2]中共中央國務院關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見[EB/OL]. 2016-02-06.

[3]董斌杰. 新城核心區實施“窄馬路、密路網”的實踐探討[C]. 成都: 中國城市規劃年會, 2019: 1442-1450.

[4]孫曉莉, 於昊. 小街區路網系統[J]. 江蘇建設, 2016(3): 98-105.

[5]施泉. “小街區、密路網”模式下的道路交通規劃設計探索——以南京江北新區[J]. 城市道橋與防洪, 2020(6): 5-8.