不同射血分數慢性心衰患者營養不良風險調查及影響因素分析

郭佳玉,肖露微,冷娟娟,李健芝

(南華大學護理學院,湖南 衡陽 421001)

慢性心力衰竭(chronic heart failure,CHF),簡稱慢 性心衰,是各種心血管疾病的最終轉歸和主要死亡原因[1]。CHF患者預后往往不容樂觀,其5年生存率與惡性腫瘤相當。近年來,我國CHF發病率逐年上升,CHF已成為迫切需要解決的醫療及社會經濟負擔問題[2-3]。有研究表明,營養狀況與CHF 的預后密切相關[4],且營養不良可導致CHF 患者的死亡率大大增加[5]。心衰患者以老年群體居多。有研究表明,我國社區老年人的營養狀況不容樂觀,營養不良的發生率高達34.48%[6]。盡早對CHF 患者進行營養評價,確定相關營養問題并及時采取措施改善患者營養狀態,是防止疾病惡化及改善不良臨床結局的關鍵環節。《中國心力衰竭診斷和治療指南2018》[1]將心力衰竭分為3 類:即射血分數降低(EF<40%)的心力衰竭(heart failure with reduced ejection fraction,HFrEF)、射血分數中間值(40%≤EF<50%)的心力衰竭(heart failure with mid-range ejection fraction,HFmrEF)和射血分數保留(EF≥50%)的心力衰竭(heart failure with preserved ejection fraction,HFpEF)。研究表明,不同射血分數類型心力衰竭的發病原因及臨床特征有所區別,患者的軀體狀況和診治方式也各不相同。因此,深入探究不同射血分數類型CHF的臨床特征對制訂有效的治療及護理措施具有重要意義[7]。本研究旨在探究不同射血分數類型CHF 患者存在營養不良風險的現狀及影響因素,為改善患者營養狀況、延緩疾病進展提供參考。

1 對象與方法

1.1 對象采取便利抽樣法,選取2020年8-12月收治于衡陽市某三級甲等醫院心內科的CHF 住院患者作為研究對象。納入標準:①依照《中國心力衰竭診斷和治療指南2018》[1]中相關標準確診為CHF者;②病情許可,意識清楚,無認知障礙,能正確表達自己的意愿;③對此次研究知情同意。排除標準:①有嚴重的其他系統合并癥或并發癥者;②1 個月內發生過急性心肌梗死者。

1.2 方法

1.2.1 調查工具

1.2.1.1 一般資料問卷由研究者根據研究目的自行設計,包括兩部分內容。①人口學特征資料:包括年齡、性別、婚姻狀況、文化程度、醫療保險、月收入、住院天數、心血管系統疾病病史等。②測量及檢驗指標:包括身高、體質量、血紅蛋白、淋巴細胞數值、血清總蛋白、血清白蛋白、血脂、NT-proBNP、射血分數等。

1.2.1.2 營養風險篩查量表采用歐洲腸外腸內營養學會(European Society for Parenteral and Enteral Nutrition,ESPEN)于2002年發布的營養風險篩查量表(Nutrition Risk Screening,NRS-2002)。ESPEN 推薦將該量表作為住院患者營養不良風險篩查工具。NRS-2002得分為3 個部分的評分總和,即疾病嚴重程度評分(1~3分)+營養狀態降低評分(1~3分)+年齡評分(0~1分)。量表總分0~7分,≥3分認為存在營養不良風險,需行進一步的營養評定;評分<3 分認為暫無營養不良風險,需每周復評1次,判斷其是否存在營養風險。

1.2.2 資料收集方法研究經醫院倫理委員會批準。在征得患者同意后,研究人員于患者入院當日詢問其病史及相關一般資料,為其測量身高、體質量,并指導其填寫NRS-2002。入院次日,測定患者空腹血糖、血常規、肝功能、血脂,并進行心臟超聲檢查等。共發放問卷340 份,回收有效問卷329 份,有效回收率為96.8%。

1.2.3 統計學方法采用SPSS 26.0 軟件進行統計分析。符合正態分布的計量資料采用均數±標準差進行統計描述,組間比較采用t檢驗或方差分析;不符合正態分布的計量資料采用中位數和四分位數[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗;計數資料采用頻數、構成比描述,組間比較采用卡方檢驗;影響因素分析采用logistic 回歸分析;以P<0.05 視為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 研究對象一般資料本研究調查的329 例CHF患者年齡29~88 歲,平均年齡(64.68±11.26)歲。其中,男性221 例(占67.2%),女性108 例(占32.8%);婚姻狀況以已婚為主,占80.55%;文化程度以小學及以下和初中為主,占比分別為42.55%和41.64%;平均住院時間為8.0(6.0,11.0)d;醫保結算方式以新農村合作醫療保險為主,占50.0%;月收入<3 000 元者占55.75%;多數患者合并有一種或多種疾病。

2.2 不同類型CHF 患者營養不良篩查情況將329例患者根據心臟射血分數值進行分類,同時按NRS-2002 評分結果進行分組。NRS-2002 評分≥3 分為“存在營養不良風險組”,共155 例,占47.11%;NRS-2002評分<3 分為“不存在營養不良風險組”,共174 例,占52.89%。HFrEF、HFmrEF 及HFpEF3 組患者中存在營養不良風險患者的比例分別為57.71%、37.50%和32.93%,3 組患者的營養不良風險發生率比較,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。進一步兩兩比較結果顯示,HFrEF 組患者中存在營養不良風險的比例高于HFpEF 組(χ2=17.187,P<0.001)和HFmrEF 組(χ2=8.349,P=0.004);而HFmrEF 組與HFpEF 組患者的營養不良風險比較,差異無統計學意義(χ2=0.352,P=0.553)。

表1 不同射血分數CHF患者營養篩查得分比較(N=329)

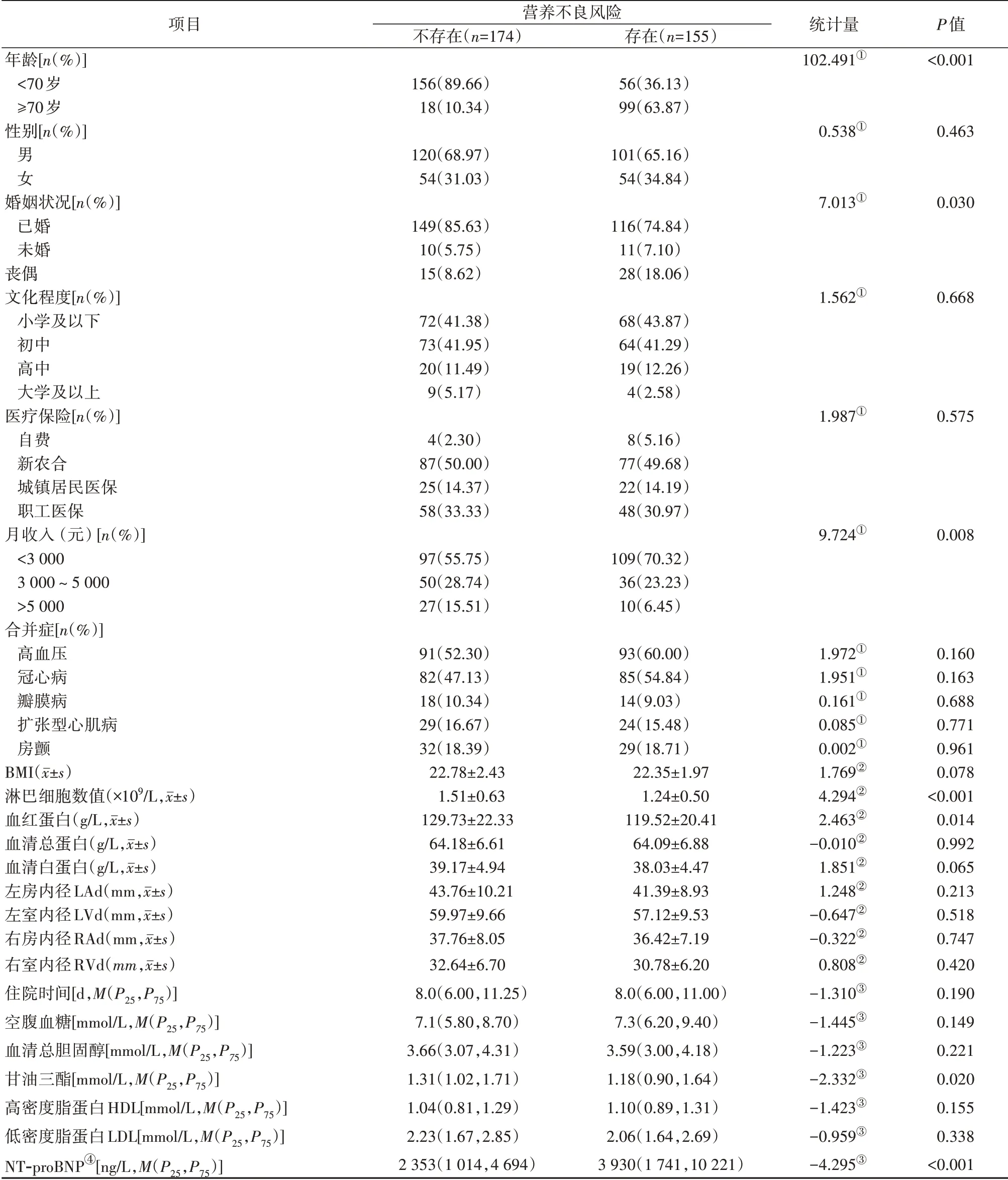

2.3 CHF 患者營養狀況得分的單因素分析根據NRS-2002 營養篩查得分情況,根據患者是否存在營養不良風險將其分為兩組,比較不同特征患者營養狀況得分是否存在差異。結果顯示,不同年齡、不同婚姻狀況、不同月收入患者的營養不良風險存在差異(P<0.05);且是否存在營養不良風險兩組患者的淋巴細胞、血紅蛋白、甘油三酯、NT-proBNP 檢測值比較,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 CHF患者營養狀況得分的單因素分析 (N=329)

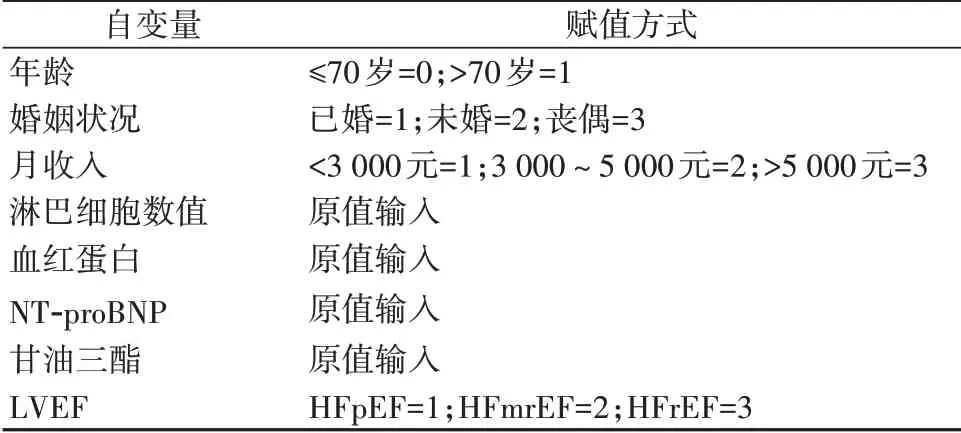

2.4 CHF 患者營養不良風險影響因素的回歸分析以是否存在營養不良風險作為因變量,以射血分數分類及單因素分析結果中有統計學意義的變量作為自變量,進行logistic 回歸分析。自變量賦值表詳見表3。結果顯示,年齡≥70 歲、淋巴細胞數值、NT-proBNP、射血分數均是CHF 患者營養狀況的獨立影響因素(P<0.05)。且年齡≥70 歲CHF 患者的營養不良風險是年齡<70 歲患者的20.407 倍(P<0.001);患者的NT-proBNP 值越高,營養不良的風險也越高(P=0.011);HFrEF型患者營養不良的風險是HFpEF 型患者的4.801 倍(P<0.001)。淋巴細胞數值是CHF 患者營養狀況的保護性因素(P<0.05),即CHF 患者淋巴細胞數值越高,營養不良的風險越低。詳見表4。

表3 自變量賦值表

表4 CHF患者營養不良風險影響因素的回歸分析

3 討論

3.1 CHF患者營養不良風險情況3.1.1 CHF 患者存在較高的營養不良風險CHF 患者的營養狀況與其預后密切相關。有研究表明,營養不良是CHF 患者不良臨床結局的獨立預測因子[8]。Sze等[9]對1 058 例老年CHF 患者的調查結果顯示,有14%的患者存在營養不良風險。李雯曦等[5]對老年住院CHF 患者的調查顯示,存在營養不良風險者高達45.2%。此次研究結果顯示,329 例住院的CHF 患者中,有47.11%存在營養不良風險,與以往研究結果類似。可見,CHF 患者整體存在較高的營養不良風險。臨床醫護人員有必要針對重點人群開展全面的營養風險篩查,并進行有針對性的營養干預。

3.1.2 HFrEF 型CHF 患者存在更高的營養不良風險李雯曦等[5]的研究顯示,在100例存在營養不良風險的CHF 患者中有57%為HFrEF 型;且HFrEF 型患者較HFmrEF 型和HFpEF 型存在更高的營養不良風險。表1 顯示,57.71%的HFrEF 患者存在營養不良風險。進一步兩兩比較結果顯示,射血分數<40%是CHF 患者營養不良風險的影響因素。究其原因,射血分數降低的CHF 患者,其體循環存在淤血,可導致胃腸道水腫及厭食等消化道癥狀,進而影響進食及營養物質吸收。這也提示臨床護理工作者,應加強對射血分數降低型CHF 患者的營養風險篩查,盡早發現患者的營養問題并進行干預,以延緩疾病進展,改善患者臨床結局。

3.2 CHF患者營養不良風險的影響因素分析

3.2.1 年齡江恒等[10]的研究表明,年齡和營養狀況是CHF 患者發生衰弱的重要影響因素,而衰弱與營養不良往往可形成惡性循環。表4 顯示,年齡≥70 歲是CHF 患者營養不良風險的重要影響因素,且年齡≥70歲患者的營養不良風險是年齡<70 歲患者的20.407倍。這可能與高齡患者機體功能退化、心臟儲備功能差、胃腸道吸收功能減弱等有關。故針對高齡CHF 患者,尤其要注意進行營養篩查,以盡早明確患者是否存在營養問題并及時干預。

3.2.2 NT-proBNP 值有研究表明,NT-proBNP 是CHF 的診斷指標之一,也是預測疾病預后的重要指標[11]。表2顯示,存在營養不良風險組CHF患者的NTproBNP 值明顯高于不存在營養不良風險組,與李偉等[12]的研究結果一致。由此可見,NT-proBNP 升高對預測CHF患者的營養不良風險有一定參考意義。

3.2.3 淋巴細胞數值有研究表明,營養不良、代謝紊亂等均可導致CHF 患者免疫功能下降,而營養不良和免疫功能低下等又會加重感染風險和炎癥反應,從而進一步加重營養不良,形成惡性循環[13]。表4 顯示,淋巴細胞數值是CHF 患者營養不良風險的保護性因素,即患者淋巴細胞數值越高,營養不良的風險越低。這也說明具有正常免疫功能的患者,其發生感染、炎癥等并發癥的概率會降低。淋巴細胞是免疫系統的主要成員,在維持免疫應答和免疫穩態方面發揮著重要作用。淋巴細胞數值的下降可能預示著免疫功能下降,進而影響疾病預后。因此,在臨床護理工作中,我們需密切關注CHF 患者的免疫功能,當患者的淋巴細胞數值降低時需加強對患者的營養風險篩查。

4 小結

CHF 患者具有較高的營養不良風險,且射血分數降低的CHF 患者營養不良風險更高。回歸分析結果顯示,高齡、射血分數<40%及NT-proBNP 升高是CHF患者營養風險的重要影響因素,淋巴細胞數值是其保護性因素。臨床護理工作中,應對年齡≥70 歲、射血分數<40%及NT-proBNP 升高的CHF 患者實施有針對性的營養篩查評估,以及時發現患者的營養問題并進行干預,進而改善患者預后。