20年論證,10年攻關,結束了我國沒有大型火箭的歷史

20年論證,10年攻關,長征五號結束了我國沒有大型火箭的歷史。從發射失利到成功復飛,歷經908個日夜的痛苦摸索,長征五號上演王者歸來,成為托舉探月、探火、空間站在軌建造任務的主力軍。火箭院長征五號系列運載火箭總設計師李東作為親歷者,回憶了長征五號系列火箭的成長故事。

2006年,中國新一代運載火箭長征五號經過2 0年的前期論證,正式立項,李東被任命為長征五號運載火箭的總設計師,這一年他39歲。

長征五號系列運載火箭總設計師李東:

首先,我能擔任這個型號總設計師,我自己的評價是非常幸運,因為這個火箭寄托了幾代航天人的心血。

長征五號火箭從1986—2006年立項,前期論證了整整20年。1986年的時候,中國的火箭還遠遠沒有成熟,中型火箭的研制也都沒有完全成熟,那些老一代的航天人、很多航天大家,就開始規劃未來的大火箭,這些人的眼界、眼光真是高山仰止,我們非常敬佩,他們看得那么遠。國家主管部門,包括黨和國家領導人眼光這么長遠,讓他們反復論證、科學規劃未來的事情。所以我經常給孩子講,國家和民族特別有希望就在于這個地方,永遠不是只看眼前的東西,而是看得非常遠。

縱觀太空探索的歷史,人類一直在克服一個難題,那就是把更重的載荷送到太空軌道上去。在長征五號系列火箭誕生之前,長征系列火箭的主力是長征二號、三號和四號,但隨著中國航天的快速發展,這些火箭逐漸力不從心,其中最重要的問題就是運載能力不足。

這也就是航天領域經常被提起的那句話:“中國火箭的發射能力有多大,中國航天的舞臺就有多大。”長征五號系列火箭所承擔的,正是中國大火箭的使命和定位。

長征五號系列運載火箭總設計師李東:

當時研制長征五號火箭,我和總指揮肩負了兩個責任:

第一個是國家的硬任務,一定要把運載能力翻一番,從8噸提到2 0噸,從高軌道5噸提到10噸。這是必須要完成的任務。

第二個任務是要把上一代長征火箭上我們已經認識到的一些短板、技術問題解決掉。這個任務有很大一部分是我們自己加給自己的。要解決這些問題,不是說在上一代火箭技術的基礎上簡單改改就可以。

對于研制長征五號火箭最初的那段日子,李東回憶,很多時候就像在漆黑的夜里摸索著尋找光明的出口,碰壁和挫折常常發生。

長征五號系列運載火箭總設計師李東:我記得型號遇到的第一個大挫折,是做結構靜力試驗沒通過。當時我給院里黨委書記發短信,我說這個試驗沒有通過,可能是目前為止研制長征五號火箭遇到的最大挫折了。

他給我回的信息我印象特別深:鼓勵我們要挺住,要堅持住,靜下心來把問題解決了;他說,這絕對不會是長征五號的最后一次挫折或者最后一次困難。

這實際上是鼓勵,讓我們保持清醒。現在回憶起來,當時覺得那么難的事情和后面那些坎坷比起來,根本就不算什么。

長征五號火箭的設計直徑5米,總長57米,起飛重量約878噸,起飛推力達到1000噸,各項指標遠遠超過上一代火箭,是長征系列火箭中個頭最大、分量最重、推力最大的。但要實現設計的目標,就得直面創新可能帶來的各種困難。

在堅持和探索中,李東和他的研制團隊自力更生、自主創新。他們用10年時間突破了12大類247項關鍵技術,攻克了多項世界性難題,掌握了一批具有自主知識產權的新技術,新技術的比例高達90%以上,遠超新型火箭新技術比例不超30%的國際通行標準。而如此高的新技術比例,也意味著極大的風險。

長征五號系列運載火箭總設計師李東:

長征五號火箭是第一個新技術比例遠遠超過過去的火箭。原因就是過去的火箭挖潛是搞不出大火箭的,這是一個被迫做出的選擇。航天界為什么要追求新技術比例不要超過30%?它不是一個人為的決定,是因為這個行業或者這個產品本身固有的難度和風險,要保證整個研制風險受控、研制進度受控,就必須要固化一定的成熟度、保證一定的成熟度,再在這個基礎上迭代一部分,否則整個工程的風險太大。

2016年11月3日,長征五號運載火箭終于迎來了它的首秀,盡管過程充滿波折,但最終還是取得了圓滿成功。

長征五號火箭的橫空出世,標志著中國運載火箭實現升級換代,是中國由航天大國邁向航天強國的關鍵一步,極大地增加了中國的航天運力,使中國火箭的高軌道運載能力躍升至世界同級別火箭的第一位。一些國外媒體評論說,長征五號火箭的首發是改變游戲規則的一次發射,也意味著中國航天新時代的到來。但是,偉大的事業從來不是一帆風順的。2017年7月2日,僅僅在長征五號火箭首次發射9個月后,長征五號遙二火箭發射失利。

長征五號系列運載火箭總設計師李東:

那個過程不堪回首,太痛苦了。

如果從1986年算起,那是30多年中這么多人的心血。確實壓力很大,而且當時除了火箭本身失利以外,也想到了對后續國家大任務的影響。因為跳出火箭這個范圍看,整個航天又是一個大系統,火箭只是其中的一部分,這部分一旦出了問題,牽一發而動全身,所以當時壓力特別大。

10年間,李東帶領團隊跨越了研制創新的一道道坎,如今歸零復飛的難題又擺在了他和團隊面前。但是,失利的長征五號遙二火箭掉進了平均4000米深的大海,造成失利的元兇躲在了層層迷霧之中。

長征五號系列運載火箭總設計師李東:

如果找到殘骸,還可以看到實物是什么樣;找不到殘骸,一切東西都是猜測,那么一切試驗復現、理論計算復現,就永遠差那么一點點。只能說它最大可能是這個原因,但看不到實物,就不能說它確切就是這個原因。

對當時他和研制團隊的狀態,李東后來這樣形容,就像在黑暗中行走,蹚了無數條路,卻一次次發現都是死胡同。

長征五號系列運載火箭總設計師李東:

這個過程接近3年時間,非常艱苦。它不是說埋頭苦干3年,突然一抬頭天就亮了,不是這個過程。而是不斷有進展,又不斷被否定,又有進展,又被否定,過程中非常痛苦。那段時間,我們形容它就好像是在黑夜里摸索一樣,不知道天什么時候亮,黎明在什么地方。

這不是李東第一次經歷火箭發射失利。1996年2月15日,當時中國推力最大的運載火箭長征三號乙搭載了一顆國際通信衛星組織的通信衛星進行發射。發射當天,剛剛參加工作幾年的李東就在發射現場,他就站在按發射火箭按鈕操作手的身后,親眼看著點火按鈕按下,但這枚火箭在升空20多秒后隨即撞山爆炸。

長征五號系列運載火箭總設計師李東:

天亮以后,看到整個失敗的場面非常慘烈。當天晚上發生了中國航天非常有名的一件事情,我導師龍樂豪一夜白頭,讓所有人震撼。

看到他以后,當時我心里一直有一個想法,這一定是我人生無法企及的高度。后來也是他領著大家一起歸零,找到故障原因并進一步改進。最后,我們天上的北斗衛星,主要就是長征三號甲系列火箭發射成功的。

整個火箭系統龐大而又復雜,無數個元器件中,有時僅僅某一個元器件差之毫厘,就可能導致所有的心血前功盡棄。查明1996年長征三號乙火箭故障原因,只用了幾個月的時間。故障原因李東至今記憶猶新。

長征五號系列運載火箭總設計師李東:

1996年的失敗,現在回憶起來非常可惜,是一個電子元器件的偶發失效。他們開玩笑說,那個元器件可能就值幾毛錢,幾毛錢可能就把一個好幾億元的火箭和小10億美元的衛星毀掉了。所以那次給大家的教訓很深刻,總結出很多質量管理方面的經驗。

時間回到2017年7月,長征五號系列運載火箭的第二次發射,在按下點火鍵346秒后戛然而止。從那時起,整整908個日夜,李東和研制團隊承受了常人難以想象的壓力和痛苦。最終,經過反復核查和細致論證,團隊確認了問題所在,并進行了認真修正。

2019年12月27日,長征五號遙三火箭發射成功,實現了王者歸來。但為謹慎起見,長征五號遙三火箭仍然是適應性發射。

長征五號系列運載火箭總設計師李東:

火箭不真正飛一次,飛行過程的綜合剖面我們在地面是模擬不出來的,一定要經過這樣一次飛行的過程。我們非常感謝航天五院的同志,長征五號遙二火箭失利以后,他們仍然信任我們,用那顆星的備件在那段時間又做出一顆星,仍然交給長征五號火箭打,那種戰友之間的信任其實也很感人。

航天有一種特殊的文化:越是成功的時候,可能挨的批評越多,順利的時候都在給你敲警鐘。真正遇到失利的時候,你的上級領導,或者像龍樂豪院士這樣的老前輩,他們對你的鼓勵和關心,不是停留在語言上的,而是會讓你感到大家是在一起的,他能夠感同身受我們的困難和痛苦,也把這個事情作為自己的事情。這是航天文化特別獨特,也最有魅力的地方。

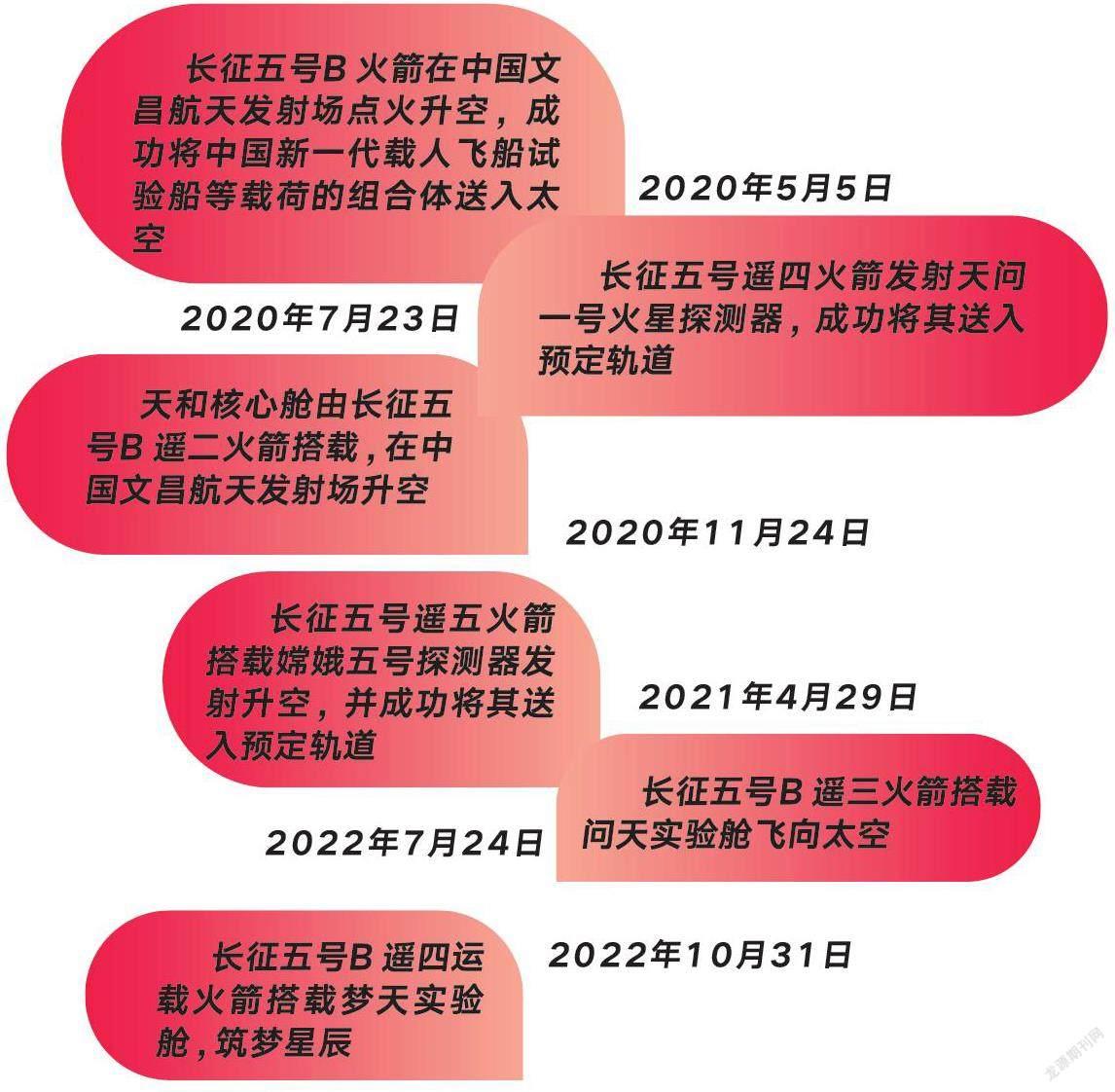

從復飛到搭載夢天實驗艙發射,兩年多時間,長征五號系列火箭六發六中,穩定性和安全性得到了重要檢驗。李東和其團隊也為長征五號系列火箭的成長,付出了自己全部的熱情、能力和智慧。

復飛以來,長征五號系列火箭六發六中

本文內容來自央視新聞頻道《面對面》專訪《李東:大火箭成長記》