炎癥性腸病癥狀量表評估炎癥性腸病疾病活動度的臨床價值研究

劉展鵬,楊曉鐘,陳夢雪,張夢輝,王宏剛*

為什么做本研究?

國外通過調整改良現有的炎癥性腸病(IBD)評分系統而誕生的炎癥性腸病癥狀量表(IBDSI)簡便易操作,在直接比較IBD兩種亞型患者的癥狀嚴重程度和隨時間動態變化情況方面有著很大應用價值,已在國外應用,然而其對國內IBD患者疾病活動的評估價值尚不明確。

本研究主要結果:

本研究首次將IBDSI應用于中國IBD患者中,得出IBDSI評分與IBD的疾病活動度呈正相關,且在一定程度上有助于患者自行判斷疾病的嚴重程度,對臨床快速評估IBD患者疾病活動度有一定的臨床價值。

炎癥性腸病(inflammatory bowel disease,IBD)是一組由環境、遺傳以及腸道微生態等多種因素相互作用導致的腸道慢性非特異性炎癥性疾病,包括潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis,UC)和克羅恩病(Crohn's disease,CD)[1]。消化內鏡檢查是評估IBD疾病活動的可靠方法,但由于經濟花費較高、檢查有創傷性、腸道準備較痛苦等因素,患者對內鏡檢查積極性不高[2]。臨床常用的檢驗指標比如C反應蛋白、紅細胞沉降率、糞鈣衛蛋白等也難以準確判斷IBD疾病嚴重程度[3-4]。目前臨床尚缺乏簡便易行的患者自我評估量表。

炎癥性腸病癥狀量表(IBDSI)是近年在國外報道的可用于評價IBD疾病活動的自我報告量表[5],該量表包括腸道癥狀、腹部不適、疲勞、腸道并發癥和全身并發癥這5個子量表,主要從患者自身角度出發,自我報告各項癥狀評分。該量表的應用在國外已有相關研究報道,但目前尚未在國內IBD患者中進行驗證[6]。本研究旨在分析IBDSI及其子量表評分與臨床常用的改良的Mayo評分[7]和克羅恩病疾病活動指數(CDAI)評分[8]的關聯性,以此驗證IBDSI評價我國IBD患者疾病嚴重程度的適用性。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選取2020年4月至2021年8月在南京醫科大學附屬淮安第一醫院住院治療的IBD患者102例,其中UC患者59例,CD患者43例。納入標準:(1)符合2018年中華醫學會消化病學分會炎癥性腸病學組制訂的《炎癥性腸病診斷與治療共識意見(2018年·北京)》[9]中關于IBD的診斷;(2)年齡14~75歲;(3)處于疾病活動期。排除標準:(1)患有糖尿病、肝腎疾病、腫瘤疾病;(2)患有原發性血液系統疾病;(3)合并其他感染性疾病;(4)不能理解量表。本研究經南京醫科大學附屬淮安第一醫院倫理委員會審批通過(YX-2020-249-01),患者均對研究知情同意。

1.2 研究方法 基本資料的收集:記錄研究對象的性別、年齡、身高、體質量、病程、大便次數等,計算體質指數(BMI)。標本的收集和處理:患者入院后次日清晨填寫由本院消化內科醫生翻譯的中文版IBDSI,后空腹采取靜脈血,采用全自動血細胞分析儀檢測白細胞計數、血紅蛋白、血小板計數、中性粒細胞計數、淋巴細胞計數、單核細胞計數,全自動血沉儀檢測紅細胞沉降率,全自動生化分析儀檢測白蛋白,酶聯免疫吸附試驗(ELISA)檢測C反應蛋白。完善結腸鏡檢查,并記錄結果,由研究開始前經過專業培訓的2名具有5年以上工作經驗的主治醫師完善患者的各項評分,并采用改良的Mayo評分和CDAI評分分別評估UC和CD疾病活動度。改良的Mayo評分和CDAI評分是目前臨床上評價疾病活動度及療效最常用的指標,改良的Mayo評分:<2分為緩解期,3~5分為輕度活動,6~10分為中度活動,11~12分為重度活動[7];CDAI評分:<150分為臨床緩解,150~220分為輕度活動,219~450分為中度活動,>450 分為重度活動[8]。

IBDSI由5個IBD癥狀子量表組成,包括:腸道癥狀(10個問題)、腹部不適(11個問題)、疲勞(6個問題)、腸道并發癥(3個問題)、全身并發癥(5個問題),總分137分,總分越高表示疾病活動度越嚴重。

1.3 統計學方法 使用SPSS 21.0統計學軟件進行數據分析。符合正態分布的計量資料以(±s)表示,不符合正態分布的計量資料以〔M(P25,P75)〕表示;計數資料以相對數表示。相關性分析采用Spearman秩相關分析;繪制IBDSI及其各子量表評分評估UC、CD疾病活動度的受試者工作特征曲線(ROC曲線),計算ROC曲線下面積(AUC)。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

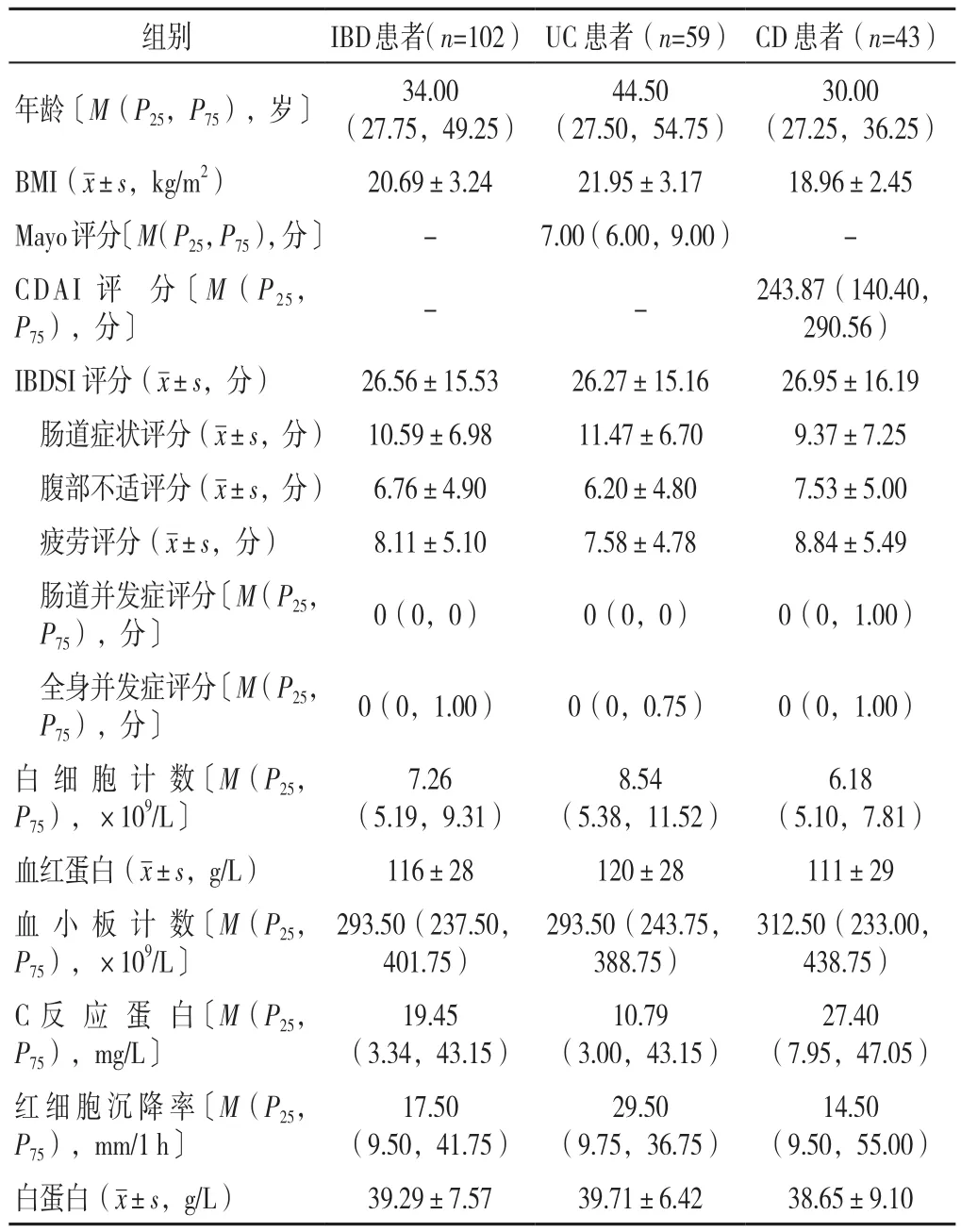

2.1 IBD患者的基本情況 102例IBD患者中男70例,女32例。59例UC患者中男43例,女16例;改良的Mayo評分:臨床緩解1例,輕度活動8例,中度活動46例,重度活動4例。43例CD患者中男27例,女16例;CDAI評分:臨床緩解11例,輕度活動8例,中度活動22例,重度活動2例。IBD患者年齡、BMI、疾病活動度評分、白細胞計數、血紅蛋白、血小板計數、C反應蛋白、紅細胞沉降率詳見表1。

表1 102例炎癥性腸病患者的臨床特征Table 1 Characteristics of 102 patients with inflammatory bowel disease

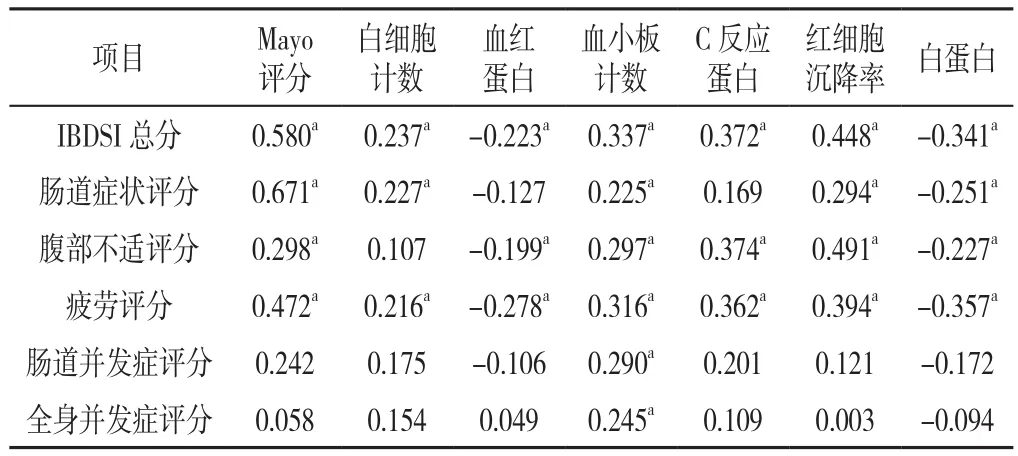

2.2 IBDSI及其各子量表評分與UC的改良的Mayo評分和CD的CDAI評分的相關性分析 Spearman秩相關分析結果顯示,UC患者中IBDSI總分、腸道癥狀評分、腹部不適評分、疲勞評分與改良的Mayo評分、血小板計數、紅細胞沉降率呈正相關,與白蛋白呈負相關(P<0.05);IBDSI總分、腸道癥狀評分、疲勞評分與白細胞計數呈正相關(P<0.05);腸道并發癥評分、全身并發癥評分與血小板計數呈正相關(P<0.05);IBDSI總分、腹部不適評分、疲勞評分與血紅蛋白呈負相關,與C反應蛋白呈正相關(P<0.05,表2)。

表2 UC患者中IBDSI及各子量表評分與改良的Mayo評分及實驗室檢查指標的相關性分析(rs值)Table 2 Correlation analysis of scores of IBDSI and its 5 subscales with Modified Mayo Endoscopic Score and laboratory indicators in patients with UC

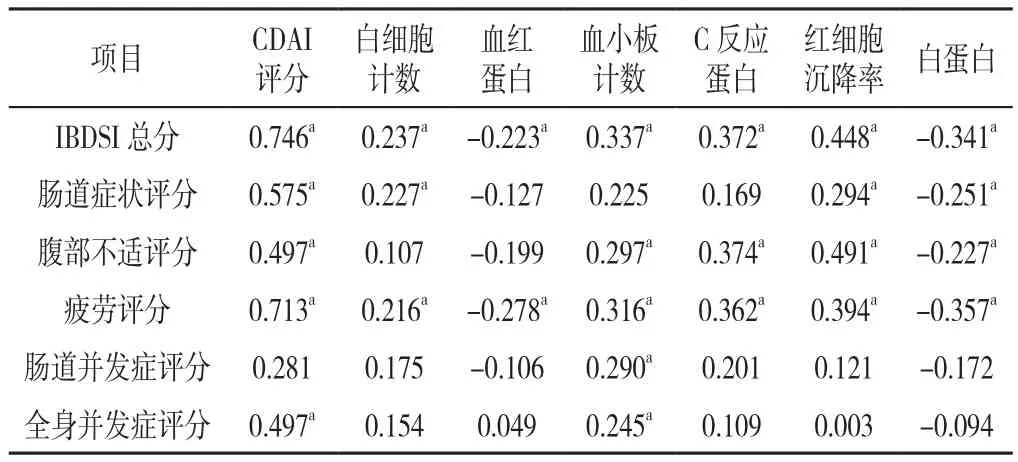

CD患者中IBDSI總分、腸道癥狀評分、腹部不適評分、疲勞評分、全身并發癥評分與CDAI評分呈正相關(P<0.05);IBDSI總分、腸道癥狀評分、疲勞評分與白細胞計數呈正相關(P<0.05);IBDSI總分、疲勞評分與血紅蛋白呈負相關(P<0.05);IBDSI總分、腹部不適評分、疲勞評分、腸道并發癥評分、全身并發癥評分與血小板計數呈正相關(P<0.05);IBDSI總分、腹部不適評分、疲勞評分與C反應蛋白呈正相關(P<0.05);IBDSI總分、腸道癥狀評分、腹部不適評分、疲勞評分與紅細胞沉降率呈正相關,與白蛋白呈負相關(P<0.05,表 3)。

表3 CD患者中IBDSI及各子量表評分與CDAI評分及實驗室檢查指標的相關性分析(rs值)Table 3 Correlation analysis of scores of IBDSI and its 5 subscales with CDAI and laboratory indicators in patients with CD

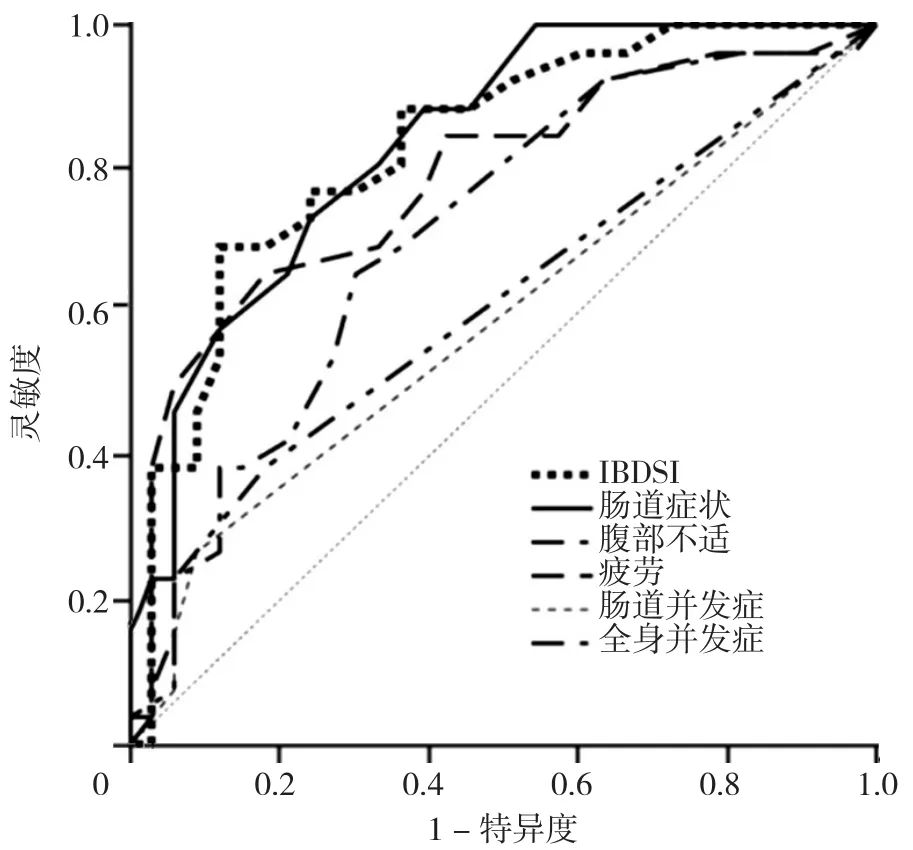

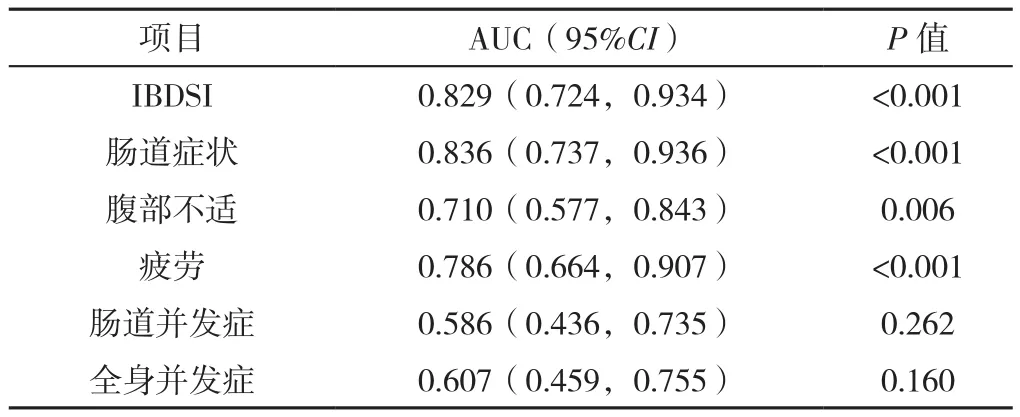

2.3 IBDSI及其各子量表評分評估UC疾病活動度的臨床價值 繪制IBDSI總分及其各子量表評分評估UC疾病活動度的ROC曲線,結果顯示,IBDSI及腸道癥狀、腹部不適、疲勞評分評估UC疾病活動度的AUC分別為0.829、0.836、0.710、0.786(P<0.05),見圖1、表4。

圖1 IBDSI及各子量表評估UC疾病活動度的ROC曲線Figure 1 ROC curves of IBDSI score and its 5 subscales to assess disease activity of UC

表4 IBDSI及其各子量表評估UC疾病活動度的AUCTable 4 AUC of IBDSI score and its 5 subscales to assess disease activity of UC

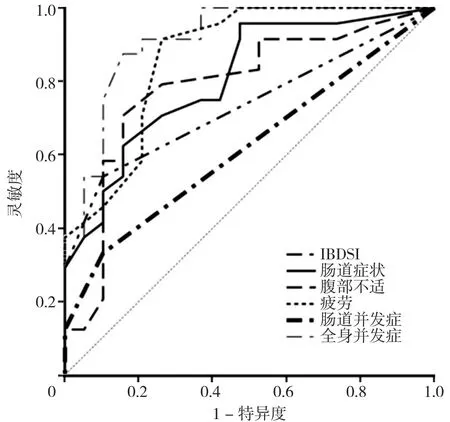

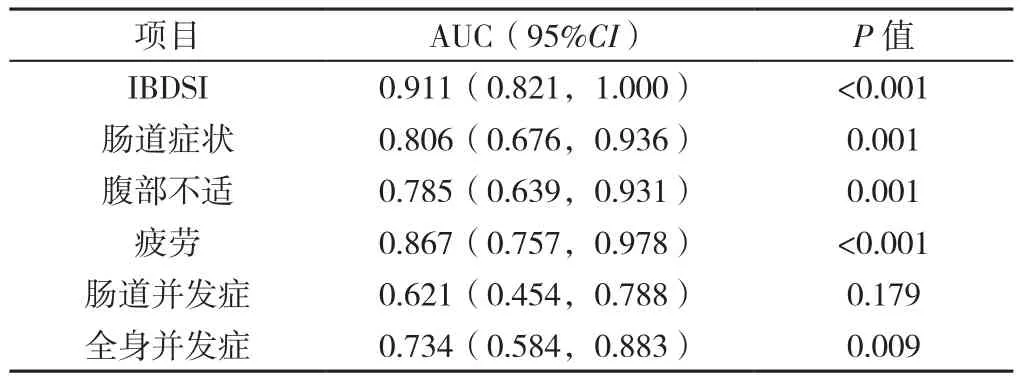

2.4 IBDSI及其各子量表評分評估CD疾病活動度的臨床價值 繪制IBDSI及其各子量表評分評估CD疾病活動度的ROC曲線,結果顯示,IBDSI及腸道癥狀、腹部不適、疲勞、全身并發癥評分評價CD疾病活動度的AUC分別為0.911、0.806、0.785、0.867、0.734(P<0.05),見圖2、表5。

圖2 IBDSI及各子量表評估CD疾病活動度的ROC曲線Figure 2 ROC curves of IBDSI score and its 5 subscales to assess disease activity of CD

表5 IBDSI及其各子量表評估CD疾病活動度的AUCTable 5 AUC of IBDSI score and its 5 subscales to assess disease activity of CD

3 討論

IBD具有反復發作的臨床特點,通過消化道內鏡檢查判斷IBD疾病活動度對于評估病情復發和及時調整治療方案較為重要。然而,IBD患者的腸道準備和內鏡檢查有一定的痛苦性,且為侵入性操作,患者接受度不高。盡管國內外已有研究表明,中性粒細胞計數、單核細胞計數、血小板計數、淋巴細胞計數、C反應蛋白、白蛋白和糞鈣衛蛋白這些指標單獨或組合,對于反映IBD的疾病活動有一定的價值[10-15],但常規實驗室檢查指標尚不能代替內鏡檢查,準確度相對偏低,且增加患者往返醫院就診的經濟負擔[7,17]。因此,臨床需要一種更加簡便、經濟而又相對準確的方法評估IBD的疾病活動。在國外,通過調整改良現有的IBD評分系統而誕生的IBDSI具有簡便易操作、準確性高的特點,且已得到初步應用[6,15],但其對國內IBD患者疾病活動度的評估價值尚不明確。本研究將IBDSI應用于國內IBD患者,進一步驗證其對于國內患者的適用性和可靠性。

本研究首次將IBDSI應用于評估中國IBD患者,結果顯示,UC患者中IBDSI總分、腸道癥狀評分、腹部不適評分、疲勞評分與改良的Mayo評分、血小板計數、紅細胞沉降率呈正相關,與白蛋白呈負相關;IBDSI總分、腸道癥狀評分、疲勞評分與白細胞計數呈正相關;腸道并發癥評分、全身并發癥評分與血小板計數呈正相關;IBDSI總分、腹部不適評分、疲勞評分與血紅蛋白呈負相關,與C反應蛋白呈正相關。CD患者中IBDSI總分、腸道癥狀評分、腹部不適評分、疲勞評分、全身并發癥評分與CDAI評分呈正相關;IBDSI總分、腸道癥狀評分、疲勞評分與白細胞計數呈正相關;IBDSI總分、腹部不適評分、疲勞評分、腸道并發癥評分、全身并發癥評分與血小板計數呈正相關;IBDSI總分、腹部不適評分、疲勞評分與C反應蛋白呈正相關;IBDSI總分、腸道癥狀評分、腹部不適評分、疲勞評分與紅細胞沉降率呈正相關,與白蛋白呈負相關。這表明IBDSI及其各子量表評分能夠評價UC和CD患者的疾病活動度,并與其他實驗室檢查結果也存在一定的相關性,有助于患者自行判斷疾病嚴重程度。繪制IBDSI及其各子量表評估UC、CD疾病活動度的ROC曲線,結果顯示,IBDSI總分及腸道癥狀、腹部不適、疲勞評分評估UC疾病活動度的AUC分別為0.829、0.836、0.710、0.786(P<0.05);表明IBDSI總分及腸道癥狀、腹部不適、疲勞評分能夠較好地評估IBD疾病活動度。既往研究表明,自我評估與臨床診療方案的實施存在相關性,例如鮑威爾-塔克指數、UC的簡單臨床結腸炎活動指數和CD的Harvey Bradshaw指數[5,18-19]。但目前現有的IBDSI沒有進行探索性和驗證性因素分析,且項目和評級標準的措辭尚需進一步修訂,因此需要更多研究來評估IBDSI的使用價值。

IBDSI是一種比現有的臨床評價工具更簡便、可靠的“患者報告式”評估[20],能夠不借助任何輔助檢查,在短時間內幫助醫生評估IBD患者疾病活動度,其評價內容非專業化,通俗易懂,經過簡單的指導后患者甚至可以利用IBDSI評分結果自行判斷疾病嚴重程度。一項關于IBD的隊列研究發現,在以人群為基礎的社區樣本中,疲勞會隨著時間的推移增加,而IBDSI的易操作性使得醫生可以通過患者定期的自我評分持續性地追蹤IBDSI中疲勞評分的動態變化,進而形成疾病的連續性評價,更加全面、準確地綜合評估,更好地指導治療方案的制訂[21]。

綜上,IBDSI是一個很有應用前景的評價IBD患者病情的新工具,有著操作簡便、評估迅速、經濟節約且相對準確的特點,其評分不僅與IBD的疾病活動度呈正相關,而且在一定程度上有助于患者自行判斷疾病嚴重程度。

作者貢獻:王宏剛進行文章的構思與設計,統計學處理,對文章整體負責;陳夢雪、張夢輝進行數據的收集及整理,圖表的繪制;劉展鵬負責研究的實施,撰寫論文初稿;楊曉鐘進行論文的修訂和審校。

本文無利益沖突。

本研究局限性:

本研究樣本量較小,且未考慮納入單中心研究存在的偏倚對結果的影響,后期擬擴大樣本容量進行多中心研究。IBDSI為本院醫生翻譯,尚無相應的中文版轉譯的相關研究,也未進行信效度的進一步檢驗,今后可以進行轉譯及規模性的調查使用,評價其信效度情況,以得到準確的中文版方便國內使用。