三維超聲聯合惡性風險模型在絕經后出血子宮內膜癌篩查中的應用價值研究

盧潘萍,廖予妹,張喆琳

子宮內膜癌(endometrial carcinoma,EC)是女性最常見的生殖系統惡性腫瘤,具有較高的發病率和病死率,其中50~70歲絕經后女性是EC主要的發病群體[1]。絕經后出血(postmenopausal bleeding,PMB)是EC最常見的警示信號[2]。經陰道三維超聲具有操作簡單、無創傷性、高分辨率和可反復操作等優勢[3-4],可以清晰地顯示子宮內膜的形態及血流動力學情況,對子宮內膜厚度(ET)、腫瘤占位及位置、病變的浸潤程度等具有良好的判斷能力,可用于EC的術前篩查[5]。EC發病的影響因素較多,包括未生育、多囊卵巢綜合征、糖尿病、肥胖等[6]。結合EC發病的高危因素有助于提高EC篩查的準確性,惡性風險模型[7]用已知的5種高危因素即ET≥14 mm、反復陰道出血、年齡≥64歲、體質指數(BMI)≥31 kg/m2和糖尿病預測子宮內膜惡性病變,結果顯示當惡性風險模型評分≥5分時,對子宮內膜惡性病變的預測價值最大。該風險模型將超聲測得的ET作為預測因子之一,且越來越多的研究證明通過三維超聲測得的子宮內膜體積(EV)、血管形成指數(VI)、血流指數(FI)和血管形成-血流指數(VFI)對預測子宮內膜良、惡性病變有較好的指導價值。為此,本研究探究三維超聲聯合惡性風險模型在PMB女性EC篩查中的應用價值,旨在為臨床提供參考。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2019年1月至2020年12月于鄭州大學第二附屬醫院因PMB就診的患者168例。納入標準:(1)臨床資料完整;(2)年齡>40歲且停經時間≥1年;(3)血清卵泡刺激素(FSH)≥40 mU/ml;(4)均行宮腔鏡活檢或診斷性刮宮等手術治療;(5)取得相應的組織病理學檢查結果;(6)均對本研究知情同意。排除標準:(1)陰道、宮頸、輸卵管、卵巢部位疾病引起的出血;(2)宮內節育器引起出血;(3)有放療、化療史,使用他莫昔芬等激素替代藥物;(4)服用抗凝血藥物、有全身凝血疾病。根據組織病理學檢查結果將患者分為子宮內膜良性病變組136例和EC組32例。本研究經鄭州大學第二附屬醫院倫理委員會審查通過(倫理批號:2021363)。

1.2 儀器與方法

1.2.1 超聲檢查方法及儀器 選用GE Voluson E8 彩色多普勒超聲診斷儀,先經陰道二維超聲觀察子宮、雙側附件、盆腔情況,記錄ET、病灶及血流情況。然后啟動三維能量多普勒模式,調整取樣框大小及掃描角度,利用VOCAL程序,獲取以下參數:子宮內膜體積(EV)、血管形成指數(VI)、血流指數(FI)和血管形成-血流指數(VFI)。

1.2.2 臨床資料收集 記錄患者的年齡、出血量(斑點出血:出血量極少成斑點狀;輕度出血:少于月經量;重度出血:等于或多于月經量)、出血頻率(出血持續時間<7 d的任何事件定義為單次出血事件,出血時間≥7 d及2次獨立的出血事件視為反復出血事件)、BMI及是否患糖尿病等。

1.2.3 惡性風險模型[7]評分 依據惡性風險模型的設計標準,將ET≥14 mm計為1分,復發性出血事件計為4分,年齡≥64歲計為1分,BMI≥31 kg/m2計為1分,患糖尿病計為2分;如果其中一個項目不存在,則該項得分為0分,總分為0~9分。

1.3 統計學方法 應用SPSS 24.0軟件進行統計學分析,符合正態分布的計量資料以(±s)表示,兩組間比較采用成組t檢驗;不符合正態分布的計量資料以M(P25,P75)表示,兩組間比較采用Mann-WhitneyU檢驗;計數資料以相對數表示,組間比較采用χ2檢驗;繪制ET、EV、VI、FI、VFI、三維超聲、惡性風險模型及三維超聲聯合惡性風險模型預測PMB女性EC的受試者工作特征曲線(ROC曲線),并計算ROC曲線下面積(AUC)、靈敏度、特異度、約登指數;AUC比較采用Delong非參數法。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

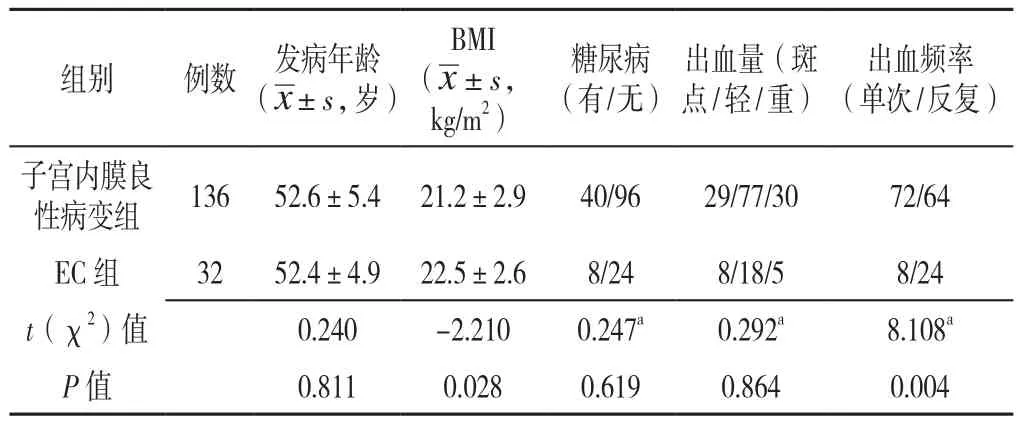

2.1 兩組患者臨床資料比較 EC組患者BMI、出血頻率高于子宮內膜良性病變組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者發病年齡、糖尿病患病率、出血量比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床資料比較Table 1 Comparison of clinical data between patients with endometrial cancer and those with benign endometrial lesion

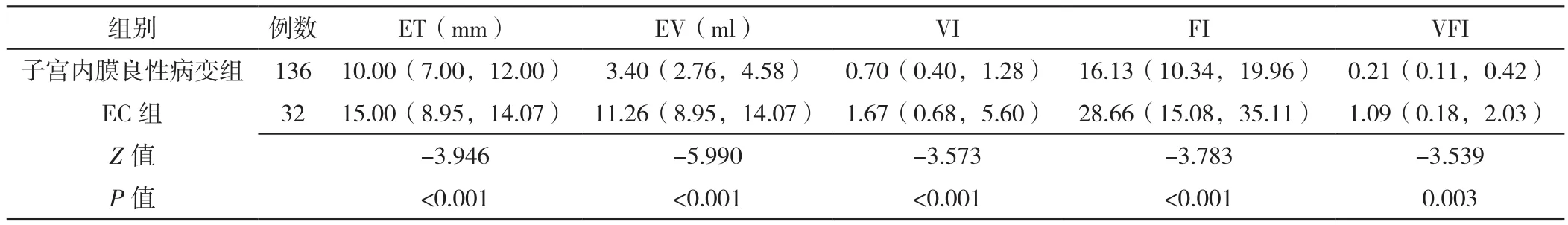

2.2 兩組患者ET、EV、VI、FI、VFI比較 EC組患者ET厚于子宮內膜良性病變組,EV大于子宮內膜良性病變組,VI、FI、VFI高于子宮內膜良性病變組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者ET、EV、VI、FI、VFI比較〔M(P25,P75)〕Table 2 Comparison of endometrial thickness,endometrial volume,vascularization index,flow index and vascularization-flow index between patients with endometrial cancer and those with benign endometrial lesion

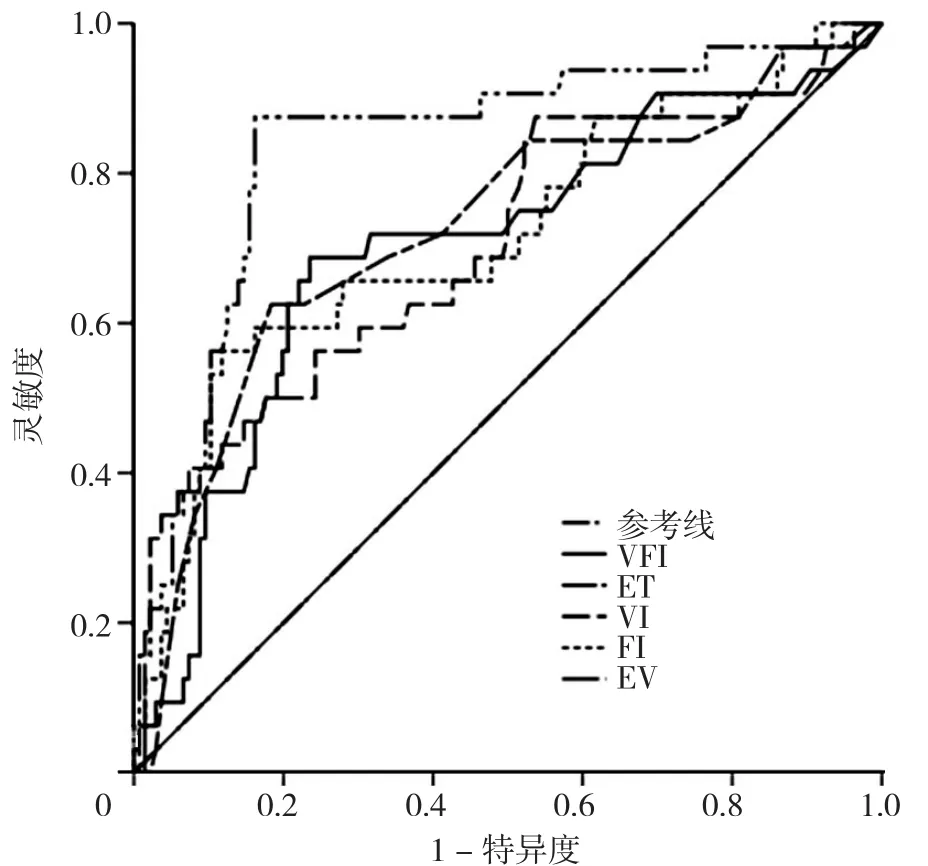

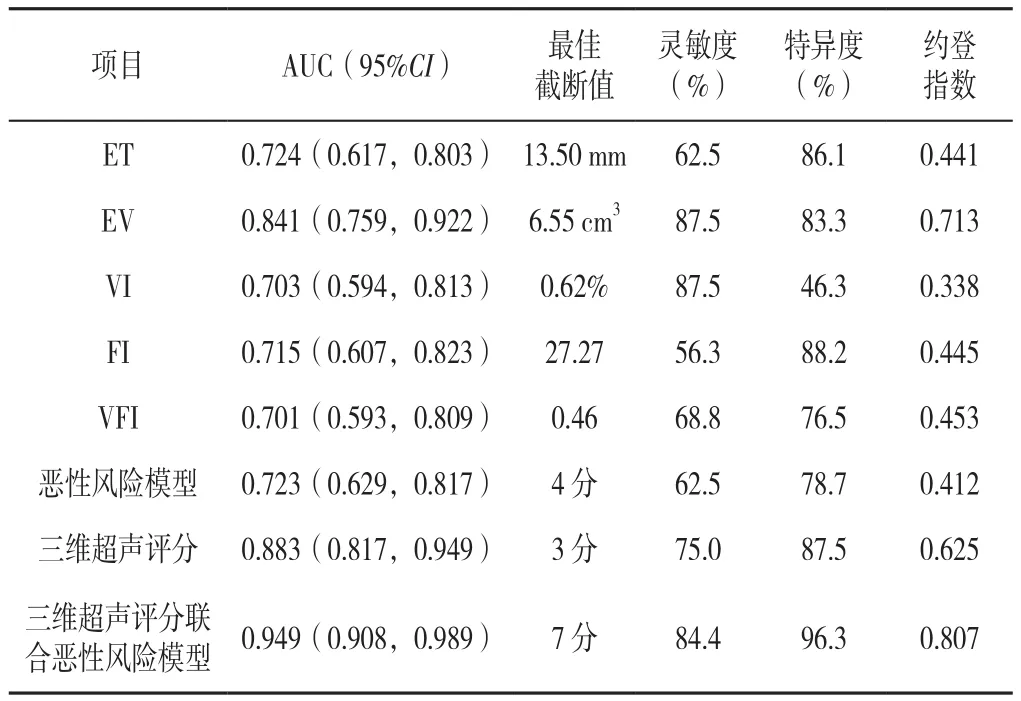

2.3 三維超聲及惡性風險模型預測PMB女性EC價值 繪制 ET、EV、VI、FI、VFI預測 PMB女性 EC的ROC曲線(圖 1),結果顯示,ET、EV、VI、FI、VFI預測PMB女性EC的AUC分別為0.724、0.841、0.703、0.715、0.701,最佳截斷值、靈敏度、特異度等詳見表3。將三維超聲測得EV、VI、FI、VFI分別賦值即EV≥6.55 cm3為1分、<6.55 cm3評分為0分,VI≥0.62%為1分、<0.62%評分為0分,FI≥27.27為 1分、<27.27評 分 為 0分,VFI≥ 0.46為 1分、<0.46評分為0分。三維超聲=EV分值+VI分值+FI分值+VFI分值,三維超聲聯合惡性風險模型=三維超聲分值+惡性風險模型評分。

圖1 ET、EV、VI、FI、VFI預測PMB女性EC的ROC曲線Figure 1 ROC curves of endometrial thickness,endometrial volume,vascularization index,flow index and vascularization-flow index in predicting endometrial cancer with postmenopausal bleeding

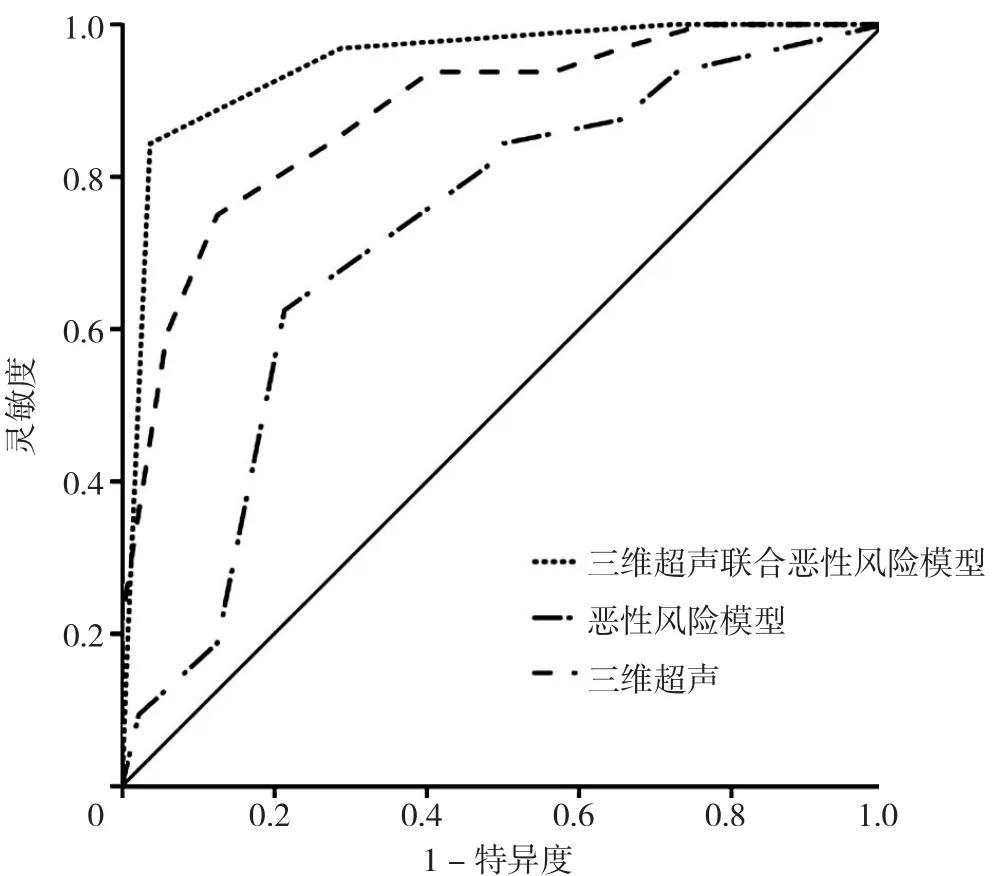

繪制三維超聲、惡性風險模型及二者聯合的ROC曲線(圖2),結果顯示三維超聲、惡性風險模型、三維超聲聯合惡性風險模型預測PMB女性EC的AUC分別為0.883、0.723、0.949,最佳截斷值、靈敏度、特異度、約登指數詳見表3。三維超聲聯合惡性風險模型預測PMB女性EC的AUC高于三維超聲、惡性風險模型,差異有統計學意義(Z值分別為4.762、2.613,P值分別為0.032、0.018)。

表3 三維超聲及其各指標、惡性風險模型及三維超聲聯合惡性風險模型預測PMB女性EC的具體數據Table 3 Performance data of three-dimensional transperineal ultrasonography parameters,malignant risk model,and their combined use in predicting endometrial cancer with postmenopausal bleeding

圖2 三維超聲、惡性風險模型及二者聯合預測PMB女性EC的ROC曲線Figure 2 The ROC curve of three-dimensional transperineal ultrasonography,malignant risk model,and their combined use for predicting endometrial cancer with postmenopausal bleeding

3 討論

EC是常見的婦科惡性腫瘤之一,其發病率和病死率逐年上升[8]。當前臨床上主要依靠診斷性刮宮和宮腔鏡檢查來明確診斷圍絕經期或PMB、子宮內膜不均勻增厚和超聲發現宮內回聲團的患者[9],但二者均為有創操作、花費較高,且存在手術風險,是對于高度懷疑內膜病變人群明確診斷的檢查方法。因此探索簡單、無創、經濟的篩查方法對可疑EC的患者進行初診分流已經成為近年來的研究熱點。

近幾年,隨著超聲診斷技術的不斷進步,經陰道超聲檢查對婦科疾病的診斷具有無創、經濟、易操作和可重復等優勢,已成為臨床醫師首選檢查手段。許多專家建議確定ET的下限值,并以此分流患者,低于該值則可避免進一步的有創檢查[10-11]。一項大樣本、多中心臨床研究采用經陰道彩色多普勒超聲檢查對絕經后的女性進行篩查,結果指出ET>5 mm可以作為EC患者的篩查方法之一[12]。而ZHOU等[13]的研究顯示PMB患者ET≤4 mm并不能完全排除EC。雖然在臨床上以ET作為篩查EC的指標已經被廣泛接受,但由于EC的發病風險受人群、地域等多種因素的影響,且不同病理類型EC的內膜厚度存在差異,因此單純依據ET進行篩查具有一定的局限性。

三維超聲可以通過虛擬導航、多平面顯示或層析超聲成像獲取和存儲感興趣區域(ROI),配套VOCAL軟件可以定量測定病灶大小、范圍、EV、VI、FI、VFI,彌補了二維超聲的不足[14]。研究證實三維超聲對PMB女性子宮內膜病變具有預測價值[13-15]。ERENEL等[16]研究發現EC患者的VI、FI、VFI均顯著高于子宮內膜良性病變患者,其AUC分別為0.702、0.658和0.706。PANDEY等[17]研究結果同樣顯示與子宮內膜良性病變患者相比,子宮內膜惡性病變患者EV更大,VI、FI、VFI更高。最近的一項研究納入了202例子宮內膜良性病變患者及48例EC患者,結果表明EC患者ET、EV大于子宮內膜良性病變患者,VI、FI、VFI均高于子宮內膜良性病變患者[18]。本研究結果顯示,EC組患者ET、EV大于子宮內膜良性病變組,VI、FI、VFI高于子宮內膜良性病變組(P<0.05),與上述研究結果[18]一致。本研究結果還顯示,ET、EV、VI、FI、VFI預測PMB女性EC的AUC分別為0.724、0.841、0.703、0.715、0.701。而 PANDEY 等[17]研究結果表明EV在預測子宮內膜惡性病變的AUC為0.755,低于VI、FI、VFI,本研究結果與之有所差異,但本研究結果與王麗等[19]、LIU等[20]研究結果一致。陳瑾等[21]研究顯示VI預測EC的AUC最大,當VI的最佳截斷值為2.97%時,其預測EC的靈敏度為95%,特異度為86%。MAKLED等[22]研究也證實VI是鑒別子宮內膜良惡性病變的最佳指標。EL-SHARKAWY等[23]研究發現,非典型子宮內膜增生和EC患者的VI和VFI顯著高于良性子宮內膜病變患者,其中鑒別子宮內膜良惡性的最佳指標是VI,其AUC為0.88,最佳截斷值為0.81。而 MERCE 等[24]認為 EC患者的 VI、FI、VFI明顯高于子宮內膜增生患者,其中VFI為2.07是預測EC的最佳截斷值,其靈敏度為76.5%,特異度為80.8%。PANDEY 等[17]和 ABDELKHALEK 等[25]研究同樣顯示VFI是鑒別子宮內膜良惡性病變的最佳指標。可見三維超聲在鑒別子宮內膜良惡性病變中具有一定的價值,而EV、VI、FI及VFI中最佳鑒別指標及截斷值尚未確定,各研究結果出現差異的可能原因:(1)不同的超聲儀器以及測量者的主觀判斷造成的影響;(2)研究對象的納入與排除的標準不同;(3)樣本量的差異。

陰道出血是90%以上絕經后EC女性的主要癥狀[26],這為EC的早期發現和治療提供了潛在幫助,但PMB女性中僅有5%~10%會被診斷為EC[27]。近年來,隨著我國經濟水平的提升,人們的飲食及生活習慣隨之改變。有研究指出EC發病的影響因素包括高BMI、不孕、糖尿病、初潮年齡早等[28-29]。年齡也是EC發病的危險因素之一,EC發病率隨年齡增長呈上升趨勢[30]。研究顯示,肥胖和EC間存在劑量-反應關系,成年女性BMI每增加5個單位,其患病風險增加81%[31]。肥胖、糖尿病、高血壓并稱為EC的三聯征。糖尿病患者患EC的危險比正常人增加1.2~5.6倍[32]。BURBOS等[7]結合已知的5種高危因素即ET≥14 mm、反復陰道出血、年齡≥64歲、BMI≥31 kg/m2和糖尿病建立惡性風險模型預測子宮內膜惡性病變,結果顯示當惡性風險模型評分≥5分時,對子宮內膜惡性病變的預測價值最大,其靈敏度為67.6%,特異度為74.4%。本研究結果顯示,當惡性風險模型評分≥4分時,其預測EC的價值最大(AUC=0.723),靈敏度為62.5%,特異度為78.7%。王麗等[19]研究顯示惡性風險模型評分≥4分時預測EC的價值最大(AUC=0.80),其靈敏度為80.00%,特異度為56.00%。另有兩項研究同樣發現惡性風險模型評分≥4分時預測子宮內膜惡性病變的價值最大[33-34]。以上研究均與BURBOS等[7]研究結果存在差異,這可能與不同地域研究對象生活習慣不同及樣本量差異等相關。

本研究將三維超聲測得EV、VI、FI、VFI分別賦值后聯合預測,結果顯示當三維超聲評分為3分時對EC的預測價值最大(AUC=0.883),惡性風險模型評分為4分時對EC的預測價值最大(AUC=0.723),二者聯合預測PMB女性EC的AUC為0.949,靈敏度為84.4%,特異度為96.3%,均高于二者單獨預測。王麗等[19]將104例子宮內膜良性病變患者和34例EC患者同時納入研究,分別建立三維超聲模型及惡性風險模型,并將二者聯合用于PMB女性EC的診斷,結果顯示聯合模型預測EC患者為AUC為0.94,靈敏度為96.67%,特異度為84.05%,較二者單獨診斷有更高的預測價值,本研究結果與之相似。

綜上所述,三維超聲聯合惡性風險模型預測PMB女性EC的價值較高,即臨床上對PMB女性進行惡性風險模型評估,并行三維超聲檢查,若惡性風險模型評分為低風險,且超聲提示無宮腔占位及內膜增厚,三維超聲指數低,并排除非子宮內膜病變的其他系統疾病,可暫時不必行診斷性刮宮及宮腔鏡活檢等有創操作,但需密切跟蹤隨訪。而對于惡性風險模型評分為高風險,三維超聲指數較高,或存在宮腔占位的PMB女性應進行診斷性刮宮或宮腔鏡活檢以進一步明確診斷。

本研究局限性:

三維超聲聯合惡性風險模型對絕經后出血女性子宮內膜癌的篩查具有一定的應用價值,因其具有無創、經濟、可重復操作等優勢,在臨床篩查工作中可以初步分流患者。但本研究為單中心回顧性研究,納入樣本量較少、代表性有限,數據也可能存在一定程度的偏倚。另外本研究結論尚未在臨床中進行驗證,未來仍需要開展多中心、大樣本的研究來進一步證實。

作者貢獻:盧潘萍、廖予妹進行文章的構思與設計,負責文章的質量控制及審校,對文章整體負責,監督管理;盧潘萍、張喆琳負責數據收集與整理;盧潘萍進行統計學處理,結果分析與解釋,撰寫論文。

本文無利益沖突。