我國財經類高校圖書館特藏資源建設研究

陳夢玲

(浙江財經大學 圖書館,浙江 杭州 310018)

早在20世紀40年代,國外學者就已經開始關注圖書館特藏資源建設的問題[1]。20世紀七八十年代,關于圖書館特藏資源建設的研究逐漸起步,隨后進入快速發展期。

“特藏”是對特色館藏資源的簡稱。目前,學界對特藏資源的定義雖有許多共通之處,但仍沒有統一標準。北美研究型圖書館協會(Associationof Research Libraries,ARL)對特藏資源的定義是手稿、混合格式(包括印刷、繪圖和照片等)的檔案收藏,諸如地圖、文藝刊物、小冊子、廣告、海報等圖像資料,沒有以書籍形式出版的報紙,以及有關某一特定主題的出版物[2]。在圖書館學情報學在線詞典(Online Dictionary of Library and Information Science,ODLIS)中,特色館藏是圖書館從一般館藏中分離開來的珍稀圖書、手稿、文獻,以及滿足以下條件的藏品:①具有特定的載體形式;②具有特定主題;③關于特定的時期或地域;④處于脆弱或不良狀態;⑤有特殊價值。這類藏品不能流通,且對它們的訪問會受到限制[3]。

我國圖書館特藏資源建設歷史并不久遠。20世紀80年代,國內開始有了關于圖書館特藏源的研究,一些圖書館開始了特藏資源建設,設立特藏室保護古籍和善本[4]。隨著我國高校圖書館發展理念的不斷更新,特藏資源建設越來越受到重視。

在近40年的發展歷程中,高校圖書館特藏資源的數量和形式逐漸豐富起來,不再局限于古籍善本,而是擴大到本館,甚至本校的特殊收藏,凡是有別于其他圖書館的特色化、個性化收藏,均屬于“特藏”[5]。如今,特藏資源已經成為體現圖書館發展水平的重要名片之一,反映了一個圖書館甚至一所高校學科建設、地域文化、歷史積淀等方面的特點。

1 研究設計

筆者將全國財經類高校圖書情報專業委員會的成員館作為研究對象,對財經類高校圖書館的特藏資源建設情況作了統計調查,并從特藏資源的數量、內容、形式等方面進行了分析。

1.1 調查方法

全國財經高校圖書情報專業委員會有46個成員館,其中東北財經大學、南京財經大學、南京審計大學、山東財經大學、上海對外貿易大學、上海立信會計金融學院、首都經濟貿易大學和云南財經大學等8所高校的圖書館網站無法訪問,筆者實際調查對象為38所財經高校圖書館。

筆者的調查內容是截止到2020年12月2日,各高校圖書館在其網站上公開的特藏資源建設情況。筆者先通過查看38所高校圖書館網站上“特色資源”“特色數據庫”“自建特色數據庫”“自建資源”等欄目的內容,整理出相應的特藏資源情況。但在調查中發現,一些財經高校圖書館雖然有實際意義上的特藏資源,如古籍、博物館、本碩博學位論文庫等,但并沒有通過以上列舉的欄目清晰地標識出來,而是將此類信息分散于“圖書館概況”“本館簡介”“館藏布局”“資源列表”等網站欄目當中。因此,筆者進行了第二輪查缺補漏,全面查看了圖書館網站各欄目內容,對38所財經院校圖書館的特藏情況做了更全面的梳理。

文中特藏資源范圍包括各圖書館自行標注的特色資源的基礎上,將各館網站上列舉的具有一定主題的古籍、民國圖書、外文圖書、贈書,本碩博學位論文庫、本校文庫、機構知識庫,以及博物館、展廳、紀念室所藏資源均列入統計范圍。

1.2 調查數據統計

被調查的38個財經高校圖書館中,31個圖書館擁有特藏資源,占據被調查對象的82%。這31個圖書館共有170項特藏資源,館均擁有4.47項特藏資源。其中有27所圖書館具備2種及以上的特藏資源。特藏資源的載體形式豐富多樣,包括數字資料、紙質資料、實物等。

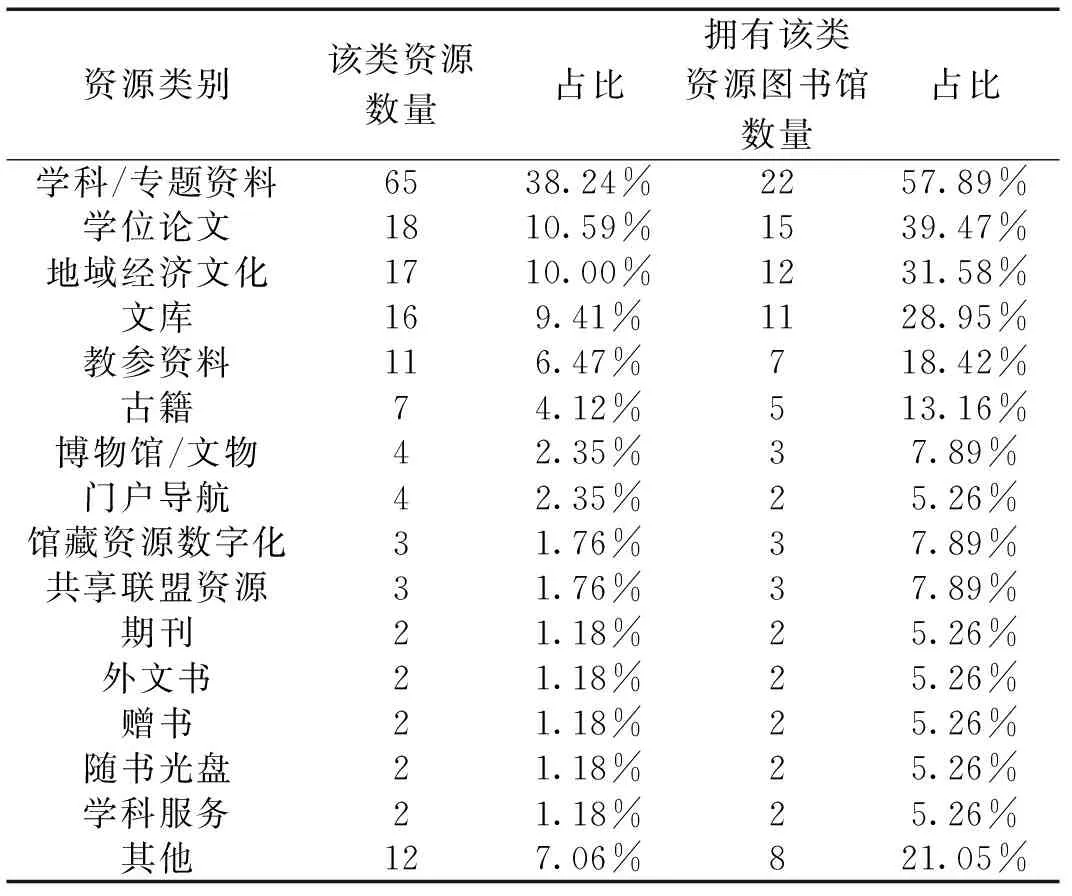

筆者將170項特藏資源的內容進行提煉,按照16個不同類別進行分類,得出以下結果。

如表1所示,數量最多的特藏資源類型是學科/專題資料,過半財經院校圖書館藏有該類資源,同時學科/專題資源又多以經濟學為主題,如對外經濟貿易大學的“海關特色資源庫”,河北金融學院的“中國貨幣圖片數據庫”。地域文化經濟特藏資源也是財經院校圖書館特藏資源建設的重點主題,如安徽財經大學的“安徽縣域經濟發展監測平臺”,陜西財經大學的“陜西旅游資源與休閑經濟資源數據庫”。部分圖書館將師生的學位論文、學術成果收集起來,建立了相應的學位論文數據庫和文庫,如北京工商大學圖書館的“北京工商大學學位論文庫”,江西財經大學的“江財文庫”。還有一些圖書館依托已有的古籍文物等資源,建立了古籍閱覽室和博物館,如河南財經政法大學圖書館的古籍閱覽室,中南財經政法大學圖書館的中國貨幣歷史金融博物館。

表1 財經類高校圖書館按主題分類的特藏資源統計

2 我國財經類院校圖書館特藏資源建設特點

區別于綜合類、理工類、藝術類等高校,財經類高校圖書館特藏資源呈現出較為鮮明的特點。

2.1 主題類別豐富

特藏資源應充分體現該項資源的獨有性和創新性,是一個圖書館最具有辨識性的資源。財經高校圖書館的特藏資源學科集中性高的同時,依然呈現出主題類別豐富的特點。

首先,財經高校特藏資源對應的學科主題多樣,除財經優勢專業之外,不乏管理學、法學、歷史、外語等主題,甚至還有自然科學類的主題,如廣東外語外貿大學圖書館的“臺風氣旋專題特色庫”,天津商業大學圖書館的“制冷文獻信息中心”“生物食品文獻信息中心”等。此外,特藏資源的表現形式也非常豐富,除了常見的文獻類型,還包括圖片、文物、門戶導航、服務平臺等多種表現形式。

2.2 學科特色突出

在被調查的38所財經院校圖書館中,有20個圖書館藏有帶有鮮明財經特色主題的資源,如對外經濟貿易大學圖書館的“海關特色資源庫”、廣東財經大學圖書館的“經濟體制改革研究資料庫、”廣東金融學院圖書館的“廣州貨幣金融博物館”、哈爾濱商業大學圖書館的“日本侵華掠奪的金融物證”、天津財經大學圖書館“經濟學經典名著文庫”、浙江財經大學圖書館“諾貝爾經濟學獎文獻信息數據館”等。

這些富有財經特色的特藏資源或以經濟學分支學科、地方經濟、某一特定行業為主題,或以經濟學獎項、經濟學知名學者所涉及的著作為主題。財經主題特藏資源的形成,與財經院校多年的優勢專業歷史積淀是分不開的。財經院校擁有數量眾多的財經專業師生和學科建設投入,為財經特藏資源的建設提供了源源不斷的生命力。財經特藏資源又為師生科研工作和學科建設提供了支持,起到了相輔相成的作用。

2.3 地域特征鮮明

我國歷史悠久,幅員遼闊,地域文化多彩繽紛,各具特色,形成了豐富的文化資源。一所高校的建立和發展過程中,或多或少都收到地域經濟文化環境的影響。筆者在調查中發現,財經院校特藏資源有著較為鮮明的地域特征。在被調查的38所財經高校圖書館中,有16個圖書館藏有具備地域特色的資源,這些具備地域特色的特藏資源或以地方經濟發展、地方商幫為主題,或以如安徽財經大學圖書館的“安徽省縣域經濟發展監測平臺”、西安財經大學圖書館的“秦商特色圖書館”;或以地方文化、旅游資源為主題,如內蒙古財經大學圖書館的“草原絲綢之路文庫文獻信息管理系統”、天津財經大學的“天津旅游文化資源”等。

2.4 數字形式為主

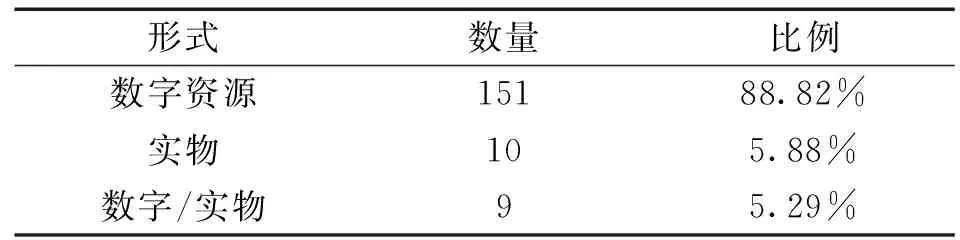

數字資源和印刷資源是圖書館信息資源體系中的兩種主要載體形式。隨著信息技術的發展,高校圖書館數字資源的建設經費逐漸超過了印刷資源,在資源建設中占據優勢地位。

如表2所示,數字資源是各館特藏資源的主流形式,近九成的特藏資源完全以數字資源的方式存在,其中又以數據庫為主要形式,兼有網上展廳、檢索系統或服務平臺等形式;9項特藏資源同時以數字和實物形式存在,數字資料通常是實物資源的電子化內容;僅有10項特藏資源完全以實物形式存在,其中主要以印刷物為主。

表2 財經類高校圖書館特藏資源的載體形式

3 我國財經院校特藏資源建設的不足

受制于經費、組織結構與經驗等方面的欠缺,我國財經類高校特藏資源在數量與質量、標識與利用、資源建設主題和人才保障等方面均存在一定問題。

3.1 數量不均,質量參差

本次調查統計的38個財經高校特藏資源建設存在較大的差距,既體現在資源數量上,也體現在質量上。

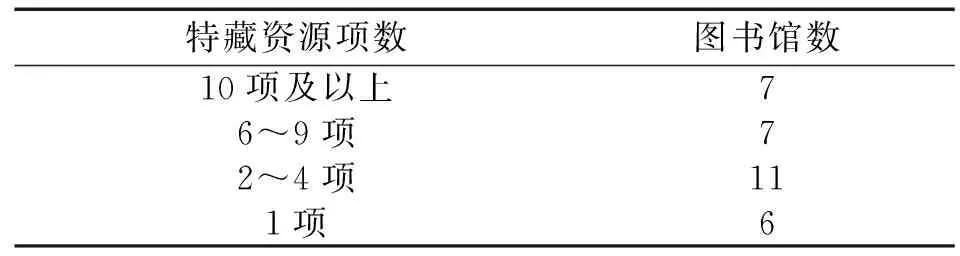

如表3所示,7個財經院校圖書館擁有10項及以上的特藏資源,6個圖書館僅有一項特藏資源,中位數為4項。38所財經院校中,共有5所“一流學科高校”,分別是中央財經大學、對外經濟貿易大學、上海財經大學、中南財經政法大學和西南財經大學,他們的特藏資源數量分別為4種、2種、7種、4種和13種,館均擁有6個特藏資源,而本次調查的38所財經院校圖書館特藏資源平均數為4.47個。由此可見,這5所“一流學科高校”圖書館在特藏資源數量比其他財經院校圖書館略多,但并未占據絕對優勢。

表3 財經院校擁有特藏資源數量情況

從資源質量上來看,各校圖書館之間甚至一館內部均存在參差不齊的現象。部分財經高校圖書館的特藏資源主題鮮明,內容豐富且有一定的深度,編排有序,勤于維護更新,及時體現該領域的最新發展動態,如浙江財經大學的“諾貝爾經濟學獎文獻信息數據館”。也有一些圖書館“特藏不特”,特藏資源內容單薄,主題不突出,建設水平停留在簡單的收集和堆砌采購資源,如個別圖書館將隨書光盤和館藏過刊電子版作為特藏資源,或將書目檢索系統、采購的商業數據庫或系統作為特藏資源。這些資源幾乎沒有經過圖書館的加工編排,僅僅是簡單的收集或遷移,并沒有體現出真正的特色。

3.2 標識不清,重建輕用

筆者在進行網站調查的過程中發現,多數財經院校圖書館將特藏資源安排在“數據庫”或“電子資源”欄目中,通常以“特色數據庫/資源”“自建數據庫/資源”進行命名。一些圖書館雖然有特藏資源,但并沒有將它們清楚地標識和呈現出來。4個圖書館雖然具備特色資源,但是并沒有將特色資源放在專門的欄目中,而是將特藏資源信息散布在“本館簡介”“館藏布局”里。170項特藏資源中,81項特藏資源僅僅列舉了名稱,并沒有詳細的介紹,缺乏科學合理、深層次的組織和揭示是財經院校圖書館特藏資源的普遍問題。

特藏資源的組織混亂、標識不清和內容揭示的缺乏,使得讀者在檢索和利用過程中面臨著諸多障礙。此外,圖書館首頁中鮮見對特藏資源的推廣。此外,一些實物資源藏于館內,未在圖書館網站上查到相應的電子化資源,長此以往,特藏資源難以進入讀者視野,將大大影響特藏資源的利用,形成有“藏”無“用”的尷尬局面。

3.3 同質初現,主題趨同

整體上看,財經高校圖書館的特藏資源建設目前仍然處于起步和發展的階段,但特藏資源建設同質化的問題已經初現端倪。財經院校優勢資源相似度高,開放程度和共享共建程度低,這在一定程度上導致了各院校圖書館在資源建設中選題趨同,各自為政,難以充分獲取“資源查新”結果。

本次調查的圖書館中,有6所財經院校的圖書館擁有10項貨幣主題的特藏資源,其中4個圖書館同時擁有中國貨幣主題資源;3所財經院校同時擁有諾貝爾經濟學獎文獻主題的特藏資源。特藏資源建設的同質化趨勢,使得該類資源逐漸失去特色,同時也會造成人力和財力的浪費,不利于財經高校整體的特藏資源建設事業。

3.4 缺乏人才保障

在被調查的38個圖書館中,除去2個圖書館沒有公示部門設置,僅有貴州財經大學、蘭州財經大學、河南財經政法大學等12個圖書館設置了專門的部室開展特藏資源建設。其中,有4個圖書館設置的部門僅負責博物館或展廳的資源建設工作,如貴州財經大學的“票據博物館”部門、湖北經濟學院的“館展部”、西南財經大學的“貨幣金融博物館”部門和中南財經政法大學的“貨幣金融歷史博物館”部門。然而,這4個圖書館分別擁有4項、9項、13項和8項特藏資源,這就意味著除了博物館、展廳外,其他的特藏資源實際上沒有特定的部門負責。

4 建議

縱觀38所財經院校圖書館的特色資源建設工作,絕大多數圖書館已經完成了從無到有的過程,正在向從有到多和從有到優的目標發展。在分析當前建設現狀和特點的基礎上,筆者得到了以下啟示。

4.1 重視資源建設,提供有效保障

制度保障是提升特藏資源建設質量的首要條件。重視特藏資源建設,要從構建特藏資源建設相關制度開始,將特藏資源建設寫入圖書館規劃、組織架構、業績考核標準之中,在制度層面將特藏資源建設嵌入到圖書館工作的方方面面。

人才保障是特藏資源建設的重中之重。圖書館在館員招聘與組織架構中應充分考慮到特藏資源建設工作的需要,組建一支高水平的專業團隊來開展特藏資源建設工作,在人力資源層面為特藏資源建設提供穩定和可持續的保障。

4.2 發揮學科優勢,立足地方特色

優勢學科能為特色資源建設提供堅實的基礎,將特藏資源與高校優勢學科結合起來,特藏資源才具有強大的生命力[6]。財經院校通常具備經濟、管理和法律等學科優勢和相應的人才優勢。以優勢學科為基礎建設特色資源,能較好地保障特色資源質量,同時還能用更少的成本建設更豐富的內容,借助優勢學科的影響力。此外,優勢學科往往具備數量眾多、學術能力強的科研人員,這些人才對于特色資源建設也有非常重要的引導和參考意義。

受歷史原因影響,我國財經院校比較均勻地散步在各省市,集中程度較低,這就使得各財經高校天然地處于豐富多彩的地理經濟文化環境中,擁有地方經濟、資源、民族、歷史、名人等多種特色資源。發現和建設富有地方特色的特藏資源,是展現財經高校資源建設特色的有效有段。

4.3 提升資源質量,避免同質化

特藏資源之所以“特”,源于其本身的獨特性和創新性,首先要與其他院校圖書館的特藏資源相區別。特藏資源建設不能停留在簡單的資源搬運和堆砌上,也不能僅僅追求數量和規模,忽視質量與深度。

財經院校圖書館的特藏資源主題多集中在財經領域,易造成特藏資源的同質化;同時還要有自己的組織加工,而不是重復建設和簡單粗暴的“照搬拿來”。財經院校圖書館在特藏資源建設前期策劃時就要重視“資源查新”,確保特色資源真正有特色。

4.4 推動共建共享,加強宣傳推廣

互聯網時代,“酒香不怕巷子深”的營銷觀念日漸式微,開放共享與宣傳推廣的重要性已經不言而喻。共享是推廣特藏資源和實現其利用價值的有效途徑[7]。目前,財經院校圖書館共建共享已有初步實踐和應用,2017年上海財經大學等多所財經高校發起成立了中國財經教育資源共享聯盟,但目前共享的資源仍然非常有限,集中在數據庫和期刊聯合目錄、元數據、學位論文、學者庫等類型。未來的特藏資源建設,必將朝著擴大共建共享范圍和加深共建共享范圍的方向發展,實現信息共享的最終目的。

突破本校封閉的傳播環境,加深開放程度,重視宣傳推廣是提高特藏資源利用效率的重要手段。圖書館應主動打破“藏而不用”的尷尬境地,積極對特藏資源進行宣傳推廣,尋找特藏資源與讀者需求的交集,如此才能真正發揮特藏資源的作用。

5 結束語

特色化是高校圖書館進行資源建設的重要原則之一,在競爭激烈、知識快速更新的“互聯網+”時代,特色就是信息資源建設的生命。有特色才有競爭優勢和發展潛力,同時有利于形成學科專業優勢,并為實現館藏資源優勢互補和資源共享打下基礎[6]。未來的特藏資源建設競爭,不僅僅是數量與規模的競爭,更是質量和影響力的競爭。