找尋內心的烏托邦

周子妮

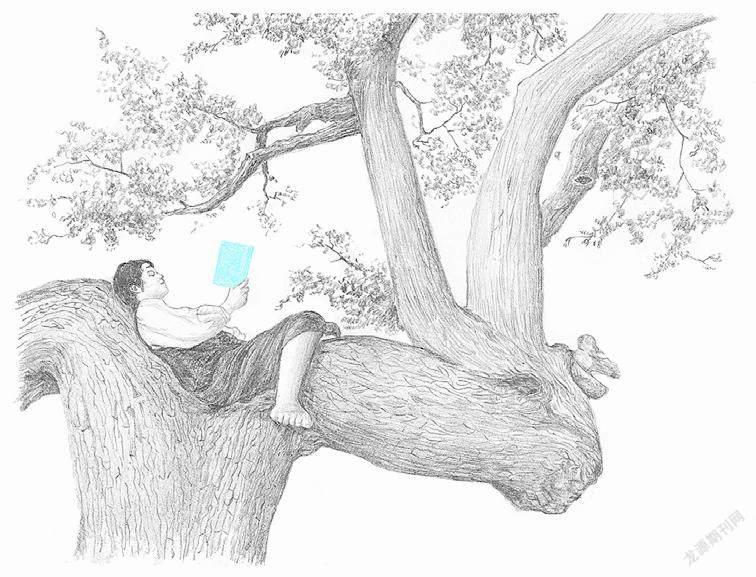

“采菊東籬下,悠然見南山”,是陶淵明歸隱山林的況味,烹雪煮茶,月落歸家,閑敲棋子落燈花,無非是為了讓心靈遠離塵雜,得以詩意地棲居。人生漫長,似乎在每個人的心里都有一個潛在的烏托邦,如一個遮天蔽日的森林,里面幽居著一個最真實,也最孤獨的自己。在長篇小說《樹上的男爵》中,意大利小說家卡爾維諾把潛意識中的烏托邦搬到了樹上,男主角柯希莫在枝繁葉茂間為自己營造了一個“世外桃源”,他用一生去捍衛這座只屬于自己的園子,正如卡爾維諾在小說中所說:“誰想看清塵世,就應同他保持必要的距離。”

“生活在樹上。”這是柯希莫自己也解釋不通的堅持,僅僅是因為餐桌上那道讓他認為殘忍之至的蝸牛餐嗎?少年柯希莫一賭氣上了樹,再也沒有下來。卡爾維諾的筆觸永遠是輕快夢幻的,即使有憤懣,即使有悲傷,生老病死在他的講述中也總是像踩在鋼琴曲《卡農》的旋律中,純粹、圣潔,又帶著史詩般華麗的力量。即使是在敘述母親的去世、愛人的遠走,都像在吟唱著一支遠古的歌謠,分外清晰地在人耳邊回蕩。讀來讓人如飲盡一杯清洌的酒,片刻間只覺唇齒留香,半晌才覺千回百轉,酒入愁腸。

四季更迭,主人公柯希莫在枝杈虬干間逐漸摸索到了生存的法則,飲食、排泄、洗澡,甚至是讀書。他靠無休止的閱讀蕩滌自己的身心,也蕩滌著周圍的人。他與十惡不赦的強盜因為閱讀結為好友,直到強盜上了斷頭臺,柯希莫依然堅持著把小說的結局念給那個即將一命嗚呼的人。上帝是否寬恕是上帝的事,柯希莫最后一次為他的強盜朋友讀書則是在進行最后的救贖。就如電影《肖申克的救贖》中,蒙冤入獄的安迪始終氣定神閑,耐心地教年輕的小混混念書,讓獄友瑞德幫他整理信件,當別人問他怎樣熬過單獨羈押的漫長時光時,他回答:“莫扎特的音樂始終在我心里。”再看電影中的安迪,何嘗不是同柯希莫一樣,把自己的心靈安放在世上某一處獨特的地方?書籍、莫扎特就是為他內心信念加固的城池,就像柯希莫身邊的藤條枝丫一般。他們都是自己心靈烏托邦里最安然的,也是唯一的居民。戰爭、煙火,即使身邊的一切都將被顛覆,那里也依然是其他人都不能涉足的未知地,那里生長著他們的信仰、他們的良知,即使歷盡千帆,在那個烏托邦里,他們始終有一顆赤子之心。

柯希莫曾幾次險些從樹上掉下來,但終于還是沒有落地。讓人很難想象,若是真的落了地,他是否還會返回樹上,還是如《海上鋼琴師》中的“1900”一樣,即使是死也一定要與游輪共存亡?故事的最后,年老的柯希莫憑借最后一點力氣攀上熱氣球,永遠地飄到天上去了。卡爾維諾在這里擱了筆,誰也不知道柯希莫究竟飄去了哪,究竟有沒有落地。但這已經不再重要,這樣的結尾正好適應這童話般的故事,這是柯希莫畢生的夢想,他用盡每一個細胞去守護它,他所付出的犧牲是否值得,不能由讀者依據個人經歷草率地判斷。年少時的夢想,逐漸在時光的淘洗中變黃變暗,失去了誕生時的光澤,堅守的桃花源慢慢地不去再看一眼,甚至變成了監守自盜的中轉站。幸好在此時讀到了柯希莫,這個一生執著于搭建內心烏托邦的家伙。有時候會想,柯希莫真是固執,然而,我又何嘗不想找尋自己內心的烏托邦,像柯希莫那樣,始終在樹上?