南北經濟差距時空演化與協調發展

——基于縣域層面NPP/VIIRS夜間燈光數據的實證研究

課題組

(1.江西財經大學經濟與社會發展研究院,江西南昌 330013;2.南京大學商學院,江蘇南京 210093)

一、引言

近年來,南北經濟差距日益擴大,成為區域協調發展新格局構建進程中的新情況新問題。從改革開放以來南北地區達格姆(Dagum)基尼系數、名義人均GDP 及其增速等情況看,基尼系數呈W 型分布,2013年后開始擴大;名義人均GDP在改革開放初期是南方地區略低于北方地區,1992年南方地區超過北方地區,兩者間差距出現拐點,2003年后逐步增大,2013年后快速增大。結合名義人均GDP 增速比,2003年后的差距總體上表現為總量南高北低,增速南快北慢,受總量與增速疊加影響,2013年后南北經濟出現了比較嚴重的分化[1]。

從區域政策看,現有協調發展政策主要關注東中西部地區,對南北地區關注不夠。縱觀“一五”以來的區域政策,除改革開放初期建立經濟特區、實施東南沿海率先發展戰略之外,我國在很長一段時間內所關注的主要是東中西部地區協調發展問題。黨的十八大以來,隨著長江經濟帶發展、長江三角洲區域一體化發展、粵港澳大灣區建設等國家重大發展戰略的實施[2],以長江三角洲和珠江三角洲為代表的南方地區經濟總體保持較好增長態勢,而北方地區則面臨經濟失速問題[3],南北經濟差距日益擴大并成為協調區域發展的一大障礙。李克強同志在2017年兩會和山東考察期間指出,就走勢和分化情況而言,我國經濟正由“東西差距”走向以黃河為界的“南北差距”。2019年,習近平同志在《求是》雜志上發表重要文章指出,要促進區域協調發展,發揮各地區比較優勢,促進各類要素合理流動和高效集聚,形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局[4]。

南北經濟差距現狀如何,在空間格局上表現在哪些方面,呈現出何種演化規律,形成差距的原因是什么,如何促進南北經濟高質量協調發展?為回答上述問題,本研究嘗試基于空間格局統計思想,從南北經濟密集性、方向性、關聯性等方面入手,揭示南北經濟差距空間格局、演化規律等,剖析其形成原因,進而提出政策啟示。

二、文獻綜述

不同于國際政治秩序和文學中的“南北”,本研究針對的是經濟學領域的“南北”,即我國南北地區經濟發展差距[5]。趙建安[6]、吳殿廷[7]等較早涉足了對南北經濟差距問題的研究。從現有文獻看,相關研究主要涉及南北經濟差距測算、演化、影響因素、對策建議等方面。經濟總量的絕對差異指數(如極差、標準差等)、相對差異指數(如基尼系數、泰爾指數)經常被用來測算區域經濟差異,有研究較早分析和比較了這些指數的優缺點[8],并據此測算了南北經濟差異的變動[9]。2013年之后,隨著南北經濟的日益分化,學術界開始關注南北經濟差距演化及特征,通過人均可支配收入、GDP 規模及其年度增長率等刻畫南北經濟差距演化情況[10],通過經濟增長率差值比較和偏離—份額分析方法刻畫西部地區南北經濟分化演化過程并識別其分化起點[11],把南北經濟差距演化過程劃分為均衡發展(“一五”計劃至1978年改革開放前)、南快北慢(1978年改革開放至2002年)、調整緩和(2003—2012年)、嚴重分化(2013年之后)四個階段[12]。圍繞南北經濟差距形成的原因,相關研究從經濟增長驅動力、區域經濟演變、外生變量沖擊、內部能力因素等視角進行了探討[13],集中分析了導致差距形成的主客觀原因、內外在原因。多數研究認為,要素、結構、制度差異是導致南北經濟差距形成的重要原因[14],創新能力和動能轉換差異也具有重要影響[15]。此外,還有研究通過比較南北地區在產業結構、補貼依賴、企業創新、市場經濟等方面的差異,探究南北經濟差距形成機理[16],從宏觀政策把控、中觀政策干預、微觀動能政策傳導等方面入手剖析其政策機理[17]。

綜合來看,現有研究大多進行定性分析或基于經濟統計數據開展計量經濟分析,鮮少利用空間格局統計方法特別是標準差橢圓(SDE)、探索性空間數據分析(ESDA)方法來分析南北經濟差距問題,極少涉及南北經濟協調問題。鑒于此,本研究將基于空間格局統計思想,采用不同于以往的指標(縣域單元NPP/VIIRS 夜間燈光數據①)來衡量經濟發展水平,利用SDE、ESDA、局部空間自相關(LISA)集聚圖等方法和工具,通過分析比較經濟密集性、方向性、關聯性等來反映南北經濟差距時空演化情況,探討南北經濟差距成因與協調發展策略。

三、研究區域、數據及方法

(一)研究區域和數據來源

本研究按照國家統計局的標準對我國31個省市區(不含我國港澳臺地區)進行劃分,把蘇、浙、滬、皖、鄂、川、渝、滇、黔、藏、湘、贛、閩、粵、瓊、桂等16個省市區劃為南方地區,把京、津、冀、晉、魯、豫、遼、吉、黑、蒙、陜、甘、青、寧、新等15 個省市區劃為北方地區,進而在張相文中國南北分界(秦嶺—淮河一線)和陳全功等南北分界地圖基礎上進行市縣層面的南北劃分[18]。考慮到南北分界涉及不同的角度和標準,且分界線、分界帶上縣域單元的劃分有待進一步探索,為突出典型性和代表性,把與南北兩大流域和國家重大發展戰略相關的長江經濟帶和黃河流域作為研究區域,探索南北經濟差距演化及協調問題。

長江經濟帶作為推動區域經濟發展格局由1字型向T字型轉變的重要戰略支撐帶,依托長江黃金水道貫穿11 個省市區,下轄130個地級市,總面積205.23萬平方千米,約占全國總面積的21.50%[19]。2014年,長江經濟帶被提升到國家發展戰略層面,按照中共中央政治局2016年3月25日審議通過的《長江經濟帶發展規劃綱要》提出的發展布局和戰略定位,長江經濟帶已經逐步發展成為我國經濟發展水平和市場一體化程度最高的區域之一,2020年實現總產值471 580億元,約占全國經濟總量的46.41%[20]。剔除夜間燈光數據缺失的樣本,得到1 069個長江經濟帶縣域單元。

黃河流域始于巴顏喀拉山,流經青、川、甘、寧、蒙、晉、陜、豫、魯九個省區,流域面積75.24 萬平方千米,2019年總人口4.3 億人,總產值24.9 萬億元,分別占全國的30.4%和27.5%[21]。黃河流域作為一個新的區域經濟概念,對其范圍學術界尚未形成統一的界定[22]。本研究在界定其范圍時,借鑒張可云等[23]的方法,以黃河自然流域為基礎,既考慮縣域單元的完整性,又考慮其與黃河的直接關聯性。剔除前述已被列入長江經濟帶的縣域單元以及夜間燈光數據缺失的樣本,得到715個黃河流域縣域單元。

研究數據主要包括柵格數據和矢量數據,其中前者采用NPP/VIIRS夜間燈光數據,由美國國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)提供,后者采用行政區劃數據,從自然資源部主管下的全國地理信息資源目錄服務系統獲取。以NPP/VIIRS夜間燈光數據作為基礎數據,進行阿爾伯斯(Albers)等積投影和年度數據合成計算,剔除低值噪聲、高值噪聲等異常值后,測算2012—2020年年平均夜間燈光數據像元亮度值(DN)以衡量行政單元經濟發展水平,同時以1:25萬的縣級行政區邊界矢量圖作為掩膜,裁剪柵格數據和繪制標準差橢圓。

(二)研究方法

1.SDE方法

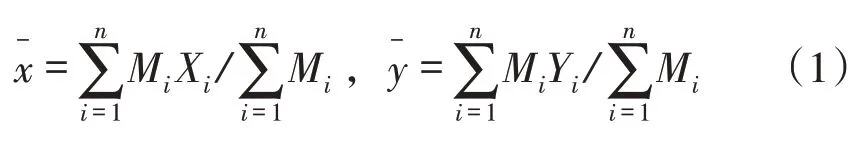

SDE 方法是分析經濟要素的中心性、方向性、密集性等空間格局時常用的方法[24]。標準差橢圓加權平均中心(xˉ,yˉ)[25]計算方法如下:

其中,(Xi,Yi)和Mi分別為區域內縣域單元i的中心坐標和要素(產值、人口、耕地等)屬性值,Mi用夜間燈光數據DN值衡量,n為區域內縣域單元數量。利用ArcGIS 軟件根據3σ 準則創建一個標準差橢圓,以橢圓的主軸刻畫要素空間分布的方向性,方向角用正北方向順時針旋轉到主軸位置時的夾角θ表示[26]。夾角θ的計算公式如下:

2.ESDA方法

ESDA方法是進行空間統計分析的重要方法,可通過挖掘數據在空間上的關聯與集聚分布情況,明確事物的空間差異和演化[27],其常用的指數有全局和局部莫蘭指數(Moran's I)、吉爾里指數(Geary's C)、格蒂斯-奧德指數(Getis-Ord G)等。本研究用全局莫蘭指數Moran's I來描述經濟發展水平的總體空間關聯和集聚特征[28],其計算公式如下:

其中,Moran's I為全局莫蘭指數,Mi(Mj)為縣域單元i(j)的夜間燈光DN值;wij為空間權重,用于表征縣域單元i與j之間的空間臨近關系;m為與縣域單元i相鄰的縣域單元數量;S為DN值的方差。Moran's I的取值范圍為[-1,1],其值大于0 代表正相關,取值越大,說明經濟發展水平高值(低值)聚集程度越高,關聯性越強;其值小于0代表負相關,取值越小,說明異質聚集程度越高,總體空間差異越大;其值等于0代表不相關。

進一步,利用局部莫蘭指數Local Moran's Ii明確研究區域內不同經濟發展水平縣域單元集聚分布情況[29],計算公式如下:

其中,Local Moran's Ii為縣域單元i的局部莫蘭指數,k為相鄰縣域單元數量。該指數大于0 代表相鄰縣域單元經濟發展水平與自身相似,小于0代表發展水平相異,等于0代表不相關。可結合莫蘭散點圖描述研究區域內各縣域單元經濟發展水平空間集聚模式,如高值集聚模式(H-H型)、低值集聚模式(L-L 型)、低值異質集聚模式(L-H 型)、高值異質集聚模式(H-L 型)。在此基礎上,可進一步利用LISA集聚圖直觀呈現經濟發展水平在地圖上的局部空間關聯和集聚分布情況。不過,受篇幅限制,后文不再具體展示莫蘭散點圖和LISA集聚圖,僅列示各集聚模式下縣域單元的數量。

四、南北經濟差距時空演化

(一)南北經濟均為倒丁字型分級結構,南方經濟密集性強于北方且呈上升趨勢

夜間燈光數據已被證實與經濟指標高度相關,且不易受不同年份不同地區統計口徑、價格差異及人為因素等影響,能夠較為真實地反映研究區域經濟發展狀況,常被作為GDP、收入等經濟指標的代理變量。本研究利用NPP/VIIRS 夜間燈光數據DN 值來衡量研究區域內各縣域單元的經濟發展水平,采用自然間斷點分級法將我國南北地區縣域單元經濟發展水平劃分為高、一般、較低、低四個等級,經濟密集性越強,則經濟發展水平越高。考慮到南北地區縣域單元數量不同,采用縣域單元數量占比來分析和比較南北經濟密集性時空演化及其趨勢。

由圖1可見,研究期內南北經濟密集性弱的縣域單元占比最高,約為73.7%~84.5%,經濟密集性強的縣域單元占比最低,約為2.0%~6.0%,地區內經濟發展嚴重不平衡,倒丁字型特征明顯。從時序變化趨勢看,2012年以來,南北地區經濟密集性強的縣域單元占比整體上均呈上升之勢,而經濟密集性弱的縣域單元占比除個別年份外逐年下降,這可能與“十三五”期間全面深化改革的沖擊有關,但總體而言南北經濟密集性均有所增強,且南方經濟密集性強于北方。

圖1 2012—2020年南北地區基于經濟密集性分級的縣域單元占比

(二)南北經濟均呈東西方向空間分布格局,但南方經濟的方向性在減弱,北方經濟的方向性有所增強

如表1所示,南方地區采用一個標準差橢圓。橢圓面所包含的區域北至安徽和江蘇中部(五河縣、寶應縣、洪澤區等地),南至湖南西南(新化縣、冷水江市等地),西至重慶中部(涪陵區、綦江區等地),東至東南沿海地區,且橢圓面積擴大,呈現擴張態勢。其方向角由2012年的81.541 0°減小至2020年的81.094 0°,呈明顯的東西方向空間分布格局。結合扁率變化情況,其方向性有所減弱,存在南北方向的發展趨勢。相應地,北方地區也采用一個標準差橢圓。橢圓面所包含的區域北至山西東北(忻州市、呂梁市等地),南至陜西東南部(商南縣、丹鳳縣等地),東至山東東北部(東營區、壽光市、昌樂縣等地),西至甘肅、寧夏交界處,且橢圓面積2017年之后開始縮小,整體上呈東西方向空間分布格局。結合扁率變化情況,其方向性有所增強。

表1 2012—2020年南北經濟標準差橢圓主要參數

(三)南方經濟具有更強的關聯性

南北經濟均主要表現為低值集聚和高值集聚,集聚結構單一,利用2012—2020年經濟發展水平全局莫蘭指數來分析南北經濟總體空間關聯特性。根據測算結果,研究期內南北地區全局莫蘭指數分別在0.707~0.722、0.531~0.562 之間且均具有顯著性,說明南北經濟總體上均存在較強的空間關聯性。由圖2可見,南方經濟全局莫蘭指數明顯大于北方經濟全局莫蘭指數,說明南方地區縣域單元之間的空間關聯性強于北方地區。

圖2 2012—2020年南北經濟全局莫蘭指數

在全局自相關分析基礎上測算各年南北地區經濟發展水平局部莫蘭指數,并結合LISA 集聚圖進一步明確其集聚分布情況。具體來看,2012—2020年,南方經濟位于高值集聚區的縣域單元主要分布在川(成都市轄區),渝(渝北區、南岸區、江北區、沙坪壩區、大渡口區),鄂(武漢南部城區、江夏區),湘(長沙中心城區),皖(合肥市中心城區),贛(南昌青山湖區),蘇(南京市轄區),滬(上海市轄區)等地,基本上是省會城市、直轄市或長江經濟帶三大城市群其他中心城市的市轄區。這些地區交通便利,經濟發達,是長江經濟帶發展的核心,強極化效應顯著且縣域單元數量增加很快。南方經濟位于低值集聚區的縣域單元主要分布在滇川鄂北部、湘南和贛西地區,其縣域單元數量較多且逐漸聚集成片。這些縣域單元受地理位置、交通運輸等因素限制,經濟發展水平不高,弱極化效應顯著,但縣域單元數量有所減少。

相比之下,2012—2020年,北方經濟位于高值集聚區的縣域單元主要集中在陜(西安中心城區、咸陽渭城區、秦都區),青(西寧城區),豫(洛陽、鄭州部分城區以及新鄉的新鄉縣和紅旗區),晉(太原城區及清徐縣、大同云崗區),魯(濟南部分中心城區、濰坊寒亭區等、青島黃島區等)等地,強極化效應顯著,且關中城市群、中原城市群、山東半島城市群、西寧—海東都市圈等的發展帶動了周邊地區經濟的快速發展;位于低值集聚區的縣域單元集中分布在陜、甘、青、藏等地,這些縣域單元大多位于城市群或都市圈邊緣,不具備引資引智優勢,經濟發展水平比較落后,其數量近年來增加很快。

總體來看,在南北地區縣域單元中,分布在經濟發展水平低值集聚區的數量最多,其次是分布在高值集聚區的,分布在低值異質區和高值異質區的較少,南北經濟均具有較強的空間關聯性,主要表現為經濟發展水平低值集聚,其次是高值集聚,集聚結構單一。

五、南北經濟差距成因與協調發展狀況

(一)南北經濟差距成因

基于前文的時空演化分析,圍繞南北經濟密集性南高北低空間格局、倒丁字型分級結構以及集聚結構單一等問題,從時空維度剖析南北經濟差距成因。從既有研究看,地區間和地區內差距對經濟差距演化均具有不容忽視的作用,基于泰爾指數分析改革開放以來我國省際經濟差距變化趨勢的實證檢驗表明,地區間差距是導致地區經濟差距變化的關鍵原因[30]。由圖3可見,1978—1991年,南北經濟差距整體呈縮小趨勢,打破了以往經濟密集性北強南弱的狀況;1992—2002年,延續之前發展趨勢,GDP 增速表現為南快北慢;2003—2012年,南北經濟差距趨于縮小;2013年后,南北經濟差距再次拉大。南北經濟差距的這一演化過程形成了南北經濟密集性南強北弱的空間格局,解釋了南北經濟差距的成因。

圖3 1978—2018年南北地區基于Dagum基尼系數分解的地區間差距、GDP比及GDP增速比

近年來,地區內差距的作用有所減弱[31],黃濤等[32]的研究支持了這一結論,但對南北地區而言,地區內差距仍然是導致南北經濟差距形成的主要原因[33]。由表2可知,無論是南方地區還是北方地區,經濟密集性弱的縣域單元均占絕大多數,其次是經濟密集性較弱的縣域單元,其他分級類型的縣域單元占比極低,呈典型的倒丁字型結構,地區內懸殊的差距客觀上進一步加大了南北地區總體的經濟差距。

表2 2012—2020年南北地區基于經濟密集性分級的縣域單元數量個

此外,地區內兩極分化的情況同樣值得關注。由表3可知,南北地區強正相關的縣域單元數量均占絕大多數且呈增長之勢,地區內的兩極分化同樣不利于南北地區總體經濟差距的縮小。

表3 2012—2020年南北地區基于LISA集聚模式的縣域單元數量個

(二)南北經濟協調發展狀況

前文關于南北經濟差距時空演化及成因的分析,為明確當前南北地區發展不平衡不充分和經濟分化的事實,進而提出促進南北經濟高質量協調發展的政策建議奠定了基礎。接下來仍從經濟密集性、方向性、關聯性等方面進行討論。

從密集性看,南北地區縣域單元經濟密集性均呈倒丁字型分級結構,地區內發展尚不平衡。要推動南北經濟高質量協調發展,必須著力解決這一問題。得益于國家“十二五”規劃、“十三五”規劃的持續實施以及京津冀協同發展、“一帶一路”倡議、長江經濟帶發展等協調發展戰略的深入推進,南北地區整體經濟密集性均有所增強,但地區內經濟發展不平衡現象仍然比較嚴重,南北經濟尚處于低水平協調階段。

從方向性看,南北經濟的空間發展軸向均為東西方向,構成了南北經濟協調發展的重要基礎。進一步結合南北經濟重心遷移和重心距離變化情況來分析其協調發展狀態。在南方地區,2012年經濟重心位于湖北省荊州市蘄春縣,之后每年分別遷移6.83 千米、4.89 千米、12.03 千米、19.47 千米、8.32 千米、3.32 千米、8.81 千米、1.73 千米,到2020年總體上向西遷移了27.90 千米,且在該方向遷移的距離遠大于在南北方向遷移的距離,這可能得益于長江中上游兩大城市群的快速崛起。而“十二五”后期長江三角洲城市群作為長江經濟帶的“龍頭”,按照《長江三角洲地區區域規劃》戰略定位打造的中國最強世界級城市群和全球先進制造業產業集群,以及2019年之后推進的“一極三區一高地”建設,可以解釋研究期內2013—2015年以及2019年之后經濟重心的反向遷移。在北方地區,2012年經濟重心位于山西省安澤縣,2012—2020年經濟重心一直在安澤縣內移動,總體上向東南方向遷移了15.61 千米,這說明東側、南側發展速度更快,其中鄭州、濟南等省會城市的崛起以及中原城市群、山東半島城市群增長極功能的凸顯起到了至關重要的作用,而2017年之前經濟重心在東西方向的Z字型移動,可能是絲綢之路經濟帶與歐亞經濟聯盟對接、中歐班列開通、“一帶一路”雙邊合作規劃簽署等對西南城市經濟推動作用的結果。與此同時,南北地區經濟重心的遷移也帶來了其重心距離的變化,重心距離由2012年的711千米縮短至2020年的698 千米,有利于南北經濟協調發展。

從關聯性看,根據全局莫蘭指數時序變化,南方經濟關聯性更強,集聚特征更明顯。根據LISA集聚圖,強正相關的高值集聚區主要分布在東部沿海、長江三角洲、珠江三角洲和以京津等超大型城市為核心的地區,其次是西安、石家莊、太原等特大型省會城市,這些地區呈現出明顯的空間集聚特征,經濟發展水平提高較快,能帶動周邊地區發展,符合工業區位論和中心地理論的預期。這與東部沿海、長江三角洲等地的區位優勢密切相關,改革開放等一系列政策因素也在其中發揮重要作用。相比之下,南北地區更多的縣域單元處于低值集聚區,這些縣域單元呈大片聚集性分布且占比高,說明南北地區經濟發展均不平衡,趨向于兩極分化。

綜合來看,南北經濟具有相同的方向分布,其重心距離的縮短有利于兩者協調發展。南北經濟均具有較強的空間集聚性,特別是南方經濟。與此同時,南北經濟的倒丁字型分級特征和空間上的兩極分化反映了地區內經濟發展的不平衡不充分狀態,這不利于南北經濟協調發展,但從時序變化看,這種狀況有所改善。

六、結論、啟示與貢獻

(一)結論

本研究基于空間格局統計思想,利用2012—2020年長江經濟帶和黃河流域1 784 個縣域單元NPP/VIIRS 夜間燈光數據以及SDE、ESDA 等空間統計分析方法比較南北地區經濟密集性、方向性、關聯性等,探討南北經濟差距空間格局、演化規律及形成原因,分析南北經濟協調發展狀況,得出如下結論:

第一,南北經濟均呈倒丁字型分級結構,經濟的發展仍然不平衡不充分,南北經濟密集性與集聚程度均有所提高,特別是南方地區。

第二,從空間分布的方向性看,南北經濟均呈東西方向的空間分布格局,其中南方經濟這一方向性在減弱,北方經濟這一方向性在增強。

第三,南北經濟的空間關聯性均比較強,且南方經濟的關聯性更強,南北經濟在空間關聯上均主要表現為低值集聚和高值集聚模式,集聚結構單一。

第四,南北經濟密集性南高北低的空間格局是導致南北經濟差距形成的原因,而地區內差距和兩極分化是導致差距形成的主要原因。

第五,南北經濟具有相同的方向分布,重心距離的縮短有利于南北經濟協調發展,地區內不平衡不充分的經濟發展狀態不利于南北經濟協調發展,可望隨著南北經濟密集性的增強以及局部空間關聯與集聚分布的優化得到改善。

(二)啟示

本研究的政策啟示顯而易見:協調南北經濟發展需要從根本上解決發展不平衡不充分問題。具體包括以下幾點:

一要有針對性地增強南北地區經濟密集性。南方地區要依托珠江三角洲、長江三角洲及省會城市優勢,順應新科技新產業革命發展趨勢,加快推動三產融合、創新發展與數字化轉型,打造一體化地區經濟發展動力體系;北方地區要通過深入推進國有企業轉型和經濟體制改革來加快增速換擋,通過培育城市群和增長極來增強對經濟的輻射帶動作用。

二要推動經濟發展水平分級結構逐步由倒丁字型向倒三角型轉化,構建南北經濟協調發展的基礎條件。

三要進一步增強南北經濟空間聯系。通過城市群、發展軸帶、陸海通道、基礎設施等硬件設施建設以及國內產業鏈、超大規模市場、共享共擔共治機制等軟件條件建設,增強南北地區內和地區間的經濟聯系。

四要綜合利用財稅、產業、區域政策,有針對性地促進南方地區平衡發展,提高北方地區經濟發展水平。南方地區經濟發展水平整體高于北方地區,但內部不平衡狀況較嚴重,北方地區大量的縣域單元空間關聯性不顯著且經濟發展水平低,需要在推動南北經濟高質量協調發展過程中予以重點關注。

(三)貢獻

本研究對于明確南北經濟差距空間格局及演化規律,制定相關財稅、產業和區域政策,構建區域協調發展新格局,具有重要理論與現實意義。具體貢獻如下:

一是綜合運用SDE、ESDA、LISA集聚圖等方法和工具進行空間統計分析,較經典統計方法更能體現南北經濟空間格局的特征(密集性、方向性、展布性等)和狀態(集聚性、關聯性)。

二是采用縣域單元NPP/VIIRS 夜間燈光數據開展南北經濟差距實證分析,較經濟統計數據受人為因素干擾更少,統計口徑更統一,較DMSP/OLS夜間燈光數據②更連續,且不易受燈光值溢出影響③。

三是以縣域單元為柵格點,可以更加清晰地刻畫南北地區特別是城市和城市群內部的集聚和關聯情況,更契合區域經濟研究范式的要求。

*江西財經大學劉鎮研究員、南開大學劉秉鐮教授、吉林大學趙儒煜教授對本研究提供了有益建議,特此感謝!

注釋:

①NPP/VIIRS夜間燈光數據為美國索米國家極地軌道伙伴衛星(Suomi National Polar-orbiting Partnership,Suomi NPP)搭載的可見光近紅外成像輻射傳感器(Visible Infrared Imaging Radiometer Suite,VIIRS)生成的夜間燈光數據,由美國國家海洋和大氣管理局提供。

②DMSP/OLS 夜間燈光數據為美國國防氣象衛星計劃(Defense Meteorological Satellite Program,DMSP)系列衛星搭載的可見光成像線性掃描業務系統(Operational Linescan System,OLS)生成的夜間燈光數據。

③在DMSP/OLS、NPP/VIIRS兩大主要的夜間燈光數據系統中,DMSP/OLS 夜間燈光數據僅提供1992—2013年的數據,分辨率不高且像元亮度值(DN)存在數據不連續和燈光溢出現象,因此本研究采用NPP/VIIRS 夜間燈光數據作為基礎數據。