日照作用下混凝土箱梁溫度分布觀測與分析

孫舒暢

(武漢工程大學,湖北 武漢 430074)

1 概述

在改革開放以來,我國公路建設事業快速發展。在我國南方地區,由于湖泊河流眾多,橋梁占公路總里程的比例可達十分之一以上。對于橋梁的上部結構,箱型截面因其抗扭慣性矩較大、且在施工和使用過程中具有良好穩定性成為了橋梁上部結構的首選截面形式。由于橋梁結構長期暴露于自然環境中,受日照輻射、空氣流動和環境溫度等因素影響,箱梁結構的溫度場會表現出明顯的隨機性、時變性和非線性,由溫度作用產生的混凝土箱梁的應力和變形直接影響到混凝土結構的安全性、耐久性和適用性,對橋梁結構的內力有顯著影響[1-3]。理論分析和實驗研究均表明,溫度作用在某些氣候極端的條件下會超過其他荷載成為第一控制作用,對橋梁的安全運營造成較大的危害。對于預應力混凝土箱梁來說,溫度作用是造成混凝土開裂的主要影響因素之一。由于混凝土的熱傳導系數通常在1.86~3.49W/(m℃),熱傳導效率不高。當外部環境溫度發生變化的時候,混凝土表面的溫度跟著環境變化而迅速變化,而混凝土內部的溫度變化則相對較為緩慢,由此產生不均勻的溫度分布,會引起非常大的溫度應力。其中日照作用因其作用范圍的局部性,時間上短時急變導致橋梁結構受到日照作用時溫度變化表現最為復雜。因而,日照作用對橋梁結構的影響已成為國內外學者關注的主要焦點之一,而建立精確的橋梁溫度場是研究其效應的基礎和前提。

國內外學者對于混凝土箱梁結構受到日照作用下的溫度分布規律開展了許多工作,認為橋梁溫度場隨著橋梁位置、截面尺寸形式、日照輻射強度等因素的不同而改變[4-8]。為了便于橋梁的工程設計,各國在橋梁設計規范中對箱梁的溫度分布給出了不同的溫度梯度模式。其中我國《公路橋涵設計通用規范》(JTG D60-2015)[9]、美國AASHTO 規范[10]、歐洲規范[11]等規范采取多折線的溫度梯度模式,文獻[12-14]中通過實測數據和理論分析提出箱梁截面由頂板至底板以上的溫差模式可用指數曲線的形式來表示。由于混凝土箱梁溫度場具有明顯的區域性,且不同的箱梁截面形式和布置特點所呈現的溫度分布也大不相同,所以在實際應用中不能簡單地套用某一地區的溫度梯度模式,而必須通過實測溫度數據來分析研究符合本地區的混凝土箱梁的溫度梯度模式。而相比于通過有限元數值模擬得到的溫度場,其結果對于邊界條件的選取十分敏感,具有明顯的不確定性,現場實測的溫度數據更能反映橋梁運營時期的真實狀況。因此,隨著橋梁工程的發展,鑒于溫度作用對于橋梁結構的影響,更好地觀測與分析橋梁溫度場,研究其溫度場的分布規律,對于提高結構的安全性和和延長橋梁的使用壽命具有非常重要工程實際意義。亦對于完善混凝土箱梁設計理論具有重大的參考價值。

2 箱梁溫度觀測截面測點布置

新五黃立交B 五聯匝道橋,其結構為5×21.36m 等截面混凝土曲線箱梁,南北朝向。匝道橋為10m 寬鋼筋混凝土箱梁,曲率半徑2000m,采用單箱單室截面,箱梁頂板寬10m,挑臂長2.5m,厚度0.15~0.4m,底板寬5m,箱梁截面高度為1.5m。

為了反映在日照作用下混凝土箱梁的實際溫度變化規律,在接近跨中截面的1-1 截面處,布置了28 個LTM8877 溫度傳感器(測量范圍為-55~+125℃,在-10~+85℃范圍內精度為±0.5℃)。箱梁截面溫度測點布置如圖1 所示。

圖1 箱梁截面溫度測點布置圖

3 溫度觀測數據分析

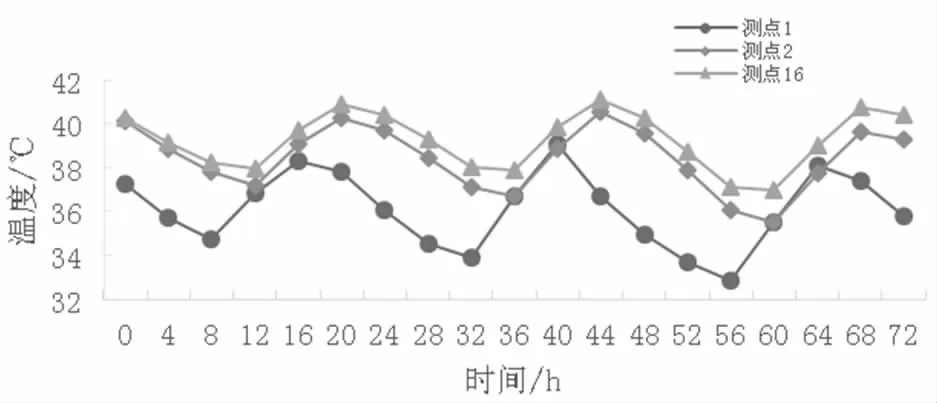

因混凝土導熱系數較低,且受到箱梁空間尺寸上的影響,從國內外混凝土箱梁溫度場觀測數據來看,在日照輻射的作用下,箱梁頂板溫度高于腹板、底板的溫度,且豎向溫差較大。因此從新武黃立交橋混凝土箱梁溫度檢測數據中選取了夏季太陽輻射較為強烈的幾天進行分析。根據氣象局所查的資料,選取2019 年8 月17 日至19 日三天的觀測數據進行分析。溫度測試頻率為每四小時一次。三天最高環境氣溫均為38℃。下圖中0 時刻均為2019 年8 月17 日0 時。

3.1 箱梁頂板混凝土溫度分布

根據箱梁截面溫度測點實測數據顯示,在日照作用下,箱外遮蔭氣溫和各測點的溫度測試數據隨時間變化基本呈周期為24 小時的正弦曲線變化,由于各測點的深度的不同,其溫度變化幅值也有所不同。

分析圖2 與圖3 可以得出, 箱梁頂板上下表面各測點位置的混凝土溫度變化規律幾乎一致, 均呈明顯的正弦變化趨勢。但由于我國處于北半球,西側位置的輻射角小于東側位置,西側吸收的太陽輻射略高于東側,從而致使由于位于頂板上下表面西側16、22 測點溫度始終略高于位于東側2、8 測點溫度。箱梁頂板東西兩側橫向溫差不大,最大溫差不超過2℃。

圖2 箱梁頂板上表面測點與箱外遮蔭氣溫

圖3 箱梁頂板上表面測點與箱外遮蔭氣溫

整體來看,頂板溫度在當日11 時左右達到最低值,在21 時左右達到溫度最高值,16 時左右溫度變化速率最快。說明太陽輻射在6 時左右開始增強,致使箱梁溫度下降速率減小;在16 時左右達到最大值,致使箱梁溫度上升速率達到最大值;在21 時左右太陽輻射減弱至最低,致使箱梁溫度在此時達到最大值,隨后溫度開始下降。由于受到較強烈的太陽輻射的影響,箱梁頂板上表面的混凝土溫度明顯高于同一時刻的箱外遮蔭氣溫,最高溫度約為41℃。

對比箱梁溫度測點與箱外遮蔭溫度數據,由于混凝土的導熱系數較低且由于溫度測點埋置深度于頂板表面3cm 以下,不能受到陽光直射,因此頂板表面以下測點位置的混凝土溫度達到最大值和最小值的時間比箱外遮蔭溫度測點要延遲到3 到4 個小時。

3.2 箱梁腹板混凝土溫度分布

分析圖4 可以得出,腹板混凝土溫度在當日16 時左右達到最大值,在當天4 時左右溫度達到最低值,14 時左右溫度上升速率最快。腹板中心截面靠近箱內測點13混凝土溫度變化幅度大于其他部位,腹板內部測點11,12 混凝土溫度變化幅度相對較小;升溫過程中,由于箱室內溫度上升速度高于外界氣候環境溫度,因此內表面溫度變化速率高于外表面溫度變化速率,且兩者溫差逐漸增大,當箱梁溫度達到最大值時,溫差也達到最大值約2℃;降溫過程中,內外兩側溫度逐漸下降,溫差減少,內外最低溫度基本一致,溫差不超過1℃。

圖4 箱梁東側腹板中心截面測點實測溫度

3.3 箱梁沿截面高度混凝土溫度分布

圖5 中16、22 號測點為頂板上下表面測點,23、24、25 號測點為腹板從上至下所布置測點。圖中0 時刻為2019 年8 月17 日0 時。

圖5 箱梁沿截面高度測點實測溫度

分析圖5 可以得出在日照作用下箱梁沿截面高度混凝土溫度存在較大的溫差,在18 日20 時達到最大溫差,最大值可達7℃。箱梁腹板以下由于箱梁翼緣板的遮擋,無法受到太陽直射,所以23、24、25 號三處測點溫度變化幾乎一致,溫度上升速率明顯低于頂板混凝土測點,在當日16 時腹板混凝土溫度升至最高值,相較于頂板混凝土測點溫度達到最高值的時間晚大約5 至6 個小時。腹板混凝土三處測點溫度達到最高值的數值幾乎一致。

3.4 箱梁混凝土沿截面高度溫差分布模式

通過對上述箱梁混凝土溫度測點在溫度觀測周期內的數據的分析,可以看出,頂板西側混凝土測點溫度變化幅度較大;箱梁腹板混凝土各溫度測點因翼板遮擋的影響,無法受到太陽輻射作用,在觀測周期內的變化都較為穩定。因此考慮將東側頂板沿板厚方向的測點以及沿腹板高度方向的測點的觀測溫度來研究箱梁混凝土沿截面高度的溫差分布模式。

表1 箱梁截面最大豎向溫差表

分析混凝土箱梁溫度測點數據可以得到,在2019 年8 月19 日4 時達到最大豎向溫差值,最大值可達7.31℃。通過對混凝土箱梁截面實測溫差數據進行曲線擬合,發現與我國鐵道部《鐵路橋涵混凝土結構設計規范》(TB10092-2017)[15]中規定的溫度梯度曲線形式相似。因此采用式(1)對混凝土箱梁沿截面高度溫差進行數值擬合。

式中:T0為箱梁截面豎向溫度最大溫差(℃);

T(y)為計算點的溫度差值;

y 為計算位置到頂板最上部距離(m);

a 為參數。

通過最小二乘法擬合最終得到混凝土箱梁豎向溫度梯度為

由于橋址方位、箱梁截面尺寸以及地理環境氣候因素的不同,與我國現行鐵路規范相比,在同一水平位置所求得的溫差值小于規范要求。由此可知在不同地理環境下,混凝土箱梁豎向溫度梯度存在著明顯區別,需要做到一橋一分析。

圖6 箱梁截面溫差分布

4 結論

本文基于混凝土箱梁的實測溫度數據, 分析研究了混凝土箱形梁橋的溫度場分布規律, 并提出了適合該橋地區的溫度梯度模型,為現行規范的修訂提供合理的建議, 并為后續混凝土箱梁的溫度作用的評估與計算做好了鋪墊。主要結論如下:

4.1 混凝土箱梁在日照作用下溫度測點數據與箱外遮蔭氣溫隨時間變化的規律基本一致,呈正弦曲線變化,其變化周期均為24 小時。由于受到日照作用的影響,箱梁頂板混凝土在同一時刻的氣溫均大于箱外遮蔭氣溫,最高溫可達41℃。因混凝土導熱系數較低,在頂板混凝土達到日最高氣溫的時刻比箱外遮蔭氣溫達到日最高值的時刻晚3 至4 個小時。

4.2 箱梁腹板與頂板混凝土在同一天變化趨勢存在差異,腹板混凝土溫度在當日8 時左右開始上升,14 時左右溫度變化速率最快,16 時達到氣溫最高值;頂板混凝土溫度在當日11 時左右開始上升,16 時左右溫度變化速率最快,21 時達到氣溫最高值。腹板混凝土溫度測點沿板厚方向日溫變化趨勢基本相同,靠近箱內混凝土溫度測點日溫變化速率略高于外表面測點。

4.3 混凝土箱梁沿截面高度的溫差呈非線性分布,最大豎向溫差值可達7.3℃。由頂板至腹板最下部溫差分布模式可用指數函數 來描述。