急傾斜煤巖互層巷道非對稱變形特征及跨界錨注差異化支護技術

董太華,謝正正,張 農,4,劉華君,王 金,康 虹

(1.四川川煤華榮能源有限責任公司 廣元分部,四川 廣元 628017;2.中國礦業大學 深部煤炭資源開采教育部重點實驗室,江蘇 徐州 221116;3.中國礦業大學 礦業工程學院,江蘇 徐州 221116;4.江蘇師范大學開放實驗室,江蘇 徐州 221116;5.四川川煤華榮能源有限責任公司 趙家壩煤礦,四川 廣元 611330)

據統計[1-3],急傾斜煤層儲量約占我國總儲量的17%,但開采量占比不足4%,隨著優質煤炭資源的逐漸枯竭,急傾斜煤層開采勢在必行。由于當前急傾斜煤層巷道缺少相應的圍巖控制理論及合理的支護技術,一直面臨著難以有效維控的技術問題,阻礙了急傾斜煤層的開采利用[4-6]。

煤巖體大傾角的賦存結構在自重影響下易引起滑移錯動,造成急傾斜煤層巷道出現“頂板下挫、底板隆起”的非對稱變形特征[7-10]。屠洪盛、楊帆、鄭朋強等[11-13]提出對破壞嚴重的關鍵區域進行加密支護強化控制;王云河[14]等提出提高預緊力和利用注漿等技術進行預應力全錨支護,提高圍巖完整性;馬振乾[15]等提出充分調動圍巖自承能力的錨帶網索梁支護形式,使支護體系與圍巖形成承載整體。以上研究對揭示急傾斜煤層變形破壞具有極大促進作用,而采取的控制措施多為局部加強或密集錨桿索聯合支護,對急傾斜煤巖互層巷道的高效控制缺乏針對性。急傾斜煤層占可采儲量過半的四川省,為保障省內煤炭資源需求,長期開采急傾斜煤層,而急傾斜煤層巷道大變形問題并沒有得到根本解決,阻礙了煤炭資源高效利用[16]。川煤集團趙家壩礦是一直開采急傾斜煤層的代表礦井之一,在煤層中布置巷道時,往往出現非對稱大變形問題,嚴重影響煤礦安全生產。為此,通過采用現場觀測、理論分析和數值模擬等方法,對急傾斜煤層巷道圍巖破壞特征和非對稱變形機制進行分析,根據跨界支護原理[17-19]提出非對稱跨界錨注支護技術,為實現急傾斜煤巖互層巷道穩定性控制創造條件。

1 急傾斜煤巖互層巷道工程

1.1 項目背景

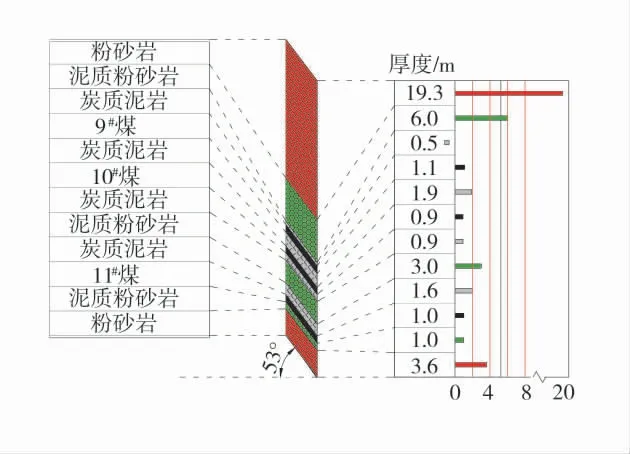

試驗巷選為趙家壩礦106 采區1961 工作面回風巷,該巷平均埋深為450 m,開掘遇2 層急傾斜煤層,分別為9#煤層和10#煤層,兩煤層平均傾角為53°,9#煤層厚度為1.1 m,10#煤層厚度為1.0 m,均屬于薄煤層,兩煤層之間巖層為炭質泥巖,厚度為2.5 m。該巷始終穿3 個煤巖層,屬于典型的急傾斜煤巖互層巷道。1961 回風巷巖層賦存柱狀如圖1。

圖1 1961 回風巷巖層賦存柱狀圖Fig.1 1961 rock occurrence histogram of return air roadway

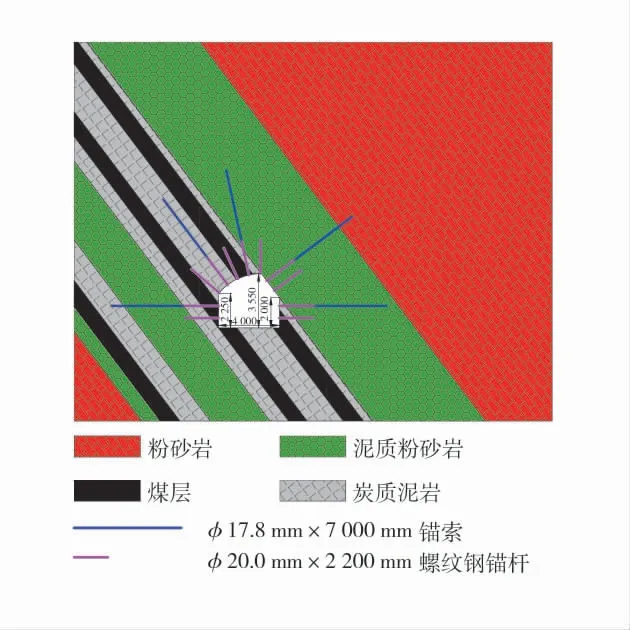

根據礦方工程經驗,1961 工作面回風巷選用直墻異形頂斷面,巷道寬度為4 000 mm,最大高度為3 550 mm。平行于9#煤層頂板截割,不破壞頂板結構,該側頂板為直斜頂;垂直于9#煤層截割煤巖體,該側頂板形成弧形頂。1961 回風巷原有支護為錨桿錨索聯合支護形式如圖2,錨桿每排施工11 根,間排距均為800 mm,錨桿規格為?20 mm×2 200 mm;錨索每排施工5 根,采用“5-0”布置,排距為1 600 mm;經實測原支護錨桿預緊力平均僅為30 kN,錨索預緊力平均僅為80 kN。

圖2 原有支護方案示意圖Fig.2 Schematic diagram of original supporting scheme

1.2 急傾斜煤巖互層巷道圍巖破壞特征分析

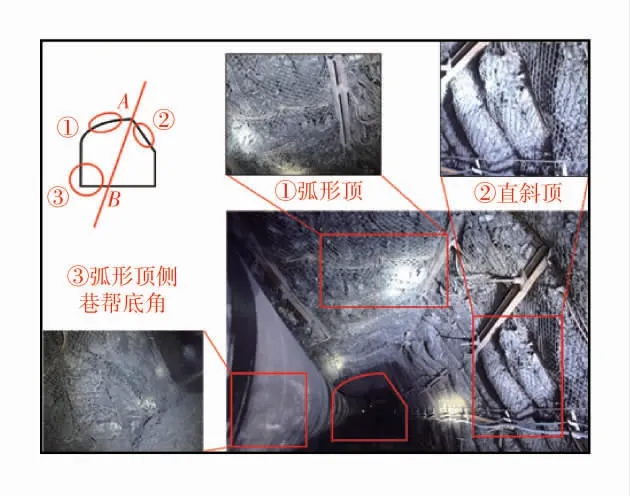

1961 回風巷圍巖非對稱變形破壞特征如圖3,1961 工作面回風巷作為急傾斜煤巖互層巷道主要表現以下3 個特征:①右側直斜頂發生“鼓包”變形,表層松散,局部層狀片落;②左側弧形頂淺部破碎嚴重,鋼筋梯子梁普遍彎曲,滑移錯動變形明顯;③左側巷幫底角區域被整體“擠出”,底鼓范圍廣,為滿足軌道行車要求需至少鏟底3 次。綜上分析,以巷道右側A 點至左側B 點斜拉對角呈現兩側非對稱變形,在AB 斜線右側僅發生小范圍脫落變形;而在左側區域,弧形頂、巷幫及底板均發生較大范圍變形破壞,極大影響了煤炭安全開采。

圖3 1961 回風巷圍巖非對稱變形破壞特征Fig.3 Asymmetric deformation and failure characteristics of surrounding rock of 1961 return air roadway

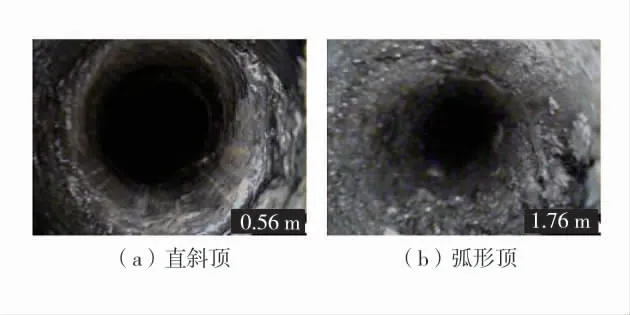

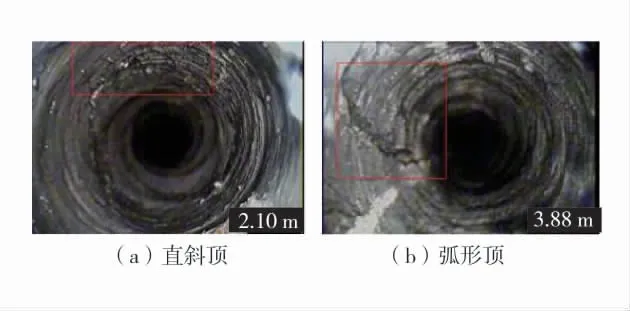

為表征急傾斜煤巖互層巷道剛開挖后初始圍巖松動范圍及原有支護下裂隙分布特征,采用鉆孔窺視儀對直斜頂及弧形頂進行2 次窺視觀測。巷道開挖初期巷道圍巖松動窺視情況如圖4。原有支護下巷道裂隙分布窺視情況如圖5。

圖4 巷道開挖初期巷道圍巖松動窺視情況Fig.4 Loosening and peeping of surrounding rock of roadway at the initial stage of excavation

圖5 原有支護下巷道裂隙分布窺視情況Fig.5 Peeping situation of roadway crack distribution under original support

在距掘進工作面4 m 處窺視發現,直斜頂側圍巖裂隙最大發育深度為0.56 m,該范圍發現5 處裂隙和3 處破碎區;而弧形頂側圍巖裂隙最大發育深度為1.76 m,該范圍發現5 處裂隙和3 處破碎區,在1.10 m 以淺巖體破碎嚴重。在巷道開挖初期,圍巖已表現非對稱變形特點。

在距掘進工作面100 m 的位置窺視發現,直斜頂側圍巖裂隙最大發育深度為2.10 m,在該范圍存在8 處離層破碎區,并有進一步惡化的趨勢;而弧形頂側圍巖裂隙最大發育深度為3.88 m,該范圍存在5 處破碎、5 處環形裂隙和7 處豎向裂隙。由此得出,原支護并未控制急傾斜煤層巷道裂隙的擴展,圍巖呈嚴重的非對稱破壞。

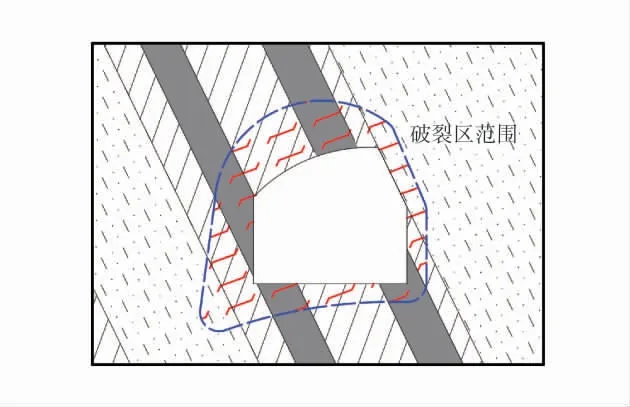

巷道初始裂隙圈分布如圖6。通過對巷道表面觀測與內部圍巖窺視綜合分析,1961 工作面回風巷兩側圍巖變形呈明顯的非對稱性,弧形頂側圍巖變形明顯大于直斜頂側,直斜頂初始裂隙圈深度約為0.5 m,而弧形頂初始裂隙圈深度約為1.5 m(圖中藍色虛線范圍)。隨著時間演化,在原有支護下巷道圍巖并未得到有效控制,兩側的裂隙圈深度又發生擴展,直斜頂裂隙達到2.10 m,而弧形頂裂隙更是達到3.88 m,兩側仍呈嚴重的非對稱變形。據統計,巷道掘出2 月內,進行頂幫復修1 次,鏟底2 次。由此可知,巷道變形未得到根本控制,后續投入大量人工和支護成本進行高頻次、高強度復修,亟需探索急傾斜煤層巷道新型支護方式。

圖6 巷道初始裂隙圈分布Fig.6 Distribution of initial fracture circle in roadway

2 急傾斜煤層巷道非對稱變形及差異化支護技術

2.1 急傾斜煤巖互層巷道非對稱變形機制

煤層傾角超過45°即稱為急傾斜煤層[20-21],由于煤巖層賦存傾角大,導致各巖層重力作用方向與層理面夾角相對較大,使得重力沿層理方向的切向力相應增加,進而引起圍巖應力的非對稱分布,造成巷道相交于煤巖層一側會沿著層理弱面發生剪切滑移變形,而平行于層理面一側剪切破壞小,即形成了急傾斜煤層巷道特有的非對稱變形破壞。

對于1961 工作面回風巷來講,主要表現為弧形頂側相互復合的煤巖層滑移錯動明顯,變形較為劇烈,淺表松動破壞具有向煤巖體深處演變的趨勢。直斜頂兩端受其下位巖層約束,受法向應力外推和切向應力擠壓共同作用下,易向巷道自由空間發生鼓出。同時在弧形頂側巷幫底角揭露出10#煤層,軟弱煤層在法向應力外推和切向應力擠壓作用下整體擠出,造成巷道底鼓難以有效治理。

2.2 急傾斜煤層巷道跨界錨注差異化支護技術

隨著煤層埋深與巷道斷面不斷增大,傳統2.0~2.5 m 長度的錨桿已不能滿足巷道安全,錨桿加固范圍小、內錨固點位于裂隙圈邊界附近,易發生錨固區的整體位移;而錨索太長,在預拉力一定的情況下,錨索桿體敏感性較差,并不能及時抑制圍巖的變形破壞,錨桿錨索協同強化效果差[17]。

根據文獻[18-19]所知,為了實現對巷道的長期維控,基礎錨固長度應滿足跨界的要求,即錨桿在支護過程中應跨過裂隙圈和塑性圈,錨入到深部彈性圈內,形成1 個緊密聯系深部穩定巖體的大加固圈層。通過增加錨固層厚度,提高承載圈的強度和剛度,限制淺部圍巖變形,達到大小位移聯動,以抵抗采動應力擾動和軟巖長期蠕變。

根據1.2 節可知,趙家壩礦1961 工作面回風巷的應力分布與變形特征具有明顯的非對稱性,在其兩側采取相同長度的錨桿錨索組合支護對實現巷道穩定性控制適應性差。結合跨界支護原理,對于弧形頂側圍巖巖性較差和破壞范圍大的特點,應采用長錨固+圍巖改性,即跨界錨注聯合支護;對于直斜頂側圍巖相對完整和破壞范圍小的特點,采取的錨固長度應低于弧形頂側,但也應跨界支護,實現急傾斜煤層巷道兩側圍巖的等效錨固,來對巷道整體結構化控制。

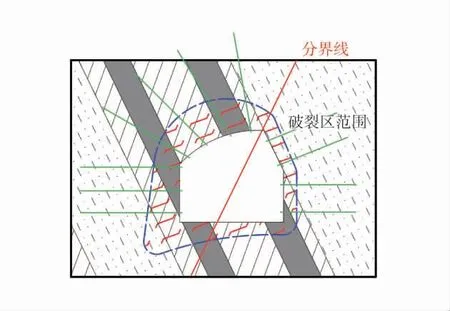

由此,根據急傾斜煤層巷道非對稱變形的特點,通過對圍巖合理化分區來判定各區域巖性特征與合理錨固長度,精準選擇不同錨注支護方式,以此構建圍巖等效厚層錨固承載結構,實現急傾斜煤層巷道的長期控制,該技術被稱為跨界錨注差異化支護技術。跨界差異化支護概念圖如圖7。

圖7 跨界差異化支護概念圖Fig.7 Concept diagram of cross-boundary differentiated support

從圖7 可以看出,基于急傾斜煤層巷道松動圈分布可將巷道分為2 個區域,分界線左側區域為劇烈變形區,錨固長度應該加大,同時該區域巖體巖性較差,需對該范圍巖體實施注漿改性;分界線右側區域為小變形區,該區域錨固長度可適當減小,同時剛開挖時巖體完整性較好,也不需改性。

3 跨界錨注差異化支護模擬分析與工程應用

3.1 跨界錨注差異化支護方案

根據現場調研與理論分析,為實現急傾斜煤層巷道圍巖穩定性控制,需要構建巷道圍巖等效厚層錨固承載結構,因此提出跨界錨注差異化支護方案,該方案應滿足以下基本原則。

1)構建巷道圍巖厚層承載結構,選用短錨索作為基礎支護形式。

2)加強淺部圍巖護表,選用編織網和大托盤。

3)提高支護系統的初錨力,采用大張拉機具。

4)實施圍巖改性與差異化支護,采用跨界錨注差異支護形式。

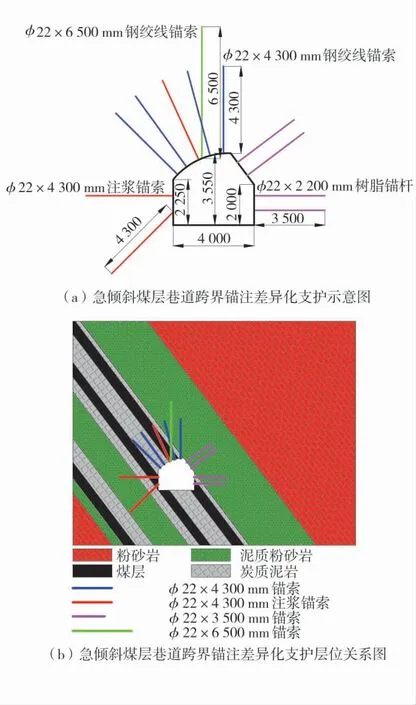

基于以上4 項原則,最終形成短錨索+注漿短錨索+金屬編織網+鋼筋梯子梁+拱形大托盤聯合支護形式。急傾斜煤層巷道跨界錨注差異化支護方案如圖8。

圖8 急傾斜煤層巷道跨界錨注差異化支護方案Fig.8 Differential support scheme of cross-border bolting and grouting in steep seam roadway

3.1.1 頂板支護

直斜頂采用2 根?22 mm×3 500 mm 短錨索,錨索間排距800 mm×800 mm;每根短錨索搭配1 節CK2370 型和1 節Z2370 型樹脂藥卷,配合300 mm×300 mm×14 mm 拱形鋼托盤;采用鋼筋梯子梁和編織網強化護表;短錨索預緊力不少于150 kN。

弧形頂采用4 根?22 mm×4 300 mm 短錨索+1根?22 mm×4 300 mm 注漿錨索支護,注漿錨索布置在弧形頂中部,錨索間排距800 mm×800 mm;每根短錨索/注漿錨索搭配1 節CK2370 型和1 節Z2370型樹脂藥卷,配合300 mm×300 mm×14 mm 拱形鋼托盤;采用鋼筋梯子梁和編織網護表;短錨索/注漿錨索預緊力不少于150 kN。

為保證頂板安全可靠,可在弧形頂中部布置1根?22 mm×6 500 mm 錨索,排距為1.6 m。根據巷道維護效果,該錨索后期可以取消。

3.1.2 幫部支護

直斜頂側巷幫采用2 根?22 mm×3 500 mm 的短錨索支護,間排距800 mm×800 mm;每根短錨索搭配1 節CK2370 型和1 節Z2370 型樹脂藥卷,配合300 mm×300 mm×14 mm 拱形鋼托盤;弧形頂側巷幫采用2 根?22 mm×4 300 mm 注漿錨索支護,每根注漿錨索搭配1 節CK2370 型和1 節Z2370 型樹脂藥卷,配合300 mm×300 mm×14 mm 拱形鋼托盤;注漿錨索預緊力不少于150 kN。

針對弧形頂側底鼓嚴重問題,該側底角注漿錨索傾斜向下45°施工,通過注漿方式封閉底角煤巖體裂隙并提升圍巖強度,以期降低底鼓變形。

3.2 跨界錨注差異化支護模擬分析

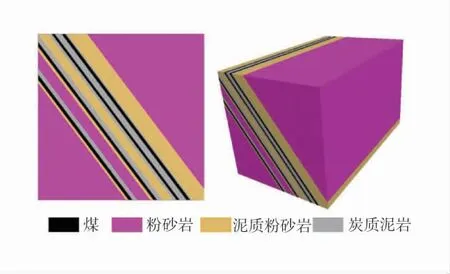

根據1961 工作面回風巷煤系地層賦存設計煤層與頂底板巖層,采用RHINO-Griddle-FLAC3D聯合建立三維數值計算模型如圖9,模型尺寸為長100 m、寬60 m、高60 m,模型包括368 500 個單元體。巷道高度3.55 m,寬度4.0 m。

圖9 三維數值計算模型Fig.9 Three-dimensional numerical calculation model

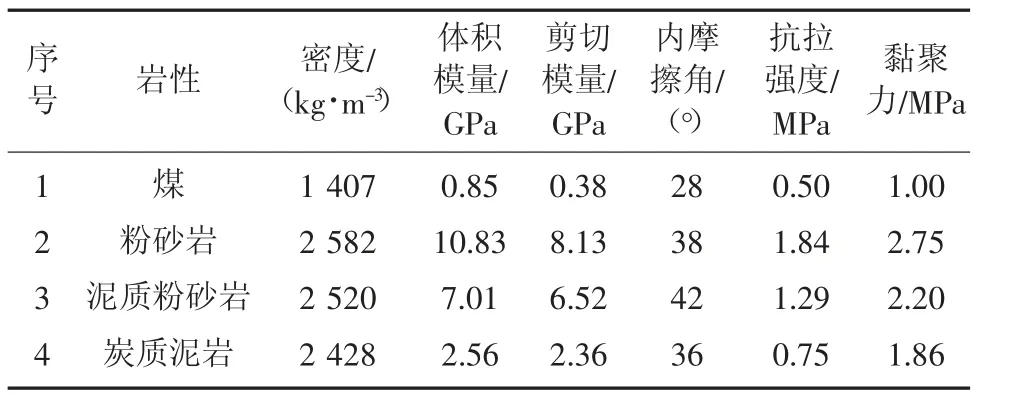

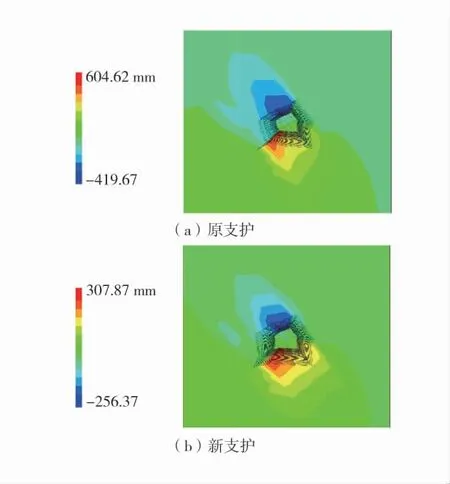

選用摩爾-庫倫(Mohr-Coulomb)本構模型,各巖層傾角均為53°,模型包含煤、粉砂巖、泥質粉砂巖和炭質泥巖4 種巖性,巖層分布與力學參數見表1。新原支護下巷道圍巖垂直位移云圖如圖10 和圖11。

圖11 新原支護下巷道圍巖水平位移云圖Fig.11 Horizontal displacement diagrams of roadway surrounding rock under new and original support

表1 巖層分布與力學參數Table 1 Stratum distribution and mechanical parameters

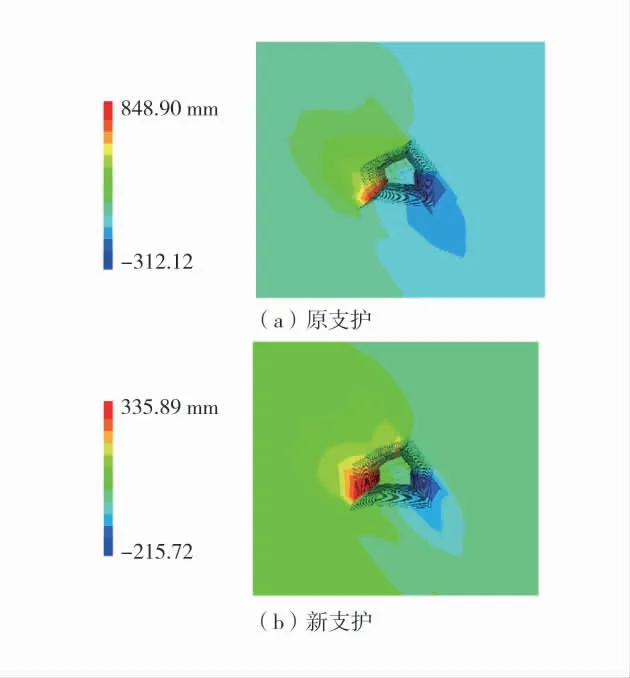

從圖10 可以看出,新支護與原支護相比,弧形頂最大下沉量由420 mm 降為256 mm,降幅39.0%,頂板仍是弧形頂下沉量大于直斜頂;底板最大鼓起量由605 mm 降低至308 mm,降幅49.1%,最大底鼓位置不變。新支護增大錨固層厚度能有效控制巷道變形,支護效果得到明顯提升。

圖10 新原支護下巷道圍巖垂直位移云圖Fig.10 Cloud diagrams of vertical displacement of surrounding rock of roadway under new and original support

從圖11 可以看出,新支護下巷道水平位移也得到較好控制,弧形頂與幫部過渡位置和直斜頂巷幫底角位置最大水平位移分別由575 mm 和269 mm降至336 mm 和217 mm,降幅分別為41.6%和19.3%。

3.3 跨界錨注差異化支護工程應用

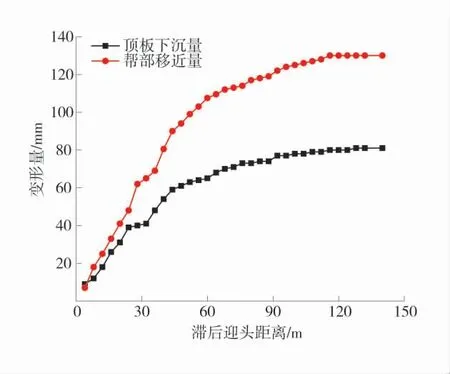

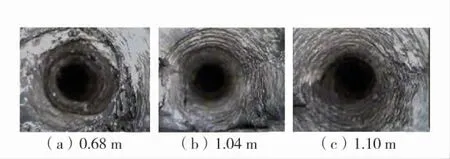

經過系統培訓和工藝優化,采用“大-小”雙循環的施工工藝進行掘進施工,小循環是指1 個小班完成多次割煤、運煤、鋪網與頂幫錨桿支護,大循環是指滯后開展補強支護、注漿加固與延膠帶等工序。通過合理安排工序,避免了各工序的相互干擾,節省了施工作業時間,一定程度上提高了掘進效率。巷道變形量與滯后迎頭距離關系曲線如圖12。新支護直斜頂及弧形頂鉆孔窺視圖如圖13 和圖14。

圖12 巷道變形量與滯后迎頭距離關系曲線Fig.12 Relationship curves between roadway deformation and lag head-on distance

圖13 新支護直斜頂鉆孔窺視圖Fig.13 Peeping views of borehole of inclined roof of new support

圖14 新支護弧形頂鉆孔窺視圖Fig.14 Peeping views of borehole of arch roof of new support

新支護下巷道圍巖變形量與滯后迎頭距離呈類拋物線關系,頂板下沉量和幫部移近量在滯后迎頭120 m 達到峰值,分別為81 mm、130 mm,其中,前45 m 為巷道的劇烈變形區,變形量達到峰值的70%左右。新支護下巷道變形得到有效緩解。

對新支護下巷道窺視可以發現,由于該位置距迎頭95 m,直斜頂最大裂隙深度為1.10 m,較原支護降低47.6%,僅在淺部0.53~0.76 m 范圍內較為破碎;弧形頂最大裂隙深度為1.50 m,較原支護降低61.3%,1.50 m 以深圍巖完整性好,裂隙不發育。

窺視結果表明,圍巖裂隙圈深度由原支護下的3.88 m 普遍降至新支護1.5 m 以內,同時新支護圍巖裂隙破碎范圍、裂隙發育高度及裂隙開度大小均明顯優于原支護,新支護中短錨索的使用明顯抑制了傾斜煤巖層的層間滑移錯動,使得圍巖在掘后仍能保持其相對穩定,較好的抑制了巖體的層間張拉及剪切破壞,新支護巷道圍巖整體性大幅提高。

經觀察統計,巷道底角單根錨索注漿材料用量約250 kg,底角圍巖裂隙得到有效封堵,提高了底板煤巖體的力學性能,減輕了巷道底鼓變形,降低了鏟底工作耗時和施工費用,削弱了底鼓對后續掘進工作的影響。

跨界錨注差異化支護構建巷道等效高質量厚層錨固巖梁,對弧形頂軟弱巖體進行注漿改性,大幅提高了圍巖強度,再通過跨界支護利用深部巖體的小位移約束淺部巖體的大變形,實現大小位移的聯動,有效限制了淺部圍巖的變形,抗變形能力顯著提升,巷道穩定性和安全性均得到大幅提高。

4 結 語

1)急傾斜煤巖互層巷道直斜頂側與弧形頂側表現出非對稱變形特征,斜頂側僅局部出現片落,普遍發生小范圍變形,而弧形頂圍巖發生較大范圍變形破壞;鉆孔窺視顯示,弧形頂側圍巖破碎區范圍與裂隙發育深度明顯大于直斜頂側,并隨時間演化逐漸惡化,原有錨桿索聯合支護難以有效控制。

2)結合跨界支護原理,提出急傾斜煤層巷道跨界錨注差異化支護技術;對巖性較差、破壞范圍大的弧形頂側,采用長錨固+圍巖改性的錨注聯合支護方式,對圍巖相對完整、破壞范圍小的直斜頂側,采用跨界端錨支護,實現巷道兩側等效跨界錨固。

3)新支護下巷道弧形頂最大裂隙深度由3.88 m 普遍降至1.50 m 以內,直斜頂最大裂隙深度由2.10 m 降至1.10 m;新支護構建了巷道等效高質量厚層錨固巖梁,實現深淺位移的雙向聯動,提升了圍巖抗變形能力,有利于巷道的長期穩定。