BIM技術在地鐵施工階段安全技術質量的應用研究

——以佛山地鐵為例

史佩軍SHI Pei-jun

(中交產業投資控股有限公司,北京 100000)

0 引言

BIM(建筑信息模型)技術作為一種新興的輔助技術,近些年來在工程行業發展迅速,但目前關于BIM的應用在設計階段較多,涵蓋了建設工籌、圖紙設計、實體漫游、造價算量等。對于施工單位而言,其更多用于效果展示、碰撞檢測及造價算量等,且在房建系統應用較多,在城市軌道交通方面應用較少。[1]本文基于佛山地鐵二號線某標段施工階段的實踐,研究了BIM技術對于軌道交通行業施工階段技術質量安全的應用進行了探索,得出BIM技術在場地布置、三維出圖、圖紙審核、可視化交底、安全質量技術協同管理方面有效提升管理效能的結論,同時針對BIM技術人才、電子化交底、電子化表單、網絡信號適用性提出了針對性的建議。

1 BIM技術的特點及優勢

BIM技術在設計之初就面向項目全生命周期,其能將影響項目進行的因素綜合考量,取代原本松散按部就班的平行作業,可使整個工程項目提高工作效率,在確保工程安全質量的同時提高效率、節省成本,縮短工期[2]。

1.1 BIM技術的技術特點。

1.1.1 可視化BIM技術利用三維制圖軟件,通過輸入數據構建模型,以真實反映建筑結構梁、板、柱、墻等對象間關系和建設完成后的效果。使用中輔以分解、轉向、剖切、透視、合并、材料、色彩等功能,充分體現“所見即所得”的特性,能讓參與人員更清晰地識圖、審圖、用圖,信息的傳遞和集成更迅捷、高效[3]。

1.1.2 模擬性 管道線路在施工中常出現碰撞、沖突等問題,而BIM技術在模型中模擬實際情況,通過軟件自檢及人工輔助對碰撞沖突處預警,作業前即可發現問題。此外,BIM技術也能實時顯示實際進度,并通過鏈接與施工計劃可形象反映、實時比對。[3,4]

1.1.3 信息化BIM技術能夠對整個建筑模型中的所有構件賦予信息,通過手機端也可實時查閱相關圖紙與實際對照檢查,減少了以往隨身隨帶圖紙的不便,對實體構件建造過程技術、安全及質量管控帶來方便。

1.2 BIM技術的應用價值優勢

BIM技術還可結合云端平臺及本地數據庫,匯總各方信息,打破時空、專業的屏障,減少無效溝通時間,提高溝通效率,降低溝通成本。通過平臺能實時查詢所需數據材料,實現設計、建造、運維全生命周期信息化、數字化,協同化,實現項目整體功能的優化和價值提升[5,6]。

2 主要研究目標

項目通過佛山地鐵二號線某標段在安全、技術、質量方面BIM技術的應用探索,總結提煉出一套BIM系統使用的有效方法,建立有效的BIM模型,實現以下目標:①通過本系統可以信息化地管理人員,材料、機械、進度、質量、安全、環境等等施工現場迫切關心的模塊;②對設計中的問題加以識別,優化設計,從項目質量、安全、物資、施工,到技術、成本方面全過程跟蹤,方便擴展為適用于全壽命周期的跟蹤管理平臺;③通過本平臺,結合BIM技術、云數據等先進技術,通過協同開發,有效實現BIM技術的移動化和云儲存,將地鐵BIM技術的信息化模式在施工管理方面得到有效應用,可實現無論何時何地的遠程訪問查看與工程相關的所有信息,包括圖紙、文檔、現場質量管控、驗收標準等,最終可將項目管理水平的大幅提高[7-11]。

3 BIM技術在項目的實際應用情況

3.1 項目概況

佛山地鐵二號線一期工程線路長32.4km,某單位承建第3標段,合同總造價約為11.3億。主要工程量為:兩座車站、三段盾構區間、一段明挖區間、一段U型槽區間。其中登洲站及灣登區間由二分部負責。登洲站全長217.0m,明挖雙層單柱兩跨鋼混框架結構,島式站臺,設出入口2個,風亭組3個。灣登區間隧道全長2.48km,盾構法施工,設風井1座、聯絡通道3處。

3.2 BIM在軌道交通施工中的應用

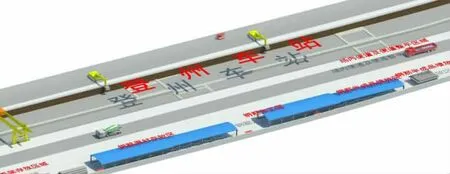

3.2.1 基于BIM技術的現場布置

地鐵施工由于工序多、轉換頻繁,從地基加固、圍護結構施做、基坑開挖、層板澆筑到盾構端頭井加固、始發、接收,施工場地不斷變換,需多次布置。利用BIM技術對施工現場布置三維模擬,可檢驗施工場地合理性,減少重復勞動,設備及臨時便道等臨設的使用率也可增加,減少成本,具體見圖1-圖3。

圖1基坑開挖階段平面布置圖1

圖2基坑開挖階段平面布置圖2

圖3基坑開挖階段平面布置圖3

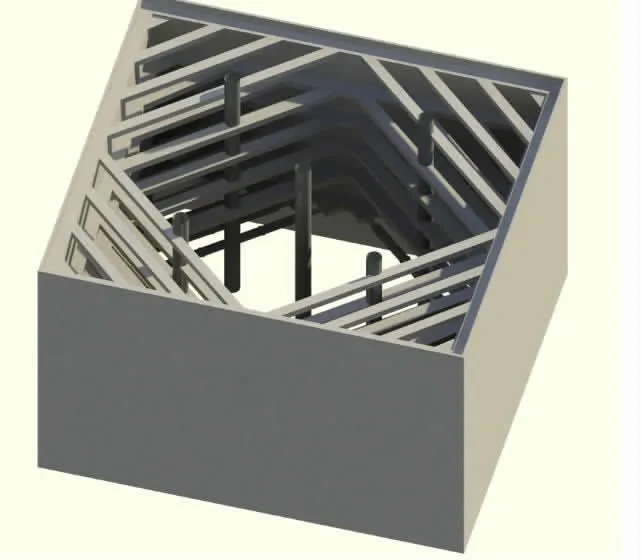

3.2.2 基于BIM技術的三維出圖

項目團隊通過BIM軟件revit,將二維紙質平面圖繪制成三維圖像,使現場技術管理人員對平面圖紙施工參數有了深入的了解,也可對建筑結構進行了可視化分析,以便籌備設計變更工作。生成的3D模擬圖能隨時在網頁及手機端打開,方便及時與施工實際核對,以確保問題早發現、早處理,見圖4-圖8。

圖4車站主體結構模型

圖5車站主體結構剖視圖

圖6車站主體及附屬結構圍護及支撐結構圖

圖7中間風井圍護結構圖

圖8電腦網頁端的4D漫游圖

3.2.3 基于BIM技術的圖紙審核

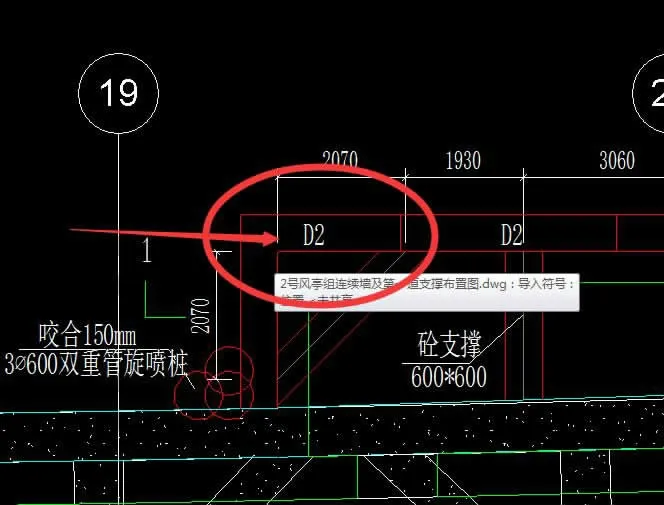

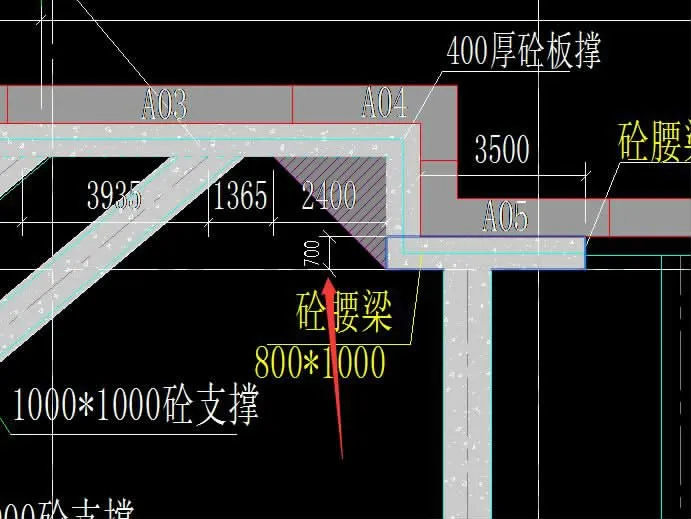

項目在BIM協作單位的幫助下,將設計圖紙統一建立了三維模型,在模型建立過程中發現了圖紙中的錯、漏、碰、缺處,如車站圍護結構砼支撐標注尺寸和圖紙尺寸不符,地連墻編號標識錯誤、腰梁標注尺寸錯誤等問題,見圖9-圖11。

圖9砼支撐與標注尺寸不符

圖10附屬結構地連墻標號錯誤

圖11砼腰梁標注尺寸和圖紙尺寸不符

項目將發現的問題匯總整理,向設計院提交反饋意見,減少了因圖紙原因導致的停工。

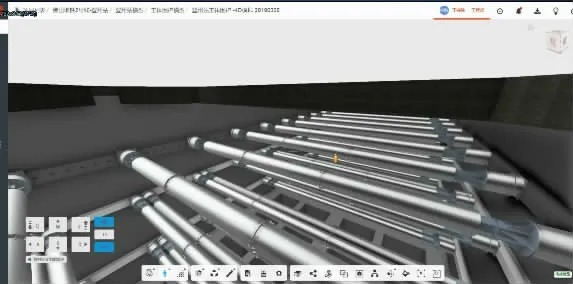

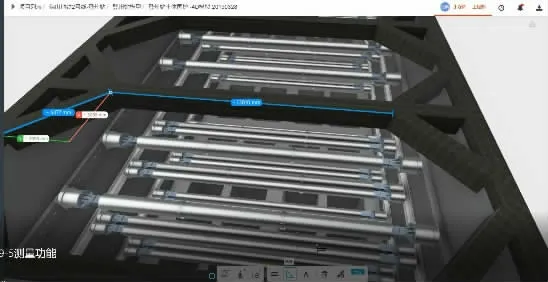

3.2.4 可視化交底

技術交底工作通常由技術人員在施工前向作業人員通過口頭講解及書面簽認,使作業人員掌握工程特點、施工工序、技術要求、質量標準等,但往往抽象難以理解。且傳統平面圖紙對于復雜位置的鋼筋、梁、板等往往列表繁復,剛畢業的學生及知識水平不高的作業人員,常常難以理解。而通過三維模型交底,各復雜節點的模型與現場真實構件一致,更有效地指導施工,避免技術質量等事故的發生。

此外,將Revit建立的模型通過PR、AE等軟件生成視頻,視頻交底使接受人更有興趣,培訓效果也更好,見圖12-圖14。

圖12鋼支撐可視化視頻交底

圖13地連墻施工參數可視化交底

圖14圍護結構拆解可視化交底

3.2.5 安全質量管理協信息化

通過BIM平臺的建立,將原先施工管理的工作移植到平臺,如將施工日志及周報月報在平臺上填寫,通過手機及PC端質量安全流程,對施工過程中出現的質量安全問題進行記錄及管控,將問題明確到責任人,完成整改,最后閉環,見圖15-圖17。

3.3 小結

本項目通過BIM技術的應用,實現了場地平面布置、三維出圖、可視化技術交底、碰撞檢測、技術資料信息化、進度控制等效果,在工作中得到充分而廣泛的應用。

4 結論及建議

4.1 結論

本文以佛山地鐵二號線某標段為依托,立足城市軌道交通行業研究了BIM系統對于施工過程的作用,分析研究了項目在BIM信息化的引入與推廣對于質量、安全、技術的效果。最終取得如下結論:①BIM技術在場地布置、三維出圖、圖紙審核、可視化交底、安全質量技術協同管理方面應用得較好,項目管理效率有明確的提高,項目在實施過程也未發生重大安全技術質量事故。②參照本項目的BIM應用情況,通過專業公司培訓項目施工人員對Revit和BIM協同平臺進行學習,多數技術管理人員雖為土木行業畢業,但對于軟件技術的掌握水平不一而足,協同工作較困難。③部分質量安全信息如施工日志、巡查日志等雖然能通過手機端填報,但建設方要求以手寫版為準,故施工日志、安全日志的電子化輸入成為為錄入平臺而多做的一項工作,相關業務人員對此重復化的工作感到厭煩與不支持、不配合。④由于工地車站基坑及盾構隧道內普遍沒有網絡或信號較差,相關技術管理人員在查閱和填寫信息時,往往不能下載上傳,各項數據加載較為緩慢,影響使用體驗。

圖15平臺質量管理系統

圖16平臺安全管理系統

圖17平臺手機端

4.2 建議

①目前我國的BIM專業人員仍較少,各大院校應開設BIM專業課程,加強人才培養。各企業在招聘時也應考慮有相關技能經驗的人才,也可聯合學校開展定向人才培養,既滿足工程信息化的需要,也可避免占用管理工作繁重的項目人員大量時間,影響工作效率。②在可視化交底方面,目前僅限于輔助管理人員及一線工人加強對現場工藝要求、質量要求的理解,后期建議業主與施工單位加強溝通,通過人員網絡交底,實現電子化、信息化的學習、考核,不限于傳統紙質層面記錄,即電子化交底也與傳統紙質交底具有同等效力,才能更好地促進施工生產。③在質量安全網絡協作方面,建議各規范編制單位強化電子化通用表單的研究與實施,建立建設五方統一認可使用的平臺,避免重復化工作導致BIM平臺僅僅成為項目宣傳的亮點,而成為管理的累贅。④在施工一線無網絡區域的信息獲取與錄入方面缺陷,一方面建議建設單位在預算里考慮增加相關通訊設施的費用,施工單位也要采取措施為無網絡的區域增設基站加強信號,也可鋪設無線網絡,以解決信號瓶頸;另一方面建議相關的BIM開發研究單位加強研究,讓軟件能在無網的條件下也能保持登入的狀態或者先緩存相關數據,在人員回到有網的地方能自動上傳下載相關數據,以利于現場實際操作。