實施護理專案延長新生兒外周靜脈留置針留置時間

廖 珂,楊 莉,賴春燕,趙麗娟

(陸軍軍醫大學第一附屬醫院兒科,重慶,400038)

近年來,外周靜脈留置針因其柔軟性、安全性、刺激小、可較長時間留置等優點[1],在靜脈輸液治療中被廣泛使用。科室收治的新生兒除部分早產兒采用經外周靜脈置入中心靜脈導管(PICC)外,其余全部使用靜脈留置針輸液治療。新生兒外周靜脈在生理及解剖結構上與成人不同,具有外周靜脈短、血管細小彎曲、血管壁薄且脆、免疫功能低下、靜脈炎發生率較高等特點[2]。在對新生兒進行靜脈留置針穿刺時,患兒哭鬧及出汗使得留置針固定不牢,容易出現滑脫[3]、液體外滲、堵管等問題[4-5],留置針使用時間短,不能達到衛生部頒布的《靜脈治療護理技術操作規范》中72~96 h[6]的最佳留置時間目標。反復穿刺不僅給患兒帶來痛苦,使護士的工作量加大,醫療費用增加及家屬的滿意度降低,甚至會延誤治療。針對此現象,科室開展護理專案活動,旨在延長新生兒外周靜脈針的留置時間,現將應用效果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年3月—7月科室新生兒病房住院的靜脈留置針輸液患兒360例,年齡從出生30 min~26 d;護理專案實施前142例,護理專案實施后218例。全部使用美國BD公司24G安全型留置針,3M透明敷貼,封管液使用美國BD公司生產的5 mL規格的預沖式靜脈導管(成分為生理鹽水)。分別在項目實施前后進行靜脈穿刺置管情況的相關資料收集。

1.2 方法

1.2.1 成立專案小組,確定主題,擬定活動計劃

專案小組成員由1名新生兒科護士長、4名責任組長及4名工作3年以上護士組成,按人員特點進行分工,護理專案實施日期為2019年3月—7月,確定主題為“延長新生兒外周靜脈留置針使用時間”,以《靜脈治療護理技術操作規范》規定的“外周靜脈留置時間72小時”為目標留置時間。

1.2.2 現狀調查分析

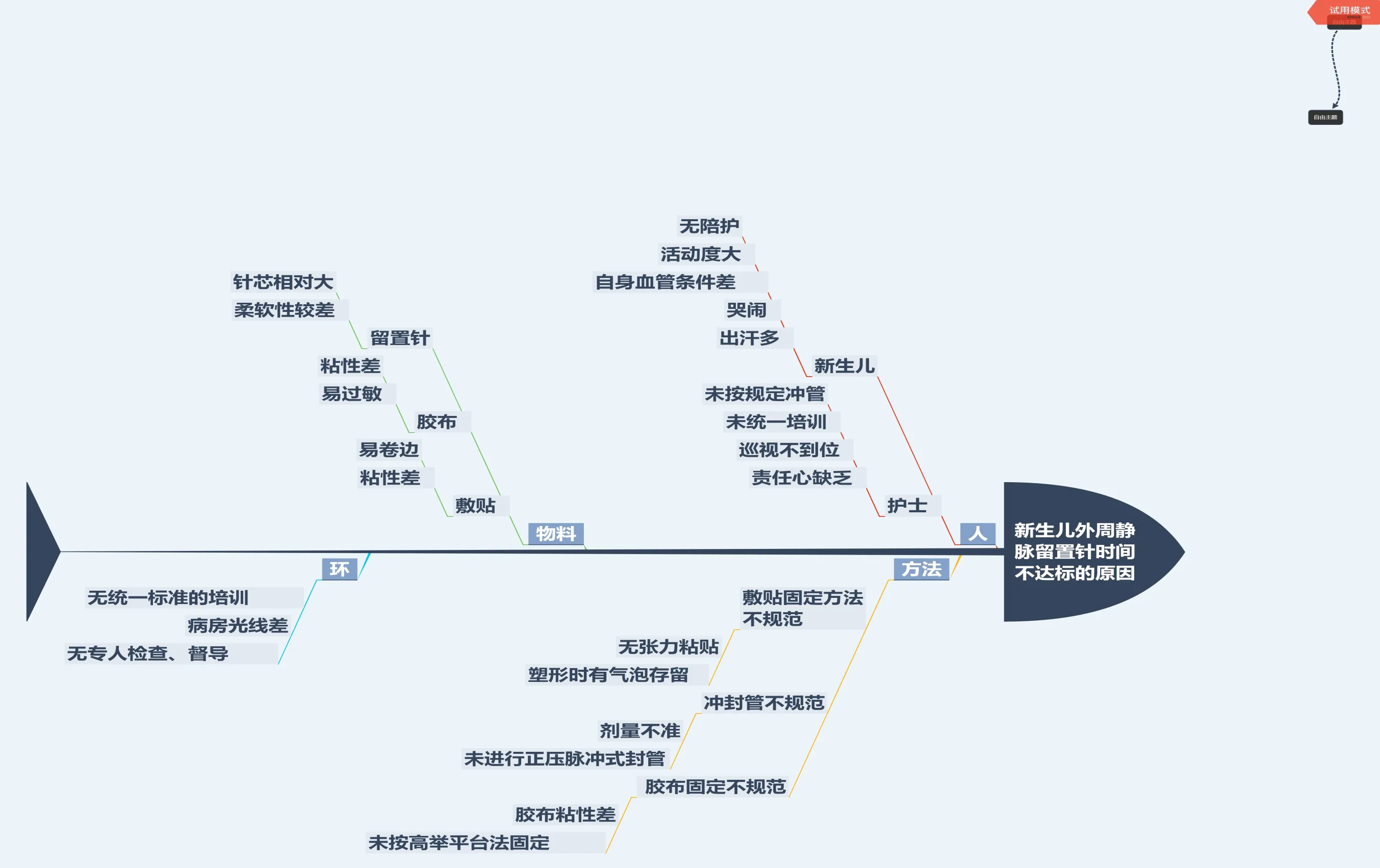

設計數據調查表,對2019年3月—4月在科室新生兒病房住院的患兒142例進行調查。數據調查表包括患兒床號、姓名、穿刺者、穿刺部位、留置時間、拔管原因等。數據統計共發生并發癥95例,其中外滲49例,留置針脫落21例,堵管19例,靜脈炎6例,目標留置時間合格率為33.10%。按“人、物、法、環”四個方面畫出魚骨圖對原因進行分析,發現了造成留置針留置時間較短的原因,見圖1。

圖1 新生兒外周靜脈留置針留置時間不達標的原因魚骨分析圖

1.2.3 專案改善對策

1.2.3.1 統一標準,制作操作規范:通過查閱文獻資料,制定詳細、規范、固定的沖封管方法和靜脈輸液流程,并拍攝視頻和制作圖片以達到統一標準。

1.2.3.2 加強技能培訓,建立規范培訓體系:在醫院原有靜脈輸液質量管理的基礎上進行護理專案改善活動,加強護士培訓,分析穿刺操作中存在的問題和不足,進行針對性指導。對新護士嚴格按留置針規范留置的標準進行培訓,定期觀看教學視頻并模擬實際操作,特別是留置針敷貼粘貼及留置針沖封管的標準操作,要求人人過關并進行考核,并定期對病區全體護士復訓。

1.2.3.3 選擇合適的靜脈和穿刺部位:選擇粗直有彈性的靜脈,避開關節活動處。頭部正中靜脈、顳淺靜脈、手背靜脈等為首選留置靜脈;盡量少選下肢靜脈,因其靜脈瓣數量多,血液回流較慢,肢體活動多,留置針更易滑脫和發生靜脈血栓[7];據文獻報道和臨床驗證,早產兒使用腋靜脈留置,能較長時間留置且并發癥少,在輸入高滲及血管刺激性藥物時不易滲漏[8-9]。而對于體質量低于1 500 g符合PICC條件的早產兒盡量選擇PICC進行輸液治療[10]。

1.2.3.4 規范敷貼固定方法:于消毒液完全待干后粘貼,方法為:①撕開貼膜;②單手持膜;③將敷貼對準穿刺點中心,無張力覆蓋穿刺部位;④塑形:用雙手大魚際按壓貼膜20 s(從穿刺點向四周輕壓敷貼,盡量使敷貼與皮膚之間無氣泡存留);⑤從敷貼預切口處撕除邊框,邊撕邊輕壓;⑥膠布固定留置針針尾及延長管處;⑦貼記錄標簽;⑧用高舉平臺法采取“U”形固定留置針,使肝素帽高于穿刺點,既可延長留置針留置時間,減少回血和堵塞發生,也可減輕皮膚受壓等[11];⑨蝶形膠布交叉固定正壓接頭處,頭部及四肢靜脈留置針用易撕膠布環繞固定一圈半或使用彈力繃帶保護,但需要留出透明敷貼觀察窗口,以方便進行輸液部位的觀察。

1.2.3.5 正確沖封管及夾管方法:用預沖式導管于輸液前后進行脈沖式沖管和正壓封管。緩慢推注,封管結束前,夾閉留置針小夾子,夾閉位置為靠近留置針延長管近針頭側的1/3以內。封管液推速度不可過快過猛,以免靜脈血管產生炎性改變。

1.2.3.6 盡可能降低輸入藥物的濃度:新生兒外周靜脈留置針在輸入高刺激性藥物時,容易導致靜脈炎發生。采取醫護協作的干預模式,在保證藥物總量和患兒出入量基本平衡的前提下,盡可能降低每毫升的藥物濃度,最大化稀釋藥物,并減慢輸液速度,以減少對血管的刺激,延長靜脈留置針的留置時間[12]。

1.2.3.7 沐浴時的保護:在護理專案活動前查找原因的過程中發現,沐浴時保護不當很容易造成敷貼卷邊及松脫。因此,在新生兒沐浴時采取防水薄膜包裹四肢穿刺部位,膠布密封邊緣的方法,避免敷貼被水浸濕。

1.2.3.8 加強巡視及處理的及時性:在輸液過程中,普通藥物30~60 min巡視1次,特殊藥物15~30 min巡視1次。每班交接時檢查留置針固定是否妥當,穿刺處有無腫脹、敷貼有無卷邊等情況。責任組長每天檢查留置針留置情況,發現問題及時分析討論,查找原因并及時予以改進。

1.2.3 統計學方法

采用SPSS 26.0軟件,計數資料采用百分率(%)表示,組間比較行χ2檢驗,檢驗水準a=0.05,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

實施護理專案前納入142例新生兒,實施護理專案后納入218例新生兒。通過專案改善活動,科室新生兒外周靜脈留置針并發癥的發生率由66.90%(95/142)下降至28.44%(62/218),達到目標留置時間合格率由33.10%(47/142)提高到71.56%(156/218),差異有統計學意義(P<0.01)。

3 討論

針對新生兒外周靜脈留置針留置時間短的問題,科室護理專案小組成員在工作中不斷反思總結,并從“人、物、法、環”4個方面繪制魚骨圖進行系統分析,發現影響外周靜脈留置針留置時間的原因有:①靜脈留置針的穿刺無統一標準、技能操作培訓不規范,同姚晶晶等[13]主張護士靜脈治療技術應規范統一、觀念一致;②新生兒自身的特點;③護士操作不規范;④輸入的藥物等因素有關。科室護理專案小組通過查閱文獻資料并結合科室的臨床護理經驗,在《靜脈治療護理技術操作規范》的基礎上,從靜脈的選擇、固定方法、沖封管、沐浴保護及巡視時間等方面著手,制定了新生兒外周靜脈留置針的穿刺流程圖,并制作教學視頻。進行培訓時,嚴格按照留置針穿刺流程圖及操作視頻作為統一標準;在工作中,每天由責任組長查看護士是否按流程圖標準實施留置針的穿刺,檢查留置針留置情況,及時反饋問題;護士長不定期抽查、組織分析問題并進行質量追蹤改進。經護理專案活動后,我科留置針并發癥(外滲、脫落、堵管、靜脈炎)有較明顯減少,由護理專案活動前的66.90%下降到28.44%。

新生兒病房患兒病情危重、病情變化快且無陪護,護士在處理治療工作的同時,也要承擔新生兒的日常護理工作,工作任務非常繁重。新生兒外周靜脈留置針留置時間短,反復穿刺可致患兒靜脈血管條件更差,加大了穿刺成功的難度,使護士在穿刺留置針時花費更多的時間和精力,工作效率明顯降低,甚至延誤治療。實施護理專案改善活動中,科室護士嚴格按照新生兒外周靜脈留置針穿刺流程圖進行操作,留置針的留置時間得以延長,有效提高了護士的工作效率。

護理專案改善是指對護理工作特定的主題,用系統的控制及分析,以完成特定目標的一種活動,是提高護理質量的科學手段[14]。在護理專案改善活動中,護士不但學會發現問題、分析問題,而且練就了解決問題的能力。同時小組成員團結協作、集思廣益,體現了護理團隊的凝聚力,護士工作的主動性和管理能力也得到極大提高。通過此次護理專案改善,科室新生兒外周靜脈留置針的目標留置合格率得到提高,新生兒外周靜脈留置針的留置時間得到有效延長。后續科室會持續進行護理質量改進,進一步規范新生兒外周靜脈留置針使用。

利益沖突聲明:作者聲明本文無利益沖突。