綜放工作面覆巖破壞特征及裂隙演化相似模擬試驗研究*

賈 棟,姜德義,陳 結,范金洋,任奕瑋

(重慶大學 煤礦災害動力學與控制國家重點實驗室,重慶 400044)

0 引言

為實現“碳達峰、碳中和”的目標,我國近年來加快了煤層氣勘探開發利用[1]。煤層開采后,采場圍巖的應力狀態重新分布并且上覆巖層形成采動裂隙。覆巖采動裂隙的產生不僅促進了煤巖體中瓦斯的解吸,而且增加了煤巖體的透氣性,為煤巖體中瓦斯運移提供了通道[2-5]。因此,研究了覆巖破壞及裂隙演化規律,對于圈定采場內瓦斯富集區、為地面井抽采瓦斯系統布置提供參考依據。

近年來,國內外學者主要采用理論分析、數值模擬和相似模擬試驗等方法對采動覆巖裂隙演化規律進行了分析,并取得了許多階段性成果[6-8]。許家林等[9]揭示了覆巖采動裂隙發展兩階段發展規律和“O”形圈分布特征;李志梁等[10]討論了關鍵層在裂隙網絡分布形式上的作用,指出采動過程中張開裂隙和離層裂隙最終會相互貫通,在上覆巖層中形成橢拋帶分布;趙毅鑫等[11]通過試驗及數值模擬方法建立了覆巖裂隙分形維數與耗散能量的關系。基于裂隙的復雜性和無序性;謝和平等[12]使用幾何分形理論研究覆巖采動裂隙,結果表明采動覆巖裂隙具有自相似性和分形特征;張向東等[13]采用離散元軟件對采動巖體裂隙進行分形維數計算,并指出分形維數是描述采動巖體裂隙網絡分形規律的重要參數;王國艷等[14]研究了具有初始裂隙的采動巖體裂隙演化過程,研究發現,初始損傷量越大,采動巖體裂隙分布的分形維數越大。

綜合上述所述,前人對于開采引起的覆巖裂隙已開展了大量的研究,并取得了豐富的研究成果,但對于綜放工作面覆巖破壞及裂隙演化規律的研究較少。本文以寺河煤礦為研究對象,采用相似模擬試驗方法,對采動過程中覆巖垮落規律、覆巖裂隙分形、采動應力演化和上覆巖層位移進行分析,以期掌握覆巖破壞及裂隙演化規律,為礦井煤層氣抽采提供理論依據,對礦井的安全高效綠色開采具有重要的指導意義。

1 工程概況

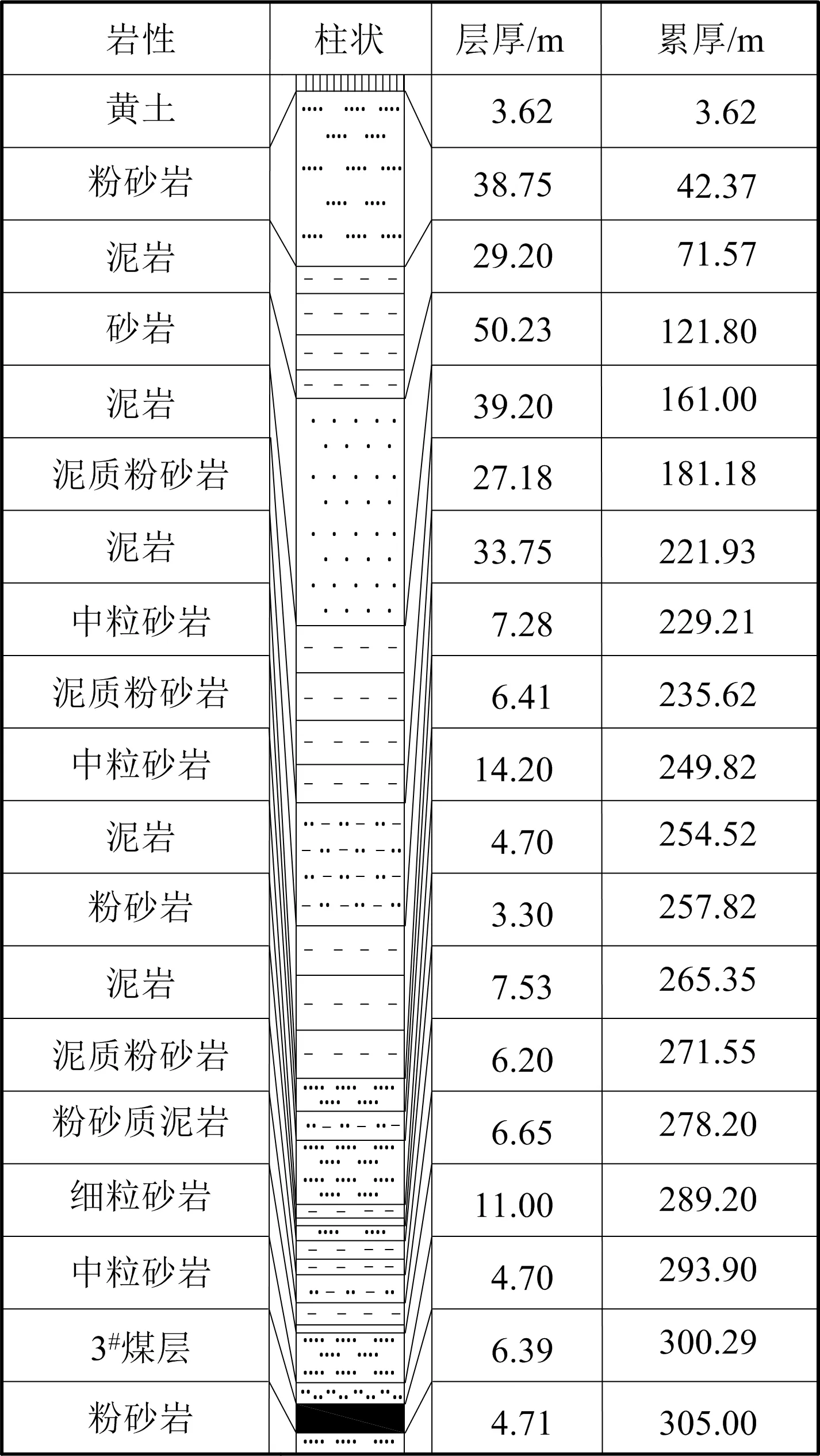

以山西晉城煤業集團寺河煤礦西井區W2301工作面3#煤層為地質背景,該煤層厚度4.45~8.75 m,平均6.31 m,煤層傾角0°~5°,平均傾角2°,為近水平煤層。W2301工作面平均走向長度1 250.9 m,采面寬度223.5 m,煤層平均埋深300 m。直接頂為4~7 m的中粒砂巖,平均厚度5 m,深灰色,塊狀,質不均勻,直接底為粉砂巖,均勻層理,平均厚度5 m。該工作面設計一次采全高,采高6 m,工作面沿底板向前推進。“四六”制作業,循環方式為:生產班進3.5個循環,日進7個循環,該工作面采用傾斜長壁大采高自然冒落后退式綜合機械化采煤方法。工作面鉆孔柱狀圖如圖1所示。

圖1 巖層綜合柱狀Fig.1 Integration columnar section of rock strata

2 建立物理相似模擬模型

2.1 相似模型試驗平臺

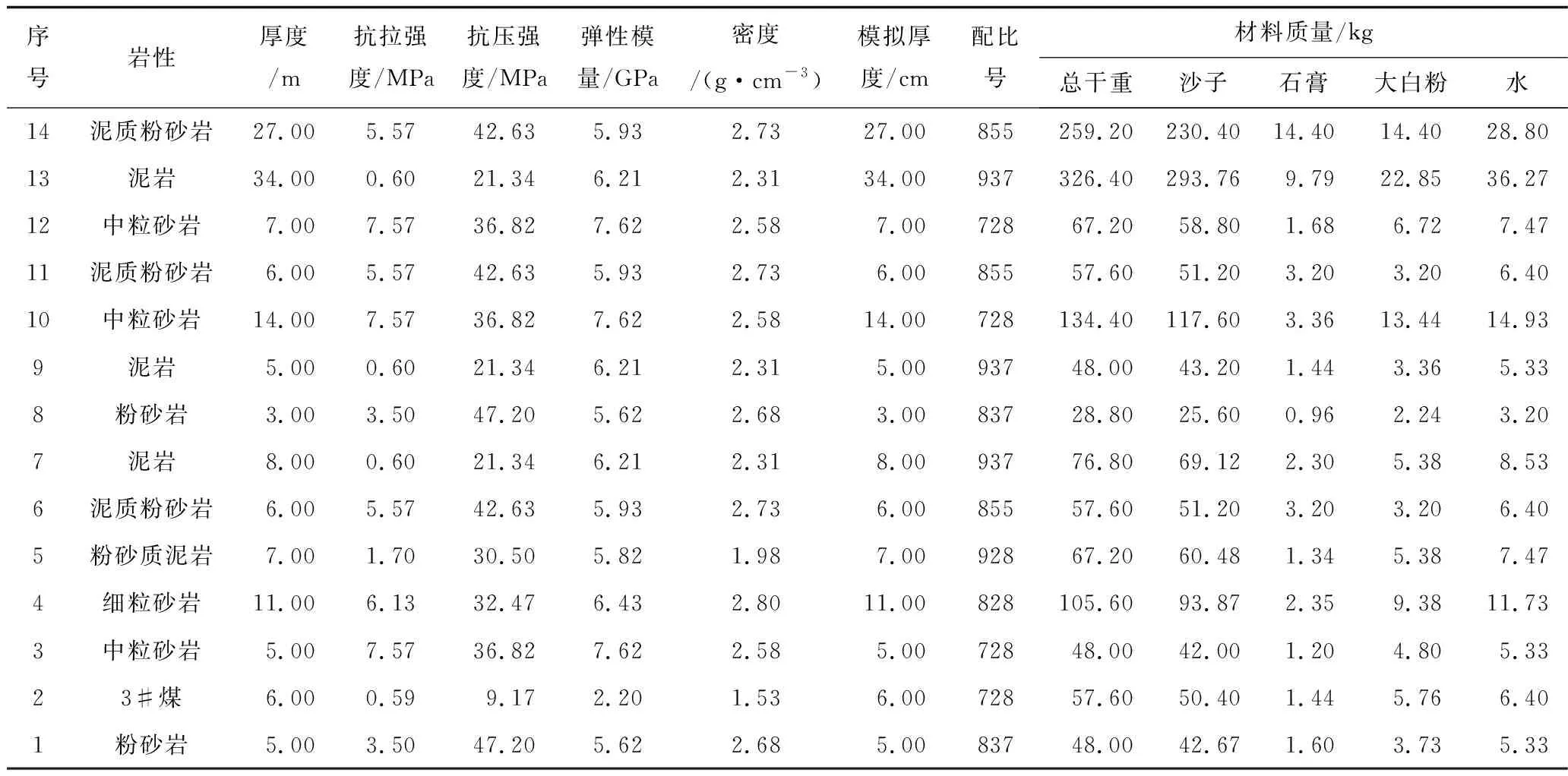

本次試驗在重慶大學煤礦災害動力學與控制國家重點實驗室進行,所選用的試驗臺長×寬×高=200 cm×30 cm×200 cm,試驗臺采用物理相似配重實現均勻加載模擬上覆巖層自重。設計模型長度2.0 m(實際模擬走向200 m),高度3.05 m(實際模擬巖層總厚度305 m),為簡化鋪設模型,共鋪設1.44 m(巖層總厚度144 m),未鋪設161 m的巖層采用外力補償法進行均勻加載,試驗模型如圖2所示。

圖2 試驗模型Fig.2 Test model

2.2 相似常數及材料配比

本試驗不考慮材料隨時間的流變,僅考慮重力作用,模型所用的主要相似常數見表1。

表1 模擬試驗主要相似常數Table 1 Main similarity constants of simulation test

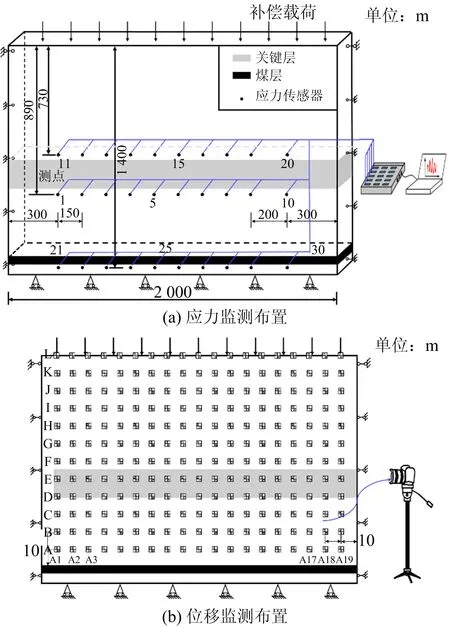

根據模型相似比,選取合適的相似材料配比。選取河砂為骨料,石膏和大白粉為膠結物,云母粉為分層材料,材料配比根據式(1)計算得出,各巖層相似用料見表2。

表2 上覆巖層相似材料用量Table 2 Consumption of similar materials in overburden

Wi=lbγihi

(1)

式中:Wi為相似模型中第i層材料的總重量,kg;l為相似模型的長度,m;b為相似模型的寬度,m;γi為相似模型第i層的密度,kg/m3;hi為相似模型第i層的高度,m。

設相似材料的重量配比為沙∶石膏∶大白粉=A∶B∶C,含水率q=0.1,那么每個分層材料的重量計算如下:沙重量:Wi沙=AWi/(A+1);石膏重量:Wi石膏=B(Wi-Wi沙)/10;大白粉重量:Wi大白粉=C(Wi-Wi沙)/10;水重量:W水=Wi/9。

2.3 模型鋪設及加載

試驗模型依據現場煤層物理力學性質參數沿煤層走向鋪設。根據各層所需相似材料的量,分別稱出其重量,加水將各種配料攪拌均勻,然后采用分層鋪裝的方式進行模型搭建,每層厚度2~3 cm,設計巖層厚度小于2 cm時,按實際模擬厚度鋪設,當厚度小于0.5 cm時,合并到下一層鋪設,層間用云母粉分層,并且用刀隨機劃痕模擬節理,試驗鋪設總厚度為144 m。

3#煤層實際埋深294 m,煤層上方覆巖模擬厚度133 m,則需要施加的補償載荷為q補=16×(2.94-1.33)×2×0.3=15.456 kN。

2.4 應力和位移監測點布置

1)應力測點:應力采集裝置由應變數據采集裝置與預埋設的應力傳感器2部分組成。傳感器的布置如圖3所示。外連ASMD3-16電阻應變儀,在工作面推進的過程中對傳感器的數據進行采集。

圖3 模型監測示意Fig.3 Schematicof model monitoring

2)位移測點:模型制作完成后,分別設置水平和垂直的網格線,形成10 cm×10 cm的正方形網格布局。測線從下向上依次編號A~L,從左向右依次編號1~19,共228個觀測點,觀測點依據橫縱坐標編號(例如A3、B7、C9)。試驗采用徠卡TC802型光學全站儀觀測其位移隨開采位置的變化情況,該全站儀測距精度為1 mm,測角精度為1″。模型開挖之前記錄各測點的初始坐標,在試驗過程中,當有上覆巖層產生明顯的離層裂縫或垮落時,對各觀測點進行打點記錄。

3 試驗過程及結果分析

3.1 試驗過程

模型制作完成,放置15 d進行自然風干,待模型達到試驗強度后,在模型頂部施加均布載荷,然后進行3#煤層的開挖,按照礦井工作面每天推進7個循環,循環進度1.028 m,則礦井工作面每天推進7.2 m,因此,需要控制模型每小時開挖3 cm。為了消除邊界效應,模型左右兩側各留30 cm的邊界煤柱,模型自左向右模擬煤層開挖,采高6 cm,開切眼5 cm,試驗共需開挖45次,歷時45 h,共推進135 cm,試驗采用全部垮落法處理采空區。

3.2 覆巖垮落演化規律

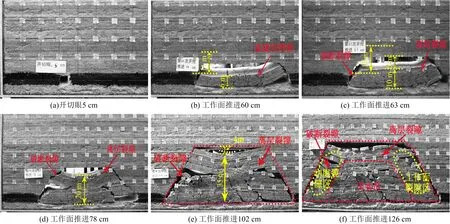

通過相似模擬試驗,研究工作面推進過程中上覆巖層的垮落現象。文中以下描述均采用幾何相似比換算后的實際比例,圖4給出了相似模型不同推進位置的垮落情況。

由圖4(b)~(f)可知,當工作面推進到60 m,直接頂出現垮落,垮落高度距煤層頂板的距離約為6 m,初次垮落采空區空頂距較大,誘發采場裂隙發育,最大離層裂縫高度距煤層頂板11 m;當工作面推進到63 m,頂板離層裂縫繼續向上發展,距煤層頂板的最大離層裂縫高度增加到15 m及巖層垮落高度增至10 m。此外,直接頂巖層出現垮落現象,形成高度為5 m的空洞;當工作面推進到78 m,開采煤層上部的巖層垮落高度達到20 m,垮落區域形成拱形,可視為發生了基本頂初次來壓,初次垮落步距78 m。但從試驗觀察發現最大離層裂縫裂不可見;當工作面推進到102 m時,開采煤層上部的巖層垮落現象更為突出,高度從20 m增大到35 m,基本頂發生第1次周期來壓,來壓步距24 m,巖梁之間形成“三鉸拱”的砌體梁結構。上部巖層產生離層,巖層空洞高度達4 m,采動裂隙已經發展到了開采煤層頂板35 m以上的高度;當工作面推進至126 m時,基本頂發生第2次周期來壓,來壓步距24 m,采空區中部冒落的巖層重新壓實,覆巖出現宏觀的梯形裂隙區。

圖4 相似模型模擬覆巖垮落過程Fig.4 Simulation of overburden caving process by similarity model

由此可知,隨著采煤工作面的推進,離層裂縫高度由距煤層頂板11 m擴展到35 m以上,垮落高度由最初的6 m增加到35 m,覆巖離層裂隙和破斷裂隙呈梯形動態演化向高層位方向和工作面推進方向延伸,上覆巖層依次發生離層→彎曲下沉→垮落等現象。此外,在整個采煤工作面推進的過程中,采空區兩側的裂隙始終保持較發育,而采空區中部的裂隙隨著工作面的推進趨于壓實。

3.3 覆巖裂隙分形維數分析

由于采動覆巖裂隙的復雜性,分形幾何能夠以更深層次描述采動覆巖裂隙的不規則性和復雜性。在實際應用中,分形維數通常是指計盒維數,即用不同尺度δ的方格網覆蓋采動巖體的裂隙分布圖,計算位于不同尺度網格中長度大于等于相應網格尺度的采動巖體裂隙數量N(δ)。采動覆巖裂隙數量和尺度遵循的分形規律如式(2)所示:

N(δ)∝δ-D

(2)

式中:D為分形維數;δ為網格尺度裂隙長度;N(δ)為網格尺度的裂隙條數。

利用式(3)對不同開采進尺下的裂隙網絡圖進行分形維數計算:

(3)

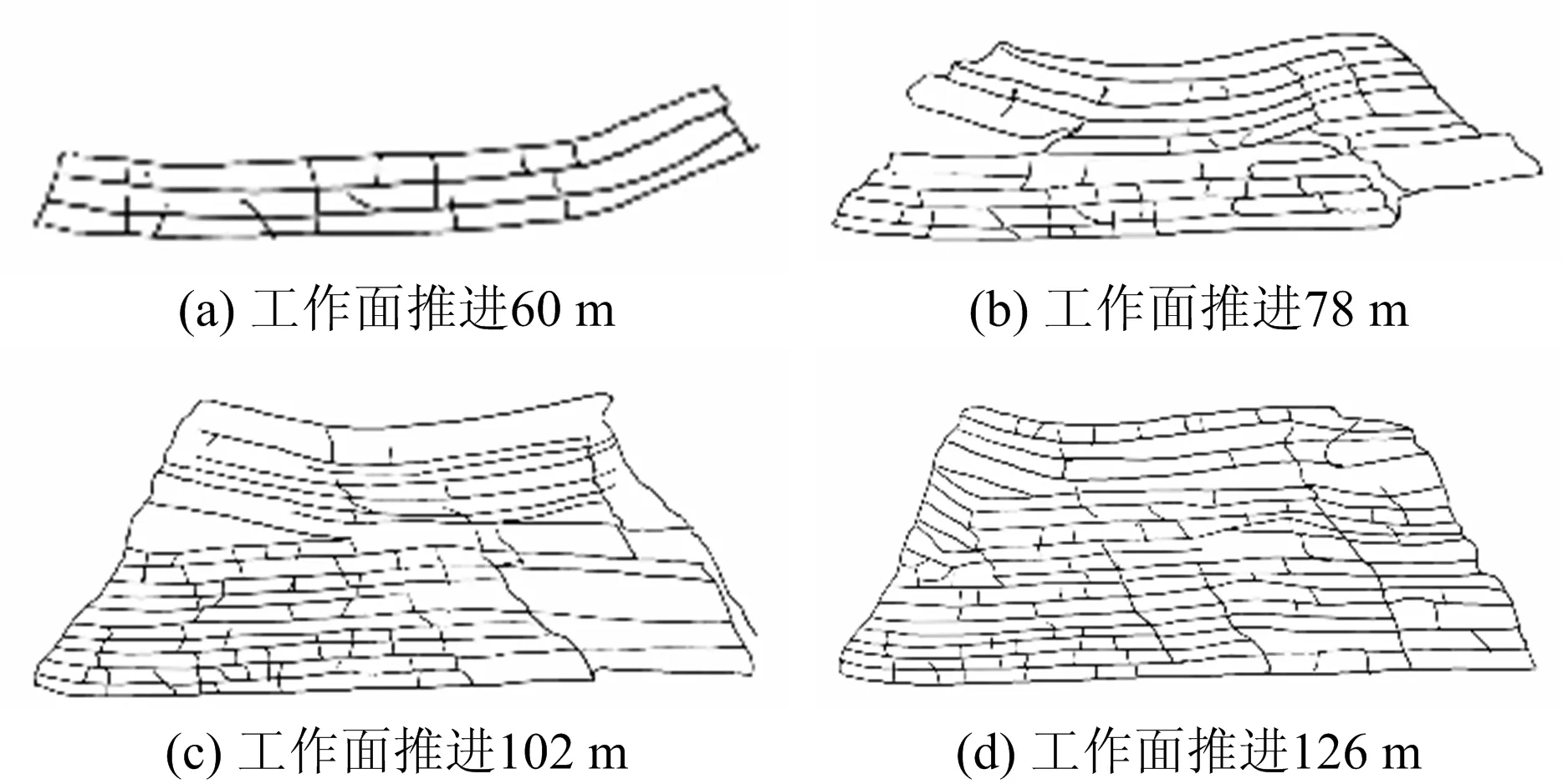

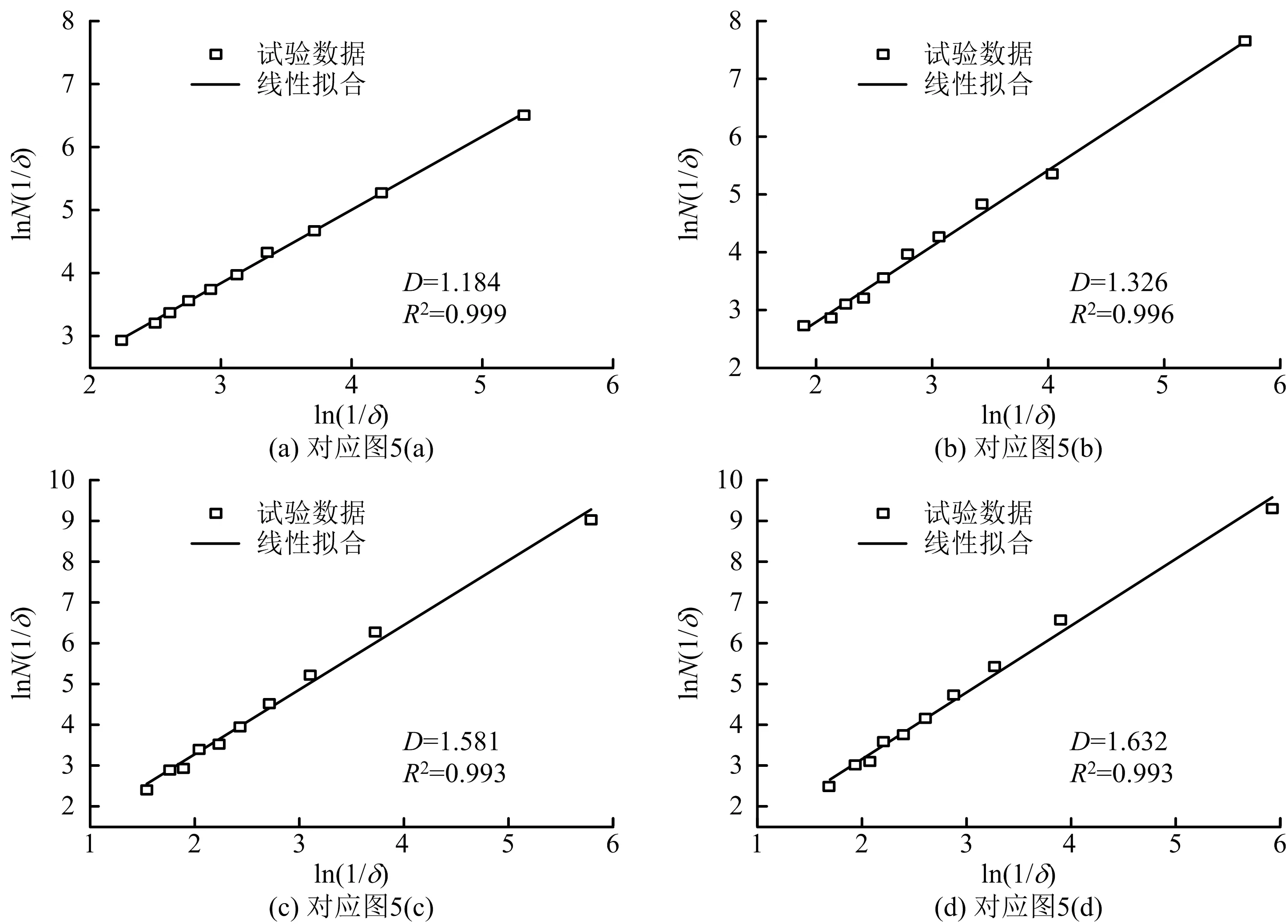

將二者表示于雙對數坐標系中,就可以得到采動裂隙數量與網格尺度的關系曲線,二者為簡單線性關系,該直線斜率的絕對值就是所求的覆巖裂隙分形維數D。本次試驗將工作面推進過程中的照片進行裂隙素描(圖5),將裂隙網絡素描圖導入Image-J軟件,采用改變粗視化程度的方法求其分形維數。本文共計算了11幅不同推進距離下的裂隙素描圖,得到其分形維數D,部分數據結果如圖6所示。

圖5 工作面不同推進距離下覆巖裂隙素描Fig.5 Sketch of overburden fractures under different advancing distances of working face

圖6 工作面不同推進距離下覆巖裂隙分形維數Fig.6 Fractal dimension of overburden fractures under different advancing distances of working face

從圖6(a)~(d)可見,工作面在不同推進距離下覆巖裂隙素描圖對應的分形維數的相關性系數R2在0.99以上,表明覆巖裂隙分布具有較好的自相似性,即在不同推進距離下形成的裂隙均具有分形特征。

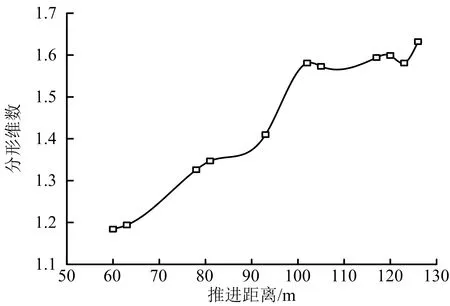

從圖7可以看出,隨著工作面的推進,裂隙網絡的分形維數是不斷變化的,總體上呈現增大的趨勢。增幅先快后慢,中間有小幅波動,最后趨于平穩。隨著工作面的不斷推進,采空區深部逐漸壓實,裂隙出現閉合,裂隙發育變緩,裂隙數量減少,采動裂隙的分形維數出現小范圍的波動,而在工作面附近覆巖產生新的裂隙,這樣閉合裂隙和新生裂隙處于動態變化平衡的過程,因此最后趨于平穩。

圖7 工作面不同推進長度對應的采動裂隙分形維數Fig.7 Relation between fractal dimensions of fracture and advancing lengths of coal face

3.4 采動應力演化分析

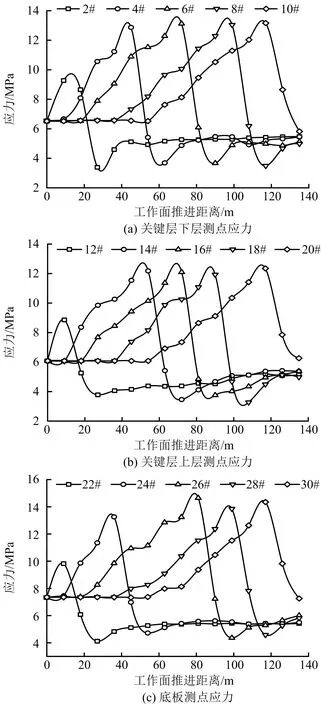

隨著采煤工作面的推進,覆巖及底板中的力學平衡狀態發生變化,采動覆巖及底板的應力變化曲線如圖8所示。

圖8 采動覆巖及底板的應力曲線Fig.8 Mining overburden and bottom curves of stress

由圖8(a)~(b)可知,采動覆巖應力受開采進度影響較大,采動覆巖應力隨工作面推進呈現出一定的規律性。當應力測點距離工作面較遠時,上覆巖層處于原巖應力。當應力測點距離采煤工作面水平距離小于40 m時,應力測點開始出現應力集中現象。當工作面推到應力測點下方時,應力集中程度最大。位于關鍵層下部的應力測點,最大應力集中系數是2.02;關鍵層上部的應力測點,最大應力集中系數是1.09。當工作面推過應力測點下方后,應力測點開始卸壓,并在15~20 m后應力測點出現最低值,隨后,應力測點顯現值緩慢增加并趨于穩定但始終小于原巖應力。位于關鍵層下部的應力測點,各測點卸壓率普遍在20%左右,關鍵層上部的應力測點,各測點卸壓率普遍在5%左右。

由圖8(c)可知,在工作面推進到測點上方之前,各測點應力顯現值均隨工作面推進距離增大而增大,并在工作面推進到測點上方時達到峰值,隨后降低并趨于穩定。當采煤工作面推過測點位置上方后,測點應力下降并在10~15 m后測點應力出現最低值,隨后緩慢增加并趨于穩定,各應力測點卸壓率普遍在26%左右。

根據應力變化曲線分析,煤層開挖后,上覆巖層及底板均處于不同程度的卸壓狀態,關鍵層下方巖層的卸壓效果較關鍵層上方巖層的卸壓效果顯著。

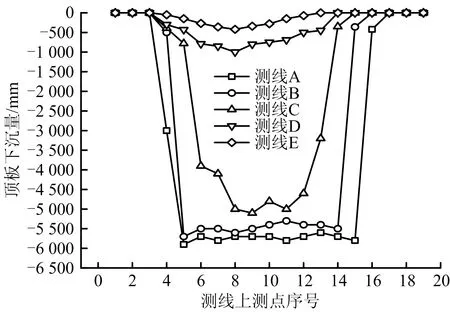

3.5 上覆巖層位移規律分析

煤層的開采活動引起上覆巖層的失穩破壞,進而產生水平位移和垂直位移,由于各巖層水平位移相對較小,故在物理相似模擬試驗中重點監測各位移測點的垂直位移。在3#煤層的上覆巖層中共布置12條測線,從下至上分別為測線A~L,W2301工作面推進到135 m后,上覆巖層各位移測點的垂直位移變化如圖9所示。

圖9 煤層開采后覆巖位移分布Fig.9 Displacement distribution of overlying strata after coal mining

工作面在推進的過程中,越靠近煤層的測點,下沉量越大,頂板下沉的響應時間越短;距煤層越遠的測點,下沉量越小,下沉響應時間越長。上覆巖層下沉趨勢呈“凹”型,巖層最大下沉量為5.9 m,測線A在工作面推進方向50~150 m范圍內下沉量基本一致;測線B在工作面推進方向40~140 m范圍內下沉量基本一致,下沉量5.6 m;測線C在工作面推進方向80~120 m內范圍內下沉量基本一致,下沉量5.0 m;測線D處工作面中部60~110 m范圍內有下沉,下沉量0.8 m。從圖9中可以看出越往上下沉范圍越向中部收縮,呈倒三角形。

4 結論

1)采用二維相似模擬試驗模擬綜放工作面開采,煤層基本頂初次來壓步距78 m,周期來壓步距24 m。在采煤工作面推進的過程中,采空區兩側的離層裂隙始終保持較發育,而采空區中部的離層裂隙隨工作面的推進趨于壓實。

2)煤層開采后,覆巖所形成的離層裂隙和破斷裂隙具有分形特征,且其分形維數隨工作面的推進總體趨勢是增大的,增幅先快后慢,中間有小幅波動,最后趨于平穩。

3)煤層開挖后,上覆巖層及底板均處于不同程度的卸壓狀態,關鍵層下方巖層的卸壓效果較關鍵層上方巖層的卸壓效果顯著。

4)煤層開采后,上覆巖層由下而上下沉是非線性的,下沉的形態是非對稱的,總體的下沉趨勢近似呈“凹”型。