雙壓入貼附送風在高溫巷道掘進中的降溫規律研究*

劉哲偉,聶興信,高趙祥,程 平

(西安建筑科技大學 資源工程學院,陜西 西安 710055)

0 引言

隨著金屬礦山的開采作業逐步向深部轉移,掘進巷道熱害問題越來越顯著,嚴重影響了工作人員的身體健康和工作效率,制約工程正常進展[1-2]。因此,對于高溫掘進巷道的降溫研究極為迫切。多年來,眾多學者對高溫掘進巷道的冷負荷預測和熱害控制措施進行了研究。郭平業等[3]通過實測巷道溫度、濕度等環境參數,利用熱力學原理建立反向分析開采工作面冷負荷計算模型;亓玉棟[4]基于對礦井采掘面降溫需冷量影響因素及其變化規律的研究,提出了動態冷負荷的概念;龍滕滕等[5]模擬計算壓入和抽出2種通風方式下高溫掘進巷道內氣流的速度場、溫度場和PMV場,表明壓入式通風克服了抽出式通風氣流紊亂的缺點,其速度場分布符合受限貼附射流規律;向立平等[6]對掘進工作面熱環境溫度場進行模擬研究,得出壓入式通風在滿足通風量要求時將送風溫度設為20 ℃并增大風筒直徑降低風速可更好地滿足降溫需求;杜翠鳳等[7]通過通風降溫實驗發現增加巷道風量可以降低溫度,但隨風量的增加降溫效果不再明顯;解彬等[8]建立雙風筒通風降溫模型,研究掘進面壓入式通風下巷道溫度場的分布;張瑞明等[9]通過研究掘進巷道壓入式通風下回風側溫度通風降溫時間的變化規律,得出不同通風參數下大致規律,通風6 min時氣溫迅速降低,12 min后氣溫雖然降低但降溫梯度大幅減小;田龍等[10]通過在掘進巷道入口處增設導風設施將巷道風流引入掘進巷道建立無局部風扇的節能降溫模型。

上述研究多針對壓入式通風降溫場景,由于金屬礦山在掘進爆破過程中產生大量炮煙粉塵,為提高除塵效率,礦山現廣泛采用抽壓混合局部通風方式[11],但抽壓混合模式下的掘進巷道降溫很少有人研究。本文針對增強抽壓混合通風降溫效果的問題,提出雙壓入式混合貼附送風模式,利用FLUENT數值模擬軟件研究混合通風條件下雙貼附送風在掘進巷道中的適用性及雙壓入式混合通風送風參數對降溫效果的影響。

1 雙壓入式混合通風降溫方案設計

河南某礦山巷道掘進采用抽壓混合式局部通風,實測巷道圍巖溫度高達39 ℃(312.15 K),巷道內空氣溫度高達34 ℃(307.15 K)。為能夠有效治理1 118 m坑口礦井井下巷道熱害問題,本文在單抽壓混合通風方式環境下,添加降溫調節風筒形成雙壓入混合送風模式用于降低巷道高溫危害,改善作業環境。

1.1 雙風筒貼附送風降溫原理

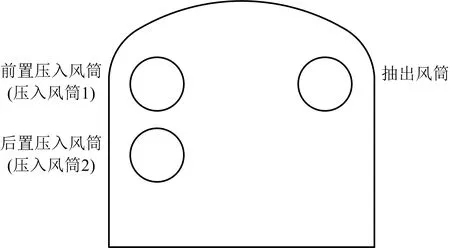

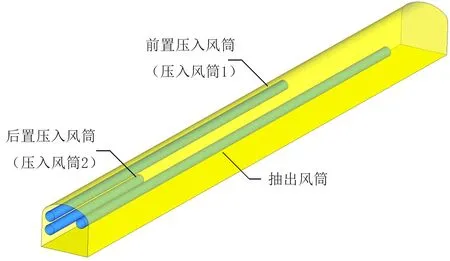

雙壓入式抽壓混合通風中,壓入風筒1布置高度為1.8 m,位于巷道豎壁與拱頂拐角處,壓入風筒2布置高度1.05 m,位于壓入風筒1下方,雙風筒送出的風流與巷道豎壁面及上拐角壁面貼附程度高,可提高風流的輸送距離[12],從而將更多冷風輸送到掘進作業面附近提高冷量利用水平。抽出風筒及壓入風筒1直達掘進工作面,用于調節冷風輸送位置的壓入風筒2布置于適當工作范圍處。2壓入式風筒分工不同,其中布置于掘進面的風筒1服務于掘進面的降溫工作,布置于中間位置的壓入風筒2則增加了冷風作用距離,使得冷量利用水平提升。若將用于提高冷風利用的風筒2也布置于掘進工作面,則相當于增大壓入風筒直徑,無改進意義,且過多冷量將增強圍巖與風流的熱交換,造成冷量的浪費,風量過高亦不利于除塵工作,可能導致巷道局部范圍內二次揚塵[13]。用風筒2將風流送到掘進巷道的作業需求地點,既能保證抽壓混合通風的除塵工作,又可降低掘進作業范圍的溫度,從而改善作業環境。

1.2 降溫通風計算及模型建立

模型采用寬3 m,高2.8 m的三心拱掘進巷道,總斷面積S為7.83 m2,雙風筒送風位置如圖1~2所示,井下空調制冷系統采用立柜式風冷空調主機,其制冷量可達8~200 kW;DBKJNO-6/15 kW 型對旋式局部通風機壓入式風機2臺、抽出式風機1臺,送風風量 0.5~4 m3/s;自掘進工作面起取40 m長的巷道作為模擬區域,降溫范圍為工作面30 m。壓入風筒采用柔性風筒,壁厚3 mm,直徑0.6 m的雙層隔熱風筒。抽出風筒采用硬質風筒,壁厚3 mm,直徑0.6 m。壓入風筒1和抽出式風筒管道中心距離地面高度取1.8 m,壓入風筒2管道中心距地面高度1.05 m。

圖1 雙壓入混合通風風筒布置位置示意Fig.1 Schematic diagram for layout position of dual press-in mixed ventilation duct

圖2 雙壓入混合通風三維模型Fig.2 Three-dimensional model of dual press-in mixed ventilation

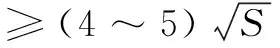

抽壓混合風筒布置時,壓入、抽出風筒口到工作面的距離范圍L壓,L抽[14]由經驗公式(1),(2)確定。

(1)

(2)

式中:L壓為壓入風筒出風口距離掘進工作面的距離,m;L抽為抽出風筒進風口距離掘進工作面的距離,m;S為巷道斷面面積,m2。

本文研究確定壓入風筒1出風口距掘進面14 m,抽出風筒進風口距掘進面4.5 m,由于爆破沖擊波在0~4 m最大且在4~6 m內衰減較大,6~8 m沖擊波較為穩定[15],所以最終確定抽出式風筒進風口位置為距掘進面6 m。此礦山作業人員活動范圍在掘進面30 m內,故將降溫壓入風筒2出風口布置于距掘進面30 m處。

在掘進巷道通風降溫風量計算中,要計算巷道圍巖散熱需風量Q1,掘進作業面散熱需風量Q2,機械車輛、電器的散熱需風量Q3,炮碴散熱需風量Q4,人員放熱需風量Q5,單位時間所需總風量Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5[16]。此外,考慮到巷道粉塵的排出,需比較巷道除塵風量Q塵[14],且研究表明混合通風中抽壓比在1.2~1.3時除塵效率較高[13],故將混合通風模型中抽壓比設為1.2。送風風量要同時滿足降溫及除塵需求。

1)掘進巷道圍巖散熱需風量Q1,如公式(3)所示:

(3)

式中:KT為圍巖與風流的對流換熱系數[14],kW·(m2·℃)-1;U為巷道斷面周長,m;L為巷道長度,m;cpm為空氣定壓比熱,kJ·(m3·℃)-1;Tw為降溫區域圍巖溫度,℃;Tf0為降溫前巷道內風流溫度,℃;Tf為降溫后巷道內空氣溫度,℃。

2)掘進作業面散熱需風量Q2,如公式(4)所示:

(4)

式中:S為掘進巷道斷面面積,m2。

3)機械散熱需風量Q3,如公式(5)所示:

本文僅考慮施工期間裝載車、自卸汽車等工程機械車輛的散熱。

(5)

式中:(1-e)為機械的散熱系數,此處e取35%;qM為帶走機械單位功率產熱所需風量,qM=0.06~0.07 m3·(s·kW)-1;n1為機械設備的數量;Ni為機械設備的額定功率,kW·rpm-1;Ki為各種設備實際運轉與總器械運轉時間的比例。

4)爆破廢石散熱需風量Q4,如公式(6)所示:

(6)

式中:l為開挖進尺,m;ρw為圍巖密度,kg·m-3;ΔT為實測確定的炮碴與空氣平均溫差,℃;c為碎石比熱,取圍巖比熱0.9 kJ·(kg·℃)-1。

5)人員釋熱需風量為Q5,如公式(7)所示:

(7)

式中:qr為帶走人員單位釋熱量所需要的風量,qr=0.06~0.07 m3·(s·kW)-1;Eh為掘進作業面附近人員能量,kW·人-1,按勞動強度取值;Nj為某一工作人數;n2為工作種類,從事輕微、中等、繁重體力勞動時分別取0.2,0.275,0.47 kW·人-1。繁重4人,中等6人,輕微2人。

6)巷道除塵風量Q塵,如公式(8)所示:

Q塵=V0S

(8)

式中:V0為巷道排塵風速,m/s,經現場調研巷道內風速達到0.35 m/s時除塵效果良好。

1.3 計算參數

巷道長40 m,跨度3 m,豎壁高1.9 m,拱高0.9 m,掘進作業面面積7.83 m2,斷面周長10.65 m。通風時間為爆破后30 min,圍巖平均溫度Tw=38 ℃,圍巖比熱c=0.9 kJ·(kg·℃)-1,圍巖導熱系數λ=2.3×10-3kW·(m·℃)-1,通風后巷道內溫度Tf=28 ℃,送風溫度Tf0=25 ℃,空氣定壓比熱cpm=1.3 kJ·(m3·℃)-1。掘進頭采掘作業面的機電設備包括功率為0.8 kW的YT28型鉆巖機3臺、功率為18.8 kW的P-30B耙裝機1臺,DBKJNO-6/15 kW型對旋式局部通風機壓入和抽出式風機共3臺,另有總功率約為60 kW的裝載機、運輸設備。經計算得出Q1=3.169 m3/s,Q2=0.108 m3/s,Q3=0.14 m3/s,Q4=0.38 m3/s,Q5=0.2 m3/s;單位時間總需風量為Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5=3.889 m3/s,Q塵=2.74 m3/s,取降溫風量與除塵風量中最大值即Q=3.889 m3/s。

1.4 邊界條件及求解器

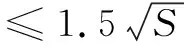

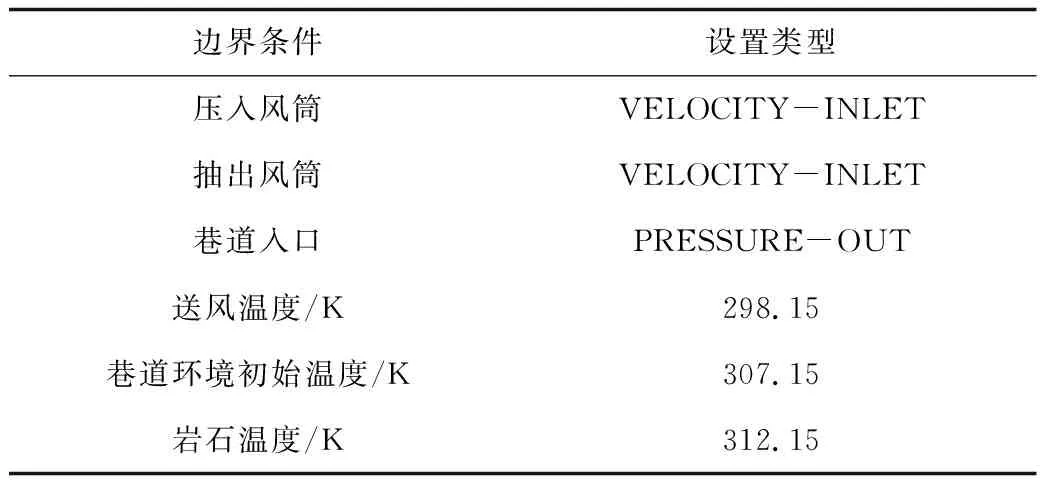

邊界條件設定見表1,求解器參數見表2。

表1 邊界條件設定Table 1 Conditions setting

表2 求解器參數Table 2 Solver parameters

2 降溫對比方案設計

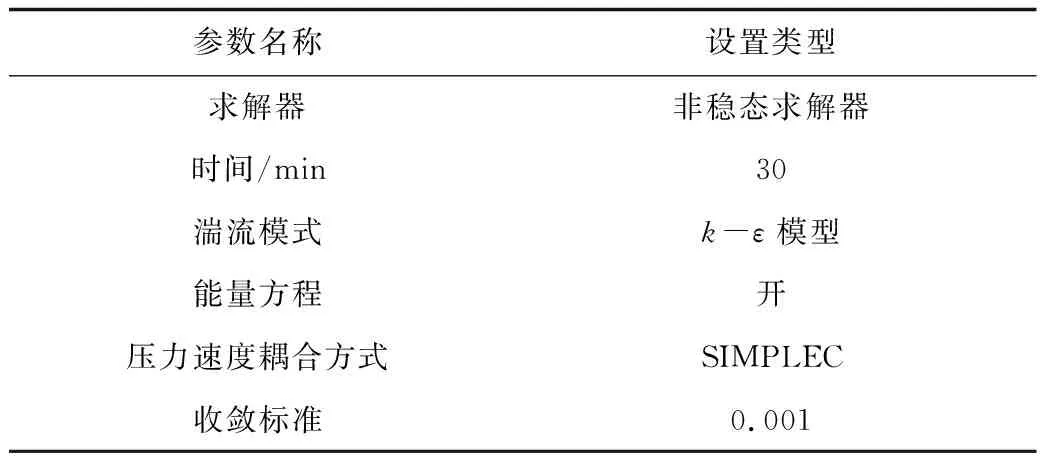

為驗證雙壓入式混合貼附送風模式的降溫效果以及新型通風模式中雙壓入風筒風量分配對掘進巷道內溫度分布規律的影響。設置方案1為傳統降溫方案,即單壓入式抽壓混合通風模式;方案2為本文提出的雙壓入式混合通風模式。由于總壓入風量是固定的,故需考慮雙壓入風筒風量分配問題,設置方案3~6為雙壓入風筒送風風量匹配優化方案。方案1,2對比用于驗證本文提出的雙壓入式混合通風降溫效果,方案3~6為進一步研究雙壓入混合通風中2風筒送風風量匹配對巷道內溫度分布規律的影響。此礦山作業人員活動范圍在掘進面30 m內,將壓入風筒2出風口布置于距掘進面30 m處,故實驗方案模擬掘進面40 m范圍即可滿足實驗需求。具體方案見表3。

表3 對比方案Table 3 Comparison schemes

3 降溫影響規律數值模擬及結果分析

3.1 雙貼附送風降溫結果

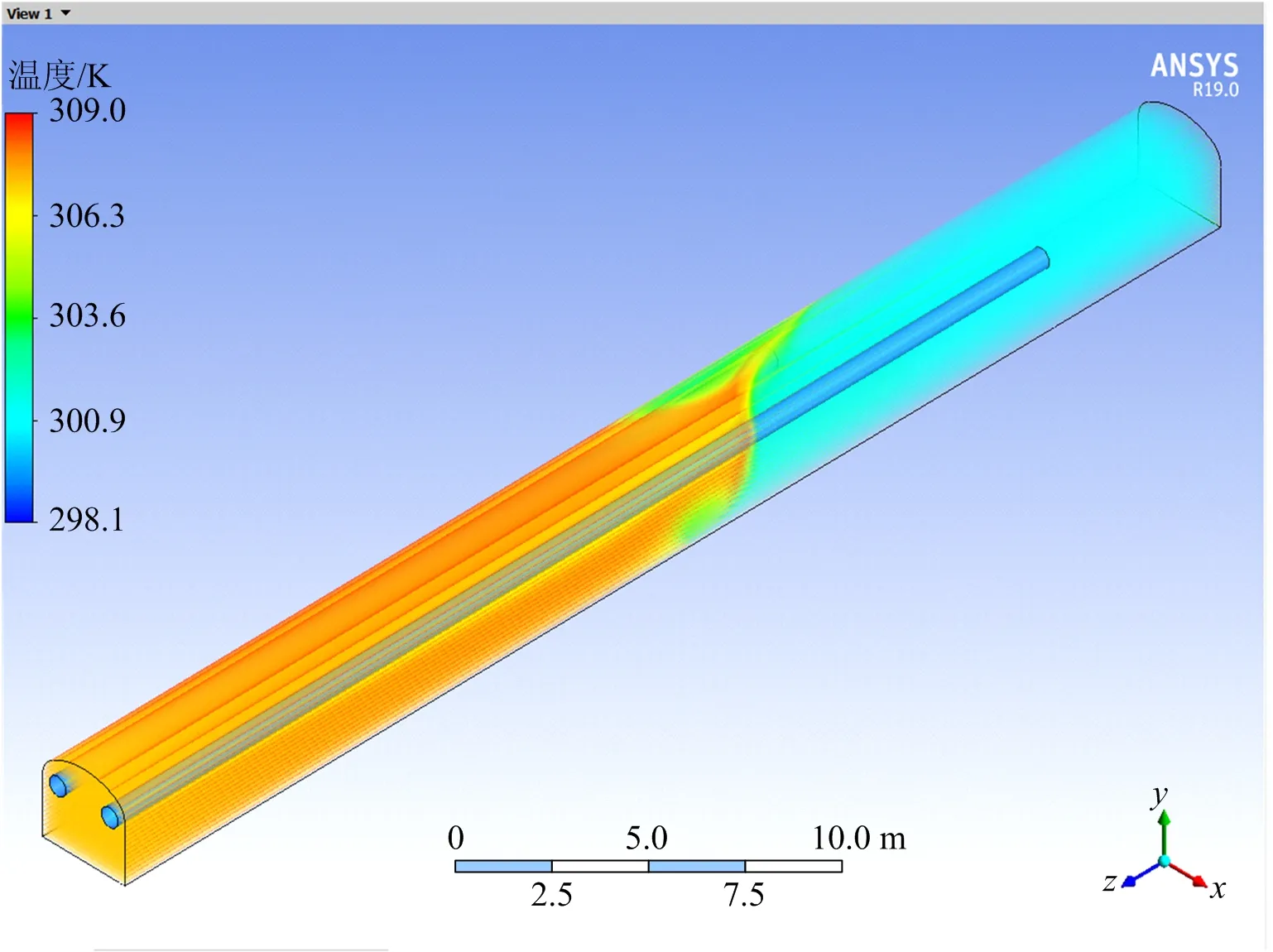

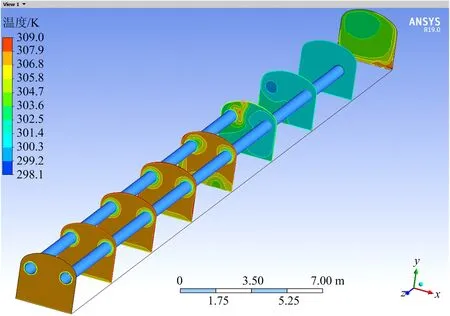

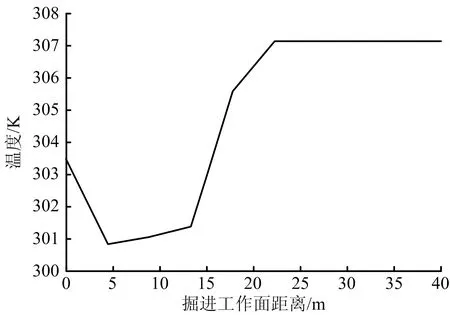

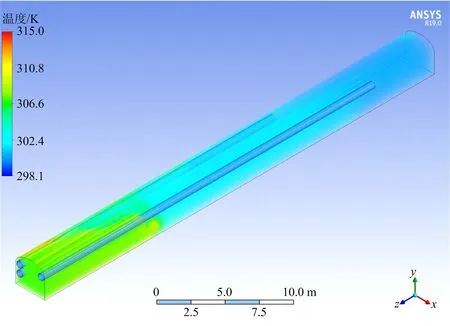

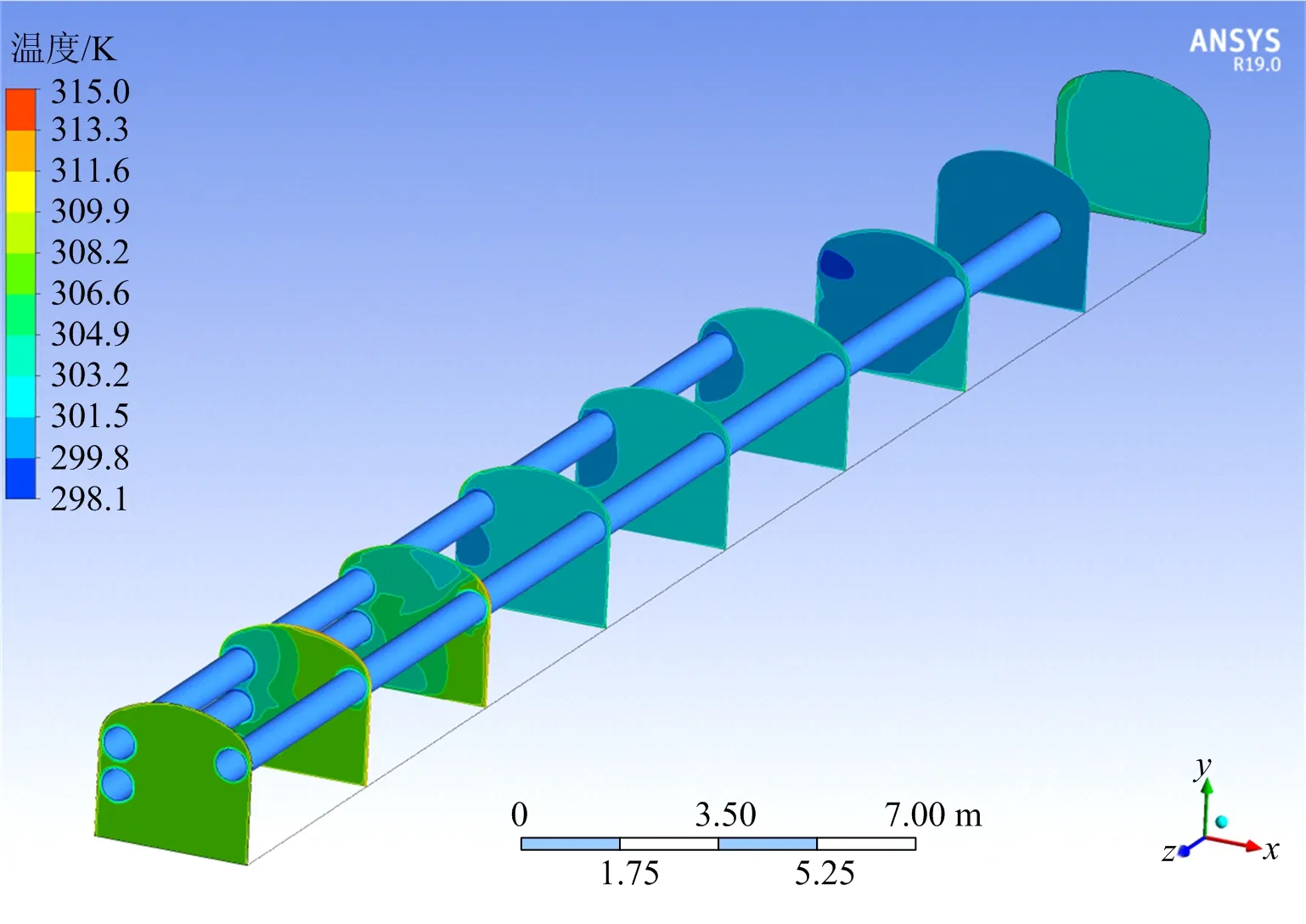

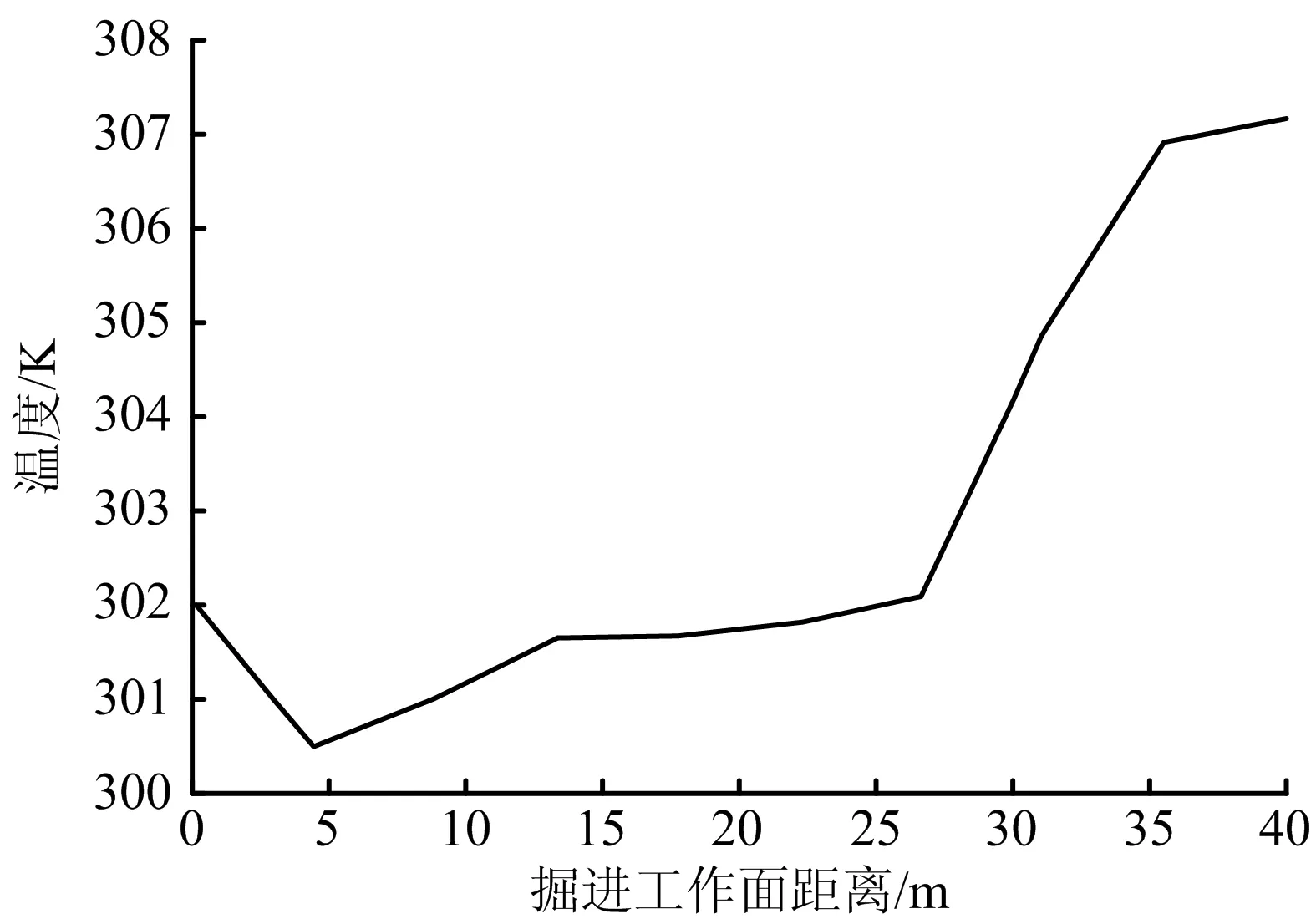

在傳統降溫措施下采用1壓1抽混合通風,壓入式風筒送風速度為10.2 m/s,抽出風筒風速12.24 m/s,抽壓比為1.2,送風溫度25 ℃(298.15 K),通風時間30 min后整體降溫效果如圖3所示。沿z軸巷道出口方向每隔5 m做溫度分布云圖如圖4所示。巷道中心線高度1.5 m的溫度分布如圖5所示。雙貼附送風降溫模式下采用2壓1抽混合通風,其中壓入式風筒2出風口布置于距掘進面30 m處,同樣通風30 min后整體降溫效果如圖6所示,沿z軸巷道出口方向每隔5 m做溫度分布云圖如圖7所示。巷道中心線即高度1.5 m的溫度分布如圖8所示。

圖3 1壓1抽降溫效果Fig.3 Cooling effect of one-press and one-pump

圖4 1壓1抽溫度云圖Fig.4 Temperature cloud diagram of one-press and one-pump

圖5 1壓1抽巷道中心線溫度Fig.5 Roadway center-line temperature of one-press and one-pump

圖6 雙壓入混合通風降溫效果Fig.6 Cooling effect of dual press-in mixed ventilation

圖7 雙壓入混合通風溫度云圖Fig.7 Temperature cloud diagram of dual press-in mixed ventilation

圖8 雙壓入混合通風巷道中心線溫度Fig.8 Roadway center-line temperature of dual press-in mixed ventilation

對比分析圖3~8得出在雙貼附送風模式下可以有效降低掘進巷道作業面30 m范圍的溫度。具體分析為:在方案1單抽壓混合通風降溫模式下,冷空氣由壓入風筒送入掘進工作面后與環境熱空氣及圍巖發生熱交換,降低掘進面作業環境溫度。由圖5可得,只有在掘進作業面4~14 m范圍內溫度滿足最低作業要求,0~4 m和14~22 m范圍內溫度較通風前有所下降但不能滿足作業要求,且溫度變化幅度很大。原因為單壓入風筒送風位置靠前,導致壓入風筒輸送的冷風與環境未充分進行熱交換而迅速被抽出風筒排出,造成大量冷空氣的浪費,最終不能有效降低掘進作業面熱害問題。應用方案2降溫措施后,工作面30 m范圍內整體降溫效果顯著。由圖8可知,除掘進面2 m左右范圍內(此范圍溫度較高是掘進作業面散熱量大導致),巷道掘進作業27 m范圍內溫度均明顯下降,且較傳統降溫通風在掘進面14 m內溫度進一步下降,這是因為巷道內由雙風筒送冷風位置改善后使巷道冷風與巷道環境熱交換更加充分,大大提升了冷量利用率,使得巷道作業環境有較大改善。

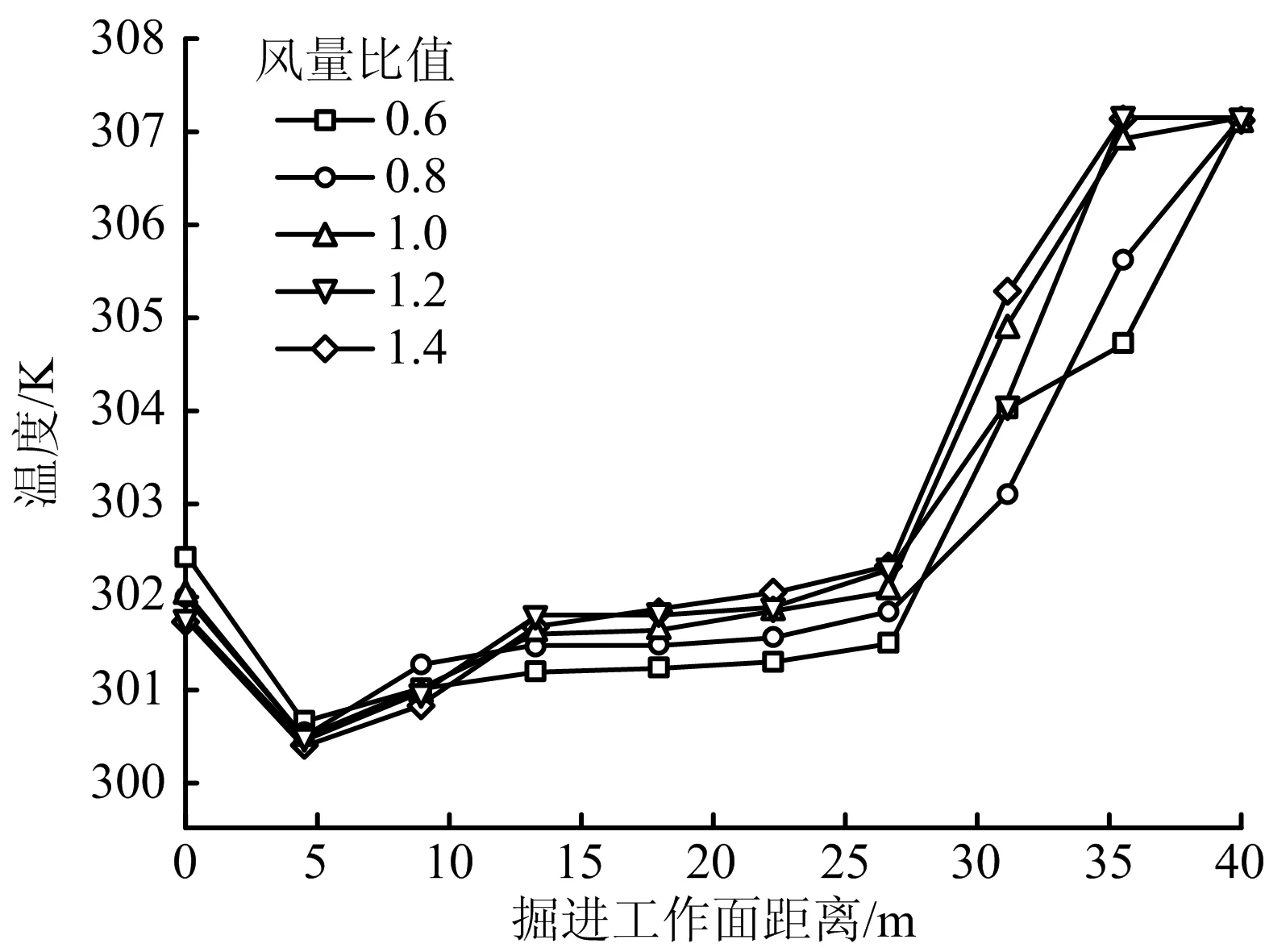

3.2 雙壓入風筒送風風量匹配對降溫效果影響

由模擬實驗可得采用雙壓入式混合通風可有效降低掘進面30 m作業范圍內的溫度,但雙壓入風筒輸送冷風風量的匹配對掘進巷道內降溫效果影響未知。故研究壓入風筒1與壓入風筒2之間的風量匹配問題可進一步得出雙壓入式混合通風在掘進巷道內降溫規律,優化雙壓入混合貼附通風的降溫效果。

通過實驗對比方案2~6,由圖9可知雙壓入風筒送風風量匹配改變對掘進巷道30 m范圍內溫度分布整體趨勢影響不大,可將掘進巷道內溫度變化劃分為4段:即0~4 m范圍內溫度逐漸下降;4~14 m范圍內溫度上升且處于較低水平;14~27 m范圍內溫度分布均勻浮動較小;27 m之后溫度逐步回升到環境溫度。掘進巷道0~4 m范圍溫度較高是由掘進作業面散熱高導致;4~14 m范圍內溫度比14~27 m范圍內溫度低的原因是此范圍內冷量由雙壓風筒輸送,冷量較充足;14~27 m范圍內溫度保持穩定是因為壓入風筒2輸送的冷風與熱環境充分交換,且因壓入風筒2輸送冷風量較少表現為此范圍內溫度略高于前方。27 m之后溫度逐步升至環境溫度是因為通風系統抽壓比為1.2后方熱空氣向前流動導致升溫。

圖9 風筒1與風筒2風量比值對巷道內溫度分布規律影響Fig.9 Influence of air volume ratio of air duct 1 to air duct 2 on temperature distribution in roadway

由圖9可得,0~4 m范圍內,當壓1風筒與壓2風筒風量比值大于0.8之后,隨著壓入風筒1送風量的增加,掘進面4 m范圍內溫度變化很小,原因是抽出風筒的總排風量不變,壓入風筒1送風量增加后,大量新鮮風流未與巷道內熱空氣充分混合就被抽出風筒排出巷道,導致部分冷量浪費,從而表現為增大壓入風筒1供風量仍不能有效降低掘進面4 m范圍內的溫度;4~14 m范圍內,隨壓入風筒1,2送風風量比值增大,此范圍內溫度上升速度增快幅度增大;14~27 m范圍內隨壓入風筒2送風量減少溫度升高,且在比值為0.6時溫度表現最低。整體分析后得出當比值為0.6時掘進面4~27 m范圍內溫度最低且在巷道內分布均勻溫度波動最小,在送風冷量固定的條件下最大限度的滿足了掘進巷道30 m范圍內作業溫度需求。

3.3 雙壓入貼附送風在掘進巷道中降溫機制分析

在掘進巷道降溫中,雙壓入式混合通風系統各組成部分相互協調共同作用,巷道內降溫機制從2方面分析:高溫炮煙的排出與冷風降溫作用。其中抽出式風筒的作用是將爆破后的高溫炮煙排出,抽壓比設為1.2時可以保證混合通風的除塵效率,而將壓入風1與壓入風筒2輸送風量比值設為0.6并未改變輸送總風量,且降溫需風量大于除塵需風量,降溫通風時長也大于通常除塵通風所需的20 min[13,17],故從通風風量、通風效率、通風時長3個方面保證了除塵效果滿足需求,將高溫炮煙快速排出對掘進巷道降溫效果提升起促進作用。雙壓入貼附送風則通過設定雙壓入風筒在巷道內的位置及風量分配提高冷風降溫作用,壓入風筒2出風口布置于掘進面30 m處提高了冷風作用范圍,且將壓入風筒1與壓入風筒2輸送風量比值設為0.6,即降低壓入風筒1的冷風輸送占比可減少其輸送的冷風在未與巷道充分熱交換的情況下被抽出風筒排出造成的冷量浪費,同時更多冷風由壓入風筒2輸送可與巷道內空氣充分混合,雙壓入貼附送風大大提高了冷風利用率,使得掘進巷道作業區域內溫度明顯降低。

4 結論

1)雙貼附送風在掘進巷道中降溫效果明顯。與單抽壓混合式通風相比可顯著降低掘進面30 m范圍內的溫度,其中14~27 m范圍內溫度下降高達6 ℃,且掘進面30 m范圍內溫度分布均勻,溫度降到28 ℃左右,由于提高冷量利用率,使掘進面14 m范圍內溫度較單壓抽混合式通風溫度更加適宜工作。

2)改變2壓入風筒風量匹配關系可以進一步優化雙壓入混合貼附通風的降溫效果。當壓入風筒1與壓入風筒2送風量比值大于0.8時,隨壓入風筒1送風量的增加,掘進面0~4 m范圍內溫度變化很小;4~27 m范圍內溫度隨壓入風筒2送風量的減少明顯上升,故壓入風筒2送風量的大小對掘進巷道內溫度分布影響更大。

3)在混合通風抽壓比為1.2的條件下,最終確定2壓入風筒送風量比值為0.6時能最大限度滿足掘進面30 m范圍內的溫度需求,綜合降溫效果良好。本文研究內容與結論可為研究其他高溫掘進巷道降溫提供參考,減少井下工業實驗成本,研究方法同時也可為其他高溫掘進巷道不同送風參數的通風降溫提供借鑒。