中國共產黨重要文獻對外譯介的百年歷程

孫寧

中國共產黨重要文獻主要包括黨的主要領導人著作、黨的會議文件以及其他重要政治文獻。中國共產黨高度重視國際交往和重要文獻的對外翻譯和傳播,黨的重要文獻的對外翻譯與傳播始于建黨初期。百年來,中國共產黨堅持以開放包容的姿態和兼濟天下的胸懷,向世界介紹和分享自己進行理論探索的成果,打開了讓世界了解自己、了解中國的窗口。伴隨著中國共產黨的百年奮斗歷程,黨和國家的政治文獻對外翻譯事業成功實現了從借助外力、分散無序到獨立自主、集中規范的歷史性轉變,特別是通過向國際社會系統推介黨的創新理論成果,使中國共產黨的國際影響力和中華人民共和國的國際地位得到顯著提升。

中國共產黨在創建初期就很注重對外宣傳工作。1920年6月,在俄共代表維經斯基的指導和協助下,中俄通訊社在上海成立。這是中國馬克思主義者參與創辦的第一個通訊社,其工作職責之一就是將中國報刊上的重要消息譯為俄文并通過電報發往莫斯科,在蘇俄報刊上發表。早期的中共黨(團)組織還依托在海內外創辦的各類刊物,借用國際會議等公開場合開展外宣工作,內容以分析國內局勢和介紹中共主張為主。

中國共產黨成立后,作為共產國際的一個支部,曾將包括中共一大會議文件在內的很多重要文獻翻譯成俄文版本上報給共產國際。但從傳播效果而言,毛澤東著作的對外翻譯和傳播開啟了中共重要文獻對外譯介的先河。1927年初,毛澤東考察了湖南湘潭、衡山等五個縣的農民運動,獲得了大量一手資料,調研結束后撰寫了《湖南農民運動考察報告》。這篇報告一經發表就引起共產國際的高度重視,并對其贊許有加。1927年五六月,共產國際執委會機關刊物《共產國際》的俄文版和英文版先后刊登了毛澤東的這篇報告。這是迄今發現的第一部被譯介到國外的毛澤東著作。此后,共產國際在其機關刊物上陸續登載了毛澤東的十余篇著作。1934年1月,中華蘇維埃共和國第二次全國蘇維埃代表大會在瑞金召開,共產國際將毛澤東在大會上所作的報告以單行本的形式翻譯出版。之后,在中共駐共產國際代表團的協助下,共產國際還用德、俄、英、日等多種文字公開出版了《中華蘇維埃第二次全國代表大會》(文件匯編),在蘇聯和其他國家發行。同年8月,共產國際還翻譯出版了毛澤東的文集《經濟建設與查田運動》,這也是第一本公開出版的毛澤東文集。

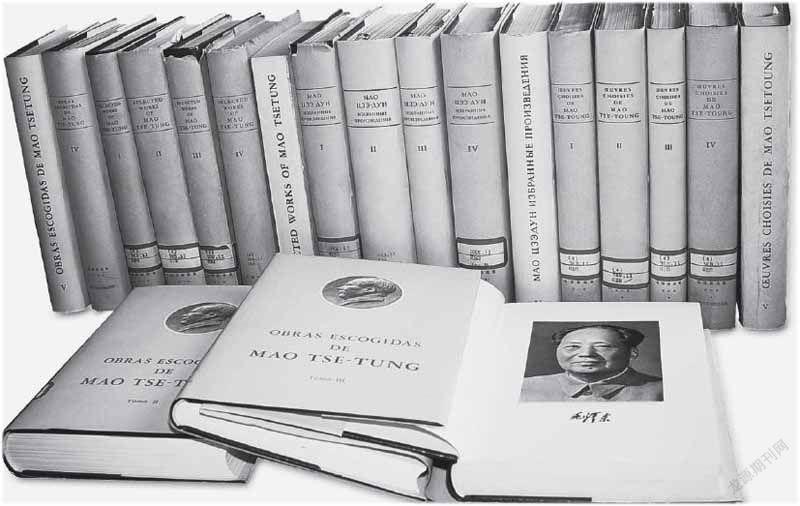

《毛澤東選集》多語種版本

1937年7月,全民族抗日戰爭爆發后,為了讓世界人民了解這場戰爭的性質和真相,贏得國際社會對中國的理解和支持,中國共產黨更加主動地開展外宣工作,并向國外譯介黨的重要文獻。1938年四五月間,周恩來領導的中共中央長江局下屬機構國際宣傳委員會及其辦事機構國際宣傳組成立,這是中國共產黨成立的第一個外事機構。主要工作是翻譯出版中共領導人著作,為國際刊物供稿,以及同外國友人進行聯絡。英譯毛澤東的《論持久戰》就是這個宣傳組的主要任務之一。1939年4月,中共中央南方局建立對外宣傳小組(1940年12月后稱南方局外事組),其重要職責就是翻譯毛澤東等中共領導人的著作及重要講話。毛澤東在抗戰時期的重要著作《中國革命戰爭的戰略問題》《論聯合政府》等就是由這個小組翻譯并傳播到海外的。南方局對外宣傳小組的成立標志著中國共產黨開始有組織地推進黨的重要文獻的翻譯工作。

1943年共產國際解散后,中國共產黨完全獨立自主地開展外宣工作。1945年4月至6月,中共七大在延安勝利召開,大會把毛澤東思想確立為全黨的指導思想并寫入黨章。此后,黨內也更加重視毛澤東著作的編輯出版和翻譯工作。1945年,董必武利用代表中共參加中國代表團出席聯合國成立大會的機會,將一批毛澤東著作交給當時主持中共在美工作領導小組的徐永煐,讓其組織翻譯審訂。1947年5月1日,中共中央外事組成立,下設編譯、研究、新聞三個處。其中,編譯處(后改名國際宣傳處)的職責是“主要翻譯毛澤東文選,編譯有關介紹土地改革和解放區文化的材料”。該處成立后,還負責翻譯了中共七大的主要文件。

這一時期,黨的重要文獻對外譯介完成了從主要依靠共產國際的力量到獨立自主開展工作的轉變,組織化譯介初見端倪。

新中國成立后,在錯綜復雜的國際形勢中,為了擴大“朋友圈”、鞏固新政權,也為了推動全世界被壓迫民族的解放運動,中共中央決定將毛澤東的著作匯編成冊系統譯介到國外去。1950年5月,中共中央政治局決定成立中共中央《毛澤東選集》出版委員會,負責統一編選、注釋、整理和出版工作。毛澤東本人對此項工作非常重視,親自參與選稿、審稿和注釋編寫等工作。《毛澤東選集》的對外譯介成為新中國成立初期中國翻譯界的一大盛事。

從1949年到1978年,《毛澤東選集》的對外譯介主要經歷了四個階段。

1949年至1959年為合作譯介階段。這一階段主要通過與友黨的合作完成了前三卷俄文版和英文版的翻譯出版。俄文版由中蘇分別派出譯者合作翻譯完成,并由蘇聯國家外文書籍出版社出版。1950年,中共中央宣傳部成立《毛澤東選集》英譯委員會,負責前三卷的英譯工作。1954年,按照我方與英共的協議,由英共領導的勞倫斯出版公司在英國出版發行。后因勞倫斯出版公司不顧我方反對擅自刪改我方譯稿,我方未授權勞倫斯出版公司繼續出版《毛澤東選集》英譯本。

原中央編譯局大門

1960年至1965年為獨立譯介的探索階段。這一階段,黨中央從全國調集優秀外語人才組建臨時翻譯班子,指定中央對外聯絡部負責統籌協調工作,還專門指派毛澤東的秘書田家英為翻譯班子作中文答疑,對外出版發行則由外文出版社(1963年后改為外文圖書出版社)負責。這一階段先后翻譯出版了《毛澤東選集》第四卷的英、俄、西、法、日文版,以及前三卷的英文修訂版。

為了掌握黨的重要文獻對外翻譯工作的主動權,向世界提供權威、準確的譯文,1961年中央批準成立了負責黨的重要文獻對外翻譯的專門機構—毛澤東著作翻譯室(簡稱毛著室),隸屬中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(簡稱中央編譯局)。毛著室的成立標志著黨的重要文獻翻譯工作的制度化架構業已成型,也促成了黨的重要文獻翻譯事業第一個高潮的到來,因此成為黨的文獻對外譯介史上一個重要里程碑。

1966年至1969年,《毛澤東選集》對外譯介進入高潮期。這一階段主要完成了前三卷俄、法、西、日文版的翻譯和修訂工作,并啟動了德、意、葡萄牙、阿拉伯等近30個非通用語種的翻譯工作。1966年“文化大革命”開始后,中央專門成立了《毛澤東選集》翻譯五人領導小組,并從全國調集精兵強將組建了強大翻譯團隊。其中,法、俄、西、日四個語種于1969年完成了第一、二、三卷的翻譯工作,并陸續由外文圖書出版社(1986年后又改稱外文出版社)編輯出版和在海內外發行。除了《毛澤東選集》以外,各語種還組織翻譯了《毛主席語錄》《毛澤東著作選讀》(甲種本)和《毛澤東軍事文選》等。

1970年至1977年,《毛澤東選集》譯介進入徘徊期。這一階段主要完成了第五卷英、俄、法、西、日文版的翻譯工作。1970年至1975年,文獻翻譯工作暫時中斷。1975年10月,根據中央指示,《毛澤東選集》第五卷的翻譯工作被正式提上日程。當時共設英、俄、法、西、日五個語言組,以原毛著室譯員為主,并從其他單位抽調了大批優秀翻譯人才。1977年,這五個文版的《毛澤東選集》第五卷由外文出版社出版發行。

《毛澤東選集》翻譯組人員

這一時期,還有一項與毛澤東著作對外譯介并行的重要翻譯工作,就是黨的重要會議文件的對外翻譯。1955年9月,外文出版社出版了英文版《中國共產黨全國代表會議文件集(1955.3)》,這是新中國成立后首次對外譯介黨的重要會議文件。1956年9月15日至27日,中國共產黨第八次全國代表大會在北京舉行,50多個國家的兄弟黨派代表團出席了這次會議。大會使用的正式語言除了漢語之外,還有俄、英、法、德等十種語文。為保證大會期間能夠為外賓提供多語種口、筆譯服務,根據中共中央的指示,在八大籌委會之下成立了翻譯處,由中央編譯局承擔組建和協調工作。翻譯處下設十個語文部,從各部門各地方調集739名翻譯人員,共翻譯1000萬字以上,同聲傳譯530萬字左右。在大會召開之前,翻譯處完成了七個大會文件的多語種翻譯工作。大會閉幕后,翻譯處還承擔了文件譯稿審定和匯編工作,該多語種文件匯編由外文出版社于當年年底出版發行。八大文件翻譯是新中國成立以來由黨中央統一領導、由專門機構牽頭、參與人數最多的一次大規模重要會議文件對外譯介活動,其成功經驗為后來重要文獻翻譯模式的形成提供了范本。

八大以后的重要會議文件翻譯工作一般由中央直接領導,多個外宣外事單位輪流牽頭組織,翻譯成果在會后由外文出版社對外出版發行。從1977年中國共產黨第十一次全國代表大會起,黨代會文件的翻譯工作開始固定由毛著室負責。

這一時期,在毛澤東著作大規模對外譯介的推動下,黨的重要文獻對外譯介開啟了規范化和制度化進程,在運行機制、團隊管理、翻譯流程和質量標準等方面積累了大量寶貴經驗。

從毛澤東著作到黨代會文件,原中央編譯局毛著室承擔的文獻翻譯任務越來越多,專業化水平不斷提升。隨著毛著室組織架構的日臻成熟和工作內容的逐步穩定,其所承擔的黨的重要文獻翻譯任務也實現了從外宣外事機構附屬職能向優勢力量和資源集于一體的專業化獨立機構核心職能的轉變。1982年,經中央同意,毛澤東著作翻譯室更名為中央文獻翻譯室,1994年又更名為中央文獻翻譯部(簡稱文獻部),其作為我國專事黨的重要文獻翻譯權威機構的地位得到進一步鞏固和確認。

自1977年黨的十一大起,毛著室主持翻譯黨代會的主要文件,基本沿用黨的八大文件翻譯模式。翻譯團隊由中央文獻翻譯室(部)人員以及從外交部、新華社等單位借調的人員構成。翻譯成果除了在會議開幕時提供給新華社等主流媒體向全世界播發,還在第一時間提供給旁聽會議的各國駐華使節和報道會議的境外媒體記者,保證他們及時得到準確、權威的外文譯本。

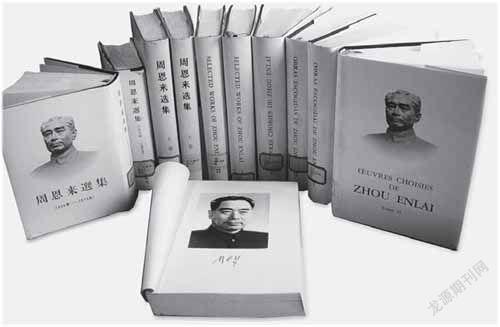

《周恩來選集》多語種版本

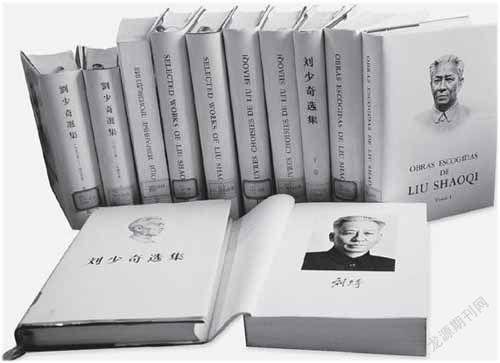

《劉少奇選集》多語種版本

這一時期的另一項重要任務是,持續推進中共主要領導人重要著作的對外譯介。1979年末,中央作出明確指示,不僅要把毛澤東著作譯成外文,而且老一輩無產階級革命家的著作都要譯成外文。同年12月,毛著室接到翻譯《周恩來選集》(上卷)的任務,一年后完成翻譯。到80年代末,陸續翻譯出版了英、俄、法、西、日五種文本的《周恩來選集》(上、下卷)、《劉少奇選集》(上、下卷)、《朱德選集》和《陳云選集》。20世紀80年代,根據中央的決定,中央文獻翻譯室啟動了《鄧小平文選》的多語種翻譯工作,于1995年順利完成。2006年,文獻部正式啟動《江澤民文選》三卷本的多語種翻譯工作,并于2012年完成全部翻譯工作。根據不同時期中央對外宣傳工作的需要,文獻部還翻譯了劉少奇《論共產黨員的修養》和鄧小平《論當代中國基本問題》《我們對香港問題的基本立場》《鄧小平論“一國兩制”》等單行本,以及江澤民《中國能源問題研究》《論中國信息技術產業發展》等專著。

此外,一些其他具有重要意義的中共重要文獻也由文獻部譯成多語種文本,包括《中共中央關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》《在慶祝中國共產黨成立七十周年大會上的講話》《在慶祝中國共產黨成立八十周年大會上的講話》和《科學發展觀學習讀本》等。2009年,為貫徹落實中央領導同志指示精神,文獻部專門成立《求是》雜志外文翻譯處,開始承擔《求是》雜志英文翻譯工作。

這一時期,黨的重要文獻翻譯事業進入了平穩發展期,工作鏈條銜接緊密,各環節工作逐漸理順,黨的重要會議文件的翻譯實現了常態化和規范化,中共重要文獻對外譯介成為黨和國家外宣工作中不可或缺和難以替代的組成部分。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視外宣工作和對外政治話語體系建設。黨的重要文獻作為構建我國政治話語體系的基礎和核心內容,其對外翻譯和傳播的情況日益受到各方關注。

習近平總書記重要著述成為這一時期黨的重要文獻對外譯介的首要任務與核心內容。2012年至2021年,僅文獻部(今中共中央黨史和文獻研究院第六研究部)就完成了習近平總書記論述摘編4部、論述選編1部、專著1部、單篇講話和文章39篇等近百萬字的多語種翻譯工作。2018年至2020年,中央宣傳部(國務院新聞辦公室)會同中央黨史和文獻研究院、中國外文局編輯的《習近平談治國理政》第一卷至第三卷的多語種外文版在海內外出版發行。2019年4月至2021年底,習近平《論堅持推動構建人類命運共同體》一書的英、法、日、俄、阿、德、西文版相繼出版發行。2021年5月,第六研究部翻譯的習近平《在全國脫貧攻堅總結表彰大會上的講話》英文單行本出版發行。與此同時,在中央有關部門的協調下,地方外宣和出版機構主動作為,翻譯出版了習近平在福建、浙江工作時創作的兩部政治理論著作《擺脫貧困》和《之江新語》。習近平總書記著作有計劃、成規模的對外譯介,突破了文獻翻譯的固有模式,適應了新時代我國外宣工作的新要求和國際傳播的新態勢,也加速了黨的重要文獻翻譯事業第二個高潮的到來。

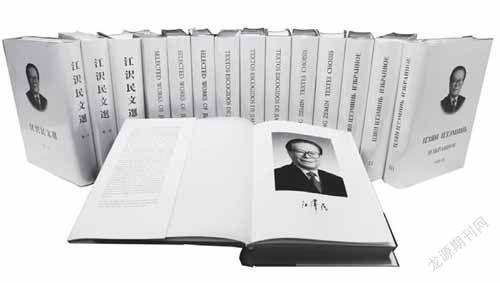

《江澤民文選》多語種版本

黨代會重要文件翻譯工作也取得新突破。黨的十八大重要文件對外翻譯從之前的七個語種擴大到九個語種,新增越南語和老撾語。黨的十九大進一步擴大語種范圍,新增葡萄牙語,翻譯語言達到10個,這是改革開放以來黨代會文件翻譯語種最多的一次。不僅如此,黨的十九大文件翻譯工作還吸納了外籍專家參與,這也是改革開放以來的首次。這些積極的變化使得重要會議文件的對外傳播范圍更廣,受眾接受度也更高。

此外,面對融媒體時代的國際傳播新格局,對外傳播效果成為中央文獻對外譯介事業發展的重要導向。以原中央編譯局文獻部為例,在翻譯過程中與文獻中文編輯部門密切配合,創新工作方式,改進翻譯流程,不斷彌合中文著作與外文譯本之間的時效性差距,努力做到中外文同步面市。2014年初,中央編譯局在原中央文獻研究室的支持下,集中力量,經過一個多月的奮戰,完成了《習近平關于實現中華民族偉大復興的中國夢論述摘編》多語種對外翻譯工作,并緊隨中文版之后陸續出版發行。為配合黨和國家重大政治活動和領導人重要外事活動,回應國際輿論關切,文獻翻譯被納入整體外宣規劃,翻譯機構提前介入,翻譯成果提前或同時推出,國際傳播效果得到增強。2015年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年,中央馬克思主義理論研究與建設工程辦公室委托中央編譯局承擔《中國抗日戰爭史簡明讀本》的英文翻譯工作。8月,該書英文版出版發行,引起了國內各大主要媒體的關注,并被中宣部、國新辦作為抗日戰爭勝利紀念活動的禮品書贈送給相關人士,取得了良好宣傳效果。

近年來的翻譯成果

這一時期,黨的重要文獻的翻譯進度明顯加快,周期不斷縮短,翻譯與傳播環節聯結更加緊密,呈現出“全面統籌、整體推進”的鮮明特征,形成了黨的文獻對外譯介史上又一個高潮。

2018年,黨中央決定實施新一輪黨和國家機構改革,中共中央編譯局與原中共中央黨史研究室、中共中央文獻研究室整合組建為中共中央黨史和文獻研究院,對外保留中央編譯局牌子,原中央文獻翻譯部則整建制編入研究院,列為第六研究部。這一舉措,促進了黨的重要文獻的編輯、研究、翻譯和傳播一體化,大大提高了翻譯工作效率,也為今后我黨重要文獻翻譯事業的發展開啟了嶄新局面,打開了更廣闊的天地,提出了更高的要求。