多媒體學習中的認知負荷:測量方法與技術縱覽

王國華 聶勝欣 薛瑞鑫

[摘? ?要] 認知負荷是在線學習及多媒體學習領域研究的焦點問題,如何科學、有效地測量學習者的認知負荷是相關研究開展的基礎,更是減少學習者認知資源消耗、提升學習成效的關鍵。文章以國內外近20年來的301篇實證研究論文為基礎,使用客觀—因果二維四象限分類法對不同類型的認知負荷測量方法與技術進行分類,并對相關測量方法與技術的理論假設、優點及不足進行分類評述,并得出些許啟示。通過分析發現,不同測量方法各有優劣并具有互補性,基于認知科學和信息科學的測量方法值得重點關注,深度學習技術會成為未來認知負荷測量的關鍵技術。

[關鍵詞] 多媒體學習; 在線學習; 認知負荷; 測量方法; 測量技術

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 王國華(1988—),男,河南濮陽人。講師,博士,主要從事在線學習及民族教育信息化研究。E-mail:wgh19892008@126.com。

一、引? ?言

在線學習具有場域開放、復雜度高、信息冗余的特點,媒體及資源的不合理使用可能引起學習者的混亂和認知超載,影響學習者學業表現。認知負荷是學習者在進行信息處理與加工過程中所消耗的認知資源[1]。認知負荷作為多媒體學習中最為重要的認知要素,對多媒體學習效果產生重要影響,如何準確衡量認知負荷是當前研究迫切需要解決的關鍵問題。

二、認知負荷與多媒體學習

人類在學習和問題解決過程中不可避免地要消耗認知資源,而個人單位時間內所能處理和加工的信息元素是有限的,當處理信息所需的認知資源數量超過個人工作記憶資源容量時就會出現認知超載現象。

多媒體環境下的學習涉及不同類型技術媒介的使用,不同的教學媒介、資源呈現方式及各類線索的應用使得學習者的認知負荷難以得到有效控制,因此,多媒體學習環境下的認知負荷問題更值得研究。Mayer對多媒體學習領域中學習者的認知過程進行了探索,并總結出著名的多媒體學習理論以均衡學習者的認知負荷水平。多媒體學習理論的基礎是雙編碼理論假設和雙通道理論假設。多媒體學習的生成理論將這兩個假設與生成學習方法相結合,指出學習者從學習材料中主動選擇相關的視覺和語言信息,并通過在視覺和語言工作記憶之間建立聯系,分別將其存儲在視覺和語言工作記憶中,通過分配認知資源和工作記憶容量建立參照鏈接,整合心理表征和先驗知識,當學習者接收到的信息數量超出工作記憶容量時就會產生認知負荷效應[2]。

當前,多媒體學習領域使用的認知負荷測量方法包括主觀測量法、行為分析法、雙任務分析法、績效分析法、眼動追蹤法以及生理測量法等。多種方法的應用為認知負荷測量的客觀性、準確性提供了可能。本研究通過文獻分析的方法,梳理多媒體學習領域中使用的認知負荷測量方法及相關指標,分析各類方法的優點及不足,以期為后續研究提供借鑒。

三、研究設計

(一)數據來源

本研究所選用的數據來自Web of? Science、Education Resources Information Center(ERIC)、EBSCO以及國內的CNKI等數據庫。將數據的時間檢索跨度設定為2001年1月1日至2021年9月10日。使用關鍵詞“多媒體”+“認知負荷”、“多媒體學習”+“認知負荷”、“Multimedia learning”+“Cognitive load”、“Multimedia”+“Cognitive load”進行檢索。文獻來源篩選標準為:SSCI索引、SCI索引、SCIE索引、EI索引、CSSCI索引。內容篩選標準為:涉及多媒體學習中的認知負荷測量、正式刊發的量化學術論文或會議論文。通過篩選得到有效文獻301篇。

(二)分類框架

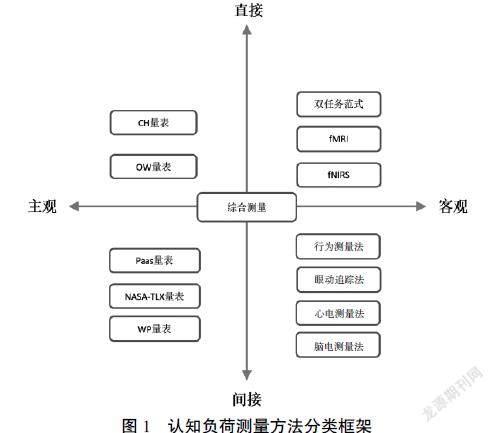

當前測量認知負荷的方法和工具眾多,因此,我們需要建立一個分析框架對認知負荷測量方法進行類屬的劃分,以便研究者能更加清晰地了解不同方法的特征。目前常用的認知負荷評估方法可以從兩個維度進行劃分,即主客觀性和因果關系。從測量方法的主客觀性上來看,可以分為主觀測量法和客觀測量法;從測量方法的因果關系上來看,可以分為直接測量法和間接測量法。上述兩種分類方法都屬于二分類法,雖然分類形式簡單明了,但卻無法從其他維度更進一步分析每種方法的優劣。而將兩種方法結合起來,使用主客觀性和因果關系兩個維度建立四象限分類方法,有助于我們更加清楚地對認知負荷測量方法進行分類描述。本研究將在文獻梳理的基礎上,對各項文獻中所出現的認知負荷測量方法及工具進行歸類劃分,分類框架如圖1所示。

(三)分析指標

在對多媒體學習環境中認知負荷測量方法及內容進行分類、總結與梳理的基礎上,從哪些方面分析認知負荷測量的有效性和適切性,是需要關注的重要問題。Eggemeier提出了判斷認知負荷測量方法恰當性和有效性的準則。具體而言,包括以下七個指標:靈敏度、診斷性、干擾性、效度、信度、便利性、測量對象接受度[3]。

四、研究結果

(一)直接—主觀類測量方法

主觀測量是認知負荷研究中最常用的評估方法,一般使用“你認為學習材料的難度如何?”的方式進行提問與測量。主觀測量法的應用基于這樣的假設,即個人可以評估自己的認知過程,對自身在完成任務過程中所消耗的認知資源進行自主評級[4]。在直接—主觀類測量方法中,使用單一維度量表讓學習者陳述學習材料困難度或負荷水平的可接受程度。常用的測量工具包括CH量表(Cooper-Harper Scale)和OW量表(Overall Workload Scale)。CH量表自1969年開發之后,一直用于測量人們的腦力負荷,研究者將其遷移到認知負荷測量中,發現該量表也具有較高的信度及效度。CH量表將學習者操作性水平等級分為10級,并具有對應的定義解釋,等級越高所帶來的認知負荷量越高[5]。OW量表在使用過程中,讓使用者根據學習過程中的整體負荷量進行主觀評分,分值越高表明認知負荷量越高[6]。

直接—主觀類測量方法使用單一維度的測量量表進行學習者認知負荷測量,這種方法具有較高的敏感性且易于使用,在使用過程中不具有侵入性,容易被測量對象所接受[7]。但是,由于這種評分方法主觀性過強,并且沒有解釋性因素闡釋認知負荷水平變化的原因,所以這種測量方法的弊端也是顯而易見的。學習者認知負荷水平差異也可能是由任務難度、學習者的個人能力水平或不同的注意過程引起的。另外,自主評分通常是在學習活動之后進行的,因此,主觀測試等級量表不能提供學習過程中認知負荷變化的連續信息。一維量表只能用來測量學習者認知負荷的水平,而無法對相關數據作出解釋,適用場景較窄,因此,在多媒體學習研究中,這種方法應用較少。

(二)直接—客觀類測量方法

直接—客觀類測量方法兼具認知負荷測量的直接性和客觀性,是目前測量認知負荷最為有效和精確的方法類型。其中一種直接—客觀測量認知負荷的方法是實驗心理學中經常出現的雙任務范式。雙任務范式基于有限認知資源的假設,而這種資源可以靈活地分配給任務解決的不同方面[8]。雙任務范式是工作記憶研究中使用的重要方法,實驗過程中被試對象需要在進行主任務活動的同時(如觀看視頻或閱讀文本等),完成一項次任務(如分辨音頻、打拍子、分辨圖片等)。次任務的效果與空閑的工作記憶容量直接相關,空閑容量本身取決于主要任務所需的容量[9]。所以,為了使次任務成為一個具有敏感性的衡量指標,它需要與主要任務分配相同的認知資源,否則次任務與主任務將不具有關聯性。此外,次任務必須要簡單可行,以免抑制同步學習過程。正如認知負荷理論所認為的,如果特定學習材料引起的額外負荷量取決于該材料的教學設計,那么同一內容的不同設計變量會導致次要任務的不同表現[10]。但是,雙任務實驗范式需要研究者具有扎實的實驗心理學基礎,對實驗程序及試驗場地要求較高。并且,在研究過程中,次任務會施加額外的認知負荷干擾主要任務,雙任務范式由于較高的學習活動侵入性受到批評。

使用腦成像技術觀測任務執行過程中大腦影像的變化是具有廣闊前景的認知負荷測量方法。腦成像技術測量認知負荷的理論假設是“大腦不同區域負責不同的工作記憶功能,學習任務執行過程中額外的認知負荷會導致大腦的某些區域發生改變”[11]。多媒體學習中使用的腦成像技術一般包括功能性磁共振成像(fMRI)和功能性近紅外光譜技術(fNIRS)。功能性磁共振成像(fMRI)通過對不同認知狀態下大腦活動區域的活躍程度及變化的觀測,建立參數化程序與認知負荷之間的關聯性。O'Hare等人對高、中、低3個層次認知負荷進行了研究,發現額葉、頂葉和小腦區域具有顯著性的變化[12]。Cabeza等人的研究發現,前額皮質區域的布羅德曼(Brodmann)6區、9區、44區和46區也會隨著執行學習任務的差異而變化[13]。fMRI在識別認知負荷的準確率方面具有無與倫比的優勢,但是其昂貴的價格及較大的體積在使用中帶來了諸多不便,使得fMRI無法得到廣泛應用。功能性近紅外光譜技術(fNIRS)是一種非侵入性神經影像技術,它基于近紅外光譜(700納米~900納米)中吸收光的變化來測量大腦的血液動力學反應[14]。fNIRS作為一種腦活動成像技術,具有實時性特征,可以在學生學習過程中不間斷收集其大腦血液動力學數據,實現認知負荷的全域檢測。例如,Yazidi等人基于N-back實驗范式成功地誘發了學習者的不同層次的認知負荷狀態,通過fNIRS技術對學習者腦部血氧狀態的測量,發現使用額葉皮層中的六個通道獲得了86.20%的識別率,位于額葉區域的AFpz通道獲得了86.34%的識別率[15]。盡管fMRI研究在臨床上被認為可以準確識別大腦生理活動,但設備的固有成本、缺乏便攜性和低時效分辨率限制了可實驗對象的數量和類型,相比之下,fNIRS提供了一種可靠的替代方法來收集學習者血液動力學數據,其時間分辨率可以達到fMRI的10倍。fNIRS技術成為認知負荷測量中頗具潛力的測量技術。

直接—客觀類測量方法在有效識別認知負荷過程中體現出了無與倫比的識別靈敏度,并且這種認知負荷識別發生在學習者執行學習任務的過程中,避免了主觀測量方法自我報告的滯后性,使得認知負荷的識別更加精確。但是,直接—客觀類測量方法最大的問題在于其測量過程的侵入性過于明顯,無論是腦成像技術還是雙任務范式都會對學習者的學習任務產生影響。因此,這種測量方法只能適用于專業的心理研究實驗室或腦科學研究實驗室中的場景,認知科學及腦科學研究者對這類方法情有獨鐘,測量方法的易用性、可接受性等都不具有優勢,適用范圍較窄。

(三)間接—主觀類測量方法

間接—主觀類測量方法是屬于主觀測量法的一種,其假設前提是學習者的認知資源消耗與任務難度、心理努力、時間壓力等要素具有緊密關聯性[16]。與直接—主觀類測量方法中使用的單一維度量表不同,間接—主觀類測量方法使用多維量表測量學習者的認知負荷水平,除了使用任務難度評級直接測評之外,還通過心理努力、投入、時間壓力等要素從側面衡量學習者認知負荷水平。

Paas自我評定多維量表是多媒體學習中認知負荷測量使用頻率最高的工具,該量表包括任務難度和心理努力兩個方面,任務難度直接表示學習者認知負荷量,心理努力則從側面間接表示學習者認知負荷量[17]。Paas量表因其簡單易操作且具有較高的信效度而成為最受歡迎的認知負荷多維測量量表。

NASA-TLX(National Aeronautics and Space Administration-Task Load Index)自我評定量表是由美國國家宇航局開發用于測量宇航員腦力負荷量的多維量表工具,該量表包括績效水平、努力程度、時間需求、心理需求、體力需求、受挫程度6個維度,每個維度分為20個等級,依據權重系數可計算出學習者認知負荷水平[3]。NASA-TLX量表因其簡便易用、測量的敏感性以及結果的可解釋性受到多媒體學習研究者的青睞,應用范圍較廣。

WP(the Workload Profile Index Ratings)自我評定量表以負荷多重資源模型為基礎,涉及中樞處理、響應、空間編碼、語言、視覺、聽覺、操作輸出、語言輸出8種認知資源,完成學習任務后學習者分別對上述8種認知資源占用量進行賦值評分[18]。WP量表使用方法簡單,沒有使用場景的限制,并且在認知負荷測量過程中具有較好的抗干擾性及敏感性,在多媒體學習研究中使用較為廣泛。

間接—主觀類測量方法在使用過程中具有簡便性、易用性、非侵入性、易于被接受等優勢。相較于直接—主觀類測量方法而言,間接—主觀類測量方法所使用的測量工具包含了更多的內容信息,除了可以對認知負荷進行直接測量,相關要素也可以對認知負荷變化的原因作出解釋。另外,間接—主觀類測量方法可以進行差異化任務類型之間認知負荷測量結果的對比,并且對不同等級認知負荷的變化比較敏感。針對特定維度的等級量表可以顯著區分不同類型的認知負荷,這也是其他類型測量方法所不具備的優勢。但是,此類方法最大的問題在于其主觀性太強,評級尺度因客觀程度、有效性和可靠性的問題而受到批評[19]。學習者在自評過程中,不可避免地會出現所有自陳式量表的通病——“社會贊許效應”,進而影響結論的可靠性。雖然,間接—主觀類測量方法中使用的自陳式量表具有一定的局限性,但是這種方法仍然是當前使用最為廣泛、較為可靠的認知負荷測量方法,幾乎適用于所有研究場景,具有極強的適用范圍。

(四)間接—客觀類測量方法

行為測量法是指通過分析學習者行為特征而測量其認知負荷的方法,行為測量法的前提假設是“不同學習任務或學習材料與個人行為具有關聯性,隨著任務難度等級的發展,學習者特征發生顯著變化”[20]。在線學習環境中一般使用鼠標軌跡及點擊行為來衡量學習者認知負荷水平。例如,有些研究者提出了一種基于鼠標動力學技術的測量方法,通過研究發現學習者在高認知負荷下表現出更長的任務持續時間、更長的鼠標移動、更多的方向變化和較慢點擊的速度[21]。數字化環境下的書寫特征也可以作為測量學習者認知負荷的要素, Luria等人使用數字化手寫板研究了學習者在不同認知負荷水平中進行書寫的特征,發現書寫的時間(書寫速度)、空隙(筆在空氣中停留時間)和角速度可以作為測量認知負荷的有效指標[22]。認知行為測量通過隱性的行為記錄工具及方法,收集相關數據信息進而實現對學習者認知負荷的測量,具有較強的客觀性、隱蔽性、可接受性以及低侵入性。但是,行為分析法因存在較為復雜的技術難度和單一行為分析準確度較低等問題而未被廣泛使用。

眼睛注視反映了注意力的過程,眼動追蹤技術為多媒體學習環境下認知狀態研究提供了有效方法[23]。眼動追蹤技術應用于認知負荷測量的前提假設是“不同難度等級的學習材料或任務必然使學習者的眼動軌跡及凝視時間發生改變”[24]。多媒體學習領域一般通過注視、掃視來測量認知狀態。Liu等人認為,可以從時間、空間和計數刻度3個尺度指標來衡量學習者的認知狀態[25]。除了上述常用指標之外,Krzysztof等人通過研究發現,瞳孔直徑和微眼跳幅度的試驗間變化似乎可以充分區分不同層次的認知負荷[26]。Kontogiorgos發現,學習者的瞳孔直徑會隨著任務類型的難度改變而變化[27]。眼動追蹤法以其易用性、敏感性及客觀性受到眾多研究者的青睞,成為生理測量中應用最為廣泛的技術類型,使用眼動追蹤法來測量多媒體學習者的認知負荷得到了較為廣泛的應用。

心電測量法測量學習者認知負荷的理論假設是心臟狀態會隨著人認知狀態的變化而發生改變,使用心電信號可以表征這種變化。心電測量一般使用心臟周期、心率及心率變異性作為衡量認知負荷變化的尺度。從具體的分析指標而言,每個尺度可分為時域指標與頻域指標。能夠顯著預測認知狀態變化的時域指標包括心率間隔的間期均值、間期標準差、間期差值均方、間期大于50ms的個數等,相關的頻域指標包括低頻功率(0.04~0.15Hz)、高頻功率(0.15~0.4Hz)、標準化的高頻功率等[28]。心臟測量具有其他生理測量法不具備的優勢,例如:用于收集數據的設備相對便宜;設備操作相對比較簡單,無須進行培訓;侵入性較低;能夠測量全過程數據。

使用腦電技術評估學習者認知負荷是近些年興起的一種新型測量方法。相較于可以直接觀測腦部活動的腦成像技術而言,腦電測量法是通過腦電波或認知電位來間接衡量學習者認知負荷的方法。腦電技術測量認知負荷的假設前提是不同任務等級所對應的腦部神經點位會發生變化,這種變化是可記錄、可理解的。具體而言,腦電技術可以分為腦電圖(EEG)和事件相關電位(ERP)兩種。Castro發現,在高工作記憶負荷條件下,使用θ波(4~7Hz)能夠顯著預測認知負荷的發生及強度[29]。Ghani等人發現,隨著認知困難程度的增加,ERP各成分的振幅也發生變化,主要指標包括N100、N200、P200、P300等不同ERP成分[30]。腦電測量法以其在認知狀態評估中的可靠性、敏感性等特征受到多媒體學習研究領域的認可,成為認知測量的重要方法。

間接—客觀類測量方法具有其他測量方法所不具有的優勢,體現在以下幾點:在認知負荷測量過程中具有頗高的穩定性;對認知負荷水平的變化具有較高的敏感性;測量過程具有較低的侵入性,不會影響學習者的主任務;抗干擾性更強,不會因為學習者個人內部特征而影響測量的可信度。但是,這種方法的劣勢也是顯而易見的:測量方法、程序以及技術工具需要研究者具有較高的操作基礎;對測量的環境要求較高,必須在特定實驗室完成;被實驗對象接受度稍低。從適用場景來看,小型化的儀器設備推動科學研究逐漸走出實驗室進入真實課堂,使得這種方法類型適用于多種研究場景。而從研究群體來看,認知科學、信息科學及教育科學研究者都在關注間接—客觀類測量方法的使用,該類型方法應用廣泛度會越來越高。

(五)綜合測量方法

綜合測量方法與其他測量方法有所不同,該方法并沒有明確的技術路線與評測指標,是屬于疊加性的測量方式,即將不同測量技術疊加使用以實現認知狀態評估的多維校準,從而提升認知負荷測量的可靠性和準確性。事實上,使用綜合測量方法來測量多媒體學習中的認知負荷現象已經較為普遍,并且綜合測量方法對認知負荷測量的精確度已經超越單一測量技術的精確度,例如在認知負荷測量中同時使用兩種或兩種以上的主觀量表能得到更加準確的結果。李金波在對人機交互過程中的認知負荷進行研究中發現,將Paas量表與眼動追蹤技術相結合,使用機器學習算法對認知負荷的識別率達到78%[31]。Wang等人通過對心率變異性(HRV)和脈搏率變異性(PRV)數據特征的提取與融合,發現這種方法能夠實現高負荷狀態的準確識別[32]。

綜合測量法的優勢在于綜合了不同測量技術的特點,可以實現認知負荷測量的可靠性與準確性。但是這種方法的弊端也是顯而易見的,操作程序與技術要求過高,尤其是涉及不同模態數據的測量需要進行多模態數據的融合與計算,這就涉及深度學習算法方面的知識,教育領域的研究者在面對上述問題時顯得比較被動。因此,雖然該方法在認知負荷的識別精度及適用范圍方面都具有天然的優勢,但是,數據科學的高門檻嚴重阻礙了研究者對該方法的使用。

五、研究結論及啟示

(一)研究結論

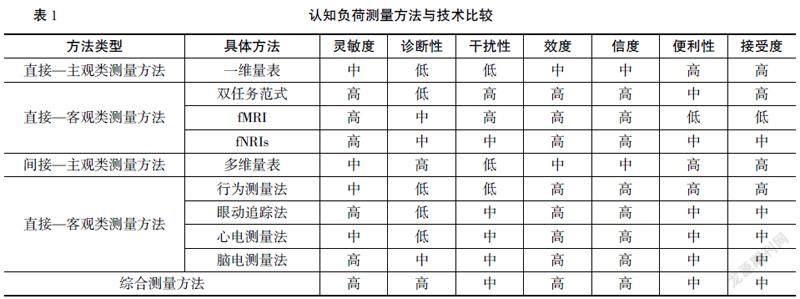

通過文獻梳理,本研究總結與分析了各類型認知負荷測量方法及技術工具的優缺點,表1為不同方法橫向比較的結果。

(二)研究啟示

1. 不同測量方法各有優劣,具有互補性

盡管學習者自主報告的測量形式因為容易受到主觀因素的影響而受到批評,但是主觀測量法依然是認知負荷測量的基礎方法,在所有方法類型中占據最大比重。得益于主觀測量法使用過程中較高的便利性、可接受度以及較低的使用門檻,尤其多維量表在認知負荷診斷性方面的天然優勢,主觀測量法仍然是眾多研究者的首選方法。Merat的研究表明,在嚴格控制變量的環境中,主觀評級法與生理測量法在識別不同層次難度任務中具有同等的敏感度[33]。并且,基于認知及數據科學的測量技術與方法嚴重依賴各種行為及生理信息采集設備,并且在應用過程中存在較強的侵入性,應用與推廣也受到如生理測量設備使用具有較高的技術要求等諸多因素制約,使用人員需要接受充分的培訓。此外,諸如fMRI等過于昂貴的設備,使其難以被推廣應用。因此,主觀測量法較高的性價比使其無法被替代,各類測量方法多元共存的局面會一直存在。

2. 基于認知科學和信息科學的測量方法值得重點關注

雖然認知行為和腦科學的研究嚴重依賴標準化的試驗場景,但是該類型方法在揭示學習者認知機制及狀態方面具有無與倫比的優勢。從文獻數量及發文時間來看,近年來呈現出迅猛的增長態勢。不同于主觀測量法,生理測量以客觀生理數據作為衡量認知負荷層級的尺度,生理測量的客觀性特征使其可以避免主觀經驗造成的偏差。此外,生理測量方法的另一優勢是測量的過程性及連續性,可以不間斷收集與分析學習者的生理數據,實現認知負荷的全域測量,更加客觀準確。

從測量方法的應用狀況來看,行為測量法并未受到研究者的青睞,這可能是由于行為測量法在認知負荷識別中的靈敏度不足造成的。當前的研究更多地關注實驗環境下多媒體學習認知負荷的測量工作,而對開放性環境下的研究略顯不足,這可能與認知實驗需要進行嚴格的變量控制有關。然而,常規課堂環境以及大規模在線學習環境中的認知負荷測量對于教學活動的開展更具有實踐意義,并且在開放性環境中不可能使用認知實驗的形式對學習者的認知負荷進行測量。在此種情形下,通過學習者行為數據分析繼而衡量學習者認知狀況的方法將是值得關注的研究方向。具體而言,基于行為數據分析學習者認知負荷可分為課堂教學和在線學習兩個方向。課堂教學中的認知負荷識別是基于計算機視覺與數據技術實現的行為識別,在預先建立學習者行為與認知負荷關聯模型的基礎上,通過深度學習技術實現學習者認知狀態的診斷。大規模在線學習環境中的認知負荷識別,需要在基于海量數據分析基礎上構建在線學習行為與認知負荷狀態的關聯模型,使用深度學習算法(如注意力網絡)評估學習者的認知狀態。開放場景下基于行為數據分析的認知負荷測量具有必要性和緊迫性,顯然,上述兩種分析方法需要有較強的信息科學與認知科學研究背景,當前認知負荷的測量以認知科學理論為基礎,相關研究者主要以認知科學背景為主,單一學科背景不利于認知負荷測量方法及技術的發展。

3. 深度學習技術會成為未來認知負荷測量的關鍵技術

綜合測量方法結合了諸多測量方法的優勢,兼具主觀性與客觀性、直接性與間接性等方法的優勢,使得認知負荷的測量工作更為精確可靠。從文獻研究來看,綜合測量的內容已經從原來的“量表結合”向“跨模態結合”發展,計算方法也從原來的“簡單疊加”向“多模態數據融合”發展,可以使研究的可靠性、精確性更上一層樓。無論是基于行為數據的認知負荷識別與分析,還是跨模態數據的分析,都需要進行大量的數據融合與計算,其背后的核心技術都是深度學習技術。在研究過程中可能會涉及圖像模態表情與行為識別技術、多模態數據對齊與融合技術、多模態數據分類識別技術等,具體到算法可能會涉及隨機森林、支持向量機、深度神經網絡等分類模型等。未來認知負荷測量方法縱深發展的核心在于數據,而數據分析與計算的關鍵在于深度學習技術,因此,深度學習技術會成為未來認知負荷測量的關鍵技術。

[參考文獻]

[1] 趙立影.基于工作記憶的多媒體學習設計[J].電化教育研究,2011(8):98-102.

[2] 李晶,郁舒蘭,金冬.均衡認知負荷的教學設計及知識呈現[J].電化教育研究,2018,39(3):23-28.

[3] 孫崇勇,劉電芝.認知負荷主觀評價量表比較[J].心理科學,2013,36(1):194-201.

[4] ANMARKRUD F, ANDRESEN A, BRATEN I. Cognitive load and working memory in multimedia learning: conceptual and measurement issues[J]. Educational psychologist, 2019, 54(2): 1-23.

[5] COOPER G. Cognitive load theory as an aid for instructional design[J]. Australasian journal of educational technology,1990,6(2):108-113.

[6] HILL S G, IAVECCHIA H P, BYERS J C, et al. Comparison of four subjective workload rating scales[J]. Human factors: the journal of the human factors and ergonomics society, 1992, 34(4):429-439.

[7] WANG J, ANTONENKO P, KEIL A, DAWSON K. Converging subjective and psychophysiological measures of cognitive load to study the effects of instructor-present video[J]. Mind brain and education, 2020, 14(3): 279-291.

[8] WIRZBERGER M, HERMS R, BIJARSARI S E, et al. Schema-related cognitive load influences performance, speech, and physiology in a dual-task setting: a continuous multi-measure approach[J]. Cognitive research: principles and implications,2018,46(3):1-16.

[9] MEHLER B, REIMER B, COUGHLIN J F. Sensitivity of physiological measures for detecting systematic variations in cognitive demand from a working memory task: an on-road study across three age groups[J]. Human factors, 2012, 54(3):396-412.

[10] KORBACH A, BR?譈NKEN R, PARK B. Measurement of cognitive load in multimedia learning: a comparison of different objective measures[J]. Instructional science, 2017, 45(8):515-536.

[11] 理查德·克拉克,文森特·克拉克,姜敏.從教育新行為主義到神經科學:以認知負荷研究的起源與未來為視角[J].現代遠程教育研究,2014(3):52-65.

[12] O'HARE E D, LU L H, HOUSTON S M, BOOKHEIMER S Y, SOWELL E R. Neurodevelopmental changes in verbal working memory load-dependency: an fMRI investigation[J]. NeuroImage, 2008, 42(4):1678-1685.

[13] CABEZA R, NYBERG L. Imaging cognition II: an empirical review of 275 PET and fMRI studies[J]. Journal of cognitive neuroscience, 2000, 12(1):1-47.

[14] KIM H Y, SEO K, JEON H J, et al. Application of functional near-infrared spectroscopy to the study of brain function in humans and animal models[J]. Molecules & cells, 2017, 40(8):523-532.

[15] YAZIDI A, PINTO-ORELLANA M A, HAMMER H, et al. Solving sensor identification problem without knowledge of the ground truth using replicator dynamics[J]. IEEE transactions on cybernetics, 2020, 52(1):16-24.

[16] LEPPINK J, PAAS F, VLEUTEN C P M V D, et al. Development of an instrument for measuring different types of cognitive load[J]. Behavior research methods, 2013, 45(4):1058-1072.

[17] PAAS F G. Training strategies for attaining transfer of problem-solving skill in statistics: a cognitive-load approach[J]. Journal of educational psychology, 1992, 84(4):429-434.

[18] TSANG P S, VELAZQUEZ V L. Diagnosticity and multidimensional subjective workload ratings[J]. Ergonomics, 1996, 39(3):358-381.

[19] BRUNKEN R, PLASS J L, LEUTNER D. Direct measurement of cognitive load in multimedia learning[J]. Educational psychologist, 2003, 38(1):53-61.

[20] GAUVAIN M. Cognitive load theory[J]. Psychology of learning & motivation, 2010, 55(4):37-76.

[21] BANHOLZER N, FEUERRIEGEL S, FLEISCH E, et al. Computer mouse movements as an indicator of work stress: longitudinal observational field study[J]. Journal of medical internet research, 2021, 23(4):1-12.

[22] LURIA G, ROSENBLUM S. A computerized multidimensional measurement of mental workload via handwriting analysis[J]. Behavior research methods, 2012, 44(2):575-586.

[23] JUST M A, CARPENTER P A. A theory of reading: from eye fixations to comprehension[J]. Psychological review,1980,87(4):329-354.

[24] GOG T V, KESTER L, NIEVELSTEIN F, et al. Uncovering cognitive processes: different techniques that can contribute to cognitive load research and instruction[J]. Computers in human behavior, 2009, 25(2):325-331.

[25] LIU H C, LAI M L, CHUANG H H. Using eye-tracking technology to investigate the redundant effect of multimedia web pages on viewers' cognitive processes[J]. Computers in human behavior, 2011, 27(6):2410-2417.

[26] KRZYSZTOF K, ANDREW T D, ANNA N, et al. Eye tracking cognitive load using pupil diameter and microsaccades with fixed gaze[J]. PLoS ONE, 2018, 13(9):1-23.

[27] KONTOGIORGOS D, J GUSTAFSON. Measuring collaboration load with pupillary responses—implications for the design of instructions in task-oriented HRI[J]. Frontiers in psychology, 2021, 12(7):1-19.

[28] 鄭玲,喬旭強,倪濤,楊威,李以農.基于多維信息特征分析的駕駛人認知負荷研究[J].中國公路學報,2021,34(4):240-250.

[29] CASTRO-MENESES L J, KRUGER J L, DOHERTY S. Validating theta power as an objective measure of cognitive load in educational video[J]. Educational technology research and development, 2020, 68(2):181-202.

[30] GHANI U, SIGNAL N, NIAZI I K, et al. ERP based measures of cognitive workload: a review[J]. Neuroscience & biobehavioral reviews, 2020, 118(7):18-26.

[31] 李金波.網絡學習環境中影響學習者認知負荷的因素[J].電化教育研究,2009(9):37-41.

[32] WANG C, GUO J. A data-driven framework for learners' cognitive load detection using ECG-PPG physiological feature fusion and XGBoost classification[J]. Procedia computer science, 2019, 1479(1):338-348.

[33] MERAT N, LAI F, JAMSON S L. The comparative merits of expert observation, subjective and objective data in determining the effects of in-vehicle information systems on driving performance[J]. Safety science, 2011, 49(2):172-177.