坡地建筑結構設計的關鍵問題與處理對策

王佳煒

(貴州省建筑設計研究院有限責任公司,貴州貴陽 550081)

0 引言

根據《貴州省第三次全國國土調查主要數據公報》,全省61.01%的土地坡度在25 度以上,6 度及以下相對平緩土地僅占6.10%,超過70%的建設用地處于6度以上的坡地上[1];山高坡陡、地形破碎、土地利用情況復雜是貴州省自然資源的本底現狀。因此在貴州地區要利用好寶貴的建設用地資源,在高差較大、地形復雜的坡地修建建筑物,應結合坡地建筑的特殊性,把結構設計真正地做到安全適用、技術先進、經濟合理、方便施工。為此本文結合實際案例對此進行分析和討論,希望能為坡地建筑在結構設計方面引起大家的共鳴。

1 坡地建筑結構設計中的關鍵問題

貴州省大部分地區山林環繞、地勢起伏,坡地建筑成為這些地區的建筑特色。雖然坡地建筑日益見多,但是坡地建筑結構與常規結構的設計有所不同,若用常規的設計方法來進行坡地建筑結構設計,必然會忽略考慮場地的特殊性。因此,本文依據現行設計規范,從對坡地建筑結構設計中遇到的關鍵問題及處理對策展開討論,為類似工程結構設計提供一些參考經驗。

1.1 場地的自身的穩定

由于坡地建筑建設場地相對特殊,所以設計之初首先要考慮場地的整體穩定性,其次還要考慮建筑物自身的穩定性。特別是坡地建筑中修建大量的建筑物,形成建筑集群。大規模的建設已經完全改變了坡地的原貌,一方面是結合場地總圖布置,需要將坡地形成相應的臺地,對坡地的原始狀態發生了較大的擾動;另一方面是由于擬建建筑物的存在,對每一個臺地增加的新的荷載,改變了原始地貌的受力狀態。對此考慮場地自身的穩定是坡地建筑首要考慮的關鍵問題。

從結構設計的角度來說,保證結構安全合理是首要任務。不過針對大規模的坡地建筑群來說,首先要從場地條件、方案設計開始入手,既然從源頭入手那涉及的因素就繁雜得多,過程中應充分地與地災評估單位、勘察單位、總圖設計、支擋設計等相應的團隊做好充分的溝通和協調,分清各自的工作界面,有助于落實保證場地自身穩定性的各項手段是否在該項目中得以充分考慮。

1.2 坡地建筑與場地條件的相對關系

針對坡地建筑從單體建筑結構設計的角度來說,前期應該及時介入建筑方案,為建筑總圖在布局上,從初步勘察報告、從結構概念、從建設可實施性方面,提出相應的建議,避免后期出現不合理或者需要付出較大經濟代價才能實現的結構方案。從方案前期或總圖設計階段重點解決好與場地條件關系比較密切的幾個問題,有助于實現“安全適用、經濟合理”的目標。

(1)在方案階段,盡量考慮采用邊坡支護解決場地高差,避免采用單體建筑直接擋土,減少場地對單體建筑的不利影響;根據《建筑抗震設計規范》中:在山(坡)地建筑中出現地下室各邊填埋深度差異較大時,宜單獨設置支檔結構[2]。即在建筑的迎坡面設置永久的支檔結構,完全與主體結構脫開[3],用邊坡支擋解決臺地穩定,單體結構保證自身的穩定,兩者受力明確,傳力簡單清晰,主體結構的設計與常規的平地建筑無區別,同時場地排水方案合理,建筑的防水防潮性能較好,但是這種設計方案造價較高。同時由于邊坡支護自身設計的需要,應與主體建筑避開一段距離,對建筑的總體布置有一定的影響。

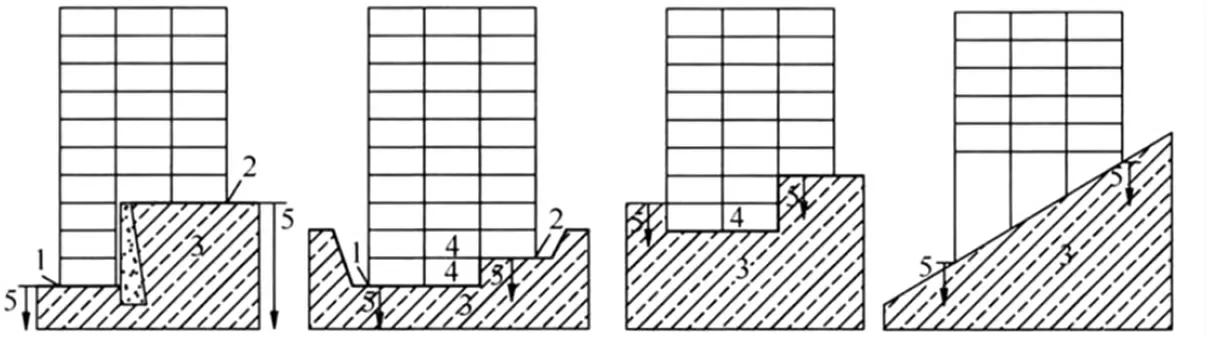

(2)總圖設計階段盡量做到挖填平衡,避免大挖大填,適當的時候為了避免大面積的回填,減少回填對場地穩定性帶來的不利影響,可以結合地形設置一些帶有架空層的單體,因地制宜采用掉層結構、吊腳結構等形式。由于山地建筑修建于坡地上,建筑布置應充分考慮山地的地形地貌特點和道路規劃情況。因此山地建筑應結合山地地形、巖土邊坡條件和建筑功能等因素布置。充分利用地形、地貌,平面和場地豎向高程設計應考慮山地斜坡的走向和坡角,依山就勢,采用合理的山地建筑結構形式,不應對原地貌進行大開挖和深填方[4]。這種情況下,在修建架空層時當挖形成具有不同嵌固面的掉層結構,可根據巖土邊坡高度及穩定性情況確定分階數量。由于山地建筑結構不規則程度大,建筑布置方案階段應與結構專業加強配合,應重視結構布置和邊坡支護的合理性,圖1 為幾種常見的掉層結構、吊腳結構。

圖1 幾種常見的掉層結構、吊腳結構

1.3 坡地建筑單體結構設計考慮的重要問題

山地建筑結構設計應保證基礎嵌固條件的有效性,用作結構嵌固的邊坡應達到罕遇地震作用下不破壞的性能要求。山地建筑結構計算時往往假定各接地端為嵌固,因此,需采取措施確保基礎嵌固條件的有效性。設計時,基礎宜置于穩定的巖土層中,避開滑塌區域。為此,在坡地建筑中特別強調應補充遇地震作用下的分析[5],罕遇地震作用下薄弱層或薄弱部位彈塑性變形計算,可采用靜力彈塑性分析方法或彈塑性時程分析法等。當結構高度較高時,宜采用彈塑性時程分析法。

2 與協作單位配合中的技術要點

2.1 與勘察單位的配合要點

從《勘察報告》中應重點關注的內容:一是關注場地穩定性方面的內容,充分了解場地的情況;二是關注地基基礎方案分析方面的內容,以便后續考慮單棟建筑的基礎設計[6]。因此在坡地建筑結構設計之初,重點關注《勘察報告》中的技術要點包含以下幾點:在建設場地內在自然條件下應無危巖崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等不良地質現象,有無斷層、破碎帶;場地周邊有無穩定安全系數不滿足要求的邊坡;巖溶、土洞的發育程度;工程建設誘發危巖崩塌、滑坡、泥石流、巖溶塌陷、滾石、落石等不良地質現象的可能性;地表及地下水(含洪水)對建筑地基、建設場地和結構的影響;建筑地基的不均勻性等。同時坡地建筑結構常形成邊坡,由于提供給設計的勘察結果常與實際地質水文條件不相符,故應根據邊坡的檢測結果對山地建筑結構及邊坡進行動態設計,當實際情況與原設計不相符,或邊坡發生非正常變形時,應對設計做校核、修改和補充。

2.2 與邊坡支擋設計單位的配合要點

與平地普通結構相比,山地建筑結構顯著的特點是其安全性受邊坡的影響[7],一般情況下,同一建筑場地,地形通常存在較大的高差,巖土工程特性可能存在差異,不良地質現象較為普遍,地表水和地下水的影響顯著,結構與基礎相互影響明顯,不同的建筑接地(坡)形式其影響程度不同,地基設計時應考慮這些不利因素,重點考慮邊坡自身的穩定性及動力穩定性。往往整個工程的設計,結構設計和邊坡支擋設計,大多數情況下是兩個不同的設計團隊共同完成,因此兩個團隊之間的配合就尤為重要。對邊坡應進行穩定性評價和邊坡支護設計,邊坡必須達到穩定且嚴格控制變形,支護設計時需考慮罕遇地震作用下邊坡動土壓力對支擋結構的影響,要求達到罕遇地震作用下邊坡結構不破壞的性能要求。對此,結構設計團隊設計工作推進過程中,應及時為邊坡支擋設計單位提供單體在罕遇地震下的基礎反力,以便其在邊坡支擋設計的過程中充分考慮建筑物加載后場地的整體穩定性。

3 工程實例

3.1 工程概況

本工程為某典型坡地建筑群,每棟單體結構類型為框架結構,建筑單體約8000m2。建筑單體均為多層建筑,高度均未超過24m。本工程設計基準期為50 年,建筑結構安全等級為二級,地基基礎設計等級為乙級。基本風壓是Wo=0.30kN/m2,地面粗糙程度為B 類,該建筑物的體形系數為1.4,但是由于該建筑工程位置在坡地,因此還需要考慮罕遇地震下分析。本工程抗震設防烈度為6 度,設計基本地震加速度值為0.05g,場地類別Ⅱ類,設計地震分組為第一組特征周期為0.35s,建筑的結構阻尼比為0.05,水平地震的影響系數的最大值為0.04。

3.2 勘察資料的情況

結合本工程《勘察報告》擬建場區自然斜坡坡度為10°~15°,本場區內未出現不良的地質作用,未發現明顯的地質災害現象,場地內現狀穩定,該工程適宜在此進行建設。擬建場區位于斜坡地帶,上部擬建建筑物修建加載后斜坡會整體沿層面順層滑動滑動破壞,必須對斜坡進行支護處理確保擬建建筑物修建加載后斜坡整體穩定。

該工程基礎持力層是以中風化白云巖作為其基礎持力層,該中風化白云巖frk=35.8MPa,承載力特征值fa=3500kPa。巖石結構面(層面)內摩擦角標準值φ=40°,粘聚力標準值C=350kPa。根據地質勘查報告,結合實際設計情況,該工程的基礎選型如下:框架柱釆用樁基礎。樁基礎釆用機械旋挖樁,擬建建筑物基礎采用下伏中風化基巖為地基持力層,基礎形式為端承樁,考慮1.0m 嵌巖深度。同時還要考慮斜坡對基礎嵌巖深度的影響,應從斜坡與樁基礎相交的下緣計算嵌巖深度。

3.3 邊坡支擋考慮情況

根據各擬建子項目設計的標高,結合場地地形環境,按設計標高開挖將在各擬建子項目及道路兩側形成高度不同的永久性挖填方邊坡,填方邊坡的填土材料為周邊建設產生的含粘土碎石、含粘土塊石組成;挖方邊坡為含粘土碎石、含粘土塊石及中風化灰巖組成,若邊坡開挖堆填暴露時間過長,受大氣降水、地表水及基礎施工等因素影響,不支護將失穩,發生圓弧滑動破壞。在邊坡頂部、底部為道路及規劃建設建(構)筑物,且道路、規劃建設建(構)筑物距離邊坡較近,應對邊坡采取可靠的安全措施,避免可能會出現邊坡滑移、滑塌等現象,將危及擬建建筑物及道路的正常使用功能,必須及時采取可靠的支護處理。

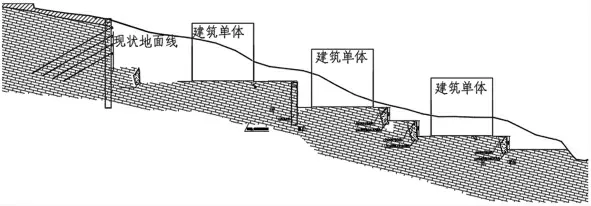

因此,在邊坡支擋設計的過程中,需要結合總圖設計將場地治理為若干個穩定的臺地,對邊坡應進行穩定性評價和邊坡支護設計要求較高,邊坡必須達到穩定且嚴格控制變形,支護設計時需考慮罕遇地震作用下邊坡動土壓力對支擋結構的影響,必須達到罕遇地震作用下邊坡結構不破壞的性能要求。圖2 為典型的場地剖面,需要通過相應的支擋形式,實現局部臺地和整體場地的穩定。

圖2 場地剖面

4 結語

基于坡地建筑的特殊性,要把結構設計切實地做到安全適用、技術先進、經濟合理、方便施工。與常規結構相比,坡地建筑應重點從勘察報告、邊坡支擋設計、總圖設計等方面把握好場地穩定性。通過勘察報告掌握場地的基本情況,通過邊坡支擋實現場地穩定的治理,通過總圖設計確保布局合理,通過結構設計保證單體建筑安全可靠,最終才能實現坡地建筑的設計目標。