南宋臨安都城空間與舞隊形態關系考論

范 舟 酈文曦

一、現有“舞隊”的研究綜述與問題的提出

20世紀初,關于“舞隊”的研究陸續出現,如王國維在《宋元戲曲史》中認為,《武林舊事》所記“舞隊”與《東京夢華錄》所記“三教”、《續墨客揮犀》所記“訝鼓”相似,皆為“戲劇之支流”①王國維.宋元戲曲史[M].上海:上海古籍出版社,1998:30—31.。其后孫楷第、周貽白②周貽白認為“舞隊既非傀儡,更不必論到傀儡戲的腳色了”。參見:周貽白.中國戲曲論集[M].北京:中國戲劇出版社,1960:69.、任半塘等學者也都進行了關于“舞隊”的討論。近年來,舞蹈、戲劇、文學等領域的學者又陸續提出了一些新觀點。歸結起來,現有的研究成果主要集中在兩個方面:一是對舞隊具體名目與表演形態、內容的考證;二是在宋代舞蹈史的撰寫中對“舞隊”作簡要介紹。

首先是對“舞隊”具體名目與表演形態、內容的考證,這一類研究主要圍繞《武林舊事》“舞隊”條目展開,討論“大小全棚傀儡”與70種事項之間的關系究竟如何,其具體表演形態究竟如何等。韓國學者鄭元祉將舞隊理解為“元宵舞隊”,羅列孫楷第、周華斌、廖奔、黃天驥、傅起鳳、傅騰龍、彭恒禮等的不同觀點,并認為舞隊“又走又停反復地進行,在行進中展開以歌舞為主的表演”③鄭元祉.宋代元宵舞隊考[M]//葉長海.曲學:第1卷.上海古籍出版社,2013:73.,其表演場所主要是巷子街頭,有時也會受邀去宮中或富貴人家的宅第演出。同時,他認為元宵舞隊向上承接儺的傳統,向下則影響了社火或秧歌的形成④鄭元祉.宋代元宵舞隊考[M]//葉長海.曲學:第1卷.上海古籍出版社,2013:78.。鄭守治也對關于“大小全棚傀儡”名目的相關研究進行了綜述,他指出,清代厲鶚、俞樾的詩文中已提及“舞隊”所載的部分名目,近代,王國維、孫楷第等人均有相關研究,麻國鈞、楊富斗、廖奔、周華斌等研究者又提出了自身的新見解,鄭守治對各家觀點進行了翔實的述議⑤“舞隊”研究發軔于王國維《宋元戲曲史》中《宋之小說雜戲》一文,他指出舞隊的性質是“裝作種種人物,或有故事。其所以異于戲劇者,則演劇有定所,此則巡回演之”,并認為“大小全棚傀儡”不是總題目。周貽白在《中國戲劇與傀儡戲影戲》一文中認為“大小全棚傀儡”模仿舞隊并隨之游行,這一名稱與其他名目并列為舞隊的一種。這一觀點與王國維、孫楷第等人相左。麻國鈞在《元宵舞隊的戲劇化進程:燈戲源流》一文中認為,“大小全棚傀儡”是71名目之一,應該與其他舞隊名目是并列關系。楊富斗最早采用磚雕圖像與文獻記載相互印證的研究方法,推斷目前磚雕中表現的舞隊內容有蠻牌木刀、喬裝婦人、村田樂、賀豐年等。廖奔結合山西、河南等地的磚雕圖像,逐一考證其人物造型與舞蹈動作。此外,周華斌、孫景琛等人也結合磚雕圖像來考證宋代舞隊的內容。參見:鄭守治.《武林舊事· 舞隊》之“大小全棚傀儡”等名目研究述議[J].戲曲研究,2018(1):186—202.關于本文提及“大小全棚傀儡”的種數(70種或71種),因為不同文獻表述不同,本文在引用時選擇尊重原文獻。。此外,鄭守治還以《永樂大典》為主要底本,參照說郛本、知不足齋本等,逐條校訂了《武林舊事》中“舞隊”條目的異文、句讀與概念考釋⑥鄭守治.《武林舊事》所見元宵“舞隊”名目校訂、考釋:以《永樂大典》本為中心[J].韓山師范學院學報,2016(5):64—69.。承襲上述考證成果,陳佳寧在《宋代舞隊之“大小全棚傀儡”考論》一文中再次進行了相關話題的梳理,認為“大小全棚傀儡”確實為總題目,其下“查查鬼”至“王鐵兒”等21種確為傀儡戲,后49種則是舞隊中的其他表演⑦陳佳寧.宋代舞隊之“大小全棚傀儡”考論[J].北京舞蹈學院學報,2021(6):52—59.。

另一部分研究成果主要是舞蹈史書寫中出現的關于“舞隊”的簡要論述。如王克芬在《中國舞蹈發展史》中認為:“宋代民間歡慶節日,以歌舞為主,‘舞隊’是指包括武術、雜技、說唱等的游行表演,當時稱之為‘社火’。”⑧王克芬.中國舞蹈發展史[M].武漢:武漢大學出版社,2012:262.董錫玖在《中國舞蹈通史· 宋遼西夏金元卷》中指出,南宋時期“廣大人民另外又開辟了一個火熾的、色彩繽紛的新場所,那就是瓦舍、街巷、茶肆中民間舞蹈—‘舞隊’的演出”⑨劉青弋,董錫玖.中國舞蹈通史:宋遼西夏金元卷[M].上海:上海音樂出版社,2010:6.,“宋代民間舞一般稱為‘社火’‘舞隊’”⑩劉青弋,董錫玖.中國舞蹈通史:宋遼西夏金元卷[M].上海:上海音樂出版社,2010:37.。王寧寧在《中國古代樂舞史》中則客觀描述了相關的舞蹈現象,即北宋元宵節時,汴京的宣德樓下有歌舞雜劇和百戲的表演,又據《武林舊事》記載,南宋元宵節時有舞隊表演?王寧寧在《中國古代樂舞史》中論述:“兩宋時期的春節、元宵節是令人矚目的傳統節日。(中略)據《東京夢華錄》記載,北宋時每逢元宵節,汴京的宣德樓下,要筑樂棚和搭露臺,匯集歌舞雜劇和百戲的表演。(中略)據南宋周密《武林舊事》卷二元夕記載,南宋宮廷舉行元宵節賞燈游樂活動(中略)南宋元夕舞隊共有七十二隊。(中略)這七十二隊既標明為舞隊,就說明有歌舞融于其中。(中略)南宋元宵節舞隊表演,多達數十百隊,舞隊前后簇擁,連亙十余里。(中略)總之,兩宋時期民間舞隊活動非常普及,匯集了當時人們所喜聞樂見的歌舞百戲節目。”參見:王寧寧.中國古代樂舞史:下冊[M].太原:山西人民出版社,2009:676—685.。袁禾主編的《中國舞蹈史》中簡要寫道:“宋代,民間表演藝術長足發展……當時,民間鼓樂和各種雜戲被稱為‘社火’,其中的‘舞隊’十分豐富。‘舞隊’就是舞蹈的隊伍。”①《中國舞蹈史》編寫組.中國舞蹈史[M].北京:高等教育出版社,2019:173.馮雙白在《中華藝術通史:五代兩宋遼西夏金卷上編》中也寫道:“宋代舞隊,是年節歲時的重要文娛活動,深受各階層人們的喜愛。舞隊多在每年正月間表演。表演場所,一為鄉村阡陌,一為市鎮通衢。民間舞隊除去在本村本鄉或各個村落之間流動表演之外,最重要的目標是在京都或州郡都邑的‘要地’表演。所謂‘要地’,大多是祭祀場所、皇帝御臨之地、商貿集散之地。”②廖奔.中華藝術通史:五代兩宋遼西夏金卷:上編[M].北京:北京師范大學出版社,2006:91.在他看來,民間舞隊較為主要的演出空間可能是宋代都城或者較大城市的某些重要場所。

總體而言,第一部分的研究成果較豐碩具體,第二部分的相關論述總體上強調概括性,關于“舞隊”的很多具體問題尚待解答。例如,“舞隊”作為特指概念究竟出現于北宋還是南宋?“舞隊”產生的原因是什么?“舞隊”的演出空間究竟是“瓦舍、街巷、茶肆”,還是“阡陌”和“通衢”?如果將“舞隊”定義為“民間舞蹈”,那么這一“民間”的范疇究竟如何?“舞隊”與“社火”的概念是否等同?馮雙白對于上述問題已有所關注,他指出:“記錄北宋都城開封各種事跡的《東京夢華錄》中,有專門記載元宵活動的文字,卻沒有見到有關舞隊的情況,甚至沒有舞隊的名目。”并提出疑問:“那么,能否說北宋時期的這些社火節目在南宋時已經發展為舞隊的表演了呢?南宋舞隊是否在精神和表演形式上都承接了民間社火的精髓?這還有待于史料的驗證。”③廖奔.中華藝術通史:五代兩宋遼西夏金卷:上編[M].北京:北京師范大學出版社,2006:92.

鑒于此,筆者希望在現有研究成果的基礎上對“舞隊”的生成原因與形態隱喻作進一步的考論,試圖借助新的史料與視角對上述困惑作出較為合理的解答。

二、南宋臨安都城空間概述

宋欽宗靖康二年(1127),宋徽宗第九子趙構在南京應天府即位,改元“建炎”,史稱南宋。在金兵的追擊下,以趙構為核心的南宋朝廷多次遷都,最終于紹興八年(1138)移蹕臨安,并以吳越國的都城建設為基礎,對臨安城進行修建與擴張。在宋高宗時期(1127—1162),南宋皇城的整體格局與建設已經基本定型。南宋臨安城,以其獨特的山水地理條件呈現出與長安、洛陽等北方平原都城不一樣的面貌,形成了“坐南朝北”、坊巷聚居與海河聯運的城市結構特征。

在宋代之前,中國傳統的皇宮與都城建設通常沿襲著《周禮· 考工記》的禮制,遵循“坐北朝南”與“北宮南市”的規制,并且在大內之中皆有縱貫南北的中軸線,以示皇家的正統與威嚴。但是,臨安原本不是一座為中央政權而生的城市,宋高宗在選擇定都臨安時,更多的是考慮到因地制宜。臨安西靠西湖,東南近錢塘江,北接大運河,南部則多山,形成南高北低之勢。為顯居高臨下之氣概,宋室最終將皇宮確定在位于城南的海拔較高的鳳凰山東麓。于是,南宋臨安打破此前皇城“擇地而中”或“坐北朝南”的格局,形成獨有的“坐南朝北”之態,城南的皇宮、南北貫通的御街,以及以御街為核心向兩側散開的水陸交通網絡形成了臨安城獨有的“脊柱式的構圖意念”。④姚永輝.南宋臨安都城空間的變遷:以西北隅的官學布局為中心[J].史林,2019(4):84.

坊市制度的消失是臨安更為重要的城市空間變化。在唐后期以前,中國城市中作為住宅區域的“坊”與作為交易區域的“市”被坊墻嚴格區隔,城市居民與外來商人做生意的時間和空間都受到了嚴格的限制⑤《唐六典》卷二十記載:“(唐)凡市以日午,擊鼓三百聲而眾以會;日入前七刻,擊鉦三百聲而眾以散”,可見唐代坊市分離且開市與關市有嚴格的時間限定。參見:李林甫,等.唐六典[M].陳仲夫,點校.北京:中華書局,1992:543—544.,唐后期至北宋,市民的生存需求沖破了封閉式坊市制度的約束,“侵街”現象屢屢發生。至南宋,臨安城內坊墻已然不存,聚居方式以新型“坊巷”式取而代之,其特點主要在于:① 城市無坊墻,坊表跨立街巷入口處;② 以街巷為中心,以其兩旁某一地段組成坊巷聚居制;③ 打破官民分居制;④ 店鋪四處開設,營業時間不受限制⑥林正秋.南宋都城臨安[M].杭州:西泠印社,1986:99—100.。坊市合一與臨街設店的城市格局,是百姓生存本能與生活需求所導致的必然結果。在此過程中,歌舞表演的時空也在這一整體場域變化中從封閉走向開放,時間上不再受到宵禁的制約,空間上不再受到坊墻的隔離。可以說,南宋舞蹈的形態發展都是基于這一城市結構的整體轉變之上的。

城市結構是舞蹈形態發生的空間力場,是其空間圖式、文化傳統與固有習慣等綜合要素所限定的場域。筆者將研究視點聚焦于臨安的都城空間,尤其是處于都城中心位置的“和寧門”與“御街”等場所,并認為,“舞隊”這一概念的產生與南宋臨安城市空間形態可能有著直接關聯。

三、從“宣德門”到“御街”:舞隊生成原因推論

目前,大多數關于“舞隊”的論述并沒有明確指明其產生的具體時間,多以“兩宋”或“宋代”籠統論之,僅有董錫玖、馮雙白等少數學者明確指向南宋。筆者認為,“舞隊”作為特指概念始于南宋。在研究宋代民間歌舞時,學者多借助《東京夢華錄》《夢粱錄》《武林舊事》等宋人筆記,若仔細辨別可發現,其實在孟元老所撰關于北宋東京風貌的《東京夢華錄》中,以及在《都城紀勝》等成書早于《夢粱錄》的南宋筆記中,尚未見到“舞隊”一詞,只有在成書于南宋末期的《夢粱錄》和《武林舊事》中,“舞隊”才成為條目名稱。由此推論,在元宵節等場合中,各類百戲伎藝表演被統稱為“舞隊”,這一現象可能形成于南宋末期,至少可以推論其形成于南宋時期。

南宋舞隊的記錄多見于文人筆記,如《夢粱錄》中“元宵”條、“八日祠山圣誕”條、“十二月”條,以及《武林舊事》中“元夕”條、“舞隊”條等。《夢粱錄》中“元宵”一條對臨安“舞隊”的描述十分詳細:“正月十五日元夕節,乃上元天官賜福之辰。(中略)今杭城元宵之際,州府設上元醮,諸獄修凈獄道場,官放公私僦屋錢三日,以寬民力。舞隊自去歲冬至日便呈行放。遇夜,官方府支散錢酒犒之。元夕之時,自十四為始,對支所犒錢酒。十五夜,帥臣出街彈壓,遇舞隊照例特犒。街坊買賣之人并行支錢散給。次歲歲州府科額支行,庶幾體朝廷與民同樂之意。姑以舞隊言之,如清音、遏云、掉刀、鮑老、胡女、劉袞、喬三教、喬迎酒、喬親事、焦錘架兒、仕女、杵歌、諸國朝、竹馬兒、村田樂、神鬼、十齋郎,各社不下數十。更有喬宅眷、旱龍船、踢燈、鮑老、駝象社。官巷口、蘇家巷二十四家傀儡,衣裝鮮麗,細旦戴花朵肩,珠翠冠兒,腰肢纖裊,宛若婦人。(中略)至十六夜收燈,舞隊方散。”①吳自牧.夢粱錄[M].黃純艷,整理.鄭州:大象出版社,2019:210—211.,從中可知以下信息:① 明確列舉了舞隊的表演內容;② 舞隊的演出時間為前一年的冬至,至當年的正月十六日,前后持續約兩個月,并在元宵節達到高潮;③ 舞隊的演出空間以臨安御街為連接紐帶,四處表演;④ 官府對于舞隊采取獎勵的態度,并著意體現“與民同樂之意”。《武林舊事》“元夕”一條對臨安舞隊有著更為細致的記述:“禁中自去歲九月賞菊燈之后,迤邐試燈,謂之‘預賞’。(中略)內人及小黃門百余,皆巾裹翠蛾,效街坊清樂、傀儡,繚繞于燈月之下。既而取旨,宣喚市井舞隊及市食盤架。(中略)都城自舊歲孟冬駕回,則已有乘肩小女、鼓吹舞綰者數十隊,以供貴邸豪家幕次之玩。而天街茶肆,漸已羅列燈球等求售,謂之‘燈市’。自此以后,每夕皆然。三橋等處,客邸最盛,舞者往來最多。(中略)至節后,漸有大隊如四國朝、傀儡、杵歌之類,日趨之盛,其多至數千百隊。(中略)終夕天街鼓吹不絕,都民士女,羅綺如云,蓋無夕不然也。至五夜,則京尹乘小提轎,諸舞隊次第簇擁前后,連亙十余里。(中略)西湖諸寺,惟三竺張燈最盛。(中略)翠簾銷幕,絳燭籠紗,遍呈舞隊,密擁歌姬,脆管清吭,新聲交奏,戲具粉嬰,鬻歌售藝者,紛然而集。”②周密.武林舊事[M].范熒,整理.鄭州:大象出版社,2019:29—32.從中可知以下信息:① 皇宮內從農歷九月起,就會效仿民間街坊中的歌舞伎藝表演,并“宣喚市井舞隊及市食盤架”,可見當時民間歌舞興盛程度可能高于宮內;② 從時間上看,自孟冬(農歷十月)起,街上就出現了表演乘肩小女、鼓吹舞綰的舞隊,其后日漸熱鬧,直到元宵之后漸漸散去;③ 從空間上,舞隊表演主要是以御街為軸線展開的街道系統,熱鬧時,“前后連亙十余里”;④ 官府對于舞隊采取鼓勵甚至效仿的態度;⑤ 舞隊表演的舞目繁多,服飾裝扮華麗,且有規模大小之分,乘肩小女與鼓吹舞綰等可能是表演規模較小的,四國朝、傀儡、杵歌等則屬于“大隊”;⑥ 從“鬻歌售藝者”一句可知,舞隊表演也可以算是一種買賣,很大程度上是希望獲得報酬,帶有商業性質。總體而言,元宵節是南宋臨安“舞隊”最核心的表演時間,筆記中關于“舞隊”的記載也往往與元宵節有關,正因如此,鄭元祉才直接將其理解為“元宵舞隊”。

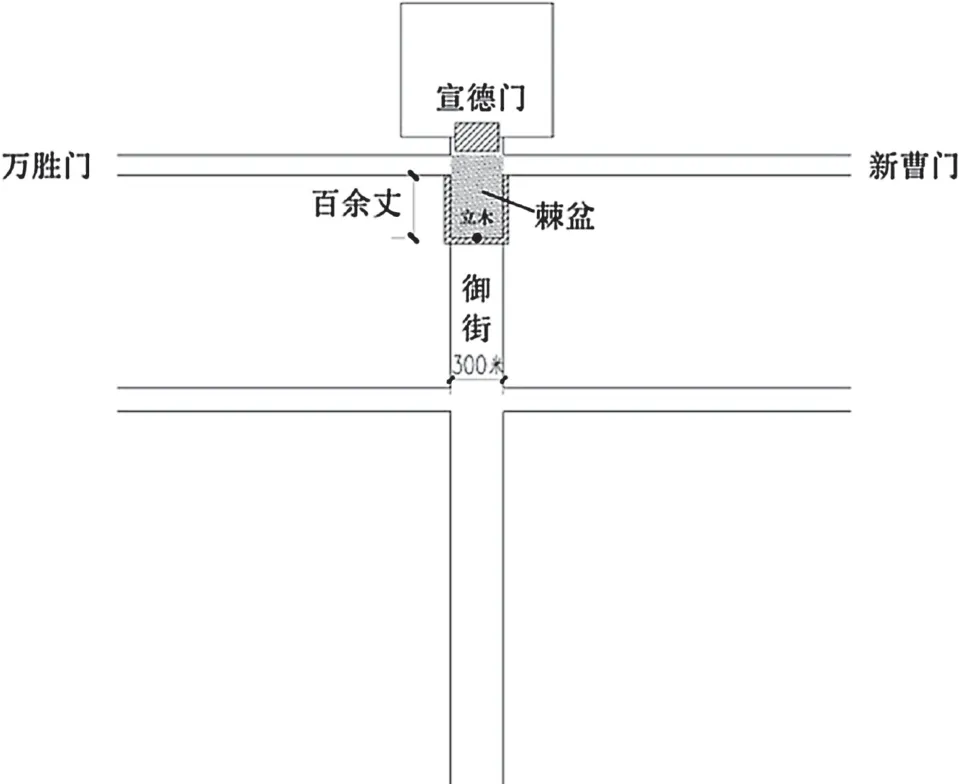

那么,北宋時期開封府③北宋都城京都開封府,又稱汴京,今河南開封,本文統一使用“開封”。的元宵節又是怎樣一番景象呢?是否也在上演“元宵舞隊”呢?對于這一問題的回答,或許隱藏著“舞隊”的生成原因。據《東京夢華錄》記載,北宋開封的元宵節也是熱鬧非凡,但不同于南宋的“舞隊”演出,北宋開封的元宵節是以“宣德門”為焦點展開活動的,宣德門前廣場是元宵燈節的中心④李春棠.大宋夢華:宋朝人的城市生活[M].長沙:岳麓書社,2021:97.。《東京夢華錄》中“元宵”條記:“正月十五日元宵,大內前自歲前冬至后,開封府絞縛山棚,立木正對宣德樓。游人已集御街兩廊下,奇術異能、歌舞百戲,鱗鱗相切,樂聲嘈雜十余里。(中略)至正月七日,人使朝辭出門,燈山上彩,(中略)自燈山至宣德門樓前大街,約百余丈,用棘刺圍繞,謂之‘棘盆’,內設兩長竿,高數十丈,以繒彩結束,紙糊百戲人物,懸于竿上,風動宛若飛仙。內設樂棚,差衙前樂人作樂雜戲,并左右軍百戲,在其中駕坐一時呈拽。宣德樓上皆垂黃緣,簾中一位乃御座,用黃羅設一彩棚,御龍直執黃蓋掌扇,列于簾外。兩朵樓各掛燈球一枚,約方圓丈余,內燃椽燭。簾內亦作樂,宮嬪嬉笑之聲,下聞于外。樓下用枋木壘成露臺一所,彩結欄檻。(中略)教坊、鈞容直、露臺弟子,更互雜劇。近門亦有內等子班直排立。萬姓皆在露臺下觀看,樂人時引萬姓山呼。”①孟元老.東京夢華錄[M].伊永文,整理//上海師范大學古籍整理研究所.全宋筆記:38.鄭州:大象出版社,2019:44—45.從中可以得知北宋開封元宵節情況:① 自前一年的冬至起,開封府就開始搭建山棚,立木正對著宣德樓,游人集結于御街,歌舞百戲熱鬧非凡;② 正月初七,各國使臣紛紛離開,燈山開始上彩,“自燈山至宣德門樓前大街,約百余丈,用荊刺圍繞,謂之‘棘盆’”,其內百戲紛呈;③ 宣德樓上會扎起御用彩棚,皇帝親臨,御座附近亦會作樂。同時,宣德樓下搭建露臺,“教坊、鈞容直、露臺弟子,更互雜劇”,百姓在露臺下觀看。

對比兩宋都城的元宵節,至少發現如下差異:① 在北宋開封元宵節的相關記載中,沒有“舞隊”這一概念,而南宋則明確有了這一概念;② 北宋開封元宵節的歌舞百戲主要是聚集在“宣德門”及其門前廣場這一區域,而南宋臨安的舞隊表演則主要是在以“御街”為中軸的街道系統中進行的;③ 北宋時,皇帝親登宣德樓與百姓同樂,而在南宋的相關記載中,并未提及皇帝親登皇宮城樓,而是由“京尹”乘坐小轎,“邀游”百姓賞玩。可見,北宋與南宋元宵節的歌舞活動,在場所、人員、表演方式等方面都發生了變化。對于偏愛“東都遺風”的南宋臨安人來說,這些變化可能是受當時客觀條件的限制所產生的。

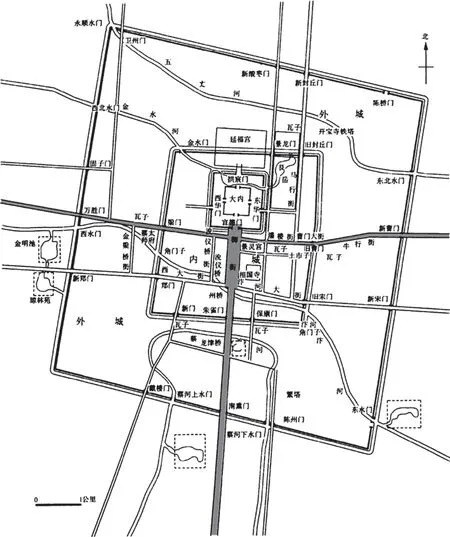

先描摹一下北宋元宵節的活動場域—宣德門前廣場的形態。北宋都城開封是由皇城、宮城、內城、外城這四重城垣構成②目前,關于北宋開封的考古挖掘與復原的相關成果已經非常豐富,但部分問題尚存爭議。本文對此不再展開討論,以多數學者認可的結論作為本文的討論起點。,它“以宮城為中心,以御街等干道為骨架向四周擴展”③郭黛姮.中國古代建筑史:第3卷:宋、遼、金、西夏建筑[M].北京:中國建筑工業出版社,2003:21.。宣德門是皇宮的正南門,南側有一條東西向的街道,也就是《東京夢華錄· 元宵》中提到的“宣德門樓前大街”。宣德門外還有一條南北向的御街,直通外城南薰門,又至南郊郊壇,這是北宋開封最為重要的一條御街。因此,北宋都城最為重要的兩條經緯大道,正好相交于皇城正門宣德門前(圖1)。

圖1 北宋開封城市結構圖④(陰影部分為筆者改繪)

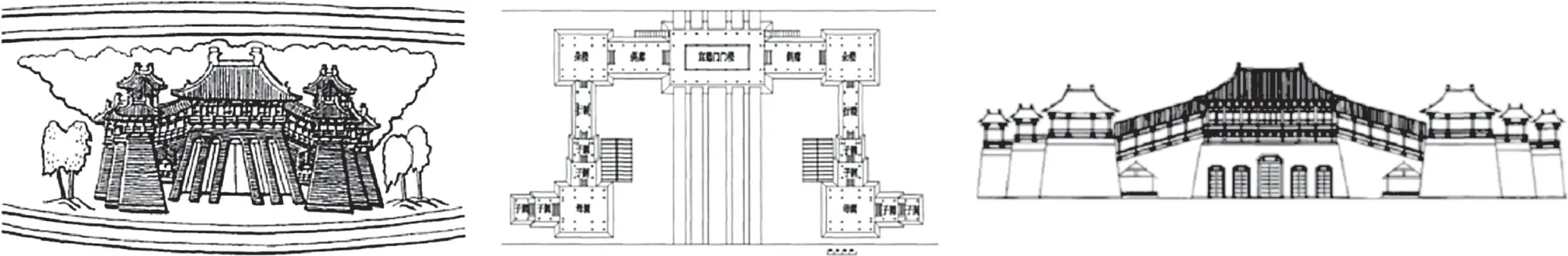

據《東京夢華錄》“大內”條記:“大內正門宣德樓列五門”;“宣德樓前省府宮宇”條又記:“宣德樓前,左南廊對左掖門,為明堂頒朔布政府、秘書省。右廊南對右掖門。近東則兩府八位,西則尚書省。”⑤《東京夢華錄· 大內》:“大內正門宣德樓列五門,門皆金釘朱漆,壁皆磚石間瓷,鐫鏤龍鳳飛云之狀,莫非雕甍畫棟,峻桷層榱,覆以琉璃瓦,曲尺朵樓,朱欄彩檻,下列兩闕亭相對,悉用朱紅杈子。入宣德樓正門,乃大慶殿,庭設兩樓,如寺院鐘樓。上有太史局,保章正測驗刻漏,逐時刻執牙牌奏。”參見:孟元老.東京夢華錄[M].伊永文,整理//上海師范大學古籍整理研究所.全宋筆記:38.鄭州:大象出版社,2019:11—12.加之《瑞鶴圖》等文物史料中對于宣德門的形象記錄,學者已經大致推斷出宣德門的形制(圖2)。北宋“御街”的形制又如何呢?《東京夢華錄· 御街》記載:“坊巷御街,自宣德樓一直南去,約闊二百余步,兩邊乃御廊”⑥孟元老.東京夢華錄[M].伊永文,整理//上海師范大學古籍整理研究所.全宋筆記:38.鄭州:大象出版社,2019:15.,建筑史學家郭黛姮認為,御街寬度二百余步,約為現在的三百多米①郭黛姮.中國古代建筑史:第3卷:宋、遼、金、西夏建筑[M].北京:中國建筑工業出版社,2003:23.,這是一條極為寬闊的大街。又根據“立木正對宣德樓”“自燈山至宣德門樓前大街,約百余丈,用荊刺圍繞”等信息可推斷,北宋元宵燈節的活動場所,即“棘盆”的區域,大致是宣德門前、御街北端三百余米見方的一塊“面狀”的場地(圖3)。這一區域處于都城東西橫向大街與南北縱向御街的交叉點,是整個城市的“中心點”。同時,皇城正大門“宣德門”又正對著這一城市“中心點”,使得整個宣德門前廣場區域成為開封府的至高無上的中心地帶,既是政治意義上的也是空間位置上的。皇帝在元宵節時親臨“宣德樓”,與民同樂,君民以宣德門為媒介進行暫時的超越階級的同時空狂歡,這是百姓得以宣泄情緒的良好契機,也是顯示皇權親和力的重要場合。

圖2 (從左至右)沈陽博物館所藏北宋大晟府銅鐘上的宣德門形象、改建后的宣德門平面復原示意圖、改建后的宣德門立面復原示意圖②

圖3 北宋開封元宵燈節活動區域推測示意圖③

如果保持著對于北宋的承襲,南宋臨安的元宵節慶活動也應該在宮城正大門前進行,但實際情況并非如此,這與臨安的城市結構以及皇城的空間布局有很大的關系。南宋臨安皇宮位于城市南端的鳳凰山(圖4),正大門是南側“麗正門”,內后門是北側“和寧門”。南宋臨安元宵節并未以“麗正門”或“和寧門”為焦點來舉行活動,而是形成了以“御街”為主要表演場域的“舞隊”,筆者從城市空間的角度切入,認為其原因主要有三:其一,南北朝向的改變,導致御街主要與皇宮的后大門相連,使得皇宮大門的政治意義與實用意義在一定程度上分離;其二,空間尺度縮減,人口密度增加,導致人流縱向流動,在街道系統的擠壓下從“面狀”的門樓廣場涌向“線狀”的御街;其三,“和寧門”前沒有東西向大街,也就沒有與御街形成能夠聚集人流的具有圍合感的“交叉點”,“御街”這一整條“中心軸”便成了城市的中心空間。

關于上述三個原因,筆者以為:

一是關于皇城的布局問題。南宋承襲北宋,建“皇城九里”,但不同的是,北宋開封府的皇城位于城市中心偏北側,皇城南側“宣德門”為正大門,直接連接作為城市中軸線的御街。宣德門前具有宮廷廣場的性質,是北宋政權的政治心臟地帶④田銀生.走向開放的城市:宋代東京街市研究[M].北京:生活· 讀書· 新知三聯書店,2011:80.。南宋臨安的皇城位于城市的南端,皇宮正大門仍然保持在皇城南側,即“麗正門”。但是,相較于“麗正門”來說,皇宮北側的“和寧門”位于城市相對中心的位置,與御街相連,并且“由于和寧門北鄰坊巷,且有繁華的商業區,又聚集了眾多中央官署,皇帝進行非正式活動由此出入確實比較方便”⑤林正賢.南宋都城臨安研究:以考古為中心(上)[M].上海:上海古籍出版社,2016:76.,它也成了南宋皇城非常重要的一處大門。如《夢粱錄· 大內》記載:“大內正門曰麗正,其門有三”,“內后門名和寧,在孝仁登平坊巷之中,亦列三門,金碧輝映,與麗正同……”②吳自牧.夢粱錄[M].黃純艷,整理.鄭州:大象出版社,2019:274.

由此,南宋皇城“麗正門”與“和寧門”分解了北宋“宣德門”的中心空間與政治權威意義,“麗正門”主要承擔皇宮正門的權威性,但是由于它位于鳳凰山上,周圍多山而少街道,并不適合作為大型節慶活動的聚集場所;“和寧門”連接御街,人口聚集,是城市的中心空間,它可以作為節慶活動的場所,卻多少失去了“宣德門”那樣的政治權威性(圖5)。北宋元宵節的“宣德門”原本是皇帝與首都居民共同占有的公共空間,到了南宋,皇帝并未親臨“和寧門”這一非最高權威的皇城大門,百姓沒有必要再圍繞這一空間展開慶典活動,“和寧門”及其周圍空間也就失去了一定的凝聚力,無法成為整個節慶活動的中心場域。

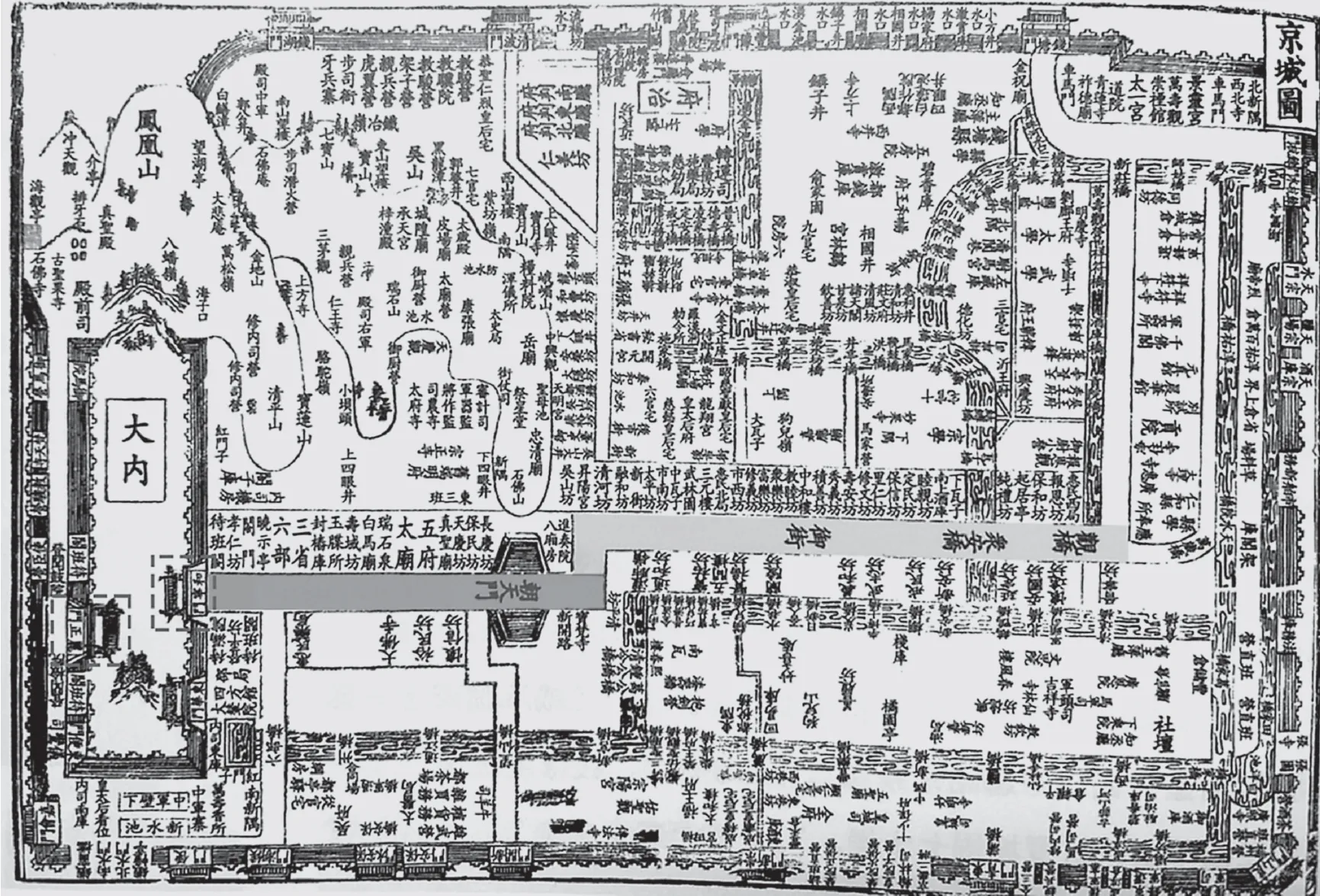

圖5 南宋臨安“京城圖”(陰影部分為筆者添加)

二是關于空間尺度縮減與人口密度增加的問題③關于北宋都城的尺寸,先經考古發掘,宮城周長實測2 520米,東西為570米,南北約614米。開封外城西墻7 590米,北墻6 940米,東墻7 660米,南墻6 990米。參見:郭黛姮.中國古代建筑史:第3卷:宋、遼、金、西夏建筑[M].北京:中國建筑工業出版社,2003:19,21.又,南宋皇城東西直線距離最長處約800米,南北直線距離最長處600余米,呈不規則長方形。參見:林正賢.南宋都城臨安研究:以考古為中心:上[M].上海:上海古籍出版社,2016:95.。首先是空間尺度縮減的問題,仍以皇城大門來說,北宋“宣德門”有五個門洞,而南宋“麗正門”“和寧門”均只有三個門洞,面寬縮減。同時,南宋御街的寬度也遠不如北宋時期。據《方輿勝覽》卷一《浙西路· 臨安府》記載:“紹興二十八年,殿前都指揮使楊存中乞通展皇城十三丈,以五丈作御路,六丈令民居”④轉引自:徐吉軍.南宋都城臨安[M].杭州:杭州出版社,2008:213.,也就是說,南宋御街大致僅有六丈的寬度。1987年,杭州市文物考古研究所在杭州卷煙廠基建工地挖掘出一段南宋御街遺跡,揭露殘長部分約60米,寬約15.3米,呈南北走向,這條御街就是南宋時出入和寧門的主通道⑤林正賢.南宋都城臨安研究:以考古為中心:上[M].上海:上海古籍出版社,2016:93.,這一考古發現的數據與文獻記載的基本吻合。基于上述考古研究,林正秋認為,北宋御街寬約二百步,合今天的三百米,南宋御街的寬度未見于史料記載,但估計要比北宋狹窄得多,據今人考證,約15米左右⑥林正秋.南宋都城臨安研究[M].北京:中國文史出版社,2006:111—112.。雖然目前關于兩宋都城的考古研究并不能斷言這兩個城市街道的確切尺寸,但是一般認為,臨安的城市與街道尺度比北宋開封府來得狹小,例如2004年夏,杭州市文物考古研究所在嚴官巷考古工地發現一段御街遺跡,揭露部分長10.2米,寬僅有7.2米⑦林正賢.南宋都城臨安研究:以考古為中心:上[M].上海:上海古籍出版社,2016:128.。

與空間尺度縮減相對應的,就是人口密度的增加,寧欣認為,以臨安城為中心的城內外人口密度已經達到了傳統大都市的極限⑧寧欣認為,南宋以臨安城為中心的城市內外人口,最低估計為76萬人,最高估計已達700余萬人。參見:寧欣.唐宋都城社會結構研究:對城市經濟與社會的關注[M].北京:商務印書館,2015:26.總體而言,關于北宋、南宋人口估計,未有定論,本文不作過多討論。。為此,城市發展的趨勢使得臨安城不得不增加其城市的彈性,提高單位面積的有效利用率。南宋臨安城中,官署、居民、商鋪混雜的現象非常明顯,“甚至百官待班上朝都被商販擠得無處立足①寧欣.唐宋都城社會結構研究:對城市經濟與社會的關注[M].北京:商務印書館,2015:35.。”如《夢粱錄· 防隅巡警》中所記載:“臨安城郭廣闊,戶口繁夥,居民屋宇高森,接棟連檐,寸尺無空,巷陌壅塞,街道狹小,不堪其行,多為風燭之患。”②吳自牧.夢粱錄[M].黃純艷,整理.鄭州:大象出版社,2019:306.

由此推測,北宋開封城元宵節的歌舞活動聚集在宣德門前御街的北端,至南宋臨安,“和寧門”前的廣場以及與之相連的部分御街空間很是狹小,已經無法包容這一節日的人口數量,由此,人流被擠壓進入長條的街道系統,從北宋開封的“面狀”聚集,涌向南宋臨安的“線狀”流動,從而形成“舞隊”“線狀”流動的表演形態。

三是關于皇宮門前東西橫向大街的問題。北宋宣德門前有東西橫向大街,并與御街相交,這一區域成為整個城市政治與空間的雙重“中心點”。與之相較,臨安由于其特殊的地理環境,“和寧門”前沒有一條貫通東西的大街,且皇宮西側多山。可以說,臨安城沒有形成明確的城市“中心點”,取而代之的,是以南北貫通的御街作為城市的“中軸線”,這是整個城市最為重要的線性物質要素。“這條御街是全城的中軸線和組織城內布局的主脊,其與兩側的河流共同形成了城內起主導作用的中心空間。”③孟凡人.宋代至清代都城形布局研究[M].北京:中國社會科學出版社,2019:133.

兩宋元宵節的活動場所都處于城市的中心位置,但是北宋開封府的“中心點”區域尺度較大,包容性強,可以容納參與節慶活動的大量人口,而南宋臨安不具備這樣的包容性強的中心區塊,由此參與活動的人流擴散至御街這條“中心軸”以及周圍街巷,“街市構成臨安節日活動空間的基本框架”④毛華松.禮樂的風景:城市文明演變下的宋代公共園林[M].北京:中國建筑工業出版社,2016:55.。徐吉軍認為,南宋臨安自和寧門至朝天門的這一段御街“具有外朝的廣場性質,作為元旦和冬至舉行大朝會時官員們集會排班之用”⑤徐吉軍.南宋都城臨安[M].杭州:杭州出版社,2008:214.。可見,由于地理位置的限制,南宋臨安“和寧門”至“朝天門”的御街不僅承擔了交通的功能,在很大程度上,它重疊了城市中心廣場的作用。也就是說,這是一塊長線條形的中心廣場,它承擔了不同的功能,一則是平時作為皇帝通行的空間,二則是在節慶時作為百姓表演與觀賞的舞臺。于是,在這一長線條形中心廣場進行表演的舞隊也就由此呼應了它所處的空間形態,產生了流動的、線性的表演形制。同樣的分布特點在其他案例中也可以發現,以書籍市場為例,北宋開封的書籍市場主要集中在大相國寺一帶,呈點狀分布,而南宋則集中在御街及其后側,呈線狀分布①杭州文史研究會,杭州市政協文化文史和學習委員會.南宋史和都城臨安研究論文集[C].杭州:杭州出版社,2021:213.。

簡言之,從城市空間的角度來看,南宋元宵“舞隊”的生成原因主要包括:① 南宋皇宮一改“坐北朝南”的布局,坐落于城市南端,導致皇宮前后大門實用意義與政治意義的分離,“和寧門”不具備至高的權威性,因而元宵節沒有必要再圍繞皇宮大門展開;② “和寧門”前的廣場與御街北端的區域,相較于北宋而言尺度大大縮減,無法包容元宵活動的人流量,導致人流縱深涌向御街及周圍街道網絡,形成“線狀”流動表演的形態;③ “和寧門”前沒有東西橫向大街,無法形成具有圍合感的、讓人滯留的城市中心空間區域,由此人們鋪散于御街這條城市中心軸,形成“線狀”表演空間。

四、與民同樂:舞隊表演的政治訴求與形態隱喻

北宋元宵燈節的政治訴求很是明顯。在特定時間組織大規模游賞活動,以“與民同樂”的節慶氛圍顯示皇權的溫和親民,這是宋代政治統治的有效手段。兩宋都城中元宵燈節的狂歡活動,正是“與民同樂”的具體體現。

宣德門是北宋開封的政治心臟地帶,也是城市的中心空間區域。平時,百姓不會聚集于這條“十里禁街”②《東京夢華錄》中對于開封御街進行了描述:“舊許市人買賣于其間。自政和間,官司禁止,各安立黑漆杈子,路心又安朱漆杈子兩行。中心御道,不得人馬行往,行人皆在廊下朱杈子之外”,可見,北宋開封的御街通常是不讓百姓通行的。參見:孟元老.東京夢華錄[M].伊永文,整理//上海師范大學古籍整理研究所.全宋筆記:38.鄭州:大象出版社,2019:15.,但在元宵節,原本只有皇帝可以通行的御街面向百姓敞開,階層障礙在這一時空短暫消失,君與民以“宣德門”為媒介產生時空交集。一方面,這一節慶時空讓百姓在松弛與狂歡中確證了自己的生存空間與生存價值,同時也彰顯了皇帝的美德。李春棠認為,“在節日的狂歡之中,中下層平民得到的不只是一種生理上的松弛與精神上的快慰,而且感受到了自我的存在,這才是宋朝節日最寶貴的社會價值。”③李春棠.大宋夢華:宋朝人的城市生活[M].長沙:岳麓書社,2021:102.田銀生認為,這類活動在傳統社會中起著調節器的作用,起到了社會控制中的安全閥作用④田銀生.走向開放的城市:宋代東京街市研究[M].北京:生活· 讀書· 新知三聯書店,2011:216.。另一方面,宣德門始終是政治權威的體現,百姓在此聚集,在狂歡的同時潛移默化地通過首都景觀、空間布局等視覺上的感受,深刻體會到國家的“權威”⑤久保田和男.宋代開封研究[M].郭萬平,譯.董科,校譯.上海:上海古籍出版社,2010:8.。

相較北宋元宵節,南宋臨安的元宵舞隊在政治意義上有所減弱但仍然有所延續。從目前所掌握的文獻來看,南宋皇帝不再與百姓共處同一時空來度過元宵佳節,而是在皇宮內“宣喚市井舞隊”,為宮內人員進行表演。宮外的舞隊則主要由百姓走街串巷自行游賞,“京尹”參與其中。由此,缺少了“宣德門”這一媒介,皇宮內外慶祝元宵節時沒有直接的時空交集,元宵舞隊逐漸趨向于百姓自娛的活動,政治色彩減弱。但是,“與民同樂”的訴求仍然滲透在南宋臨安元宵舞隊之中。御街是南宋皇權的標志性建筑之一,也是貫穿臨安城南北的主干大街。御街的存在,最大程度上抬高了臨安城交通體系的政治意義,作為南宋實際意義上的都城,御街成為溝通南宋朝廷最高等級禮制建筑和各個權力機構的重要道路⑥林正賢.南宋都城臨安研究:以考古為中心 上[M].上海:上海古籍出版社,2016:113.。因此,雖然街道系統的權威象征意味不及皇城門樓廣場那般強烈,但是踏足作為城市中軸線的皇帝御用街道,這一身份的短暫越權,對于普通居民來說仍然具有特殊意義,他們在復合的文化空間中找尋不同于以往的空間體驗與情感交流。官府在街道空間中組織與引導包括舞隊在內的節日民俗活動,“十五夜,帥臣出街彈壓,遇舞隊照例特犒”⑦吳自牧.夢粱錄[M].黃純艷,整理.鄭州:大象出版社,2019:210.,足見南宋臨安官府對“舞隊”是采取寬容政策的。南宋臨安偏安一隅,在軍事力量與政治版圖上不算強大,而歌舞升平、與民同樂的太平景象對于此時的統治者來說有利于百姓和睦、政權穩定。毛華松認為,社會狂歡式的游賞,可以成為政定民安的象征和安邦定國的利器⑧毛華松.禮樂的風景:城市文明演變下的宋代公共園林[M].北京:中國建筑工業出版社,2016:277.。

如果從城市上空鳥瞰元宵節的歌舞活動,北宋開封城的活動整體形態是“面狀”的,處于城市的空間中心與政治中心,其形態隱喻是政治意味包裹下的君民同樂。南宋臨安元宵舞隊的形態則是“線狀”的,是流動的,它以城市中軸線為主,向兩側普通街道蔓延,如葉子的經脈一般。由此,它的形態隱喻一方面是政治性的,因為城市的中軸線始終承擔著權力與禮制的象征意義;另一方面,它也增加了日常性與市民性,因為它伸入城市的整個交通網絡,也就是伸入了百姓的生活領域。

結 語

雖然,筆者尚未考證“舞隊”中每一個具體舞目究竟源起于何時何地,它們可能早已有之,可能源自鄉間社火,可能也在瓦舍、寺廟等處演出相同的舞目,但筆者認為,“舞隊”作為特指概念的真正出現應該是在南宋時期,用來指稱南宋臨安元宵節時主要在街巷空間中進行的流動性的歌舞百戲表演。南宋臨安元宵舞隊的形成可能與其都城空間的結構布局、空間尺度、人口密度等因素密切關聯:皇宮大門實用意義與政治意義的分離,導致南宋皇城“和寧門”不再具有北宋皇城“宣德門”一般的重大意義,也就無法作為節慶活動的中心場所;加上“和寧門”前的廣場尺度小、人口密,無法包容元宵節活動的人流量,導致人流被縱向擠壓,涌向御街,這種有“中軸線”而無“中心點”南宋都城結構,大概推動了歌舞百戲形成線性流動的表演形制。最后,需要說明的是,“舞隊”是在整體文化權力下移、市民文化崛起的社會背景中誕生,它的表演性質逐漸增添了“日常性”“民間性”,但其概念不應被過于泛化,南宋臨安元宵舞隊“民間性”的主要對象仍然是首都居民,并且在一定程度上還有官府的主導和參與。因此筆者認為,“舞隊”和“社火”在表演方式上或有相似性,也可能在歷史的發展進程中逐漸趨同,但是,從最初的生成邏輯和活動場域來說,不能斷言它們的概念是等同的。總之,關于“舞隊”以及宋代舞蹈的諸多尚未解決的困惑與問題,還有待進一步挖掘史料探析原因。