戶外賞花記

王貞虎

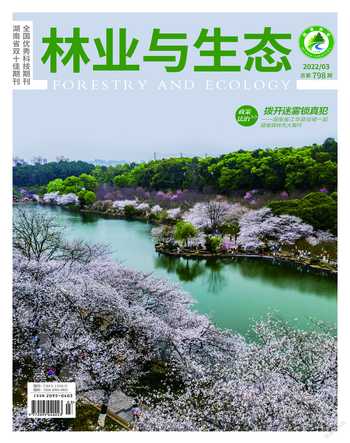

自古以來,賞花一直是人們游樂消遣的一種生活方式。最早的賞花活動是到大自然中去尋覓蹤影,觀賞萬綠叢中的花團錦簇。隨著人們物質和精神生活水平的提高,各地出現了大量人工培植的花卉和人造花園,賞花有了更多新的層次和境界。

明清時期,長期的人工培育已形成眾多的花卉風景區,賞花習俗極為流行,人們常常成群結隊,趕往鮮花薈萃之地,縱情觀賞美麗的花景,并借以抒發心靈,托物言志。

據《燕京歲時記》記載:“凡花開時,北岸一帶風景最佳,綠柳垂絲,紅衣膩粉,花光人面,掩映迷離,真不知人之為人、花之為花矣。”尤其是天寧寺里的菊景,最為引人入勝。李靜山《天寧寺》詩有云:“天寧寺里好樓臺,每到深秋菊花開。贏得傾城車馬動,看花齊帶玉人來。”京城的養花基地主要集中在豐臺、草橋兩地,春有百花,冬設溫室,而賞花游客干脆攜帶氈席飲具,直接在花叢鋪陳就坐,飲酒賞花,流連多日。

如今,戶外賞花也成了我休閑時光的最佳選項。只要天空不下雨,我就會載著妻子到田野間漫無目地閑逛,一方面讓視覺接觸大自然景物,一方面放松心情調劑生活壓力。一天午后,我騎摩托車載著妻子經過甘寧鎮時,赫然瞥見道路旁的大鄧伯花盛開,朵朵紫色花串從花棚上垂懸而下,真是艷麗奪目,美不勝收。

大鄧伯花原產孟加拉,早在西元1910年,臺灣就有引進的紀錄,但是至今仍然只有零星的栽培,可能是由于繁殖方式及所需要空間有較多限制的緣故吧。據傳,甘寧的大鄧伯花也是從臺灣引至內地的。大鄧伯花系常綠蔓性藤本植物,有很強的攀爬性,藤蔓可達20公尺以上,幼枝綠而軟,老枝木質化成灰綠色,全株被有粗毛,萌芽力強,莖枝交錯頻繁,遮蔭效果特佳。全年均能開花。花冠呈鐘形,花梗短,大型美麗,徑約七至八公分,花冠藍色或淡紫色,花心淡黃色,筒狀五瓣,或二唇,上面二裂瓣,下面三裂瓣。常被用來做花棚、花架、花廊、圍籬等,起到美化環境的作用。

至于為何稱大鄧伯花?據了解大鄧伯花的學名是Thunbergiagrandiflora,屬名Thunbergia是為了紀念瑞典的博物學家CarlPeterThunberg,然后將其姓氏拉丁文化為Thunbergia,而這個屬就譯為“鄧伯花屬”,所以鄧伯是確有其人。

回程經過一條花木產業道路,瞥見一戶人家院子里的籬笆旁,幾朵紫色的花瓣映入眼簾,不禁停下車,拿出手機拍照。只是隔著一層籬笆,效果并不理想。屋子里的女主人看到后,很親切地請我們進去拍攝,讓我大喜過望。

但見長長的花瓣,中間是深深的紫紅色,外側是淺淺的粉色,密密麻麻的花蕊就像一個小絨球,簡直是造物主的杰作,真是美極了。只是不知道此花名稱,于是當下請教。她笑盈盈地告訴我們,這種花叫鐵線蓮。就這樣,我又認識了一種花的芳名,也算是一次意外收獲吧。