南洲桂園古樟香

劉懿波

南洲設縣建制方120多年,而古樟的歷史卻已有800余年。乍一聽這事,確實有些令人費解。我對此樹聞名已久,但一直無緣得見。此次,決計趁推行林長制之機前往探個究竟。

古樟長于南縣城郊南面的桂花園內,地域行政區劃隸屬縣治南洲鎮。從住所驅車前往,幾分鐘即可到達。

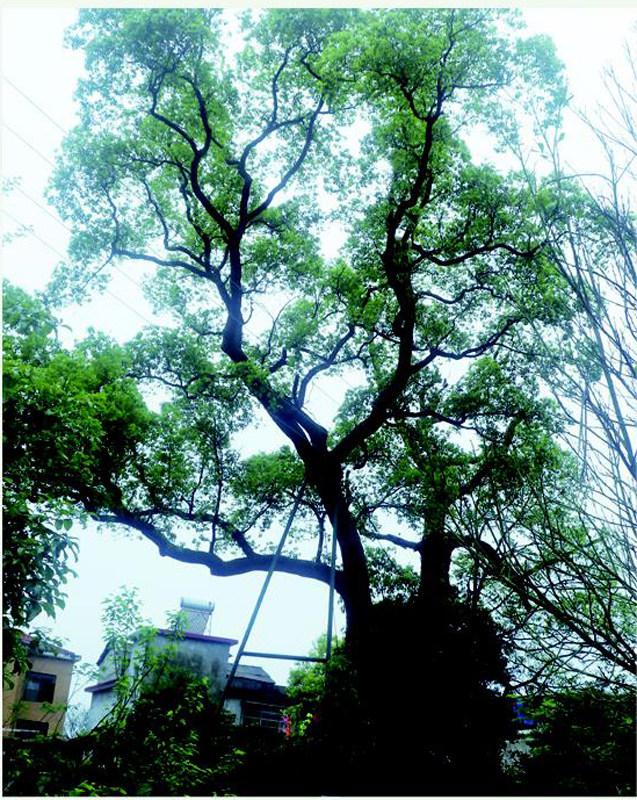

車停于涂家臺南路終端,桂花園小學前面。拐入碎石路,抬頭就可看到一株蒼翠欲滴、綠蔭如蓋的參天大樹于一個圓形的土臺之上,周圍有綠漆鐵柵欄相護。古樟一樹雙柯,南北伸展。立時讓你想起南宋閬風先生舒岳祥的詩:“樛枝平地虬龍走,高干半空風雨寒。”

然而,河邊古樟樹,亦各有枯榮。雖然同株,卻是南枝枯萎北枝挺拔。關于南枝枯敗的原因卻說法不一。一說是因雷電所致,另有說法乃因白蟻啃食而亡。正所謂:“豫章楠梓有何辜,受斤斧,傷殘無數。”頓時徒增傷感。

然而,南枝之殤卻并未影響北枝生長,或是養分更加集中的緣故吧,北枝生長更加茂盛。于主干離地約兩米處又分成“Y”字形東西兩枝,兀自開枝散葉,虬勁蔥蘢,向空中展開。

走近古樟,早起的秋陽從樹冠葉縫中撒落,如碎銀一般鋪于臺土之上。含露的綠葉在陽光下迎風一擺,娑娑作響,瞬時光芒四射,十分耀眼。微風剛剛一過,細細水珠驟然飄到臉上,撒落秋衫。涼爽愜意,沁人心脾。仿佛時光流轉,又到了“沾衣欲濕杏花雨,吹面不寒楊柳風”的春天。

早年在湖南林專念書時就知道樟樹葉可以解酒驅蚊蠅,如果此時在綠蔭下擺上一張四方小桌,弄三五碟農家小菜,嗅著濃郁芬芳的樟香,迎風而飲,應該不會醉倒在秋風里吧。

主干之上掛有一塊鍍銅金屬牌,上書“桂花園古樟簡介”:香樟,國家二級保護植物。樹高19米,胸圍6米,冠幅36米,樹齡約860年。

一般而言,任何一座古建筑、一株名樹古木、亦或一處破敗散亂的遺跡,它之所以能存留至今,其中定然裝載著一個只屬于它自己的獨特故事。桂園古樟也正是如此。

相傳,宋高宗趙構南渡時,浙江山陰人涂淑和,進士出身,時受命任江陵知縣,后調任華容知縣。解甲歸田時,因金兵南進而歸途受阻,便乘船繞游宋田山。見此處依山傍水,景色宜人,遂卜居于斯。之后耕讀傳家,繁衍不息。現南縣三大姓氏之涂氏一門即由此而來。

涂公酷愛桂花,于是在門前栽植許多丹桂,營筑成園,世稱桂花園,又名桂園。而桂樹幾度枯死,終絕跡。后園內忽發樟樹數株,其中一株留存至今,另幾株漸次枯亡。然而古樟常噴桂香,香飄數里。人言,此香乃發于桂而寄于樟。

2002年,南縣縣政府召開桂花園古樟保護現場會,將此處定名桂園遺址,將古樟作為縣重點文物加以保護。

古樟南面,建有涂公墓。墓北,立有兩米多高的大理石碑,碑之上書墓志銘,大體描述涂氏一脈的來由。墓南,有單檐水泥牌坊,上置葫蘆寶瓶。兩邊石柱書有對聯:丹桂淑雅高風萬古;清風和順亮節千秋。此聯雖欠工整,但把涂公之名“淑和”二字鑲嵌于上下聯第三字,倒也確實頗費了一番心思。

古樟西面,立有四塊并排埋放的石碑,年代不一,文字內容卻大都是講述桂園來歷。

古樟北面,有新置標牌。上面的文字闡述了桂園遺址發現的時間、園區面積等內容。同時記載了1921年毛澤東和易禮容、陳書農來南縣考察國民教育時,和段德昌一起游覽南洲名勝古跡赤松亭和桂花園的經過。

自南宋至今,洞庭湖水雖幾度變化,但宋田山從未被完全淹沒,古樟蒼翠依然。到晚清時,荊江四口之藕池河潰口,滾滾江流攜大量泥沙涌入洞庭,于河之南沖積成一塊條形陸地,南洲始成。其設縣建制時已是1895年,故古樟歷史遠久于南洲。

如今,古樟依舊獨木不成林,算不得一處迷人的景致,但她屹立桂園已近千年,見證了古老宋田山的沉浮起落,見證了湖鄉南洲的形成發展和繁榮昌盛。

古樟的一枝一葉,一根一須,一花一果,與南洲這塊古老而又年輕的土地,早已休戚與共,血脈相連。