復盤河南“21·7”極端降水的可預報性及對決策氣象服務的思考

趙培娟, 胡玉梅, 孔海江, 呂林宜, 席 樂

(1.中國氣象局·河南省農業氣象保障與應用技術重點實驗室,鄭州 450003;2.河南省氣象臺,鄭州 450003; 3.濟源市氣象局,河南 濟源 459000; 4.安陽國家氣候觀象臺,河南 安陽 455000;5.河南省大氣污染綜合防治與生態安全重點實驗室,河南 開封,475004)

引 言

《中國氣候變化藍皮書(2021)》[1]指出,全球變暖趨勢仍在持續,極端暴雨事件增多增強,且易導致城市暴洪。氣象工作者對極端暴雨的研究極為重視。圍繞河南“75·8”特大暴雨,丁一匯等[2]從暴雨發生條件及暴雨對環境場的反饋進行了分析;陶詩言[3]從不同尺度環流、暴雨的三維結構和天氣學模型、地形作用等方面進行了總結;還有學者從動力分析角度[4]研究;多年后又從數值模擬[5-6]、中尺度集合預報[7]等方面進行了深入研究。

針對2016年7月19-20日河北、河南的華北低渦特大暴雨,栗晗等[8]從降水極端性角度分析發現,太行山地形強迫和華北低渦提供了抬升和水汽條件,地面輻合線的發展和維持及多個中尺度氣旋是導致局地特大暴雨的主因。張景等[9]對天氣系統熱動力結構演變及不穩定特征進行了診斷分析,發現副高北抬造成低渦東移停滯是大暴雨產生的環流背景,700 hPa散度高值區對應降水高值區。針對北京“7·21”極端暴雨,田付友等[10]將其與2016年“7·20”北京特大暴雨作了對比分析,發現熱力條件的差異是導致兩次極端暴雨過程中短時強降水強度巨大差異的重要原因;一些學者還從觀測[11-12]、多普勒雷達資料同化[13]、極端性[14]、成因[15-16]、氣溶膠反饋作用[17]、預報欠佳原因[18]、公共氣象服務[19]等方面進行了分析。圍繞2017年廣州“5·7”暖區特大暴雨,伍志方等[20]研究發現,在弱環境條件和動力強迫下,來自海上的偏南風回流,經過城市熱島增暖,與山坡下滑冷氣流在山前形成輻合,觸發生成對流后,雷暴出流和邊界層暖濕氣流形成的輻合線可使已減弱的降水單體重新加強產生強降水;陳濤等[21]從數值可預報性方面進行分析發現,降水預報高敏感區分布與關鍵天氣系統的相對強度和位置密切相關;邱學興等[22]分析了集合卡爾曼濾波同化多普勒雷達徑向風觀測資料對廣州“5·7”特大暴雨預報的影響;陳豫英[23]、覃武[24]等都是從預報偏差及可預報性方面對極端暴雨進行了探討;也有學者在極端降水的極端性[25]、重現期[26]、時空變化[27-29]和成因[30]等方面進行分析。

杜軍等[31]提出預報挑戰度和可預報性演變指數,指出過去預報結果的時間演變對預報員或用戶決策過程難易程度和成敗起了重要作用。關于極端暴雨對城市交通和形成城市洪澇方面,張建云等[32]指出城鎮化造成的“熱島效應”“凝結核增強作用”“微地形阻礙作用”會形成城市的“雨島效應”,使城市暴雨呈現增多趨強的態勢;城市化和人類活動引起的下墊面變化,破壞了城市的排水和除澇系統,導致城市洪澇問題越來越突出。孫喆[33]分析了北京中心城區內澇成因后發現,城市建設用地的增加及河道水面的減少,既增加產流規模,也減少消納雨水的數量,引發內澇;城市內澇程度與不透水表面比率和建設用地比率呈指數正相關關系。Versini等[34]研制了一種道路積水預警系統,可以預測不同程度降水導致的道路淹沒點。劉鳴彥等[35]提出一種致洪臨界雨量的確定方法。

為了提升災害性天氣的預報能力,孔海江等[36]提出把復盤方法用于天氣預報個例研究,一般在災害性天氣出現后,從預報和服務方面對災害性天氣進行復盤[37]。本文亦將從降水演變、環流形勢與影響系統、極端降水致災關鍵節點及極端降水的可預報性等方面對“21·7”極端暴雨進行復盤,分析極端暴雨及災害成因,探討提高極端暴雨預報能力與決策服務的有效方法。

決策氣象服務是我國各級決策部門指揮生產、組織防災減災、應對氣候變化、重大社會保障等的科學決策依據,是一項涉及社會穩定、經濟發展和人民生命財產安全的全局性、綜合性、前瞻性和高層次的氣象服務[38-39]。在氣候變暖背景下,極端天氣頻發,對決策氣象服務提出了新的挑戰。關于決策氣象服務,王明潔等[40]提出重大天氣過程動態遞進式決策服務——深圳市“31631”模式,即災害影響前,提前 3 d給出過程風雨預測,提前 1 d給出精細到區的落區預報和災害性天氣影響,提前 6 h 進入臨災精細化氣象預警狀態,提前 3 h 跟蹤給出精細到區的臨災精細化預警產品,提前 1 h 發布精細到街道的風險預警。該模式是把預報技術水平與災害防范結合較好的一種嘗試。

1 “21·7”極端暴雨過程概述及特點

2021年7月18日20時-22日08時,河南省鄭州、鶴壁、新鄉、安陽等地出現了極端強降水天氣過程(圖1),具有降水累計雨量大、持續時間長、短時強降水特征明顯、極端性突出的特征。

圖1 2021年7月18日20時-22日08時河南省累計降水量

累計雨量大。84 h累計降水量≥600.0 mm的站點有144個,集中在鄭州、鶴壁、新鄉、安陽、焦作5地市,占該區域總測站的21.5%。其中大于700.0 mm的站點有48個、大于800.0 mm的站點有18個。上述各地市最大降水中心位置分別位于鶴壁市淇濱區科創中心、鄭州新密市白寨、新鄉市牧野區牧野鄉、安陽市北關區六十五中、焦作修武縣裴莊,其降水量分別為1023.4 mm、984.8 mm、869.5 mm、828.0 mm和697.0 mm(圖1)。

持續時間長。以各地市最大降水中心逐小時降水≥0.1 mm為統計標準,新鄉市牧野區牧野鄉、焦作修武縣裴莊、鶴壁市淇濱區科創中心、鄭州新密市白寨、安陽市北關六十五中的降水時間分別為72 h、71 h、69 h、66 h、61 h,即5地市最大降水中心的降水持續時間為61~72 h。

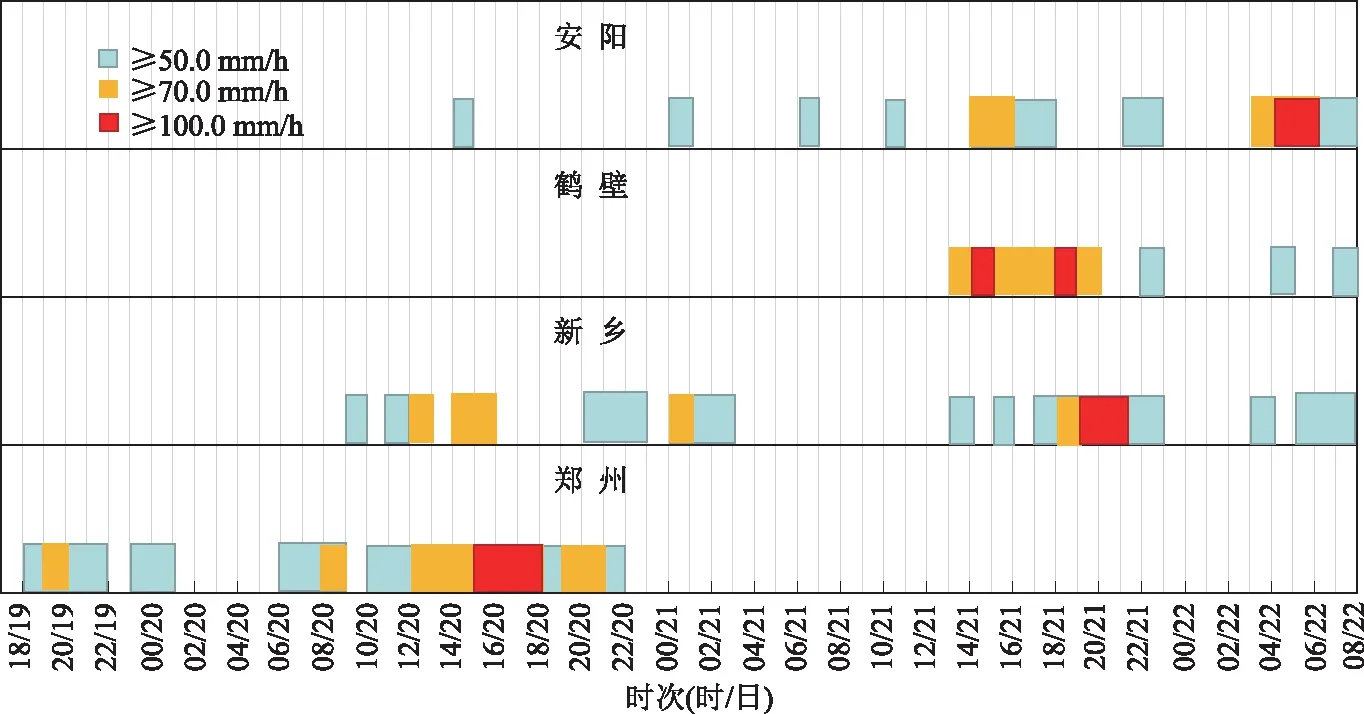

短時強降水特征明顯,極端性突出。以受災較重的鄭州、新鄉、鶴壁、安陽為例,分析18日20時-22日08時的降水特征發現:(1)短時強降水特征明顯,4地市出現小時雨強≥20.0 mm的次數分別達75、73、40和57個時次;(2)雨強強,≥50.0 mm/h的雨強呈多站點、多時次頻發(19日17時-22日08時,圖 2):鄭州共21個時次,其中3個時次的雨強≥100.0 mm/h,最大為201.9 mm/h;新鄉共23個時次,其中2個時次的雨強≥100.0 mm/h,最大為149.9 mm/h;鶴壁共10個時次,其中2個時次的雨強≥100.0 mm/h,最大為130.1 mm/h;安陽共15個時次,其中2個時次的雨強≥100.0 mm/h,最大為138.0 mm/h。(3)極端性突出,鄭州站20日16-17時雨強達201.9 mm/h,突破了我國大陸氣象觀測記錄的歷史極值(198.5 mm/h,1975年8月5日河南林莊)

圖2 2021年7月19日17時-22日08時鄭州、新鄉、鶴壁、安陽四地市小時雨強時間分布

2 “21·7”極端暴雨過程及可預報性復盤

復盤分析主要依據常規氣象資料(高空探測、地面觀測)和國家自動氣象觀測站降水資料,以及鄭州、安陽、盧氏、邢臺、阜陽、徐州、漢口、宜昌等站的探空資料。

2.1 “21·7”極端降水的可預報性

首先將降水演變與影響系統相結合,分析“21·7”極端降水的可預報性。

2.1.1 降水演變

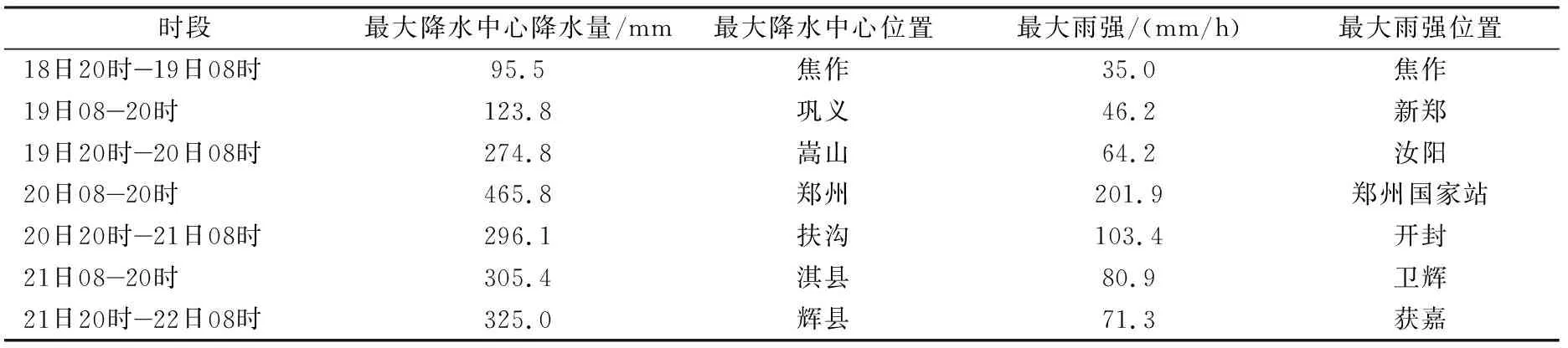

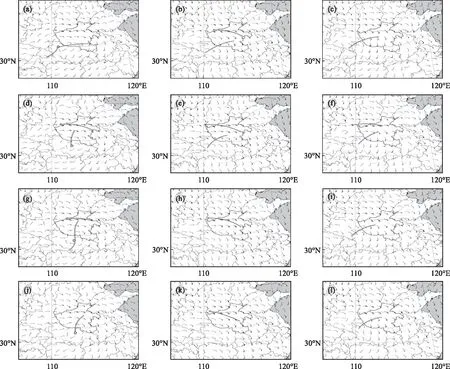

圖 3 為河南及周邊2021年7月17日20時-22日08時每隔12 h的降水實況圖。圖 3中,(a)(b)為R≥5 mm落區,(c)-(i)為R≥20 mm落區。“21·7”降水可分為以下幾個階段:第一階段(圖3a、b),豫北出現成片降水,豫西和豫南出現弱的分散陣雨。第二階段(圖3c、d),圖3(c)中有兩個新生雨區,一個為豫晉交界太行山處,4站R≥50 mm,降水中心位于焦作,降水量為95.5 mm(表1),另一個為豫東南伸向西北方的分散對流降水,76.0 mm的降水中心位于舞鋼;圖3(d)中兩個新生雨區合并呈西北-東南向,落區擴大,強度加強,降水中心位于鞏義,降水量為123.8 mm(表 1)。第三階段(圖3e、f),20.0 mm以上降水區呈團狀,≥100.0 mm的強降水區位于以鄭州為中心的中部區域,嵩山和鄭州站最大降水量(降水中心均位于鄭州地區)分別為274.8和465.8 mm(表 1)。第四階段(圖3g、h、i),降水區向北、向南擴展,兩個降水中心分別位于扶溝和原陽(降水量為296.1 mm、167.0 mm,圖3g)。之后成為兩個降水區(圖3h),并由團狀演變為帶狀,豫南降水區減弱消失、豫北降水區加強(降水中心位于淇縣,降水量為305.4 mm,表 1);圖3(i)上強降水中心移至新鄉、鶴壁等地,降水中心位于輝縣,降水量為325.0 mm(表 1),與第三階段一樣,100.0 mm以上的強降水區在新鄉、鶴壁等地持續24 h以上。上述分析表明,“21·7”強降水主要出現在第二到第四階段,該時段內最大雨強也明顯加大,特別是20日08時之后最大雨強均超過100.0 mm/h。

圖3 河南及周邊2021年7月17日20時-22日08時間隔12 h降水實況(a)為17日20時-18日08時,(b)為18日08-20時,(c)為18日20時-19日08時,(d)為19日08-20時,(e)為19日20時-20日08時,(f)為20日08-20時,(g)為20日20時-21日08時,(h)為21日08-20時,(i)為21日20時-22日08時

表1 2021年7月18日20時-22日08時河南省12 h最大降水中心降水量及位置、最大雨強及位置

2.1.2 環流形勢與影響系統

對應上述4個降水階段進行天氣學復盤分析。

“21·7”極端降水產生的環流背景(圖略):500 hPa中高緯地區維持穩定的一槽(烏山東部到我國新疆階梯狀低槽)一脊(日本海到我國東北龐大的經向高壓)型,中緯度為弱均壓場,低緯地區多熱帶低壓活動。第一階段(18日20時前),受華北低槽影響,豫北有降水,華東地區弱低壓環流與其北側的輻合線西移,給豫東南帶來分散性陣雨(圖3a、b)。第二階段(18日20時-19日20時),18日夜間,輻合線移入河南伏牛山區,豫東南分散對流降水區有所擴展,19日輻合線繼續西移進入陜、晉、豫三省交界,致河南西北部出現降水(圖3c、d)。第三階段(19日20時-20日20時),輻合線進入山西后演變為584 dagpm線的閉合低壓環流并穩定維持,此時副高明顯西伸,臺風“煙花”外圍東南氣流伸向河南,導致河南中北部(鄭州為中心)出現強降水(圖3e、f)。第四階段(20日20時-22日08時),21日08時低壓環流北移減弱,河南北部降水由低壓前切變線和西南氣流影響所致。20日夜里起強降水區逐漸北移(圖3g、h、i)。

中低空系統演變:18日700 hPa低壓環流中心位于豫東南,其北側輻合線西移;850 hPa輻合線較700 hPa的偏東,其東側的東南氣流明顯加大(圖4a、i)。19日20時,700 hPa低壓環流中心西移至南陽和宜昌之間,后減弱消失,輻合線移出河南(圖4b、c)。臺風“查帕卡”和“煙花”外圍的偏南到東南氣流沿副高外圍進入河南,925-700 hPa河南境內轉為一致的東南氣流,并且在南京、阜陽到鄭州有12~16 m/s的東南到東風的低空和超低空急流,鄭州到盧氏間有強的偏東風風速輻合,阜陽與鄭州間有強的風向輻合(12~16 m/s的東南與東風,圖4j、k),輻合區與圖3(d)中強降水區相對應。20日08時,700 hPa、850 hPa上鄭州、盧氏、南陽之間有強中尺度低渦(鄭州東南風速達16 m/s、南陽西南風速達10 m/s)生成(圖4d、l),這是由于臺風“煙花”和“查帕卡”緩慢北上,在25°N形成一支穩定的偏東氣流,加強了江南到華南的高壓脊,河南西部位于該高壓脊與河套高壓壩之間,因氣旋性彎曲加強而形成低渦(河南中低空低渦及切變形成的典型形勢之一)。“21·7”極端降水的主要天氣系統正是這個低渦。20日20時,700 hPa河套高壓東退,低渦中心消失(圖4e),21日08時,西南與東南風的切變位于豫晉交界(圖4f);隨著臺風“煙花”外圍的東南急流向西、向北伸展,850 hPa上徐州、阜陽到鄭州的東南急流加強,南陽與鄭州之間風向呈90°交角(圖4m),豫北中部仍為強輻合區,強降水區呈“圓形”穩定在鄭州周圍(圖3f);之后隨著700 hPa切變逐漸北抬至河南北部,降水區向西、向北擴展。21日受700 hPa切變線和850 hPa沿豫晉太行山走向的輻合線和臺風“煙花”“查帕卡”外圍伸向河南北部的偏南與東南急流共同作用(圖4g、h、n、o、p),河南北部出現極端強降水(圖3g、h、i)。

圖4 2021年7月18日20時-22日08時700 hPa(a-h)、 850 hPa(i-p)天氣圖(a)(i)為18日20時,(b)(j)為19日08時,(c)(k)為19日20時,(d)(l)為20日08時,(e)(m)為20日20時,(f)(n)為21日08時,(g)(o)為21日20時,(h)(p)為22日08時

17-21日極端降水期間海平面氣壓場(圖略)顯示:日本經渤海、華北伸向河套地區的東西向高壓壩維持,江淮地區維持倒槽,河南處于高壓底部與倒槽頂部的偏東或東北氣流中,為最有利于河南降水的地面形勢。

綜上所述,“21·7”極端降水始于500 hPa偏北、偏東的副高與大陸高壓間弱的天氣尺度強迫下,在臺風與副高間偏南、東南急流伸向河南的大尺度環流背景下,由中低層南陽、鄭州間產生的中尺度強低渦(風速達10~16 m/s)造成的21世紀以來中國北方地區最大的暴雨。

2.1.3 極端降水的可預報性

通過復盤上述四個主要降水階段的影響系統和降水實況演變可知,“21·7”極端降水過程主要有三個預報難點:(1)20日08時700 hPa、850 hPa鄭州、盧氏、南陽之間強中尺度低渦生成;(2)20日16-17時鄭州站201.9 mm/h的極端雨強;(3)21日18時-22日06時豫北降水強度。下面從日常業務的角度簡要分析上述難點的可預報性。

2.1.3.1 20日08時中低層中尺度低渦的產生

從19日20時高空觀測資料無法預判未來12 h河南有低渦生成,但從降水實況演變圖(圖3d、e)發現,12 h≥20 mm的降水區由帶狀轉為團狀,且19日02時開始,6 h 20 mm以上降水集中出現在鄭州附近(圖略),降水中心位于鄭州與南陽之間,強度陡增。由此推測,在該時段、該區域出現了有利于降水加強的中尺度輻合系統。FY2H衛星相當黑體亮溫(圖5a-d)顯示,20日02時在南陽北側出現211 K(-62 ℃)的低值區,之后低值區逐漸向東、向北擴展,06時前低亮溫區位于鄭州與南陽之間。與此同時紅外云圖(圖略)上,洛陽到南陽一線以東出現大范圍對流云團,說明來自海上的東南和偏南氣流可能與該區域新生輻合系統相結合,促使對流云系發展旺盛。雷達拼圖(圖5e-h)上,20日02時降水回波呈明顯的旋轉特征,旋轉回波呈逐漸北抬趨勢,強降水回波在旋轉中心的右前方,并逐漸向北、向西聚合。特別是雷達光流矢量圖(圖6)顯示,20日02-04時在南陽西北側出現了一個清晰的中尺度氣旋。根據上述實時觀測資料,從強降水區形狀的變化、云圖特征,結合雷達上螺旋回波、風矢等,可以判斷20日02:30鄭州、盧氏、南陽之間有中尺度低渦形成。作出判斷的時刻較該低渦在天氣圖上出現的時刻提前約6 h。

圖5 2021年7月20日01-04時FY2H衛星相當黑體亮溫(a-d)和河南省雷達拼圖(e-h)(a)(e)為01時,(b)(f)為02時,(c)(g)為03時,(d)(h)為04時

2.1.3.2 20日鄭州站201.9 mm/h的極端雨強

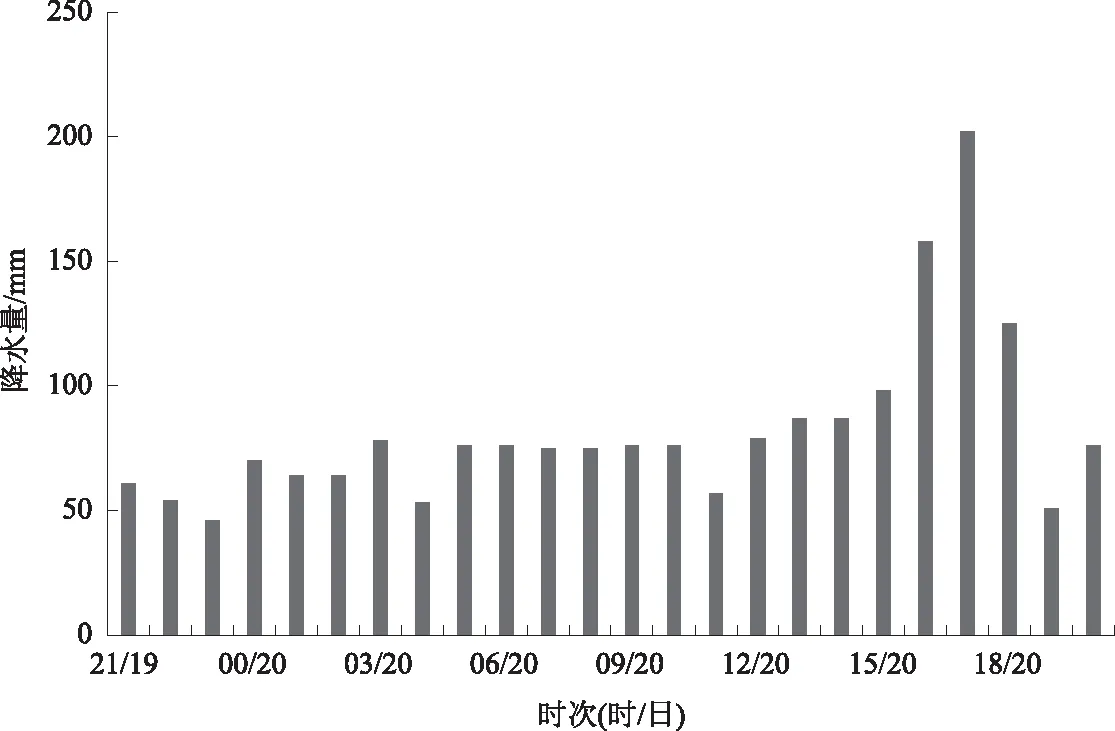

20日08時700 hPa、850 hPa上,鄭州、南陽間出現了中尺度低渦,預示輻合加強,降水亦加強,考慮受伏牛山阻擋,系統相對穩定,預計20日河南中部降水加強,且維持12~24 h,落區少變。事實上,鄭州、南陽間中尺度低渦在生成過程中降水已經加強,19日20時至20日20時河南省內逐時最大雨強基本上都大于50.0 mm/h,且呈增強趨勢(圖7),有18站次(17站集中在鄭州市區,其中鄭州市惠普站連續2 h雨強大于100.0 mm/h)的雨強大于100 mm/h,最早出現在20日16時,并持續3 h,最大雨強為鄭州站的201.9 mm/h(16-17時)。

逐小時地面風場上(圖略):20日12時在鄭州西南生成一中尺度氣旋,之后氣旋逐漸向東北方向移動,14時和15時氣旋發展達最強,16時明顯減弱,17時消失。由該系統造成的最大雨強位置隨氣旋逐漸向東北方向移動:13時和14時位于新密市柿樹灣,分別為86.6 mm/h、92.7 mm/h;15時東北移至新密市白寨,為97.9 mm/h;16時位于鄭州市二七區尖崗,為158.0 mm/h;17時鄭州站出現了201.9 mm/h的雨強。衛星云圖上,14時鄭州附近對流云頂亮溫最低約-57 ℃,17時降至-65 ℃(圖略),之后開始回升,說明14-17時對流發展最旺盛。雷達拼圖上,14-16時鄭州附近回波強度為50~60 dBZ,高度超過10 km,之后強回波高度迅速下降。綜上,17時之前鄭州附近對流發展旺盛,云頂亮溫低,回波強度強,結合20日15-16時鄭州出現7站連片雨強大于100.0 mm/h、最大雨量為158.0 mm的實況,外推預報未來1 h鄭州出現雨強為100.0~150.0 mm/h的降水、未來3 h雨強為100.0~120.0 mm/h的降水的可能性比較大,但預報(預警)未來出現201.9 mm/h雨強的可能性幾乎沒有。因為: (1)已出現的最大雨強實況為158.0 mm/h;(2)16時地面中尺度氣旋已減弱;(3)強回波高度下降,表明對流趨于減弱,降水繼續增強的條件在減少。

圖6 2021年7月20日02:30(a)、03:30(b)雷達光流矢量圖

圖7 2021年7月19日20時-20日20時河南省逐小時最大降水量分布

2.1.3.3 豫北切變線降水強度

鄭州強降水過后約20 h,即 21日14時到22日06時受中低空切變線影響,強降水區移至豫北。21日14-15時、18-21日和22日04-06時先后有6個時次豫北雨強≥100.0 mm/h,最大值為149.9 mm/h(圖 8)。其中:(1)21日14-15時鶴壁市淇濱區科創中心雨量從小于75.0 mm猛增至120.5 mm,(2) 18-21時鶴壁、新鄉共15個站連續3 h雨強≥100 mm/h,(3)安陽22日04-06時共7個站連續2 h雨強≥100.0 mm/h(最大值為138.0 mm/h)。20日20時至22日08時700 hPa、850 hPa上,影響鄭州的低渦消失后,沿副高西部邊緣殘留的準東-西向切變線影響豫北地區(為盛夏豫北暴雨常見的影響系統,一般可形成24 h區域性暴雨),但因其移動較快,尚未出現過極端暴雨的情況。21日13-15時55~60 dBZ強雷達回波沿切變線呈東北-西南走向,位于新鄉北部到鶴壁一帶(圖略),與之相對應的逐時最大雨強依次為70.0、87.7和120.5 mm/h(鶴壁市淇濱區科創中心);16-17時回波北移、強度不變,呈南北向穩定在新鄉、鶴壁一帶,但連續3 h雨強均小于100.0 mm/h。實時監測顯示,對流云團、雷達回波均表現為向西北方向(山西境內)移動且減弱。地面逐小時風場上(圖略),21日14時和15時在新鄉形成南北向中尺度輻合線,16時后風向輻合趨于減弱,22日00時豫北基本上處于偏東氣流中。此外,多家中尺度數值模式預報,中低層切變線南側的東南風急流輻合區在21日20時移出豫北進入山西,即21日夜間有利于豫北強降水的水汽和輻合條件均在減弱。綜上,預報21日晚間和22日凌晨豫北出現多時次、多站點連續大于100.0 mm/h雨強的依據不充分、難度大。

2.2 “21·7”極端降水數值預報的可預報性復盤

應用業務中預報員最常使用的歐洲中心(ECMWF,以下簡稱EC)細網格數值預報產品(起報時間:北京時08時、20時),對導致“21·7”極端降水的主要影響系統中尺度低渦和低空、超低空東南急流的預報進行復盤。

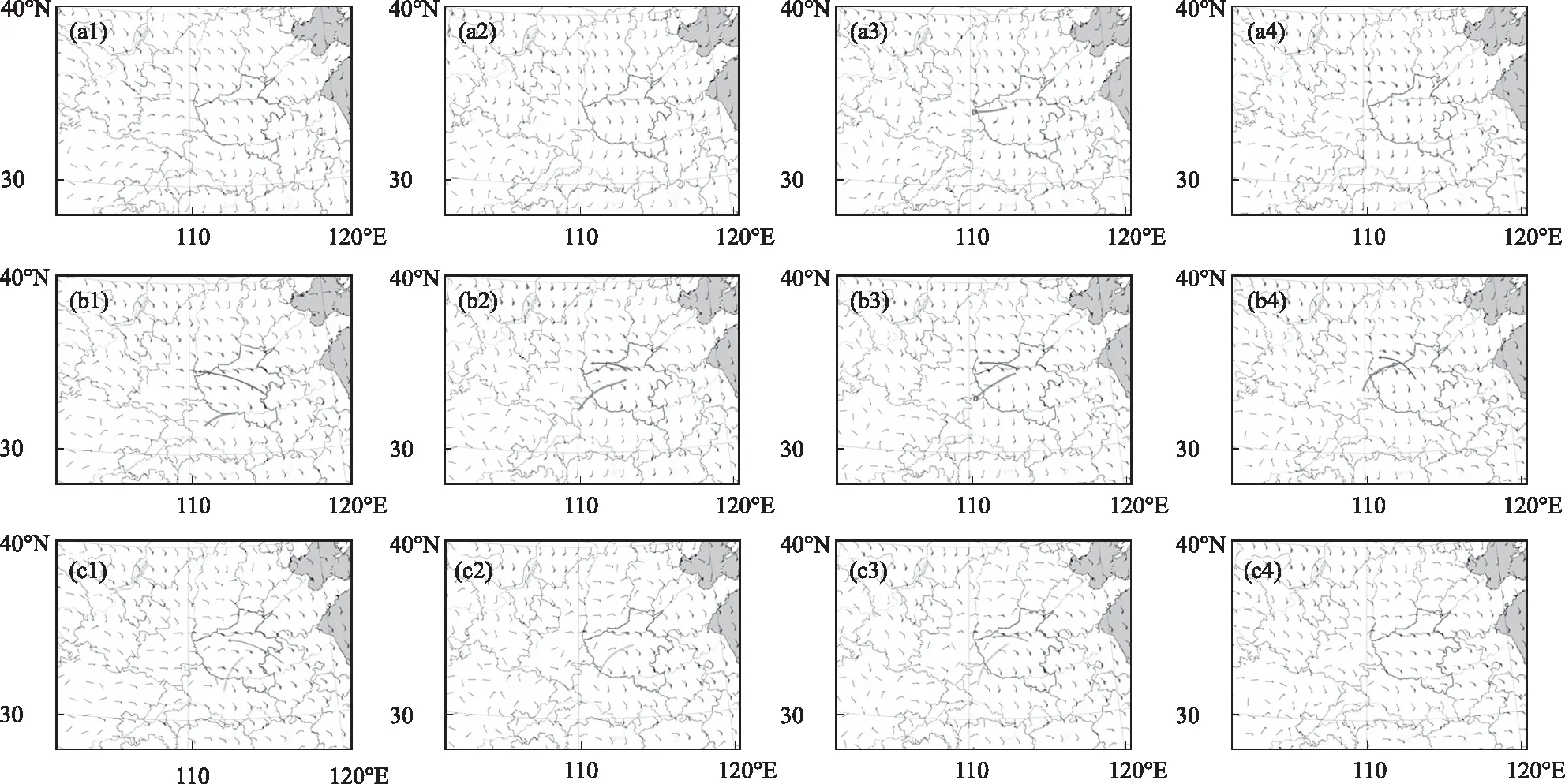

2.2.1 850 hPa風場預報

圖 9為EC細網格2021年7月17日和18日的08時、20時4個時次分別起報的850 hPa風場預報,其中圖9(a)(d)(g)(j)對應的預報時次為19日08時,圖9(b)(e)(h)(k)對應的預報時次為 19日20時,圖9(c)(f)(i)(l)對應的預報時次為20日08時。與實況場對比可知:17-18日在華東地區產生的輻合線于19日08時移到豫、鄂交界,低壓中心位于湖北境內,4個時次均正確預報;19日20時輻合線移出河南,河南境內轉為一致的東南氣流,預報也較好;從河南東南部伸向豫西太行山的低空東南急流,24-36 h預報與實況相符,48-72 h預報偏差大;但17、18日EC均未報出20日08時出現在鄭州西南方向的中尺度低渦,只是提前24-36 h預報河南中西部有東北-西南向輻合線,對于19日20時低空東南急流位置的預報較實況偏西,預報的強輻合區在山西南部。19日08時EC細網格(12-24 h逐3 h)預報(圖略):20日02-08時沿安康到西華一線產生東-西向輻合線,其北側為12~16 m/s東或東南急流、南側為8~10 m/s的偏南氣流。因此根據EC預報的低空急流、輻合線位置及強度,難以預報出20日出現在鄭州附近的極端暴雨,即可預報性低。

2.2.2 “21·7”極端暴雨影響系統配置

比如說在講授《月光曲》這篇課文的時候,老師可以把清幽的月光照進茅屋的情景通過微課的形式展現在學生面前,使學生情不自禁地走入情境之中,對月光的清幽、景色的美好更加深刻的體會,使學生對語文學習產生濃厚的興趣。再比如學習《開國大典》這節課的時候,很多學生都沒有去過北京,沒有見過天安門,只靠課文中的一些插圖,很難感受到天安門帶給我們的宏偉氣勢,這就很難把這篇課文教學效率提升上去。而我們通過微課的形式,可以把圖片與視頻結合起來展現在學生面前,刺激學生的感性認知,從而使學生對課文中的描述理解更加深刻,促使教學目的更加有效地完成。

對2021年7月19日08時EC預報的間隔12 h 500 hPa高度場和間隔6 h 700、850和925 hPa風場(圖10)進行分析,檢驗其對20日08時副高、中尺度低渦和低空急流及超低空急流的預報。

500 hPa高度場(圖略):預報的副高位置與實況偏差較大,其中19日20時588 dagpm線西伸點的位置較實況偏東2個經度左右,20日08時588 dagpm線南界位置較實況偏北約2個緯度。

700 hPa風場預報(圖10a1-a4):20日02時,河南境內為一致東南風;02-08時在陜、晉、豫交界處有中尺度低渦生成,外圍風速為4~6 m/s。預報的該低渦較實況偏西2.6個經度且強度遠弱于實況(外圍風速最大16 m/s),河南中部有東西向切變線,但強輻合區位置在河南的西部(三門峽、洛陽附近)。

850 hPa風場預報(圖10b1-b4):20日02時,河南境內為一致東南風急流(16 m/s);08時,河南省內東南急流維持,但急流輻合區位于山西境內,較實況偏西,沿陜、山、豫交界到鄭州南部有輻合線,該系統維持至14時,有利于鄭州以西地區降水維持,累計雨量大的預報可能性較大,但預報鄭州附近特大暴雨的可能性不大。

圖9 歐洲中心2021年7月17日08時(a-c)和20時(d-f)及18日08時(g-i)和20時(j-l)起報的850 hPa風場預報(a)(d)(g)(j)為19日08時預報,(b)(e)(h)(k)為19日20時預報, (c)(f)(i)(l)為20日08時預報

圖10 歐洲中心2021年7月19日08時起報的700 hPa(a)、850 hPa(b)、925 hPa(c)風場預報(a1)(b1)(c1)為19日20時預報,(a2)(b2)(c2)為20日02時預報,(a3)(b3)(c3)為20日08時預報,(a4)(b4)(c4)為20日14時預報

925 hPa風場預報(圖10c1-c4):19日20時-20日08時,臺風“煙花”外圍東南氣流伸向華東且加強為超低空急流到達河南西部,鄭州、南陽一線有輻合線,08時達最強,之后輻合線消失轉為偏東氣流;到20日14時,超低空急流和輻合系統均消失。依據該形勢場很難預報出鄭州當日的極端強降水(連續3 h出現小時雨強100.0 mm以上)。

因此,EC數值預報對導致“21·7”極端暴雨的主要影響系統中尺度低渦和低空、超低空東南急流的預報可參考性較低,對極端暴雨預報的指導意義不大。

3 “21·7”極端暴雨災害成因分析

3.1 累計降水量大且多站次出現短時強降水

“21·7”極端暴雨形成的重災主要發生在20日12時之后,鄭州、新鄉、鶴壁等地陸續出現嚴重的城市內澇、電力和交通中斷、中小河流決口、水庫超汛限泄洪、農田房屋被淹及人員傷亡等災害。

2021年7月18日20時-22日08時鶴壁、鄭州、新鄉三地市平均降水量分別為543.0 mm、531.5 mm、448.2 mm、位居全省前三位,也是致災最重的地市。全省累計降水量前十位均位于鶴壁、鄭州、新鄉三地市,其中,鶴壁市淇濱區科創中心最大累計降水量為1023.4 mm,第二為鄭州新密市白寨的984.8 mm。短時強降水:鄭州第一,一是100.0 mm/h以上的雨強持續時間長達3 h,二是有18站次雨強大于100.0 mm/h,三是鄭州站出現突破歷史極值的雨強201.9 mm/h;其次為新鄉和安陽,均出現連續2 h大于等于100.0 mm/h的雨強,站數分別為12站、7站;鶴壁有兩個時次出現大于等于100.0 mm/h的雨強,共4站。多站(次)連續出現雨強超過100.0 mm/h的短時強降水,且落區集中是發生重大災害的主要原因。

3.2 致災的關鍵節點

以鄭州為例,分析強降水導致城市積澇和水庫超汛限水位的關鍵節點。

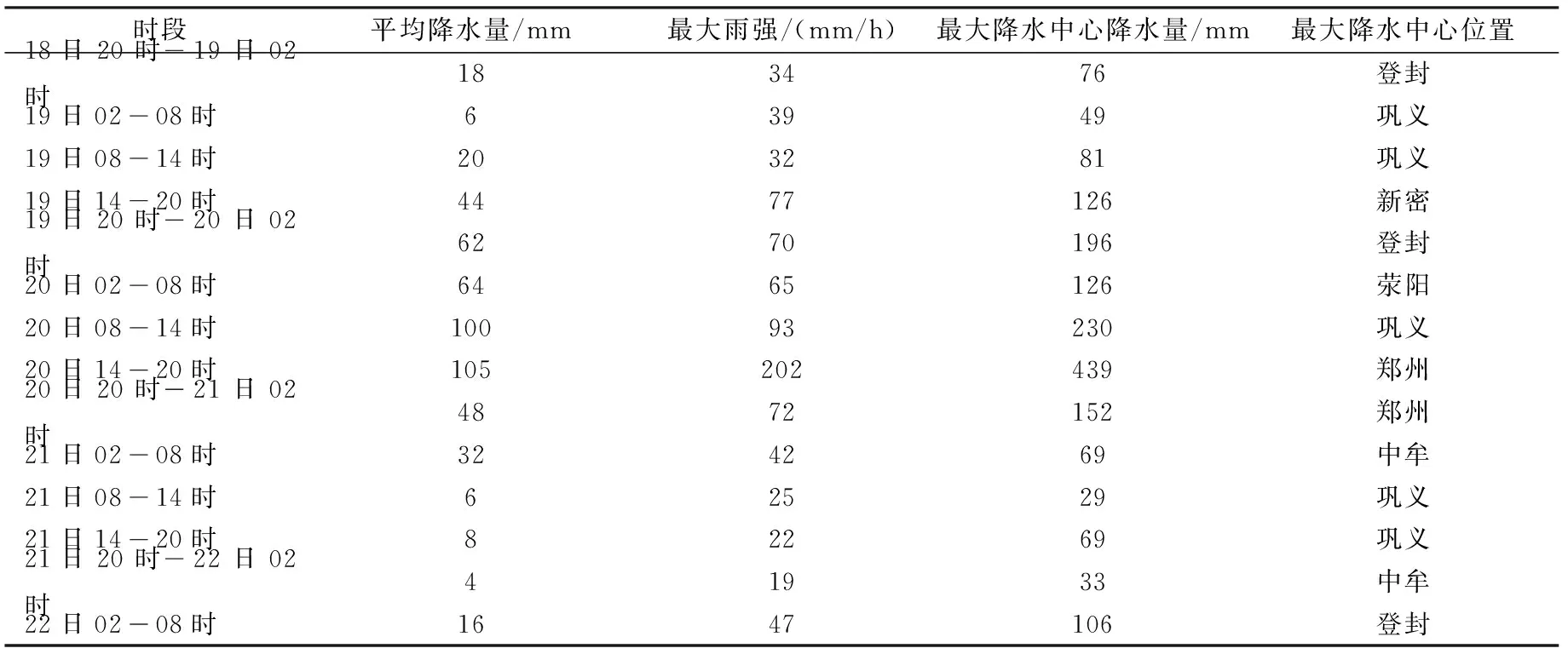

19日14時-21日02時鄭州地區193個自動雨量站6 h平均降水量≥40 mm,最大雨強≥65 mm/h,最大降水中心降水量均≥126 mm,落區則隨時間由西向東移動。最強時段為20日08-14時和14-20時,6 h平均降水量≥100 mm,最大雨強≥93 mm/h,最大降水中心分別位于鞏義和鄭州市區(降水量分別為230 mm、439 mm,表 2)。

統計20日08-14時和14-20時鄭州市區(30個自動雨量站)6 h平均降水量分別為83 mm和267 mm,最大雨強分別為67.0 mm/h和201.9 mm/h(表略),表明鄭州市區20日下午平均降水量、雨強增幅更大。

表2 2021年7月18日20時-22日08時鄭州地區6 h平均降水量、最大雨強和最大降水中心降水量及位置

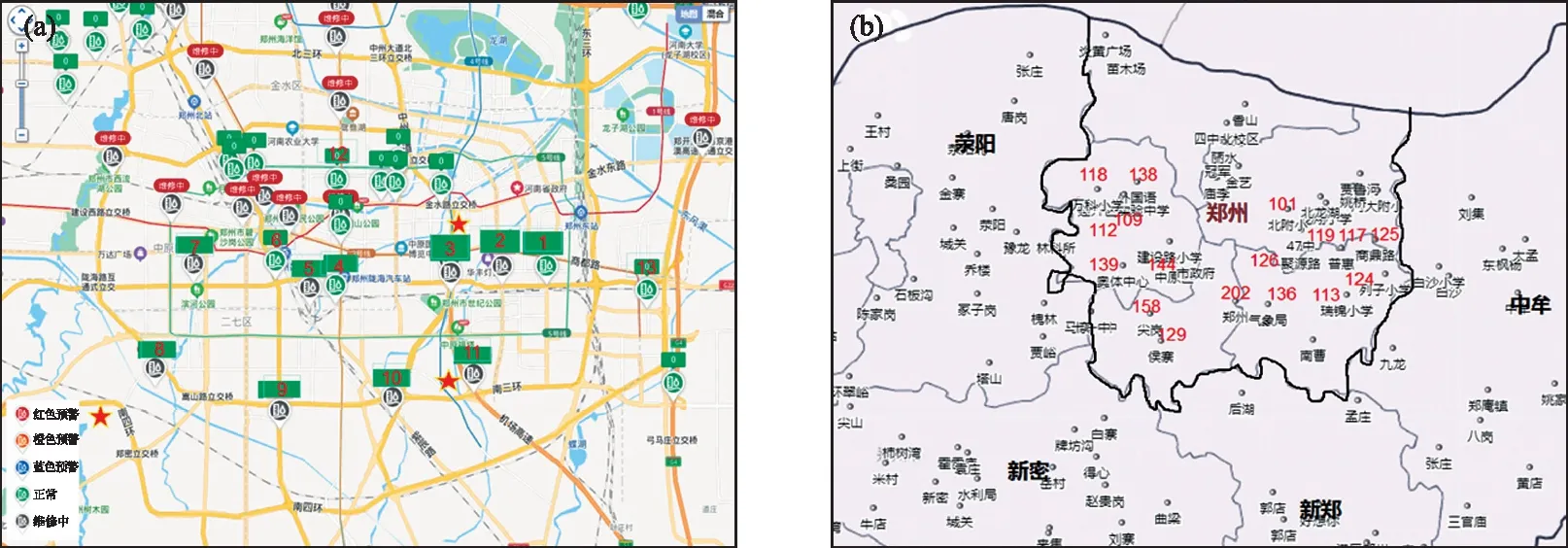

3.2.1 鄭州城市內澇

鄭州市區可用自動雨量站30個,積水站點若干(1)鄭州市城防辦.鄭州市城區內澇監測預警系統[EB/OL].[2021-08-27].http://222.143.52.111:19970.(圖11a)。通常處理積水的方法是地面只要出現積水,抽水泵就開始工作。“21·7”暴雨導致市區嚴重積澇的時間是20日16時以后,在此之前,18日20時-20日14時鄭州市區平均降雨量為314 mm,雨強≤70 mm/h,20日14時前1-12號積水站點的積水深度基本上小于18 cm,影響很小。但是20日16-18時鄭州市連續3 h,共26個自動雨量站(占總站數86.7%)的雨強在80 mm/h以上,17個站的雨強≥100 mm/h(圖11b,其中鄭州市惠普站連續2 h雨強≥100 mm/h),基本覆蓋了1-12號積水站點,使鄭州市區快速積水,19時市內多數地段積水已達齊腰深,金水河、熊耳河等主要河道溢滿,一些積水站點抽水泵失去作用。

1、2、3號積水站點周邊的鄭州市自動雨量站有商鼎路、普惠、聚源路、47中、列子小學、瑞錦小學、北附小,9、10、11號積水站點周邊的自動雨量站有白寨、馬寨一中、侯寨、尖崗、鄭州站、鄭州市氣象局,4、5號積水站點周邊的自動雨量站有中原區、市政府。其中9號積水站點位于鄭州市區西南方,11號積水站點位于鄭州站附近,1號積水站點位于鄭州市區東部。

圖11 鄭州市部分積水站點分布(a)和2021年7月20日15-18時鄭州市區雨強≥100 mm/h的站點分布(b)

下面重點分析1、9、11號3個積水站點周邊的平均雨強及附近最大雨強對積水深度的影響。

1號積水站點,位于鄭州市區東部,16-17時、17-18時其周邊平均雨強達94 mm/h、96 mm/h(最大雨強為125 mm/h),積水深度增幅為80 cm/h。

9號積水站點,位于鄭州市區西南部,14-15時、15-16時其周邊平均雨強94 mm/h、143 mm/h(最大雨強158 mm/h),15時、16時積水深度分別為133 cm/h和150 cm/h,最大積水深度增幅112 cm/h。

11號積水站點,位于鄭州市區南部,16-17時其周邊平均雨強169 mm/h(最大雨強201.9 mm/h),17時積水深度157 cm/h,積水深度增幅113 cm/h。

18時之后,由于鄭州市區積水增長速度快,抽水泵失去作用,致大部積水站點數據缺失。綜上,鄭州市區明顯積水時段與90 mm/h以上平均雨強的出現時段密切相關。若積水站點附近出現小時雨強≥90 mm/h,則同時次積水站點積水深度增幅≥80 cm/h。因此,將雨強≥90 mm/h視為城市嚴重內澇致災的關鍵節點。

3.2.2 水庫水位變化

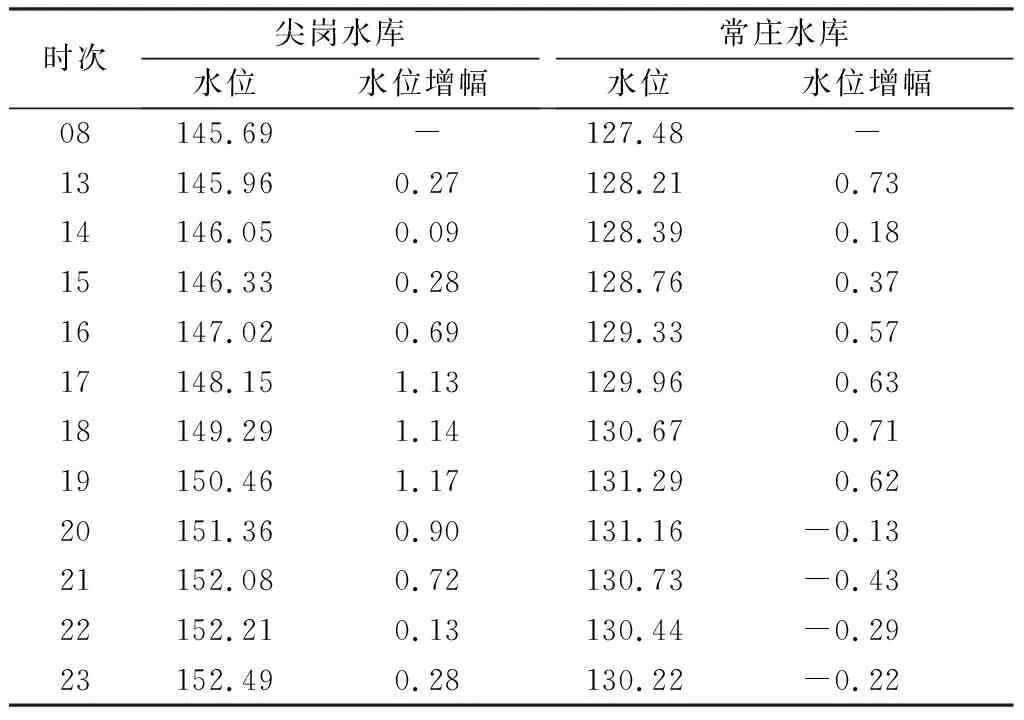

常莊、尖崗兩水庫位于鄭州市區的西南方向,對鄭州城市防汛具有非常重要的意義(2)河南省防汛抗旱指揮部辦公室.河南省防汛抗旱指揮系統(綜合信息平臺)[EB/OL].[2021-08-27].http://10.41.24.3.。常莊水庫汛限水位為127.49 m,歷史最高水位為128.73 m;尖崗水庫汛限水位為150.55 m,歷史最高水位為150.43 m。表3為 2021年7月20日尖崗、常莊水庫08時水位和13-23時逐小時水位及水位增幅。

據統計,鄭州市區20日08-14時平均降雨量為83 mm、最大雨強為67 mm/h,14-20時平均降雨量為267 mm且有18站次小時雨強≥100 mm/h,即下午雨勢明顯加強,與之相對應,尖崗、常莊兩座水庫15-19時水位小時增幅為0.30~1.17 m。

尖崗水庫水位變化: 20日14時前,水位的5 h(08-13時)增幅為0.27 m,水位以平均0.06 m/h速度升高,升幅較緩;15時后水位升幅加大,17-19時水位升幅增至1.13~1.17 m/h,19時水位達150.46 m,超歷史最高水位(150.43 m)0.03 m,20時水位為151.36 m,超汛限水位(150.55 m)0.81 m。

表3 2021年7月20日尖崗、常莊水庫08時水位和13-23時逐小時水位及水位增幅 m

常莊水庫水位變化:20日13時已超汛限水位(127.49 m),但14時前水位5 h(08-13時)增幅為0.73 m,水位以平均0.15 m/h的速度緩慢升高,14時后受強降水影響,水位升幅明顯加大,18時最大,達0.71 m/h。因15時水位(128.76 m)已超歷史最高水位(128.73 m),為保障鄭州城市安全,當天下午常莊水庫開閘泄洪。

兩座水庫水位隨雨強增大而快速增長,鄭州市內86.7%以上站點雨強≥80 mm/h,且每小時水位增幅大于0.3 m,兩座水庫達汛限水位,出現險情的關鍵節點。

4 “21·7”極端降水決策氣象服務思考

通過對“21·7”極端降水復盤,知其可預報性較差,因此在短期內很難預報過程雨量、中心強度、最大雨強等,在6 h內也難以準確預報,特別是突破歷史極值的雨強,即使按照深圳氣象“31631”服務模式,綜合已有的各類氣象信息,臨近時段準確預警的可能性也很小。在此情況下,怎樣做好氣象服務,尤其是決策服務,有效提高防災能力,減小災害損失,是值得思考的問題。結合值班實踐,有以下幾點思考。

首先,重視加強天氣實況分析。“21·7”是河南歷史上罕見的極端暴雨,根據復盤,無論短期、短時或臨近預報預警,都難以準確報出累計雨量值、極端雨強及大于100 mm/h雨強的持續時間等。那么對于極端天氣過程,預報員應該怎樣發揮作用,通過何種努力使預報預警更加接近實況并通過決策服務減輕災害損失的目的?“21·7”給出了這樣的啟示:如20日下午鄭州市區出現多站雨強達100 mm/h以上的強降水,且連續多時次,但是高空地面觀測、數值預報均未顯示任何有利于如此強降水的預報征兆。當鄭州實況已經出現極端暴雨(多站次雨強≥100.0 mm/h)時,預報員應思考在現有條件下,已出現的>100.0 mm/h雨強的降水是否可持續,在影響系統沒有大的變化及回波、云團沒有明顯減弱時,果斷作出與實況同量級降水的外推預報,即在臨近預警時段延續實況降水量級。20日鄭州多時次、多站次100.0 mm/h以上短時強降水的出現,提醒預報員:(1)分析實時加密觀測資料,加強服務頻次,以彌補不可提前預報的短板;(2)當出現所掌握的預報依據與實況相差偏大時,根據最新實況和預報經驗,在短臨預警服務中加大降水量級預報。基于這一認識,對21日安陽市特大暴雨的預報預警提前了6 h,為決策層制定抗洪搶險措施、安全轉移人員,贏得寶貴時間,將災害損失降到了最低。因此在短期短時不可預見情況下,加強分析衛星、雷達、地面加密觀測等實時信息的同時,特別關注降水實況分析,有助于提高對未來降水量級的認識與判斷,在臨近預警中提高預報準確率。

其次,把握好致災關鍵節點。在“21·7”極端降水中,20日15時鄭州市區尖崗站最早出現100.0 mm/h以上雨強(158.0 mm/h),距離鄭州市區大范圍積水成災提前約3 h,距鄭州地鐵5號線進水逼停列車約3 h,距京廣路北段隧道、隴海路隧道中斷通行1.5~2.5 h,距尖崗水庫超汛限水位5 h;16、17時鄭州市區7站雨強≥100.0 mm/h,鄭州站雨強達201.9 mm/h,突破歷史極值。這種多站點雨強大且持續及超歷史極值的情況,預報員從未經歷過,預報預警難度極大,預警時效短,致災的嚴重程度也難以預估,導致在決策氣象服務中很難及早采取有效防御措施。即使預報員加大雨強量級預報、發布暴雨紅色預警,依然面臨決策服務時效有限及很難對災情嚴重性做出預估的問題。因此在氣象預報服務實踐中,不斷積累經驗,了解并準確把握致災關鍵節點,盡可能加大預警提前量,是決策氣象服務獲取實效的關鍵。

另外,遞進式決策服務可彌補短期預報不夠精準的短板。跟進式天氣實況信息滾動發布、適時速報業務,也對彌補極端降水預報能力不足有重要意義。