不泯的記憶 深切的懷念

陳穎

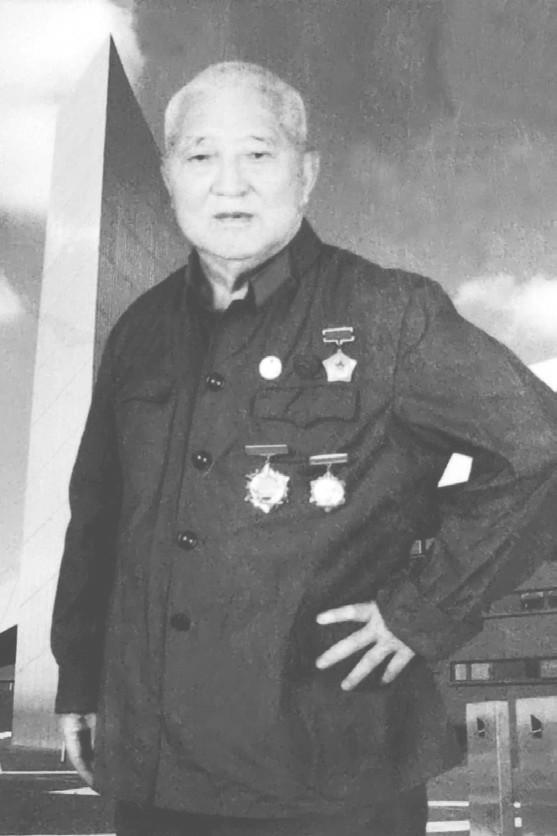

2014年4月24日凌晨4時許,我的爺爺陳忠像一盞燃盡了油的燈,安詳地走了,生命的時針停擺在87歲的刻度上。爺爺是石獅市13位新四軍和八路軍戰士中最后一位離世者。8年來,爺爺的音容笑貌時常浮現在我的眼前,仿佛從未離我遠去。

爺爺1927年1月出生在江蘇省射陽縣的一個窮苦農民家庭,兄弟姐妹十人,爺爺排行第三,打小就沒有進過學校的大門。

1937年盧溝橋事變爆發,日本發動了全面侵華戰爭。日本鬼子在中國土地上燒殺搶掠、無惡不作,給爺爺幼小的心靈埋下了仇恨的種子。射陽地區是新四軍抗擊日寇的重要戰場。1941年11月,年僅14歲的他就擔任了射陽縣游擊大隊通信員;1945年6月,正式成為一名新四軍戰士,次年光榮地加入了中國共產黨。穿上軍裝沒多久,他就接連參加海安、鹽城保衛戰以及三打李堡等戰斗;隨后,又先后參加蘇中戰役、如南戰斗、淮海戰役、渡江戰役、上海戰役以及閩西剿匪等戰役戰斗。槍林彈雨中,爺爺也從戰士、班長、排長、連長、營參謀長到團管理股長,逐漸成長為一名英勇頑強、機智多謀的戰斗骨干,先后三次榮立三等功,多次獲得戰斗獎章勛章。

1948年11月開始的淮海戰役,爺爺所在的部隊奉命參加了徐州東山阻擊戰。經過11天的浴血奮戰,成功鉗制國民黨軍邱清泉、李彌兵團,接著又投入追殲李延年兵團和圍殲杜聿明兵團的戰斗。爺爺作為戰斗骨干,多次參加突擊隊和敢死隊,幾次身負重傷而不下火線。“淮海戰役紀念章”就是對爺爺在這次戰役中英勇頑強、不怕犧牲的獎賞,也是爺爺參加革命后獲得的第一枚獎章。

1949年4月20日,人民解放軍百萬大軍發起渡江戰役。爺爺所在部隊奉命過江,在蒙蒙細雨中踏著泥濘小路連續行軍150公里,提前三個小時攻占了敵人江防前哨據點西開沙,保障了友鄰部隊在長江南岸突擊登陸的安全,并乘勝攻占了巫山港、張家港等戰略要地。在月浦陣地上,我軍交通壕被敵人炮火轟平,擔任排長的爺爺帶領7名戰士連夜搶挖,天亮前終于將交通壕挖通。突然,敵人的一發炮彈在他們頭頂爆炸,班長王小旺等三名戰友當場犧牲。爺爺身上多處負傷。戰役結束,爺爺獲“渡江戰役紀念章”。

馬不停蹄,人未下鞍。1949年7月,爺爺所在部隊奉命向福建進軍。11月24日,爺爺所在的第三野戰軍第十兵團發起金門戰役。動員會上,時任29軍85師253團排長的爺爺找到連長,主動請戰,連長則要求爺爺留守后方負責征調船只。為此,雙方激烈爭執,最后爺爺服從大局,抱憾沒能登上開往金門的戰船。沒曾想全連官兵壯烈犧牲,被連長強令留下的爺爺成了唯一幸存者。

發生于1953年7月的東山島保衛戰,也是讓爺爺刻骨銘心的一次戰斗。16日拂曉,國民黨軍金門防務司令胡璉率1萬多國民黨軍進攻福建東山島。作為當時福州軍區85師253團2營參謀長的爺爺,在島北部八尺門渡口突然遭遇敵方“精銳兵種”傘兵。戰斗從早上5點多一直打到近9點,爺爺指揮不足百人的營直屬分隊,利用有利地形頑強阻擊,為我主力部隊的增援贏得了時間。

1943年8月,爺爺在射陽縣游擊大隊當通信員時,曾經被捕過。后雖成功逃脫,但正是由于這段歷史,使爺爺在后來受到了一些不公正的待遇。

1958年,爺爺從部隊轉業到江蘇省射陽縣合德化工廠擔任廠長。兩年后,他經人介紹認識了在晉江縣祥芝公社當教師的奶奶王華玉,1966年隨奶奶來到祥芝農村,三年后落實政策分配到晉江縣第二建筑公司(現石獅市第一建筑公司),當一名普通的建筑工人。

從戰斗英雄到化工廠廠長、農民、建筑公司工人,無論政治待遇還是經濟待遇,反差無疑是巨大的。許多親友都為爺爺鳴不平,可爺爺卻不是這么想,更沒有牢騷和怨言。爺爺常常說,自己是從死人堆里爬出來的人,與成千上萬犧牲在戰場上,有的甚至連名字都沒有留下的戰友相比,不知道要幸運多少倍。如今解放了,生活平穩安逸了,卻談享受這個待遇那個福利,還有什么臉面去面對死去的戰友?!

剛到建筑公司,爺爺就向領導請纓當一線建筑工人。公司領導考慮到爺爺的經歷,又負過傷,就安排他擔任內保科負責人。爺爺識字不多,但生性好學,悟性也好。在實際工作中,爺爺邊干邊學,文化水平提高很快。為了完善內保科的工作職責和管理制度,爺爺查閱相關資料,跑到其他單位取經學習。工作起來,爺爺非常認真。他對自己要求十分嚴格,每天總是上班第一個到,下班最后一個離開。記得母親講過,爺爺在單位上班,很少休假,即便是周末和法定節假日也不例外。奶奶生大伯時難產,情況十分危急,當時正在單位值班的爺爺,只請了三個小時的假,一路跑回家中,用板車將奶奶拉到醫院。還有一次,公司集資建房,原本住在七樓的我家,按照政策以及爺爺身有戰傷、上下爬樓梯不方便的情況,完全符合申請樓層低、面積大戶型的條件,可是爺爺知道還有幾戶沒有住房的工人更需要,不容家人說什么,就把指標讓了出去。

在建筑公司工作近25年時間,爺爺敢于堅持原則,從不計較個人得失,也得罪了一些人。爺爺經常說的一句話就是:“只要不愧于黨、不愧于人民、自己身上干凈,別人說什么都不在乎。”爺爺的堅持也得到最好的回報,他多次被評為先進工作者、優秀共產黨員,還獲得“五一勞動獎章”等榮譽。2009年6月,《中共黨史人物傳》 編委會為爺爺頒發了“開國將士”榮譽匾牌。

爺爺十分重視對子孫后輩的教育培養。“做人要清清白白,做事要正正派派”,是爺爺定下的家訓。有一次,爺爺去老干部活動中心報銷醫藥費,因舍不得打車,步行回家至玉湖菜市場附近時不慎跌倒,后在好心人的幫助下送到醫院。當家人趕到醫院時,爺爺的第一句話就是:“我是自己跌倒的,你們一定要當面感謝那位好心人。”他常常告誡我們:“做人心中一定要有把戒尺,絕不能見利失德,因小失大。”爺爺以他剛正的品格,在我們幼小的心靈中樹起一面明鏡,照亮我們成長的道路。

爺爺生活勤儉,對自己很“摳門”,到菜市場買菜總是挑最便宜的買,在晚年身體不好的情況下,堅持不給組織和兒輩添負擔,拒絕請保姆照顧生活起居。但他對子孫后輩的教育投入卻極為慷慨,但凡購買學習用品,再多的錢也舍得花。

1994年爺爺離休后,仍然堅持參加市離退休干部黨校組織的政治學習和黨組織生活,按時繳納黨費,每天堅持閱讀黨報收看新聞聯播。“沒有共產黨,就沒有新中國,更沒有我們今天的幸福生活。”這是爺爺生前對我們說得最多的一句話。到了晚年,爺爺常把一些鮮為人知的革命故事講給兒孫聽,希望我們能夠明白今日幸福生活的來之不易。每次回到江蘇老家祭祖時,爺爺逢人便說:“要聽黨的話,要永遠銘記黨的恩情。”

爺爺生前還十分熱心社會公益事業,積極參加公益活動。每當看到貧困家庭或弱勢群體,他總會噓寒問暖,并力所能及地給予幫助。2008年汶川大地震發生后,躺在病床上的爺爺,囑咐我們以他的名義,向災區捐款1萬元。2014年4月,爺爺臨終前特意留下遺囑:一是替他交最后一次黨費1萬元;二是喪事從簡,死后將他海葬,不占用國家一寸土地,回歸大自然。

這就是我的爺爺,一個平凡而又偉大的人。

(編輯 余子富)