清初滄浪亭重修

徐義 葉健

在中國傳統園林藝術創作中,園林創作常常與人生體驗相關聯,使“山水”具備與人“共情”的能力。這種“寄情山水”的文化行為在我國傳統文化藝術發展歷史中普遍存在。園林畫在今天不僅搭建了理解園林與傳統繪畫藝術的橋梁,也提供了一個觀察歷史和文化演變的窗口。作為蘇州園林中宋代園林的代表,滄浪亭在中國園林史上具有重要意義。滄浪亭距今已有九百多年歷史,而今日所見滄浪亭大體是清康熙三十五年(1696)江蘇巡撫宋犖重構后的園林景象。北宋時蘇舜欽的滄浪亭造園意象已在歲月中不斷被重塑和發展,逐漸地,園林與園林畫互為映照,成為傳統園林藝術不可分割的一體。研究王原祁和王翚為宋犖重建滄浪亭所作的園林畫,能揭示他們的文化社交行為背后的思想訴求,豐富“寄情山水”這一中國傳統文化中獨特的現象。

一、王原祁《滄浪亭詩畫卷》

1.形式語言

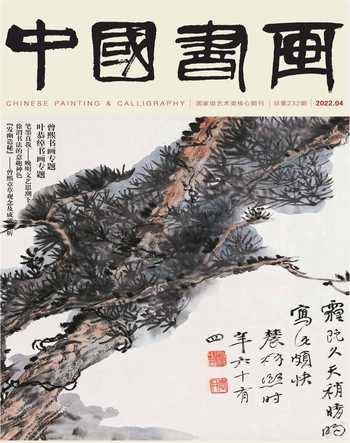

此圖為手卷形式(圖1),但畫面構圖完整,空間層次分明,大體上有一明確的觀看視角,可看作單幅繪畫。該畫作于清康熙三十七年戊寅(1698),畫家正值五十七歲,因前年父親王揆病逝在家鄉蘇州守孝〔1〕,應是見到了滄浪亭重修完成的景象。但這不是一幅實景再現的畫作。

隨手卷展開映入眼簾的不是園林景致,而是在大片云霧中的樹林和屋舍,中景部分出現城墻提示觀者這一切都在城市內。行至三分之

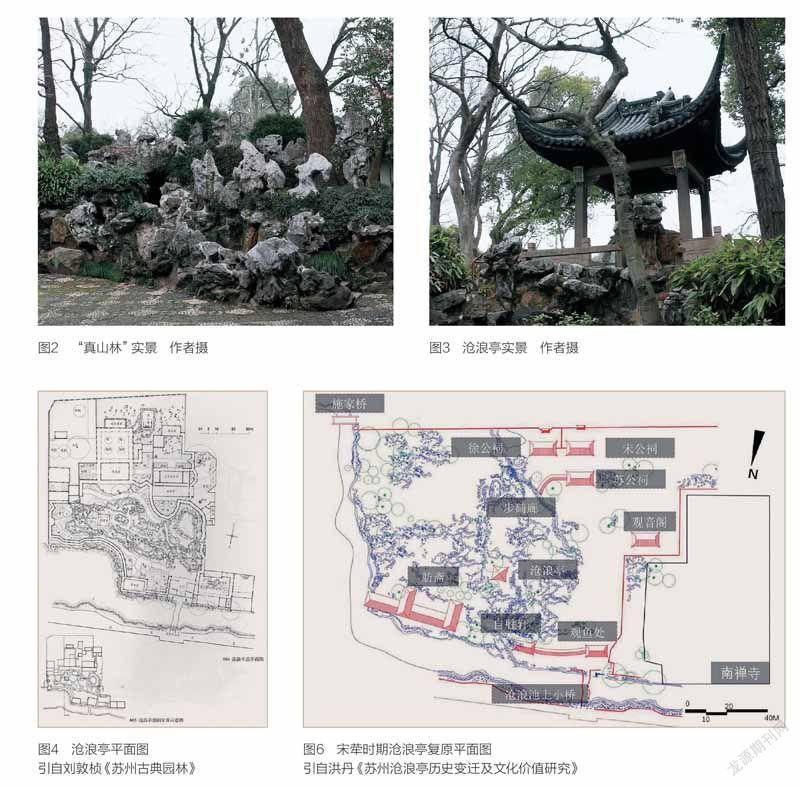

是更茂密的叢林屋舍,房屋合圍密集,此處應不是一座“可居可游可行”的園林。當目光翻閱山巒,觀至畫卷半數,跨過滄浪水上的小橋就進入園林了。此處畫面有兩個特殊的形象:遠處的城墻和近處的農田—再次提醒這是一個城市里的景象、一個世俗中的心靈居所。進入園林,迎面而來是一片開闊的道路,蘇子美祠置于園景后方林木蔥郁處,形成畫面中一組重色但又不失豐富;在輕重色的對比下,視線被引至寬闊鮮明的路面,接著是一大片明亮的水面。繼續前行,卻有一叢柳樹似水壩一樣將視線阻擋。此處可見王原祁畫山水的經典手法,以壘石成山的表現方式,從山腳到山巔,大小石塊依照山勢層疊,走向脈絡清晰,構造出強烈的整體氣勢。對照今日滄浪亭景色,似乎將園中主景“真山林”(圖2)擴大到了整個園林。行至山腳岸邊,終于見到古樹映襯的畫眼—不是滄浪亭,而是這里的自勝軒和觀魚處,真正的滄浪亭(圖3)已被轉移到山巔。畫面中,王原祁刻意將其虛化處理,需要觀者在周圍相近似的色彩中分辨。顯然,他是有意通過這樣的強弱對比示意北宋時期蘇舜欽的設計用意正是在水邊。這種回溯宋代的形式,多少倒映出畫家和委托人與當時許多儒家學者對宋代理學的追慕行為。結合相關文獻中宋代滄浪亭遺址的研究,如王勁的《滄浪亭之名實變遷考》,才會發現王原祁畫了大半對岸的用意。極有可能,這是他對宋代時滄浪亭的猜想。當時水系充沛,林木蔥郁,從北宋蘇舜欽的初建到南宋韓世忠的擴建,那時的滄浪亭一帶應包括今日滄浪亭和大半可園,滄浪之水居中。

展開整幅畫卷,乍看之下會懷疑畫家的空間處理出了問題:山勢從左至右而上揚,現實水流順勢成了下游在上方的空間錯亂(圖4〔2〕)。有人可能會認為這是一種空間退遠的方式,形成兩點透視從左前方觀看的畫面場景。但是畫面左右上方的城墻呈現為右往左的傾斜,且塑造的城墻形態一致,為平視效果。這很有可能是畫家明知此處會產生誤解而給出的提示,故意制造相反的流向提醒觀者“往回看”。若以山水畫作品來看也是王原祁畫作中的精品,相比他有些畫作中壘石瑣碎繁密、層次較弱的問題,這幅畫從平遠到深遠層次分明,疏密輕重有度,山林在云霧中若隱若現連綿不絕,畫家極為用心地經營了“空白”的分布和山勢林木的位置。另外,中國傳統園林畫中大多數畫家與委托人更傾向于表現遠離城市的自然趣味。同樣表現市內園林的畫作在處理城墻時,要么不畫,以遠山云霧推遠空間,如王翚《滄浪亭圖》,要么弱化處理,如孫克弘《長林石幾圖》,或置于邊角,如張宏《止園圖》冊第一開《止園全景》,也有沈周《東莊圖》冊第一開《東城》,將山石樹木與城墻磚石疊加重構。總之,畫家是要盡力避免單調的城墻形象。但是,此畫中城墻連綿全圖,被遠山襯托為中景,顯得格外高大醒目,不僅強調蘇舜欽“一徑抱幽山,居然城市間”的造園用意,還有對現實世界的思慮,示意那時政治環境艱難,存續文脈的理想之緊要。

相比于大多數園林畫,王原祁這幅費盡心力的作品中竟然沒有“人物”,少了很多“活”的氣息,尤其不符合園林畫的市場規律。大部分園林繪畫有人物活動,畫面才豐富有生氣,例如王原祁《西湖十景圖卷》,在更為狹窄有限的畫面上描繪宏大復雜的場景,點綴游人行舟,使畫面富有生機,能給人聯想的空間。甚至“天下無人也”的倪瓚,在傳為他與趙原合作的《獅子林圖》中都有表現作為園主的僧人,為畫面倍增禪意。不過,這樣的做法顯然得到了宋犖的認可。王原祁有意拒絕觀者展開一般觀看園林時忘俗的聯想,拒絕把這幅《滄浪亭詩畫卷》當作暢神臥游的隱逸之地。畫中空無一人的山林與連綿不斷的高大城墻,似乎是畫家的明示:畫中美好的景致皆是虛妄,觀者須正視現實。

2.王原祁的藝術觀念與社交意圖

今日所見王原祁的大部分作品為“仿古”,此圖是少有的“原創”,可以展示出更直白的個人創作觀念。王原祁生于明亡之際,長于清初,二十歲時開始隨祖父王時敏學畫,成為婁東畫派核心。相較于王時敏“偷生七十愧遺民”之嘆,他積極走仕進之路,二十七歲中舉,二十八歲中進士。最初觀政吏部,后外放任縣知縣,四十六歲奉調入京,五十九歲奉命鑒定內府書畫,一生仕途通達,最后做到戶部左侍郎、翰林院掌院學士。這樣一位經世致用的士大夫在繪畫上自然有他的思考,在其《麓臺題畫稿》和畫學著述《雨窗漫筆》中多有體現。

受文脈上的承續影響,他的繪畫審美以“仿古”為主導,尤其喜愛黃公望山水,今所見其畫卷多有“仿大癡”之作。但他的師法古人是明確反對泥古的。在許多仿古作品中,將所仿對象比照來看,能發現他實際上是歸納整理了經典的構圖形式,運用壘石成山手法構造沉穩有氣勢的丘壑,或是變為飄逸隨性的筆墨,如此學習性質的繪畫常常會形成草率煩瑣的畫面效果,但仍能體會到畫家對畫面構成的層層思索。當面對完全是王原祁原創的完整的《滄浪亭詩畫卷》時,再思考他的“仿古”審美意識,就能逐漸理解他是如何對待和運用“仿古”的。其《雨窗漫筆》“龍脈”說雖有風水文化的影響,但強調的是山水畫技法層面的章法,論述的是平面繪畫形式如何表現空間的問題。此畫卷反映出他畫學思想的基本性質和特點。他把山林起伏、疏密布置作為得山水情勢的第一步,甚至作為文人畫的重點。整幅畫卷層次起伏,復雜而又不失秩序,城墻與山石河流的開合氣勢磅礴,筆墨恰如金剛杵,渾厚淋漓,足可證畫家對畫面構成的用心。874A93C3-A243-42D9-AB06-06265A1C55B2

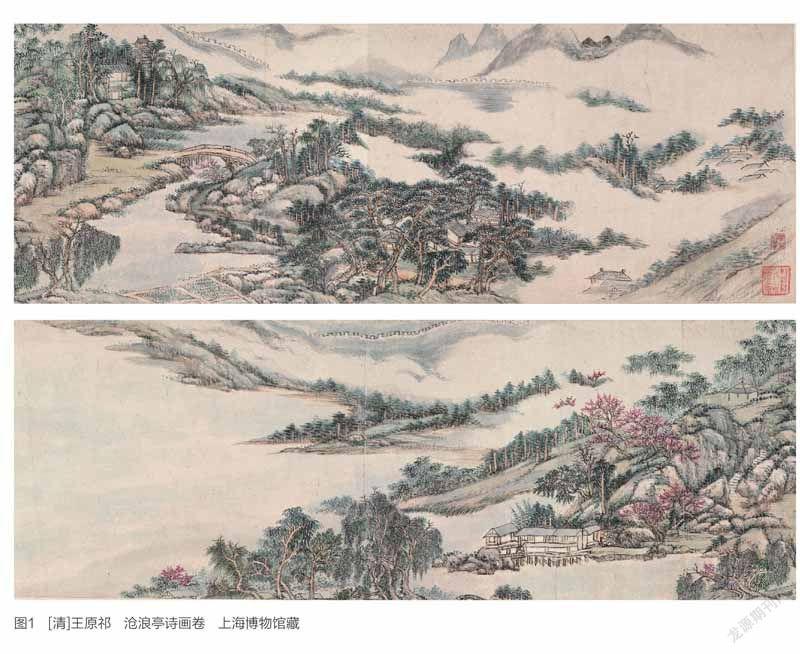

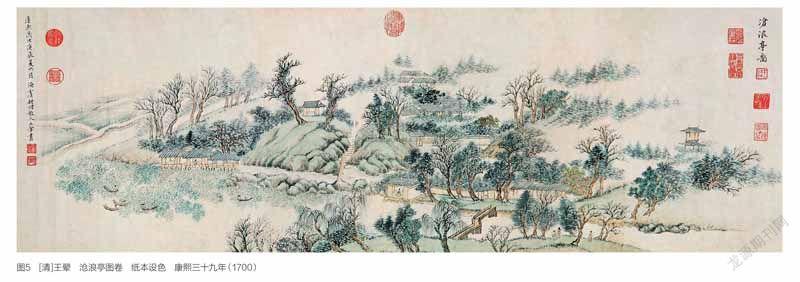

二、王翚《滄浪亭圖》

此圖作于清康熙三十九年(1700,圖5)。相較于王原祁《滄浪亭詩畫卷》更為忠實于實際的景致,此畫帶有寫生的意味,是一幅標準的園林畫,在滄浪亭園林研究中常被用作參照。畫卷一展開既是一大片平原,霧氣漸消,用簡潔靈動的筆墨表現出一個兩層屋舍,下方是平緩的滄浪水。近處岸邊,行人越來越多,一人遙望對岸云霧繚繞,前路有兩人邊走邊討論著。走過滄浪池上的石橋,就見到參天古樹掩映的層層屋宇。畫家將它們的色彩削弱,使觀者的視線隨青翠的綠色移動。岸邊正是觀魚處,屋內兩人對坐。這些人極有可能是對岸郡學的學子,因為接下來的畫面中,水面行舟上的人物比這些學子小,這也是中國畫中用人物大小區分主次關系的手法。岸邊有小路引導去往畫面主景,即古木掩映下的滄浪亭,再前行就能見到水邊的三間歇山頂房屋自勝軒。畫中所有重要景致建筑都能與宋犖《重修滄浪亭記》位置相對應,左側對岸的大片良田也是對文中“買僧田五十畝有奇”作為維持園林開支的真實記錄。全卷展開后可見整幅畫空間比例相對準確,用筆清麗工秀,未曾游覽的人也能清晰地辨別這座園林的主景規劃,可謂園林實景圖的經典。

王翚是前“二王”共同的學生,在清代被譽為“畫圣”,是虞山畫派領袖,一時與婁東畫派平分畫壇。相較王原祁,王翚與宋犖的聯系有據可查,他曾為宋犖的私園繪《西陂六景圖冊》。宋犖在藝術評價活動時,曾贊賞王翚追求具象的“師造化”所帶來的藝術表現力。王翚能兼容并蓄文人畫家和職業畫家長處,不僅重視筆墨丘壑,亦積極面向真實的自然,注重表達實際感受和生活情趣,使作品雅俗共賞,在園林畫領域中成就卓然。

三、宋犖

滄浪亭歷史上最重要的一次格局變遷正是清初宋犖主持的重修活動。已有許多研究發現清代重修滄浪亭時水文條件相較于北宋時期已大為不同。隨著蘇州城市發展,水系交通多次疏浚,滄浪池水系縮小,宋犖因此將亭置于山頂〔3〕。所撰寫《重修滄浪亭記》介紹了構建的主要建筑,可與園林畫景致對照。

宋犖作為一名傳統文人士大夫,也是中國傳統藝術美的主要創作群體,相比于中國歷史上其他文化群體更熱衷于山水,發展出寄情山水的多種表達形式。雖然在很大程度上受儒家價值理想的影響,但并不意味著隱逸出仕是他們的退讓選擇。寄情山水不是隱逸山水,山水不是簡單的安慰劑。《莊子·知北游》中的“山林與!皋壤與!是我欣欣然而樂于”〔4〕,常被斷章取義用作論證山水之樂,忽略了后續的“樂未畢也,哀又繼之”而造成誤解。世上從來沒有無端的快樂與幸福。在復雜天地間,人只能依托群體生存,群體必然會有政治的社會的一系列牽絆。當人以自身的思考看待世間萬物時,天真的山河亦會染上復雜的色彩。宋犖本人學養深厚,仕宦生涯正值清康熙時期,一生勤于政事,為官清廉正直,對江南一帶文化整合工作尤為顯著,深得康熙帝的信任,曾言:“宋犖在吳十余年無一事,百姓豐樂。”〔5〕有記載他與高官同僚討論古董中各門類的優劣,認為繪畫可以調養精神,“畫雖一藝,啟用最大”〔6〕,對于繁忙的仕途生活可以頤養心性。宋犖從事書畫收藏鑒定前后有60年,收藏或過目作品幾乎涵蓋了唐以來中國繪畫史主線畫家的作品,形成了相當高的專業水準和嚴謹的學術分析能力。雖然其繪畫審美很大程度上受到董其昌“南北宗論”影響,但他更有包容性。他收藏的畫作品類豐富,偏好青藤白陽,在許多論畫活動中充分認可八大的成就〔7〕。在園林活動方面,他不僅主持改建了公共性質的滄浪亭,還建有他的私人園林。宋犖對滄浪亭的重構無疑是成功的,面對周遭環境的變化而調整布局,通過對滄浪亭抬高“借景”新的風景,產生了更好的觀景效果,并豐富了自北宋就矗立此處的“真山林”主景致,這并未脫離蘇舜欽的設計用意。(圖6〔8〕)

結語

同樣表現滄浪亭,兩位畫家卻呈現了兩種完全不同的畫面,可見不同的社會經歷和藝術理想對繪畫的呈現是不同的,分別代表的虞山畫派和婁東畫派一起構成了清代中國山水畫的主流風格。王原祁《滄浪亭詩畫卷》表現的不會是現實中的具體形象,更多的是他體會到的宋犖重修滄浪亭的真正用意。無論是畫中滄浪亭還是遠在蘇州的滄浪亭,都寄托了他對社會政治與文脈傳承的思考。山水園林自然無法言語,但這幅畫連接了王原祁與宋犖共同的審美理想。

成熟的范式有助于探究園林畫對園林的最佳呈現。園林畫雖是山水畫的一個分支,但表現的空間需有明確的多重內涵:一是真實存在過的物理空間;二是具體時空中充滿人類活動痕跡的歷史空間;三是作為一種繪畫形式本身的審美理想,即對前兩個空間的處理而呈現的繪畫空間。“四王”繪畫曾因過于注重筆墨形式的構成美、忽視內涵而飽受詬病,然而園林畫題材特殊,畫家必須基于園林這一具體物象創作。今天的觀者在直觀地體會傳統山水畫家對畫面空間的處理時,可以看到,從王時敏、王鑒到王原祁、王翚,兩代人在繪畫理論和實踐方面已將山水畫范式推向高度程式化、形式化。這種以成熟的形式語言制造莊重有氣勢的畫面的經典范式,因此得到更有效的推廣流傳和延伸應用。

歷史上,大多數園林畫是由委托人和藝術家共同完成的,委托人往往兼任造園家。以修身齊家治國平天下為理想的士大夫,常常以其豐富的生存體驗進行造園活動,并邀請畫家創作園林畫,這樣既可以擴大園林名聲,也可借此表達鄉愁。園林畫的內容不僅是他現實中的家宅,更是漂泊世間的心靈歸處。園林與園林畫共同成就了一個藝術主題。當時光消磨了建筑的痕跡,人們仍可以通過園林畫追溯這個藝術主題的空間和文化建構。874A93C3-A243-42D9-AB06-06265A1C55B2