電商背景下新型農產品產銷對接模式的分析研究

勇心怡,楊 雪

(煙臺大學 經濟管理學院,264000,山東煙臺)

產銷對接問題一直是我國重視的市場經濟中的一個重要問題乃至民生問題。隨著我國經濟發展進入新常態和農產品供給側的不斷調整,需要在互聯網背景下不斷創新產銷對接的路徑模式。借助電子商務平臺發展形成的農產品新型產銷對接模式可以為農戶提供有效長久的銷售渠道。

1 我國目前的產銷對接模式

我國目前主要的產銷對接模式依舊是以有形市場的對接方式為主,生產主體包括分散農戶、家庭農場、生產基地、農民專業合作社等,采購終端包括超市、農產品批發市場、農貿市場、加工企業、學校、社會公共團體等。最為主要的對接模式為農批、農超對接及農工對接三種模式。

1.1 農批對接

農批對接模式是我國最為傳統的農產品產銷對接模式。農戶為流通初始端,農產品批發市場是一級流通市場,農貿市場為二級流通市場,消費者和餐飲企業等為銷售終端。農產品在流向最終消費者的過程中有大量的物流成本及交易成本,使得農戶和消費者沒有達到收益最大化。農批對接的模式是符合我國小農經濟特征的,是農產品流通網絡的重要組成部分。

1.2 農超對接

農超對接是近幾十年來逐漸在我國發展開來的,農產品由生產基地通過合同訂購的形式直接流入超市,大量減少了流通成本。農超對接采用合同訂購的方式,比起農批對接有了更加穩定的合作關系,農產品供應鏈更加長期穩定。農超對接的優勢在于整合度和經營管理水平高,直接面向消費者,可以獲取直接的農產品需求信息,有利于指導農產品生產計劃。

1.3 農工對接

農工對接模式是農產品生產經營者與食品加工企業建立密切的利益聯結機制而形成的產銷對接模式。企業一般對接具有一定規模的農村合作社和生產基地,采取合同制或者訂單制的方式,建立起長期的合作關系。

2 電商背景下新型產銷對接模式

2.1 電商背景下新型產銷對接模式概述

隨著農業產業的不斷完善和發展,我國農產品產銷對接模式有了創新和發展,依靠電子商務交易平臺,農產品產銷對接擺脫了依附中間商的傳統狀態,成為了獨立完整的農產品市場活動,并形成了較為完善的發展機制。新的產銷對接模式區別于傳統的產地和營銷交易的路徑,通過第三方平臺,收集要素、流通主體和市場信息,服務于農產品流通的全部或部分。購買者不需要從世界各地尋找高質量的產品,農民也不需要盡力尋找市場。相反,他們跳過了各級加碼的中間環節,實現了“面對面”的產與銷。

電商背景下的新型產銷對接模式是通過第三方電子商務平臺銜接生產者和消費者的,并通過平臺完成交易,從而提高交易效率,降低流通成本。

2.2 電商背景下農村新型產銷對接模式的SWOT 分析

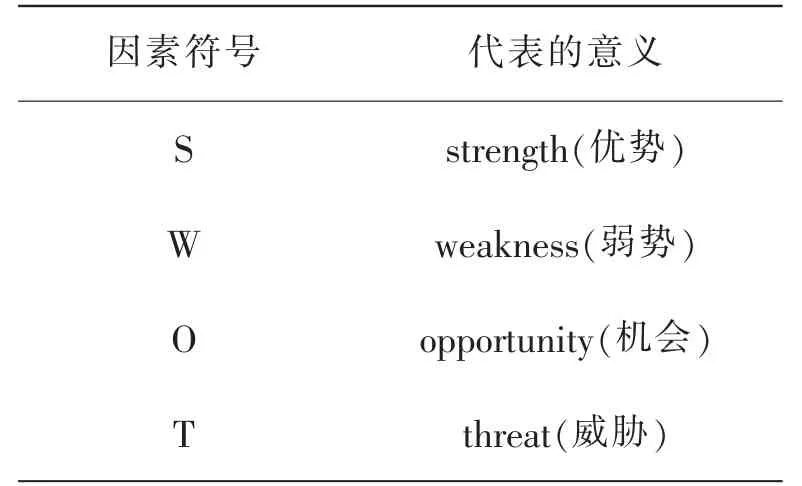

SWOT 定性分析法是在調查研究的基礎上,確定研究對象的優勢因素、劣勢因素、機會因素和威脅因素,對內外部因素進行分析研究的,如表1 所示。

表1 SWOT 分析模型

利用此模型,針對四個因素進行分析。

2.2.1 優勢分析

(1)參與主體聯系密切。傳統的農村產銷對接模式存在著嚴重的信息不對稱問題。分散的農戶無法獲得有效的需求信息,面對偌大的需求市場依舊面臨滯銷的風險。現實中,農戶難以與超市、批發市場等批量需求的團體取得聯系,乃至建立穩定的合作關系。互聯網+背景下的新型產銷對接模式為農戶和中間商減少了交易成本,拓寬供貨和采購渠道,建立穩定的合作關系。

(2)產銷對接主體多極化。電商背景下的新型產銷對接模式,流通主體由“多元化”向“多極化”轉變。在傳統的產銷對接模式下,農產品通過一、二級農產品流通市場進行流通,增加了流通成本,利潤流入各級流通主體,最終進入消費者手中的農產品價格遠遠高于始端購買價格,最后利益受損的是農戶和消費者。電商背景下的新型產銷對接模式省去各級中間商,由生產經營者直接對接供應終端和消費終端,減少不必要的交易成本,提高農民的利潤,保護消費者利益。

(3)產銷渠道長期穩定。傳統的農產品采購商一般采取隨機的采購方式,每次的采購主體都有所不同,無法建立長期穩定的合作。電商背景下的新型產銷對接模式,農產品質量、價格公開透明,農戶和采購者可以雙向選擇,從而保持各產銷主體的整體性和長效性,提高農產品產銷對接的效益。

2.2.2 劣勢分析

(1)訂單交易存在風險。電商背景下的訂單交易機制不夠成熟,相比傳統的合同履行機制會有交易風險。線上交易機制的不完善會給產銷主體雙方帶來不必要的損失,導致合作基礎不穩定可靠,更可能導致合作的失敗。

(2)資源整合能力不足。多極化的參與主體集合在一起,信息的整合成為棘手的問題,尤其是生產經營始端的農產品價格、質量信息等整合,這對電商平臺的資源整合能力提出了更高的要求。

2.2.3 威脅分析

(1)農戶在農產品流通中主動性不高。我國農戶在生產過程中缺乏市場意識、參與意識、法律意識等,農產品價格低、信息不對稱、價格不透明也是造成農戶主動性不高的原因。農產品生產和流通過程中信息化程度較低,使生產經營者和流通主體難以獲得有效的供求信息。

(2)物流配送體系不完善。農產品相比其他商品具有較強的時效性和易腐蝕性,因此需要冷鏈物流和完善的農產品物流配送體系。目前我國冷鏈運輸技術和配套設施不完善使得農產品的損耗率略高,冷鏈運輸成本較高,還不能完全適應新的產銷對接模式,物流配送體系還不夠完善和成熟。

2.2.4 機會分析

(1)政策支持。扶貧攻堅之際,農村電商正成為精準扶貧的重要抓手。政府通過電商扶持政策,采用政策激勵和資金補助的方式推動電商的發展。借助電商進入農村,結合產業帶動就業,為農民脫貧增收奠定基礎,助力脫貧攻堅。

(2)市場穩定。目前我國的農產品供給側正在不斷調整,保證高質量的農產品滿足消費者的需求,而農產品產銷對接的不流暢將會阻礙供給側的調整。電商背景下農村產銷對接新模式將會有效地傳遞農產品的供求信息,使得農產品供求市場穩定運行。根據我國統計局數據,近十年第一產業對我國經濟的貢獻率一直保持在4%~5%的范圍內,相比其他產業的貢獻率并不高,但農業作為支柱產業其貢獻率將會保持在一定的范圍,不會出現較為明顯的波動,其市場相比其他行業來說相對穩定。

3 農村新型產銷對接模式發展建議

上述分析表明,農村新型產銷對接模式可充分發揮內部優勢,抓住外部機會。電商背景下農村新型產銷對接模式的內部優勢,主要體現在利用電商平臺可有效連接內部參與主體,減少交易成本,延長農產品供應鏈,增加產供銷渠道。我國鄉村振興戰略為農產品產供銷提供了良好的政策環境,利用政策優勢,應大力完善互聯網+背景下的農產品供應鏈。

(1)提高農產品的品牌價值,為實行農產品產銷對接新模式提供有力保障。農產品質量和品牌對產銷對接的影響是永久的,提高農產品的品牌效應對實行產銷對接新模式有極大的促進作用。

(2)農產品自身的易腐性和時效性是制約實行農產品產銷對接新模式的重要因素,目前我國冷鏈運輸能力還不夠充足,提高農產品冷鏈運輸能力,研究新的冷鏈技術及提高運輸能力將為產銷對接模式提供更多的可能。

(3)引進農村電商人才,提高農民互聯網意識,完善農村基礎網絡設施,增強信息獲取能力,增強農產品信息發布能力,形成穩定高效的線下農產品流通渠道。

(4)大力發展農業科技企業和推動農業金融創新,加快推進農業信息技術與農業產業的融合。農業金融政策的支持和大數據的應用使農產品供求信息更準確、渠道更穩定,農業信息化滲透至產供銷各環節會使生產者及時準確地獲得市場信息,有效減少經營風險。