機制砂質量綜合評價分析探討

林添興

(科之杰新材料集團有限公司)

0 前言

我們國家這十幾年連續的大規模基建及房地產市場的旺盛發展,導致全國各地河砂資源日益匱乏,各地政府主管部門相繼出臺河砂限采令,使全國各地的機制砂得以逐步推廣使用;另一方面,國家及地方環保部門不斷加大對砂石礦山的環保督察力度,機制砂的市場供應并不太穩定,質量參差不齊,對混凝土性能和質量造成極大的影響。

機制砂質量對混凝土的性能有很大的影響。在國標《建設用砂》GB/T 14684-2011 和行標《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》JGJ 52-2006 中,對機制砂的各項性能及其試驗方法有明確的規定。標準中規定的指標是針對機制砂的具體性能進行衡量和評價的,但在一個地區區域范圍內,通常都有幾個甚至多個砂石場,可能也有專門的機制砂生產廠,那如何評價某個地區或某一個砂場機制砂整體的質量呢?

對某一個地區或某一個砂場機制砂的整體質量進行評價這個課題,一個重要的思路,是建立評價指標體系。單個的機制砂樣品其質量是根據標準規定的指標進行測試的,而對一個地區多個砂場的機制砂整體質量或對一個砂場其連續生產的多批次機制砂的整體質量進行評價,就需要建立一個指標評價體系。在實際操作時,作者以公司在全國的業務網絡為依托,對全國多個省市的機制砂進行抽樣,對抽樣的機制砂樣品按照《建設用砂》GB/T 14684-2011 的規定進行各項性能的檢測,根據測試結果,從機制砂的細度模數、MB 值、石粉含量和壓碎值這四項指標進行分析,分別建立這四項指標的評價公式,建立各項指標的評價項目并分別設置權重,從而得出機制砂這四項指標的各自評分,再根據綜合評價公式得出機制砂這四項指標的綜合評分,作為衡量某個地區或某一個砂場機制砂整體質量的參考指標。

1 機制砂來源分布

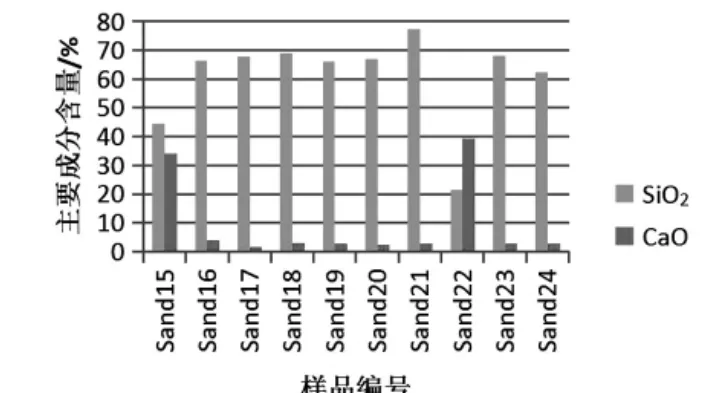

本次抽樣的機制砂涵蓋了福建、海南、廣東、重慶、貴州、河南、陜西、浙江、江西、湖南等10 個省市,抽樣數量共251 個,樣品來源分布數據詳見表1。

表1 機制砂來源分布

2 機制砂質量測試結果與分析

2.1 化學成分分析

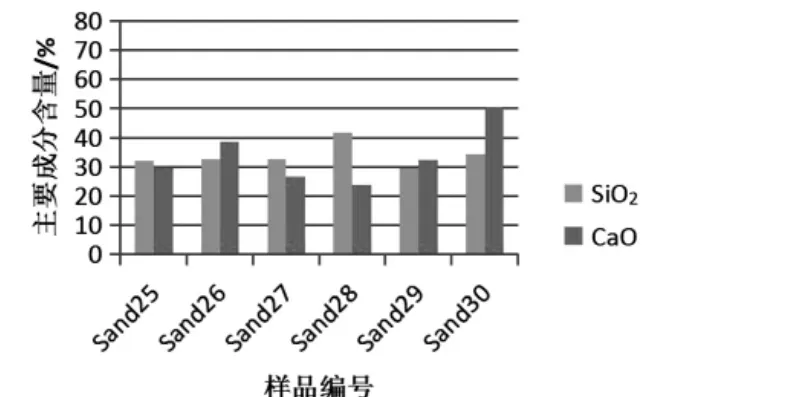

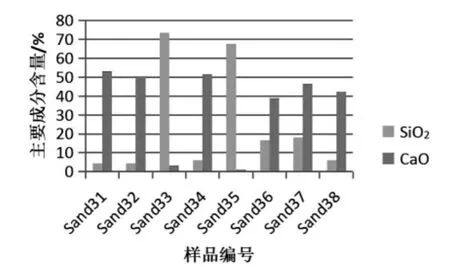

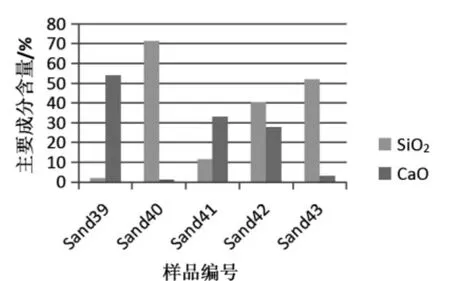

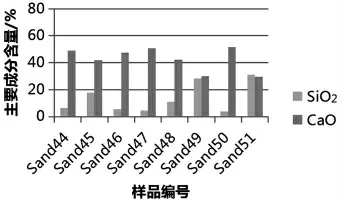

機制砂由巖石破碎制成,因此,機制砂的性能受到其母巖特性的影響。對從福建、海南、廣東、浙江、湖南、江西、河南等幾個省份抽樣的51 個機制砂樣品進行了化學成分檢測分析,測試結果如圖1~圖7。

從圖1~圖7 的數據可以看出,幾個省份的機制砂化學成分差別還是很大的:

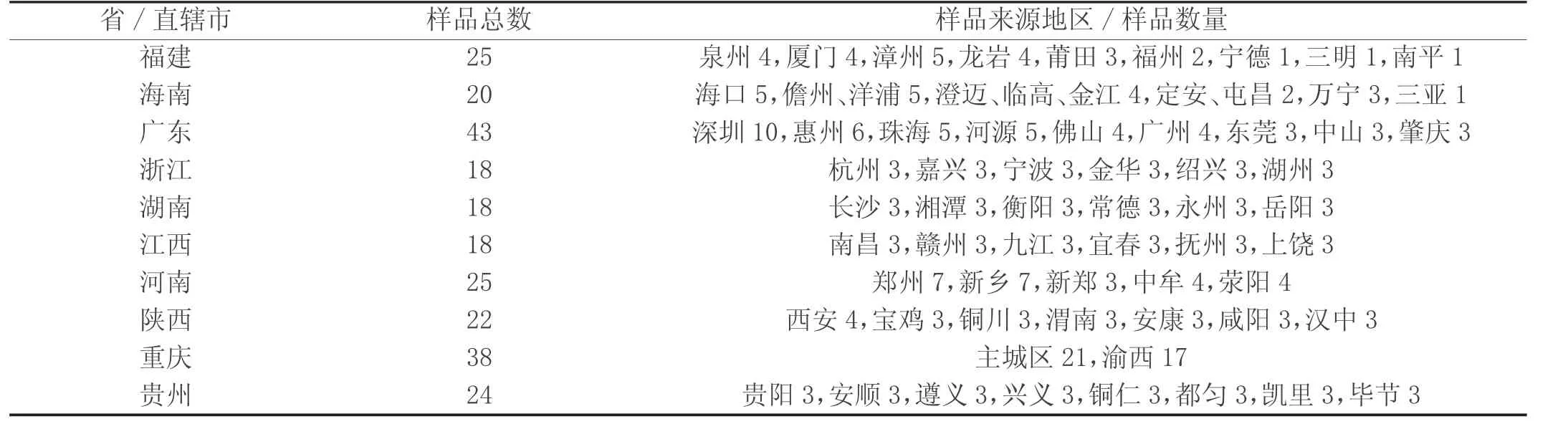

圖1 福建地區機制砂主要成分分析

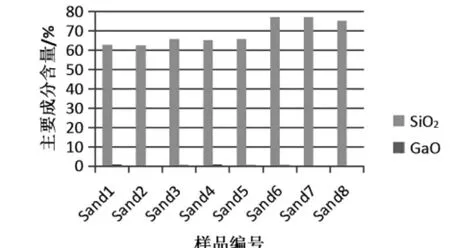

圖2 浙江地區機制砂主要成分分析

圖3 廣東地區機制砂主要成分分析

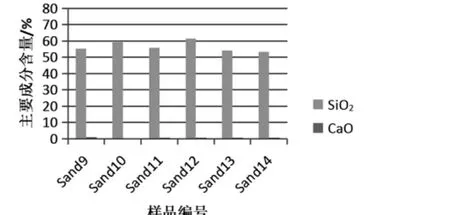

圖4 海南地區機制砂主要成分分析

圖5 湖南地區機制砂主要成分分析

圖6 江西地區機制砂主要成分分析

圖7 河南地區機制砂主要成分分析

⑴福建和浙江的機制砂以二氧化硅為主要成分,但福建地區機制砂二氧化硅的含量普遍比浙江的要高一些;

⑵廣東抽樣的10 個機制砂樣品,有8 個機制砂樣品以二氧化硅為主要成分,另有2 個樣品其二氧化硅和氧化鈣含量都比較高;海南的6 個機制砂樣品,其主要成分中,二氧化硅和氧化鈣的含量都比較高;

⑶湖南抽樣的8 個機制砂樣品,有6 個樣品以氧化鈣為主要成分,2 個樣品以二氧化硅為主要成分;江西抽取的5 個機制砂樣品,有2 個樣品以氧化鈣為主要成分,2 個樣品以二氧化硅為主要成分,1 個樣品以二氧化硅和氧化鈣為主要成分;

⑷河南抽樣的8 個機制砂樣品,有6 個樣品以氧化鈣為主要成分,2 個樣品以二氧化硅和氧化鈣為主要成分。

2.2 細度模數分析

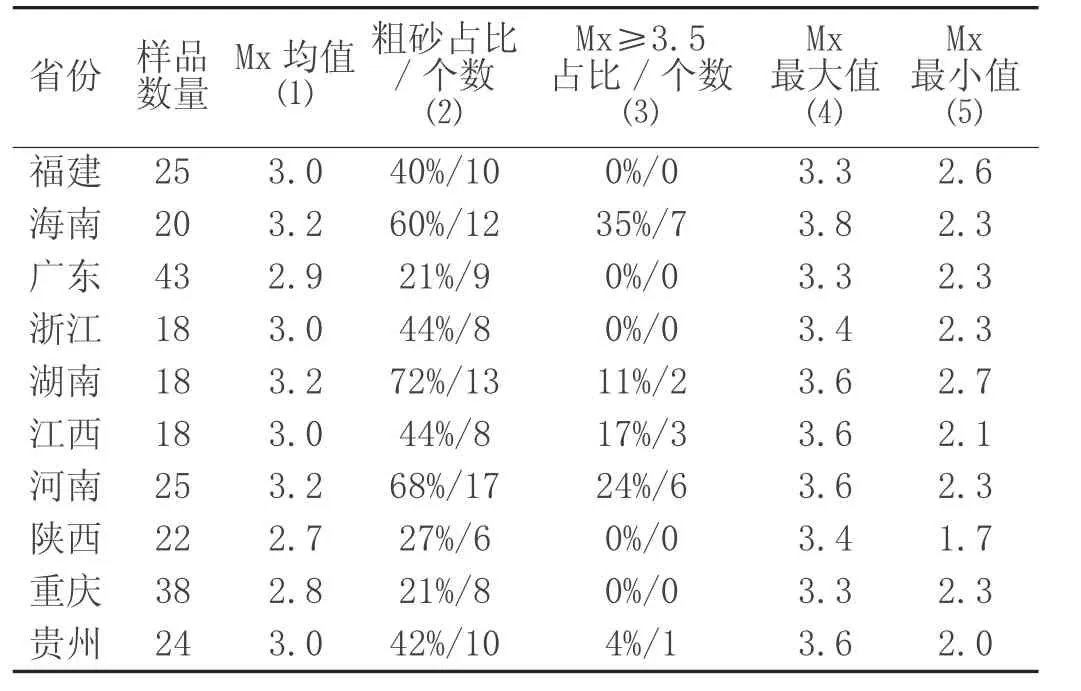

對從10 個省市抽取的251 個機制砂樣品進行篩分和細度模數分析,統計分析結果如表2。

從表2 可以看出:

表2 機制砂細度模數檢測結果統計分析

⑴所抽取的251 個機制砂樣品,平均細度模數達到3.0,細度模數超過3.1 的粗砂占比高達40%,表明這些地區的機制砂整體顆粒偏粗;

⑵細度模數均值超過3.1 的省市有海南、湖南、河南,均值為3.2,機制砂細度模數最大值超過3.5 的省份有海南、湖南、河南、江西,其中海南的機制砂細度模數最大,高達3.8。

為了較為系統地對某地區機制砂的細度模數總體狀況進行評價,作者嘗試從Mx 均值、粗砂占比、Mx≥3.5 占比、Mx 最大值、Mx 最小值五個方面對機制砂細度模數這個維度指標進行評價,根據評分得出該省市機制砂細度模數指標的好與差。建立的評價指標如下:

⑴P=20%×(P1+P2+P3+P4+P5)

⑵P1=100-|(Mx-2.75)/2.75×100|

⑶P2=100-粗砂占比

⑷P3=100-Mx≥3.5 占比

⑸P4=100-(Mx最大-2.75)/2.75×100

⑹P5=100-(2.75-Mx最小)/2.75×100

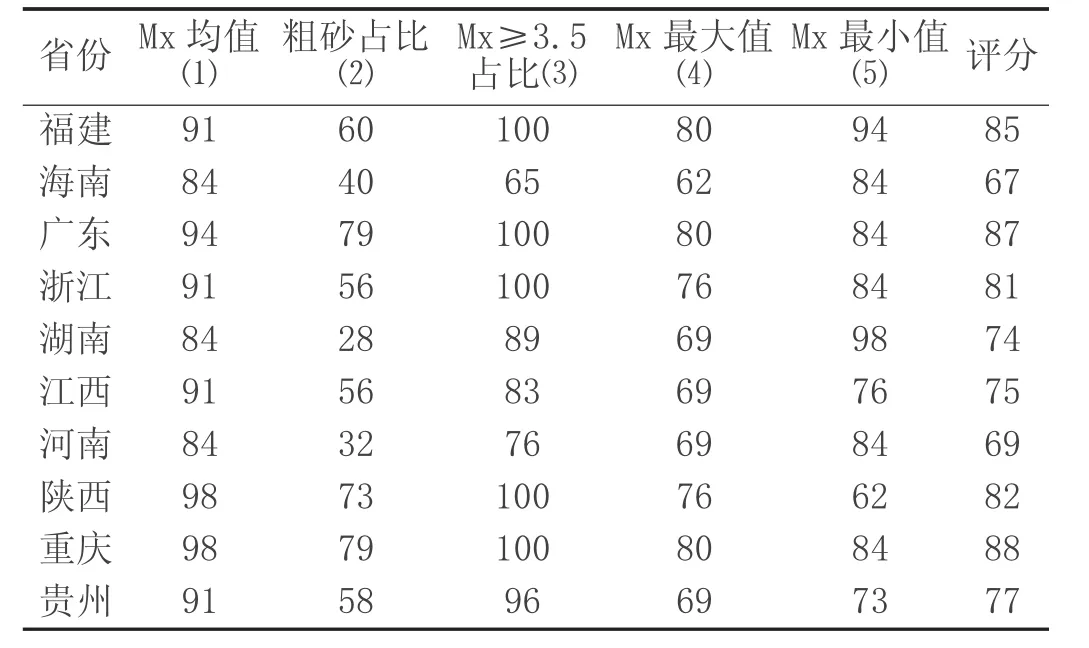

上述公式中,P 是細度模數指標的最后評分總和,Pi是上述5 個方面的單項評分。在GB 8076-2008 標準中,規定試驗用砂的細度模數應在2.6~2.9[1]之間,因此取中值2.75 作為最佳細度模數。根據以上評價公式,得出所抽樣省市機制砂細度模數綜合評分結果如表3。

表3 機制砂細度模數指標綜合評分結果

根據表3 數據,分析結果及建議如下:

⑴就細度模數的控制質量來說,控制最好的省市依次是:重慶、廣東、福建,細度模數指標評分結果均在85分以上;控制最差的省份依次是海南、河南、湖南、江西,細度模數指標評分結果均在75 分以下;

⑵機制砂細度模數控制較差的省份,混凝土攪拌站在生產時要加強機制砂進廠質量控制,嚴格監測機制砂細度模數的變化,生產上注意及時調整砂率,建議配制一定比例的細砂,防止混凝土泌水離析,確保混凝土和易性滿足要求。

2.3 MB 值及石粉含量分析

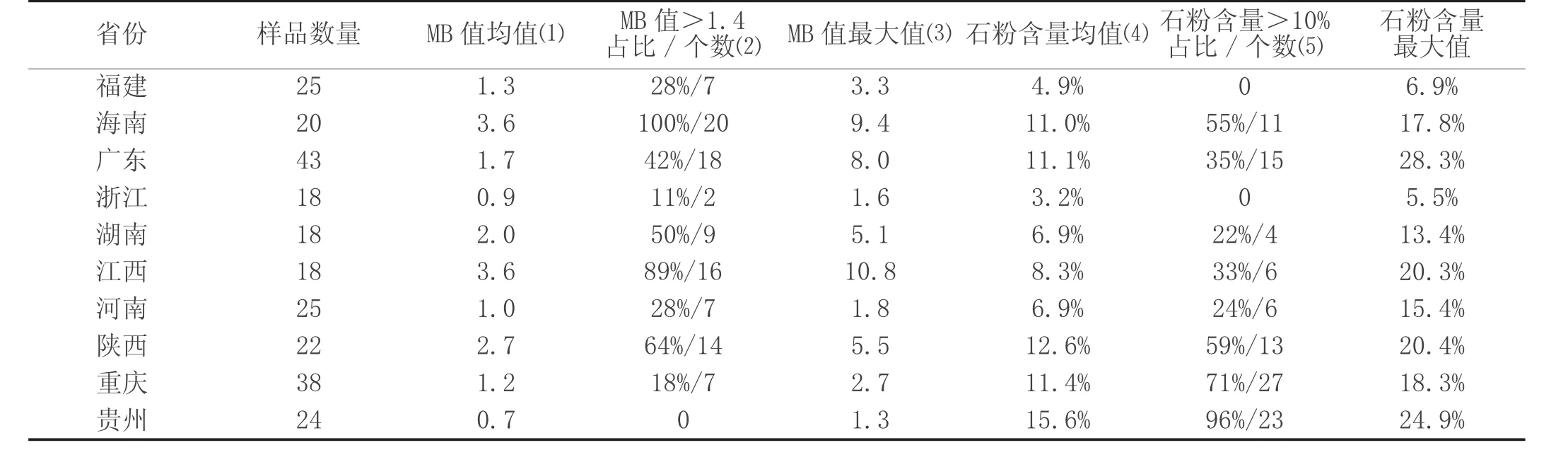

對從10 個省市抽取的251 個機制砂樣品的MB 值及石粉含量進行測試分析,統計分析結果如表4。

從表4 可以看出:

表4 機制砂MB 值及石粉含量檢測結果統計分析

⑴所抽樣的251 個機制砂樣品,MB 值平均值達到1.7,MB 值超過1.4 的機制砂占比高達40%;其中,江西、海南、陜西、湖南、廣東等五個省份的機制砂MB 值均值超過1.4;

⑵所抽樣的251 個機制砂樣品,石粉含量平均值達到9.6%,石粉含量超過10%的機制砂占比高達42%;貴州、陜西、重慶、廣東、海南所抽樣的機制砂石粉含量均值超過10%;廣東、貴州、陜西、江西等四省的機制砂石粉含量最大值均超過20%;

⑶MB 值平均值小于1.4 同時石粉含量平均值低于10%的省份只有浙江、福建和河南,表明這些省份對機制砂的含泥量和石粉含量控制比較好;其余省份對機制砂含泥量和石粉含量的控制不甚理想,距離標準的要求還有差距。

為了較為系統地對某地區機制砂的泥粉含量總體狀況進行評價,作者嘗試從MB 值均值、MB 值>1.4 占比、MB 值最大值、石粉含量均值、石粉含量>10%占比這五個方面對機制砂MB 值和石粉含量這個維度指標進行評價,根據評分得出該地區機制砂MB 值和石粉含量指標控制的好與差。建立的評價指標如下:

⑴P=20%×(P1+P2+P3+P4+P5)

⑵P1=100-(MB 值-1.4)/1.4×100,MB 值超過2.8本項計0 分

⑶P2=100-MB>1.4 占比

⑷P3=100-(MB 值最大值-1.4)/1.4×100,MB 值超過2.8 本項計0 分

⑸P4=100-(石粉含量均值-10)/10×100

⑹P5=100-石粉含量>10%占比

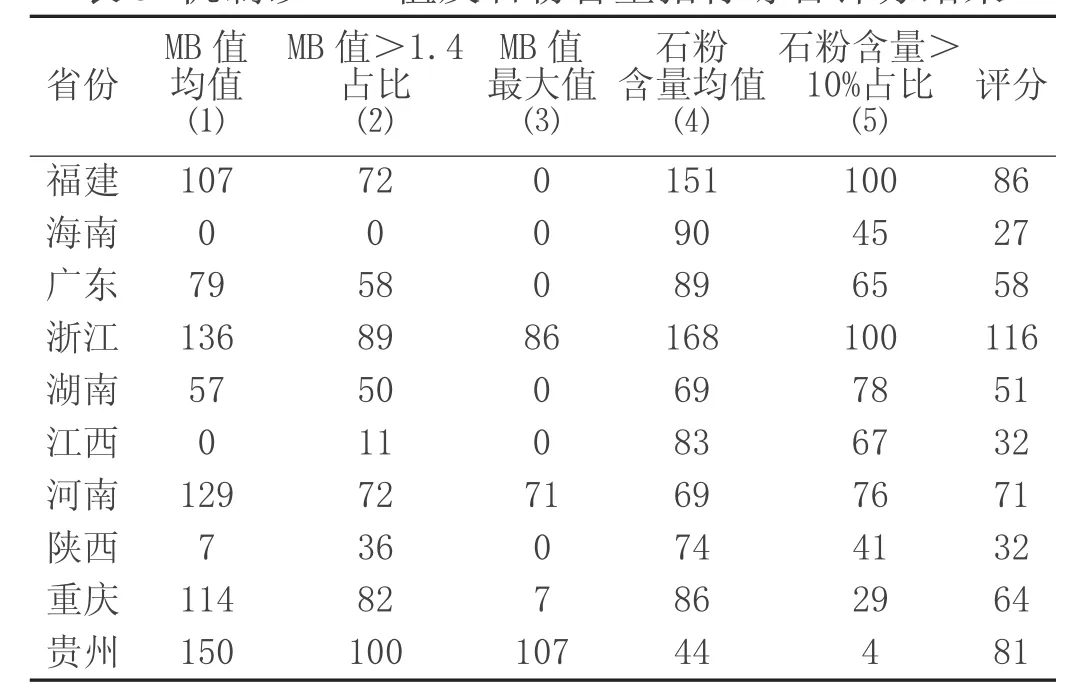

上述公式中,P 是MB 值和石粉含量指標的最后評分總和,Pi 是上述5 個方面的單項評分。在GB/T 14684-2011 標準中,規定機制砂的MB 值≤1.4 時,石粉含量≤10%[2]。因此,在評價時,以MB 值1.4 和石粉含量10%作為界限值。根據以上評價公式,得出所抽樣的各省市機制砂MB 值和石粉含量指標綜合評分結果如表5。

表5 機制砂MB 值及石粉含量指標綜合評分結果

根據表5 數據,分析結果及建議如下:

⑴機制砂MB 值及石粉含量指標綜合評分超過80分的省份有浙江、福建、貴州,表明這些省份對機制砂的含泥量和石粉含量控制比較好;控制最差的省份依次是海南、陜西、江西、湖南、廣東,機制砂MB 值及石粉含量指標綜合評分均低于60 分;

⑵MB 值控制較差和機制砂石粉含量較高的省份,混凝土攪拌站在生產時要加強機制砂進廠質量控制,嚴格監測機制砂MB 值和石粉含量的變化,及時調整配合比,預防混凝土強度下降、和易性變差、流動性損失增大、裂縫和收縮增多等問題。

2.4 壓碎值指標分析

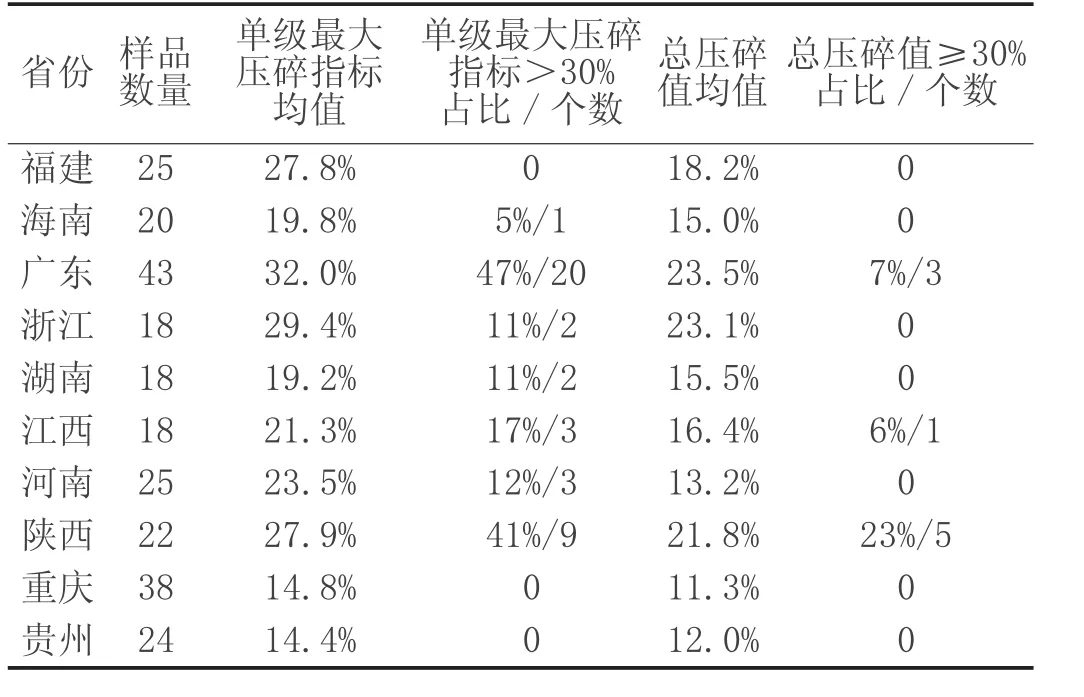

對從10 個省市抽取的251 個機制砂樣品的壓碎值指標進行測試分析,統計分析結果如表6。

表6 機制砂壓碎值指標檢測結果統計分析

從表6 可以看出:

⑴251 個機制砂樣品,單級最大壓碎指標均值為23%,單級最大壓碎指標>30%的機制砂共40 個,占比15.9%,其中廣東省機制砂單級最大壓碎指標均值32.0%;

⑵單級最大壓碎指標>30%的機制砂樣品數,廣東最多有20 個,占其抽樣總數的47%,其次為陜西,共9個,占其抽樣總數的41%;

⑶251 個機制砂樣品,總壓碎值均值為17.0%,其中,廣東省機制砂的總壓碎值均值最高,達23.5%,浙江為23.1%,陜西為21.8%;

⑷總壓碎值≥30%的機制砂樣品,陜西最多有5 個,占其抽樣總數的23%,其次是廣東有3 個,占其抽樣總數的7%,江西有1 個,占其抽樣總數的6%。

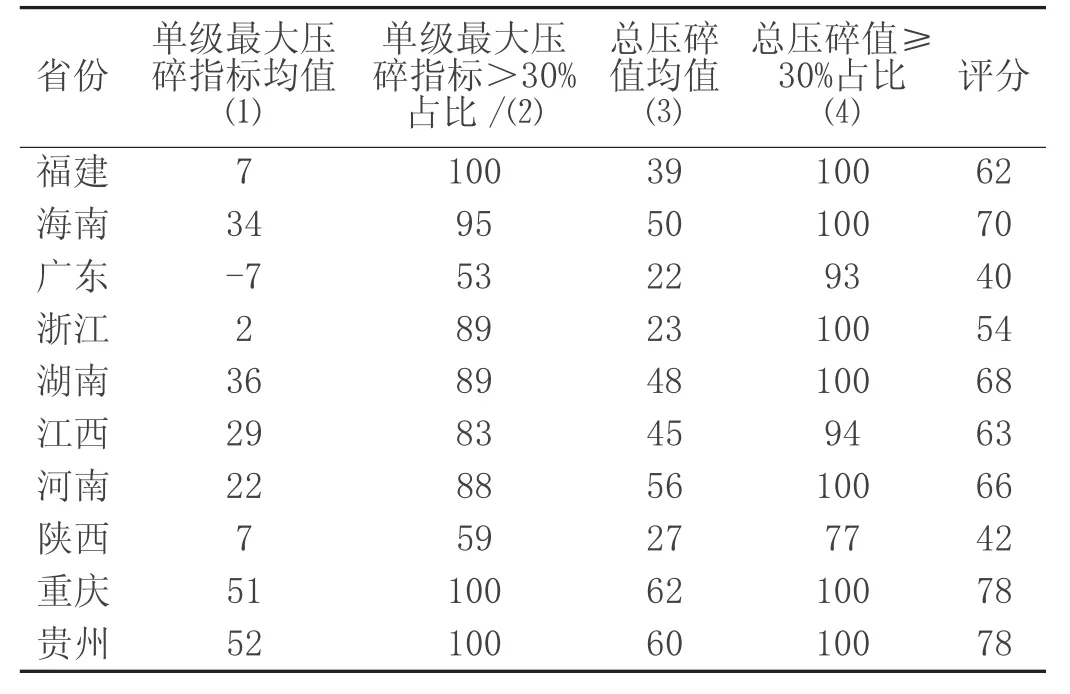

為了較為系統地對某地區機制砂的壓碎值指標總體狀況進行評價,作者嘗試從單級最大壓碎指標均值、單級最大壓碎指標>30%占比、總壓碎值均值、總壓碎值>30%占比這四個方面對機制砂壓碎值這個維度指標進行評價,根據評分得出該地區機制砂壓碎值指標控制的好與差。建立的評價指標如下:

⑴P=25%×(P1+P2+P3+P4)

⑵P1=100-Ci/30%×100

⑶P2=100-單級最大壓碎值>30%占比

⑷P3=100-C總/30%×100

⑸P4=100-總壓碎值≥30%占比

上述公式中,P 是壓碎值指標的最后評分總和,Pi是上述4 個方面的單項評分,Ci 是單級最大壓碎指標均值,C總是機制砂總壓碎值。在GB/T 14684-2011 標準中規定,機制砂的單級最大壓碎指標≤30%[3],在JGJ 52-2006 標準中規定,人工砂的總壓碎值指標應小于30%[4]。因此,在評價時,以單級最大壓碎指標30%和總壓碎值30%作為界限值。根據以上評價公式,得出所抽樣的各省市機制砂壓碎值指標綜合評分結果如表7。

表7 機制砂壓碎值指標綜合評分結果

根據表7 數據,分析結果及建議如下:

⑴壓碎值指標綜合評分70 分以上的省市有重慶、貴州和海南,表明這些省市的機制砂對壓碎值指標控制相對較好;控制最差的省份依次是廣東、陜西、浙江,壓碎值指標綜合評分均低于60 分;

⑵單級最大壓碎指標均值超過30%及總壓碎值均值較高的廣東、浙江、陜西等地區,混凝土攪拌站在生產時要加強機制砂進廠質量控制,嚴格監測機制砂單級最大壓碎指標值的變化,防止混凝土出現強度質量問題。

2.5 機制砂質量綜合評價分析

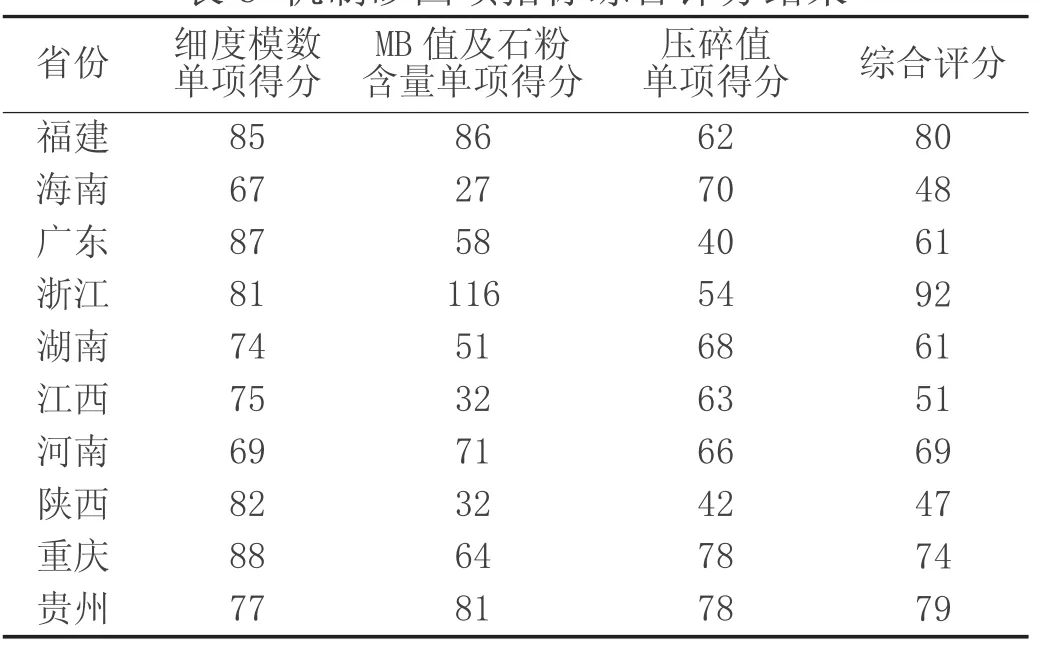

為了全面系統地對某地區機制砂的總體質量狀況進行評價,作者以細度模數、MB 值、石粉含量和壓碎值等四項指標單項評分結果,建立這四項指標的綜合評價公式,根據綜合評分得出該地區機制砂總體質量控制的好與差。建立的綜合評價公式如下:

P=25%×PMx+50%×PMB+25%×PCr

上述公式中,P 是機制砂的綜合評分結果,PMx是機制砂細度模數單項評分,PMB是機制砂MB 值和石粉含量單項評分,PCr是機制砂壓碎值指標單項評分。根據以上評價公式,得出所抽樣的各省市機制砂綜合評分結果如表8。

表8 機制砂四項指標綜合評分結果

根據表8 數據,分析結果及建議如下:

⑴四項指標綜合評分80 分以上的省市有浙江和福建,表明這些省市的機制砂總體質量相對較好;總體質量最差的省份依次是陜西、海南、江西,綜合評分均低于60 分;總體質量控制較差的省份有廣東、湖南、河南,綜合評分均低于70 分;

⑵綜合評分結果最差和較差的省份,攪拌站應注意對進場機制砂質量進行嚴格檢測,根據機制砂質量波動情況及時調整混凝土配合比,防止機制砂質量波動影響混凝土質量,造成質量隱患。

3 總結及建議

從所抽取的10 個省市的251 個機制砂樣品的測試及分析結果,得出如下結論和建議:

⑴全國各地機制砂的化學成分差異較大,有的以二氧化硅為主,有的以氧化鈣為主,有的二者兼而有之。一般來說,以氧化鈣為主要成分的機制砂和壓碎值指標比較高的機制砂,石粉含量會比較高一些;

⑵從細度模數指標來看,251 個機制砂樣品的細度模數平均值為3.0,屬于粗砂范圍的機制砂樣品數量占比40%,其中海南、湖南、河南三個省份所抽樣的機制砂細度模數平均值達3.2,這些地區機制砂總體偏粗、級配較差;

⑶從MB 值和石粉含量指標來看,機制砂MB 值均值≤1.4 同時石粉含量均值≤10%的省份只有浙江、福建和河南。所抽樣的251 個機制砂樣品石粉含量均值達9.6%,其中石粉含量>10%的機制砂樣品數量占比達42%,MB 值>1.4 的機制砂樣品數量占比達40%,表明所抽樣省市的機制砂行業對機制砂泥粉含量的控制總體比較不理想,機制砂泥粉含量超標現象較為普遍;

⑷從機制砂壓碎值指標來看,總體控制較好,廣東、陜西和浙江三省相對比較差,其中廣東省所抽樣的機制砂單級最大壓碎指標均值最高,達32.0%,總壓碎值指標23.5%,在所抽樣的10 個省市中都是最高的;

⑸從機制砂四項指標綜合評價結果來看,浙江和福建等省份的機制砂總體質量最好,陜西、海南、江西等省份的機制砂總體質量最差,廣東、湖南、河南等省份的機制砂總體質量較差;

⑹從混凝土質量控制的角度來分析,有必要在混凝土行業大力推廣精品機制砂、級配砂的生產。機制砂的生產需要規范化,從源頭上控制好機制砂的質量,有助于減少后端混凝土產生的質量問題,減少建筑工程的維護成本,提高混凝土行業的整體社會效益。