強風化云母片巖路基填筑結構優化及效果評價

張寶華 王吉平 韓云飛 馬洪旭 劉 聰 李永靖* 文成章

(1、中建鐵路投資建設集團有限公司,北京 102601 2、遼寧工程技術大學,遼寧 阜新 123000)

高速公路修建過程中,不可避免的經過級配差、水穩性差等劣質填料區域[1-2]。強風化云母片巖區域便極具代表性,其強度低、壓實困難,填筑的路基存在極大的安全隱患,嚴重影響道路的使用壽命,公路服務水平大大降低,不均勻沉降引發頻繁的交通事故,造成不可估量的經濟損失。在保證工程質量安全的前提下,路堤填筑充分利用現場巖土資源,減少遠程借土,從而優化施工成本和工期,需解決強風化云母片巖的路基填筑施工困難問題。

國內眾多學者對強風化云母片巖特性開展了一些深入研究。趙學忠[3]發現絹云母微晶片巖風化料中還存有大量未風化粗顆粒,驗證了其可以作為水庫筑壩材料的可行性。魏遠等[4]利用水泥改善石英云母片巖,將其用于填筑路基,但成本較高。洪巖[5]通過增加碾壓次數并嚴格控制含水率,成功利用風化云母片巖填筑路基,但必須采用設備可以實現強風化云母片巖碾壓為前提。還有一些研究成果是針對強風化云母片巖的物理力學性質展開的深入研究,但并未實際應用于路基填筑工程。本文以栆潛高速公路強風化云母片巖路基填筑為工程背景,綜合采用室內試驗、現場檢測及模型預測等手段,研究強風化云母片巖路基填筑結構優化及工后穩定性,以期為強風化云母片巖以及類似劣質填料路基填筑施工提供借鑒和指導。

1 工程概況

棗潛高速公路襄陽北段建設項目中,沿線分布大量強風化云母片巖,大量借方、取土、棄土不符合環保及地方政策要求,路塹棄方難以找到合適的棄土場,而利用強風化云母片巖填筑路基也面臨成型困難、無法碾壓等施工難題。基于環境保護和節約成本的需要,對現有強風化云母片巖路堤填料進行合理利用勢在必行。

1.1 強風化云母片巖物理性質

強風化云母片巖強度低,手可掰碎,遇水無強度,壓實困難。干燥狀態下,壓路機碾壓后呈粉末狀,表面一層浮灰,現場強風化片巖及碾壓效果如圖1 所示。

圖1 現場強風化片巖及碾壓效果

經顆粒試驗分析結果表明,強風化云母片巖粒徑超過90%集中在2mm 以下,且小于0.075mm 粒徑占比75%,級配極差。經試驗室檢測,強風化云母片巖CBR 強度小于3,即便是作為路床以下路基填料仍不滿足要求。

1.2 強風化云母片巖成分

對強風化云母片巖進行礦物質分析,土體中蒙脫石和白云母含量均較高,對填料的CBR 強度、脹縮性具有較大的影響。土的固體顆粒含有的礦物成分主要有原生礦物、次生礦物兩類,原生礦物常見的主要有石英、長石、云母,次生礦物常見的有蒙脫石、伊利石、高嶺石。其中蒙脫石顆粒細微,具有顯著的吸水膨脹、失水收縮特征,親水能力強,伊利石特征介于高嶺石與蒙脫石之間。白云母為層狀構造硅酸鹽,晶體呈假六方片狀,集合體片狀或鱗片狀,云母含量高時,巖石易于劈開,降低了巖石的強度和耐久性。

2 路基結構層現場試驗優化

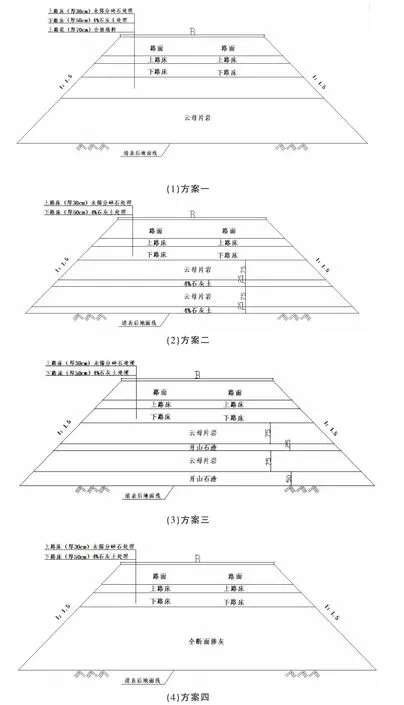

在施工現場試驗段設計了4 種強風化云母片巖路基結構填筑方案,如圖2 所示。具體如下:方案一,將強風化云母片巖填料直接用于下路堤填筑;方案二,將強風化云母片巖填料進行部分摻灰改良,路堤填筑采用“三夾一”方式(三層強風化云母片巖夾一層石灰改良云母片巖,每層25cm)作為一個結構層進行填筑;方案三,路基清表后采用50cm 開山石渣鋪底,路堤填筑采用“三夾一”方式(三層強風化云母片巖夾一層開山石渣,每層25cm)作為一個結構層進行填筑;方案四,將強風化云母片巖填料進行全斷面摻灰改良處理,分層用于路堤填筑。

圖2 路基填筑結構方案

對比四種試驗方案的現場壓實效果,如圖3 所示。方案一“直接填筑”、方案二“三夾一摻灰處治”及方案四“全斷面摻灰處治”試驗段均存在壓路機行駛困難、輪胎車轍嚴重、填料難以壓實、石灰與云母片巖不粘結、呈松散狀等問題,均不滿足路基填筑壓實度要求。

圖3 路基填筑現場試驗壓實過程

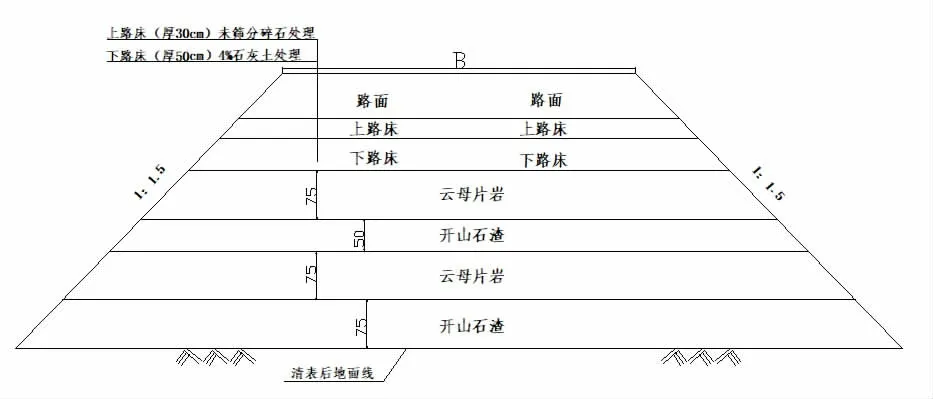

其中,方案三“三夾一開山石渣”填筑方案在試驗過程中相對其他三種方案車轍較輕且路基穩定性較好,說明開山石渣能夠承擔輪載集中作用,將填筑方案三進一步優化,在原石渣基礎上再補充一層石渣,形成“三夾二開山石渣”路基填筑形式,如圖4 所示,即:清表后填筑75cm 開山石渣封底,再填筑三層強風化云母片巖(3×25cm)及兩層開山石渣(2×25cm),作為一個結構層進行下路堤填筑。現場試驗表明,采用“三夾二開山石渣”新型路基結構,碾壓機械可以實現路基的碾壓作業,壓實度及CBR 均滿足要求,但需對該新型路基結構做進一步分析和評價。

圖4 優化后的新型路基填筑結構

3 石渣補強云母片巖路基工后沉降預測

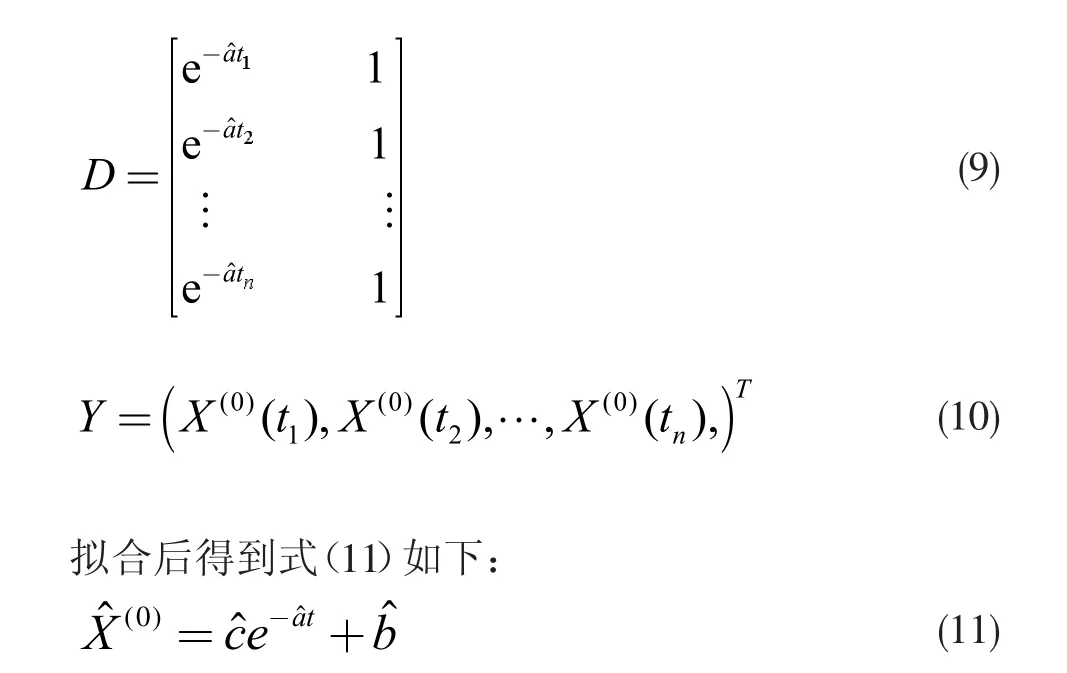

為進一步分析石渣補強云母片巖路基填筑的長期穩定性,在棗潛高速公路K30+410-K30+660 標段地基及路基土體內預制沉降杯,開展長達半年的路基填筑試驗,測取沉降監測數據,對工后沉降進行預測分析。通過建立灰色理論GM(1,1)模型[6],利用最小二乘原理生成等時距序列,然后再利用拉格朗日插值法生成等時距沉降值。對于自變量可以為非等時空距。設

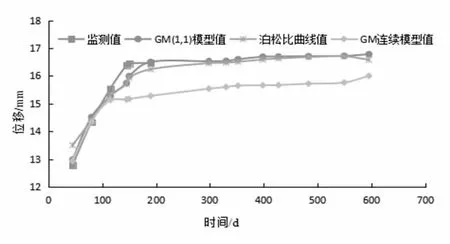

采用GM(1,1)模型與傳統的泊松曲線法及GM 連續模型對石渣補強云母片巖填筑路基及地基沉降進行預測,預測結果如圖5 所示。各個預測模型在150d 后沉降值增幅減小,對比可見GM(1,1)模型和泊松比曲線值模型更為接近監測值。監測值達到190d 后,發現建立的GM(1,1)模型預測路基填筑沉降為16.50mm,與沉降監測值16.47最為接近,相對于其他模型預測精度更高。當路基填筑達到398d 后GM (1,1) 模型預測,沉降值基本穩定在16.70mm,沉降趨于穩定,表明路基土體沉降基本完成。綜上所述,石渣補強云母片巖路基工后沉降較小,滿足棗潛高速公路工后沉降控制標準。

圖5 預測結果對比

4 結論

4.1 通過級配分析、CBR 試驗測試和化學組分分析,結果表明原狀強風化云母片巖級配差、強度低、穩定性差,不能直接用于路基填筑。

4.2 經過施工現場試驗段對初步確定的4 種路堤填筑方案進行了實際檢驗,最終確定“三夾二開山石渣”新型路基結構層,將其作為一個結構層進行下路堤填筑,現場試驗結果表明可以實現強風化云母片巖路基填筑。

4.3 通過實際路基試驗段監測以及建立的灰色理論GM(1,1)模型預測表明,改良后云母片巖路基沉降符合棗潛高速控制要求。