典型花崗巖斜坡切坡穩(wěn)定性影響研究

閆佳奇 YAN Jia-qi

(上海勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,上海 200434)

0 引言

隨著工程活動(dòng)增加,大量工程建設(shè)活動(dòng)逐漸向山區(qū)延伸,由于山區(qū)地形和交通等因素制約,建設(shè)工程常常依山傍水修建,人工削坡現(xiàn)象十分普遍。但不合理的邊坡開挖往往會(huì)導(dǎo)致坡體失穩(wěn)從而給人類帶來威脅[1]。山區(qū)由建房切坡導(dǎo)致的地質(zhì)災(zāi)害占總數(shù)的比例達(dá)90%以上。如何優(yōu)化邊坡開挖,減小邊坡失穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn),已成為山區(qū)工程建設(shè)中急需解決的難題。

1 研究現(xiàn)狀

針對(duì)失穩(wěn)邊坡穩(wěn)定性計(jì)算的方法主要有極限平衡法、強(qiáng)度折減法[2-3],在實(shí)踐應(yīng)用[4-5]的過程中得到不斷完善。同時(shí),邊坡開挖方案優(yōu)化也產(chǎn)生諸多成果:祝玉學(xué)[6]等結(jié)合礦區(qū)開采多要素建立了邊坡開挖總目標(biāo)函數(shù),得到最優(yōu)礦山開采方案;胡振邦[7],劉強(qiáng)[8],陳鋮[9]等通過對(duì)多種邊坡開挖組合方式進(jìn)行研究,對(duì)花崗巖地區(qū)的切坡提出了建議。但目前主要研究集中于礦山、大壩等重要建設(shè)工程領(lǐng)域,針對(duì)農(nóng)村建房切坡等指導(dǎo)性不足。

2 研究區(qū)概況

研究區(qū)地處大別山脈東部,構(gòu)造侵蝕作用嚴(yán)重。區(qū)內(nèi)巖性以白堊紀(jì)時(shí)期侵入巖為主,該類巖性分布于研究區(qū)95%以上的區(qū)域,其主要礦物為鉀(斜)長(zhǎng)石,呈塊狀構(gòu)造。在熱脹冷縮的影響下巖體表層易產(chǎn)生裂隙。同時(shí)又因?yàn)樵搮^(qū)降雨較多,從而使得區(qū)內(nèi)巖體風(fēng)化程度較高,坡表幾乎呈全~強(qiáng)風(fēng)化,坡體局部陡立地段呈中~弱風(fēng)化。坡體表層的大都為強(qiáng)風(fēng)化巖體,遇水易崩解,導(dǎo)致區(qū)內(nèi)自然坡度大都在30-60°。

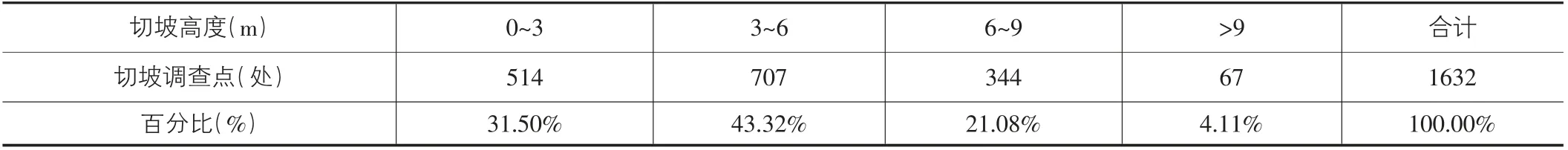

區(qū)內(nèi)人類越來越多的工程經(jīng)濟(jì)活動(dòng)破壞了原有生態(tài)環(huán)境,因而近年來地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生越來越頻繁,并有愈演愈烈之勢(shì),給當(dāng)?shù)鼐用裨斐闪藝?yán)重?fù)p失和巨大威脅。人類工程活動(dòng)對(duì)自然生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重危害,促進(jìn)了地質(zhì)災(zāi)害形成與發(fā)育,表現(xiàn)尤為突出的農(nóng)村建房切坡工程活動(dòng)日趨頻繁。根據(jù)對(duì)研究區(qū)建房切坡引發(fā)1632處滑坡隱患(巖質(zhì))進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(表1-表2),區(qū)域切坡坡度大都處于60~80°范圍,且切坡高度一般為10.0m以下。

表1 切坡坡度統(tǒng)計(jì)表

表2 切坡高度統(tǒng)計(jì)表

區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育具有以下特征:

①地形地貌對(duì)地質(zhì)災(zāi)害的影響。

斜坡所處的地形地貌是地質(zhì)災(zāi)害形成的基礎(chǔ),并決定了能否形成及形成災(zāi)害類型、數(shù)量、規(guī)模。斜坡的幾何形態(tài)幾乎決定著應(yīng)力的大小和分布,同時(shí)控制著坡體的穩(wěn)定性與破壞模式。

②巖土體類型與地質(zhì)災(zāi)害。

以區(qū)內(nèi)發(fā)育數(shù)量最多的滑坡災(zāi)害為例,根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì),滑坡災(zāi)害中巖質(zhì)滑坡占比85.6%。區(qū)內(nèi)巖質(zhì)滑坡主要發(fā)育于花崗巖。從巖性、巖土體結(jié)構(gòu)方面分析與巖質(zhì)滑坡形成的關(guān)系,花崗巖抗風(fēng)化能力差,遇水易軟化等工程地質(zhì)性質(zhì),具備了形成滑坡的物質(zhì)基礎(chǔ)條件。同時(shí),在構(gòu)造作用以及其它外力作用影響下,坡體易沿層面、強(qiáng)弱風(fēng)化接觸帶等形成潛在的滑動(dòng)面或滑帶。

③水與地質(zhì)災(zāi)害。

在諸多形成地質(zhì)災(zāi)害的不利因素中,研究區(qū)中水是災(zāi)害發(fā)生最重要的誘發(fā)因子。水對(duì)滑坡的作用主要表現(xiàn)在:增大孔隙水壓,軟化、潛蝕巖土,使得結(jié)構(gòu)面強(qiáng)度降低,從而導(dǎo)致滑坡體產(chǎn)生滑動(dòng);同時(shí),多次的干濕狀態(tài)交替變化使得巖土體開裂,產(chǎn)生了大量的裂隙,方便了表水的入滲,使滑坡變形加速。于是,水就成了重要的誘導(dǎo)和觸發(fā)因素。

④地質(zhì)構(gòu)造與地質(zhì)災(zāi)害。

地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜往往會(huì)導(dǎo)致坡體節(jié)理裂隙發(fā)育,研究區(qū)主要的構(gòu)造有:

F12斷層:延長(zhǎng)25km,為張性斷層,總體走向22°,產(chǎn)狀為110-120°∠70°,區(qū)內(nèi)為其西南段。由硅化破碎帶組成,發(fā)育有糜棱及破碎巖,具硅化、紅長(zhǎng)石化及綠泥石化等蝕變現(xiàn)象。

F13斷層:延伸長(zhǎng)24km,為張性斷層,產(chǎn)狀為105-120°∠70-80°。具碎裂巖化,蝕變以硅化及紅長(zhǎng)石化為主,并見細(xì)角礫巖,擦面上有明顯的上沖擦痕。

F17斷層:延伸16km,總體走向?yàn)?0°,產(chǎn)狀為110-120°∠70°,為張性斷層,區(qū)內(nèi)為其西南段。其特征為巖石破碎,沿破碎帶有輝綠玢巖充填。

F37斷層:延伸12km,走向?yàn)?5°,產(chǎn)狀為290°∠70°,為一張性斷層,其兩側(cè)地層混亂,發(fā)育有角礫巖,局部見碎裂巖和硅化現(xiàn)象。

⑤風(fēng)化層厚度。

風(fēng)化層的厚度對(duì)坡體穩(wěn)定性具有重要的作用。根據(jù)對(duì)研究區(qū)多年的現(xiàn)場(chǎng)踏勘發(fā)現(xiàn):風(fēng)化層厚度越大,災(zāi)害發(fā)生的幾率越大。根據(jù)收集區(qū)域內(nèi)斜坡鉆孔資料,得到全風(fēng)化層厚度隨坡度的關(guān)系如圖1,并對(duì)兩者進(jìn)行了線性擬合,得到經(jīng)驗(yàn)公式:y=3.51-0.012x(其中x為坡體坡度,y為全風(fēng)化層厚度)。

圖1 全風(fēng)化層厚度與坡度曲線圖

3 理論模型計(jì)算

3.1 計(jì)算模型

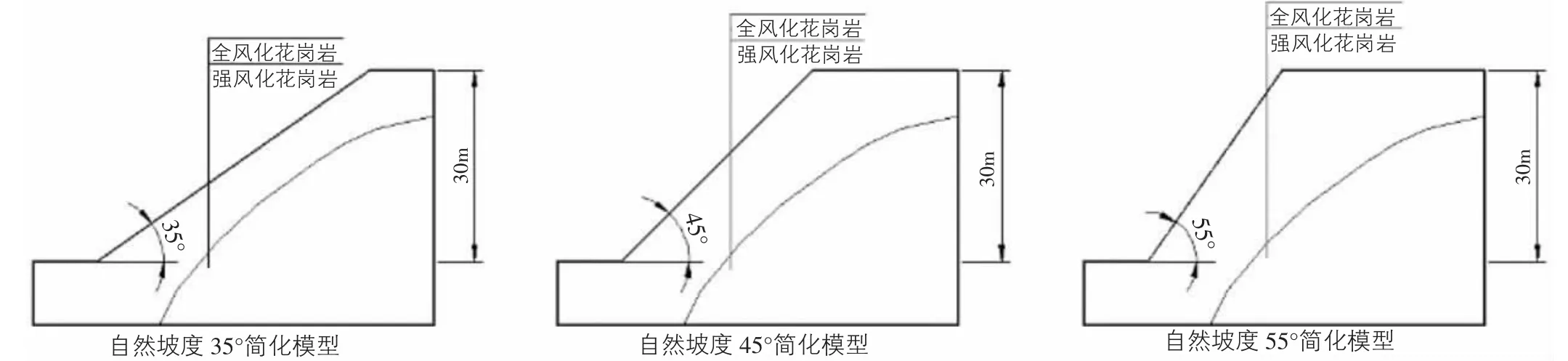

對(duì)實(shí)際邊坡進(jìn)行簡(jiǎn)化處理后,采用了自然坡度、切坡角度及切坡高度作為動(dòng)態(tài)條件。本次選用自然坡度為35°、45°、55°,高度為30m的邊坡作為數(shù)值模擬簡(jiǎn)化模型(圖2),并采用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算得到全風(fēng)化層厚度,將模型中花崗巖巖質(zhì)邊坡分為兩層,分別為全風(fēng)化及強(qiáng)風(fēng)化層。

圖2 自然坡度數(shù)值分析簡(jiǎn)化模型

建立人工切坡坡度為60°、70°及80°及人工切坡坡高為2.5m、5.0m、7.5m進(jìn)行正交的數(shù)值分析模型。模型工況分別為:工況一為天然(自重條件),工況二為降雨工況(自重+降雨條件),同時(shí)以區(qū)內(nèi)24小時(shí)最大降雨量,3天降雨時(shí)長(zhǎng)做為邊界條件。

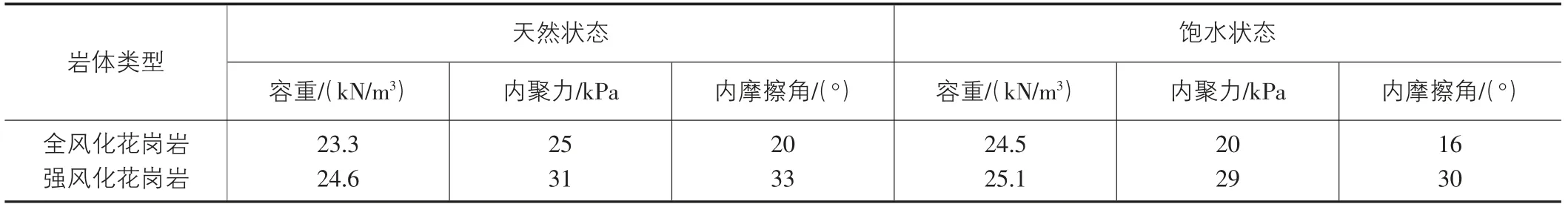

3.2 力學(xué)參數(shù)

根據(jù)巖樣室內(nèi)試驗(yàn)獲得邊坡的力學(xué)參數(shù),具體數(shù)值見表3。

表3 巖層物理力學(xué)參數(shù)表

3.3 計(jì)算結(jié)果與分析

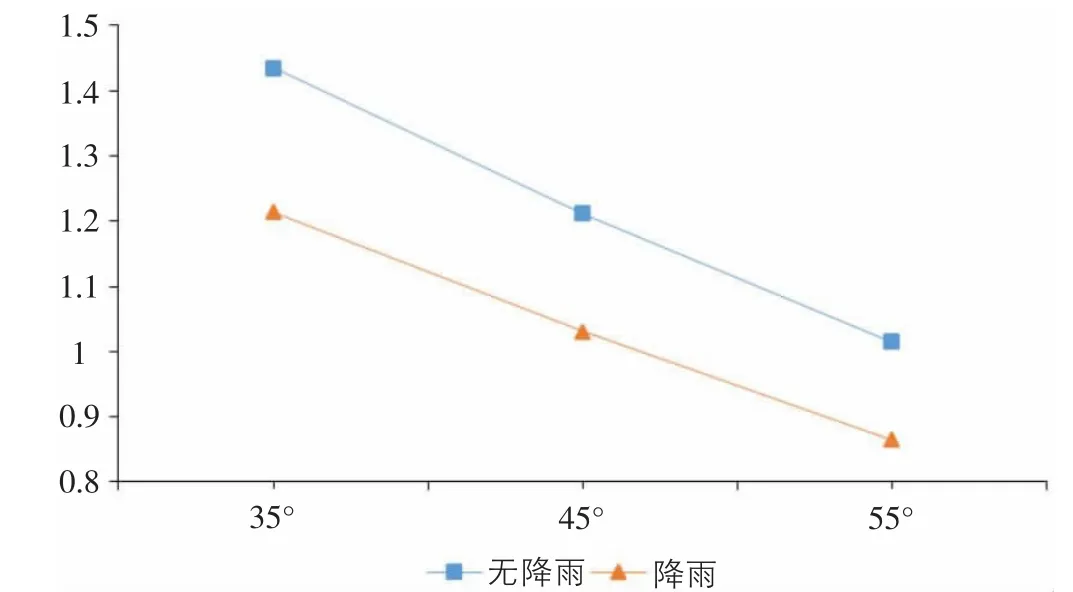

①自然邊坡穩(wěn)定性分析。

根據(jù)模型計(jì)算了兩種工況下原始坡體的穩(wěn)定性(圖3),發(fā)現(xiàn)在切坡坡度、切坡高度增加時(shí),其自然邊坡穩(wěn)定性系數(shù)逐漸降低,這一特性在降雨工況下尤為明顯。此外還與其原始自然邊坡坡度有關(guān),坡度越小其邊坡穩(wěn)定性系數(shù)下降幅度較大,因邊坡坡度相對(duì)較緩,降雨入滲致使邊坡內(nèi)的孔隙水壓力增大,降低了基質(zhì)吸力,造成巖體力學(xué)強(qiáng)度降低,導(dǎo)致邊坡的穩(wěn)定性系數(shù)迅速下降。

圖3 自然邊坡穩(wěn)定性與坡度的關(guān)系圖

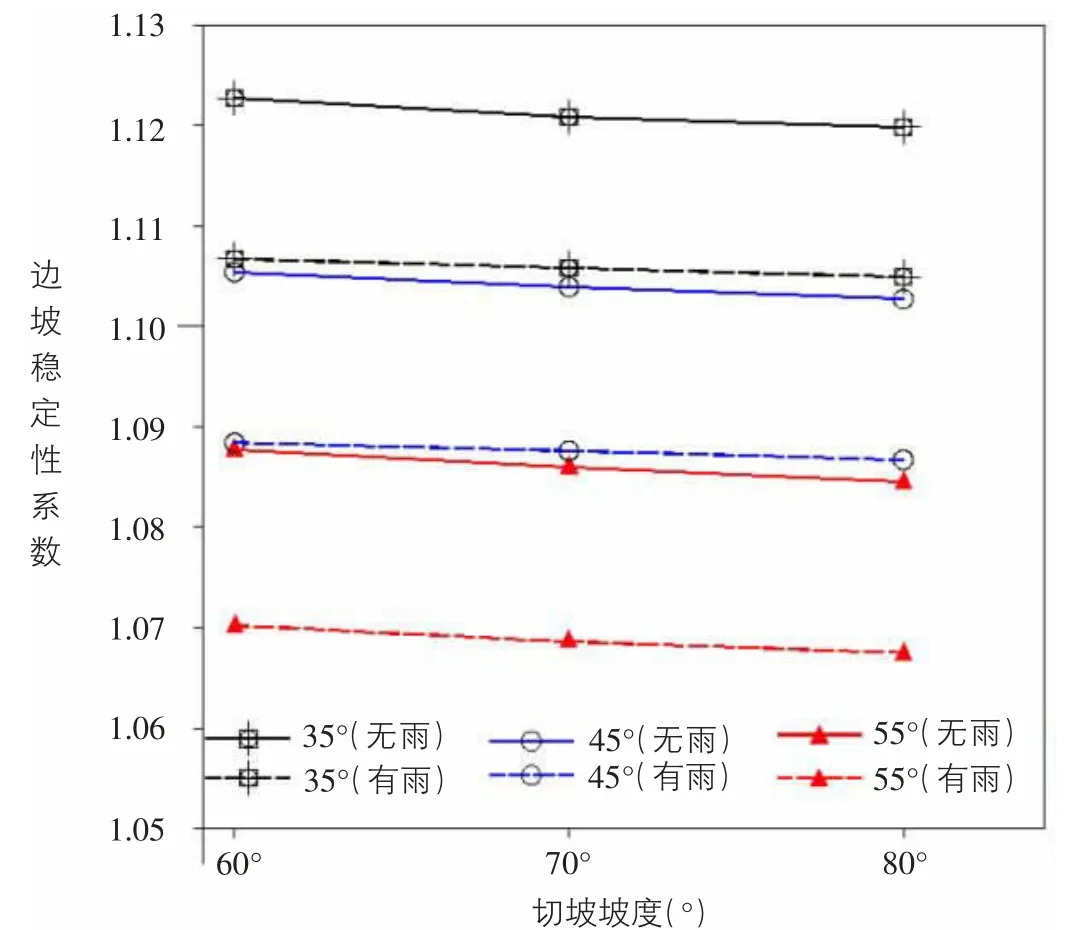

②切坡坡度對(duì)邊坡穩(wěn)定性分析

根據(jù)模型計(jì)算結(jié)果,得到天然與降雨工況下的坡體穩(wěn)定性系數(shù)變化圖(圖4),結(jié)果表明在相同切坡坡度下,在降雨工況下的穩(wěn)定性系數(shù)低于天然工況。在無降雨作用下,隨著切坡坡度的增大,邊坡的自穩(wěn)能力逐漸降低,其穩(wěn)定性系數(shù)呈下降趨勢(shì);在降雨作用下,邊坡穩(wěn)定性系數(shù)與無降雨時(shí)相比,其下降幅度較大,主要受切坡坡度及降雨量的影響,研究區(qū)連續(xù)的強(qiáng)降雨導(dǎo)致邊坡巖體含水量、容重增加,巖體物理力學(xué)降低,且切坡坡度越陡,造成邊坡坡頂?shù)膹垜?yīng)力增加,其自穩(wěn)能力較差,故該種工況下邊坡穩(wěn)定性系數(shù)下降較為明顯。

圖4 邊坡穩(wěn)定性系數(shù)與切坡坡度關(guān)系圖

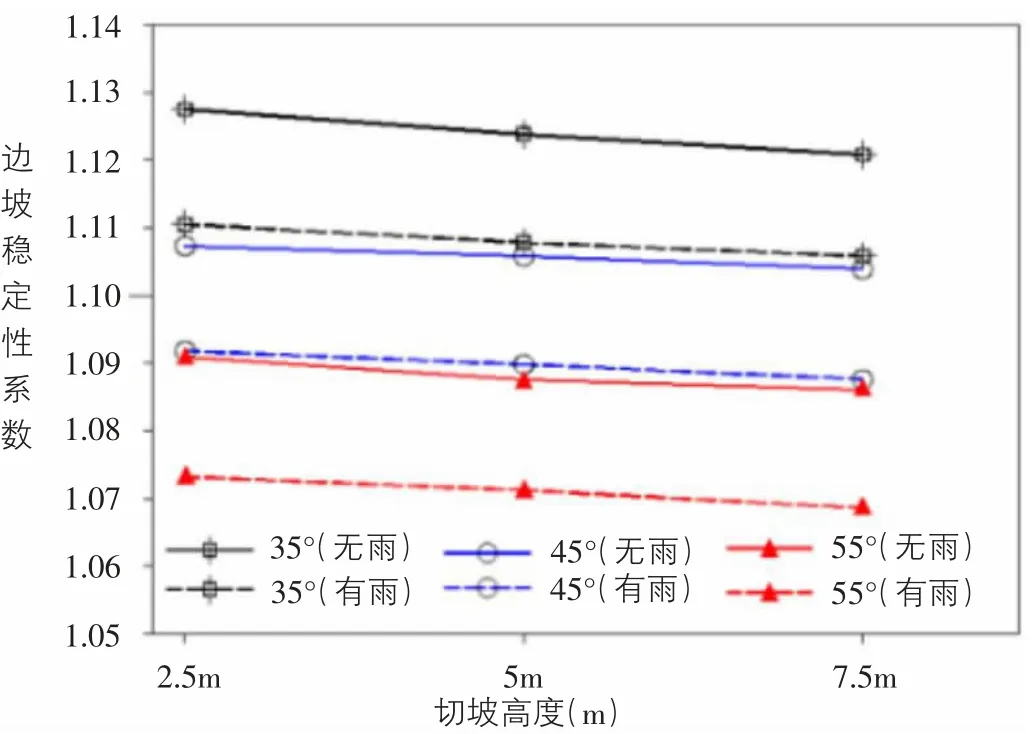

③切坡高度對(duì)邊坡穩(wěn)定性分析。

通過對(duì)各工況下模型進(jìn)行計(jì)算,得到天然工況下與降雨工況下的坡體穩(wěn)定性系數(shù)變化圖(圖5),結(jié)果表明在相同切坡高度下,邊坡的穩(wěn)定性系數(shù)在降雨工況下低于天然工況。各種自然邊坡在切坡、降雨共同作用下,其邊坡的穩(wěn)定性系數(shù)明顯降低,同時(shí),切坡高度2.5m~7.5m區(qū)間邊坡的穩(wěn)定性系數(shù)存在較大的差異,主要因切坡高度越大,改變了該邊坡的地形地貌,致使邊坡前緣臨空,造成邊坡應(yīng)力重分布,其平衡狀態(tài)被打破,在降雨的作用下,巖體力學(xué)強(qiáng)度降低,從而導(dǎo)致邊坡穩(wěn)定性系數(shù)的下降幅度增大。

圖5 邊坡穩(wěn)定性系數(shù)與切坡高度關(guān)系圖

4 結(jié)論

①不合理的切坡形式將對(duì)坡體的穩(wěn)定性帶來不良后果,甚至有可能會(huì)導(dǎo)致邊坡失穩(wěn)。

②天然工況下當(dāng)切坡高度小于7.5m時(shí),35°的花崗巖邊坡均呈穩(wěn)定狀態(tài),45°的邊坡呈基本穩(wěn)定狀態(tài),55°的邊坡均不穩(wěn)定;降雨工況下邊坡呈基本穩(wěn)定~不穩(wěn)定狀態(tài),同時(shí)降雨作用導(dǎo)致邊坡的穩(wěn)定性系數(shù)下降趨勢(shì)較天然工況更加明顯。

③在對(duì)花崗巖區(qū)域邊坡進(jìn)行切坡時(shí),建議切坡高度5m以下、坡度70°以下,以降低坡體失穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)。