地鐵盾構施工下穿江心洲的安全影響分析

高宗祥,王海君,陳 剛

(1.中鐵十四局集團隧道工程有限公司,山東 濟南 250000;2.中鐵建華南建設有限公司,廣東 廣州 510000)

0 引 言

近年來,隨著我國城市交通的發展,城市地鐵過江隧道工程越來越普遍[1]。過江隧道有可能需要從江心洲下方穿過,盾構施工引起的土體擾動不可避免地會導致江心洲上堤岸防護工程及建筑物發生沉降,對結構安全造成影響。

對于盾構隧道穿江工程背景下的影響問題,國內外學者結合工程實測數據進行了相關研究,肖龍鴿等[2]結合武漢長江隧道工程,分析了盾構推進過程對周邊環境的影響,并總結了地表沉降控制及災害事故預防的措施。吳世明等[3]結合杭州過江隧道穿越防洪大堤的工程實例,闡述了水底盾構隧道穿越堤防的風險源及相應的風險控制措施。張亞洲等[4]利用有限差分軟件對盾構隧道穿江過程進行了數值模擬,分析了盾構施工對堤岸地層變形的影響。

以廣州地鐵18#線過江盾構隧道下穿江心洲為項目背景,采用數值分析方法分析隧道盾構施工對江心洲堤岸防護工程及建筑物的影響。

1 工程概況

廣州地鐵18#線琶洲西區站—冼村站隧道為盾構段隧道,線路以S彎形式穿過珠江,盾構管片內徑為7 700 mm,管片厚度為400 mm,環寬為1 600 mm。隧道在正下方穿過某江心洲,江心洲上主要結構物為鉆孔灌注樁堤岸支護、重力式沉箱堤岸及樓房建筑物,堤岸混凝土灌注樁長約19 m,樓房建筑物混凝土灌注樁長約9~12 m,樁基與隧道管片最小凈距約為14 m。

2 工程地質條件

對隧道區間工程場地處的鉆孔柱狀圖進行分析,得到最不利鉆孔柱狀圖,該處地質從地面往下依次為2.63 m的雜填土<1-1>,6.2 m的淤泥質粉細砂<2-2>,6.8 m的可塑狀碎屑巖殘積土<5N-1>,3.1 m的全風化泥質粉砂巖<6>,1.4 m的強風化泥質粉砂巖<7-3>,5.6 m的中風化泥質粉砂巖<8-3>,以下是微風化泥質粉砂巖<9-3>。盾構隧道洞身全部處于中風化及微風化泥質粉砂巖中,且洞身上方有約13 m的風化泥質粉砂巖。

3 三維數值模型的建立

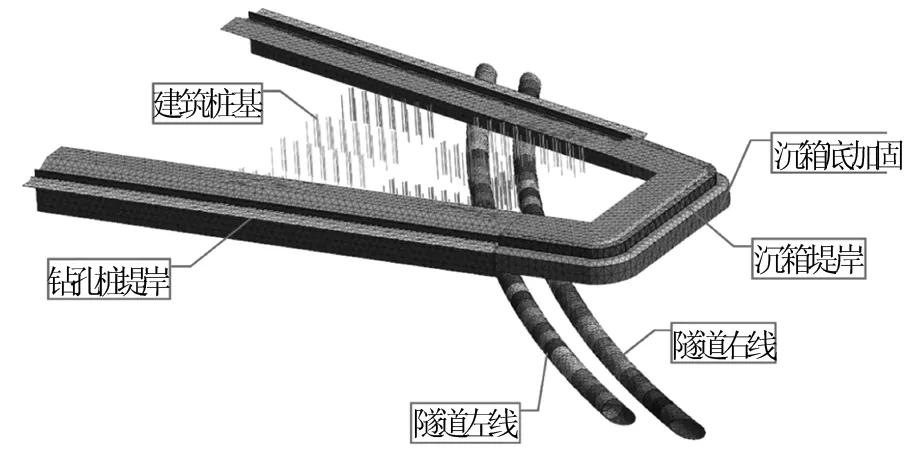

根據江心洲和盾構隧道的空間立體關系,運用有限元分析軟件midas GTS建立三維有限元計算模型,模型水平范圍取隧道底埋深的3倍,模型示意圖如圖1、圖2所示。三維有限元計算模型的邊界條件為:約束模型底部x、y、z方向,模型前后面y方向,模型左右面x方向,約束樁的z方向旋轉(Rz),減少模型自由度,以避免模型計算錯誤。盾構隧道施工的主要模擬流程為:初始應力場分析,盾構機掘進,管片拼裝。

圖1 三維有限元整體模型

圖2 三維有限元模型細部圖

三維有限元計算模型中的地層主要根據地鐵區間附近的工程地質資料及工程經驗適當進行簡化,土層及結構材料參數依據相關設計施工圖紙資料確定。盾構隧道管片使用板單元模擬,堤岸防護工程灌注樁簡化為地連墻采用板單元模擬,沉箱采用板單元模擬,房屋建筑樁基礎采用植入式梁單元模擬。各材料參數取值見表1所示。

表1 材料參數取值表

4 主要結果分析

盾構隧道下穿江心洲段后,重力式沉箱防護堤岸位移云圖如圖3所示,最大總位移為0.22 mm,最大水平位移為0.15 mm(Tx)、0.17 mm(Ty),最大豎向位移為0.17 mm。灌注樁防護堤岸位移云圖如圖4所示,最大總位移為0.26 mm,最大水平位移為0.15 mm(Tx)、0.17 mm(Ty),最大豎向位移為0.20 mm。堤岸防護工程最大位移值均小于《廣東省建筑基坑工程技術規程》(DBJ/T15—20—2016)[5]位移控制值30 mm。

圖3 重力式沉箱防護堤岸位移云圖

上部建筑物樁基樁頂位移見表2所示。隧道下穿過程中各棟建筑物樁頂最大位移均小于0.5 mm,最大沉降差均小于1 mm,如圖4所示,滿足《廣東省建筑地基基礎設計規范》(DBJ 15—31—2016)[6]以及《城市軟土基坑與隧道工程對臨近建(構)筑物影響評價與控制技術指南》(CCES 03—2016)[7]的建筑物位移控制值。

圖4 灌注樁防護堤岸位移云圖

表2 各樁樁頂位移匯總表 單位:mm

5 結 論

針對地鐵盾構隧道下穿江心洲,采用數值模擬方法分析了隧道盾構施工對上部江心洲堤岸防護工程及建筑物的影響,得出以下結論。

盾構隧道下穿誘發堤岸防護工程最大總位移為0.26 mm,小于規范的位移控制值,表明盾構隧道下穿不影響堤岸防護工程。

盾構隧道下穿過程中各棟建筑物樁頂最大位移均小于0.5 mm,最大沉降差均小于1 mm,滿足規范要求的建筑物位移控制值,表明盾構隧道下穿不危及上部建筑結構安全。