企業碳績效影響因素研究綜述

李 勇,繆 彬(教授)

一、引言

近些年來,氣候問題時有發生,所帶來的影響也不容忽視。其中,溫室氣體的排放是引發氣候問題的重要原因,因此減排溫室氣體以應對氣候變化顯得尤為重要和緊迫。縱觀國際社會應對氣候變化所采取的行動,從1990 年召開關于應對氣候變化的談判,到1997 年達成《京都議定書》以及2015 年達成《巴黎協定》,再到2020 年聯合國在一般性辯論時向全世界做出承諾,都體現著人類在應對氣候問題方面所做出的努力。

2020 年12 月12 日,習近平總書記在氣候雄心峰會上發表講話,“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值,努力爭取2060 年前實現碳中和”。我國制定的“雙碳目標”,一方面符合我國國情,是我國生態文明建設的必然要求,同時也是我國經濟社會健康發展的內在需求;另一方面是面對日益嚴峻的環境問題時,身為發展中大國所必須采取的措施,顯示了我國應對氣候變化的態度,以及積極推動構建人類命運共同體的大國擔當。

社會經濟構成的關鍵單元是企業,所以在“雙碳目標”提出的背景下,企業必須樹立綠色發展理念,制定并落實綠色發展戰略,培養可持續發展能力,在促進經濟發展的同時承擔起促進社會低碳發展的責任。為了順應綠色發展的時代要求與形勢,對企業碳績效進行研究就顯得尤為重要。從宏觀上來講,政府或相關部門可以利用碳績效對企業的生產運營狀況進行監管。從微觀上來講,一方面,企業可以通過對自身碳績效進行評估,認識到自己在低碳生產運營方面存在的不足并及時改正;另一方面,企業外部利益相關者可以根據企業的碳績效水平,了解企業在綠色發展方面的表現,從而為其投資、觀望等決策提供準確具體的標準作為參考。

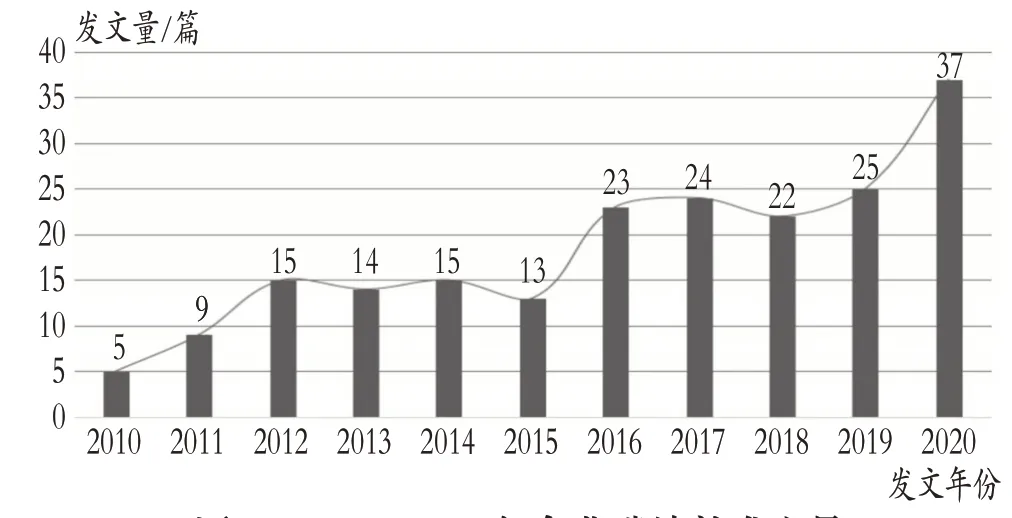

目前國內外有眾多學者對企業碳績效的影響因素進行了相關研究,圖1反映的是中國知網數據庫中2010 ~2020 年學者們在企業碳績效這一領域的發文量。從圖中可以看出,發文量從2010年的5篇增長到2020 年的37 篇,并且在近十年總體保持著持續上升的趨勢。由此可以看出,在發展低碳經濟的時代背景下,越來越多的學者對企業碳績效相關研究領域產生興趣并展開研究,相信在未來這種趨勢也會繼續保持。在對企業碳績效的眾多研究之中,有不少學者對企業碳績效的影響因素進行了相關研究,但亟需對其進行梳理總結,以供后續學者在此基礎上進行深入研究。因此,本文對企業碳績效的影響因素進行梳理總結,并針對該領域的研究現狀和未來研究方向進行分析展望。

圖1 2010 ~2020年企業碳績效發文量

二、企業碳績效的概念

從起源來看,企業碳績效屬于企業績效的一個分支,而有關企業績效的研究已經獲得了豐碩的成果。根據學者們的研究成果,可以將企業績效評價的發展劃分為三個階段:成本評價階段、財務績效評價階段以及綜合績效評價階段。從早期的杜邦分析體系到SMART 系統以及PMQ 等整合的績效評價系統,可以看出企業績效評價方法日益完善。伴隨著日益嚴峻的環境問題,來自于外部利益相關者的政治壓力、經濟壓力以及社會壓力越來越大,企業為了在市場中更好地生存和發展,開始將環境保護引入績效評價體系,有關環境績效的研究由此產生,而碳績效屬于環境績效的研究范疇[1]。

目前有關企業碳績效的定義尚在探索之中,早期國外學者Hoffmann和Busch[2]提出“碳績效”這一概念,并從靜態和動態的視角、實物和貨幣的維度提出了包括碳強度在內的四個指標以對企業碳績效進行描述。根據學者們的研究視角,企業碳績效的概念可以從生產經營視角和評價方式視角來定義。

(一)生產經營視角

部分學者從企業的生產經營角度對企業碳績效的概念進行界定。比如:張彩平和吳倩雯[3]認為,碳績效反映了傳統能源的配置效率以及碳排放的產出效率;李世輝等[4]認為,企業碳績效是在低碳運營模式下的企業運作績效,主要表現為從事低碳或零碳技術應用、能源節約及能源結構優化等活動所付出的努力,其產出成果體現在碳減排量與經濟效益等物量和貨幣指標上;閆華紅等[5]認為,碳績效也被稱作碳排放效率、減排績效,用以衡量企業二氧化碳相關活動投入與產出的效果;張亞連和劉巧[1]認為,企業碳績效即企業以綠色低碳循環發展為戰略目標而實施的控制碳基能源消耗、減少碳排放量等一系列改善環境質量的行為過程及其成效表現。

(二)評價方式視角

也有部分學者在探究企業碳績效與其他反映企業運營的指標之間的關系時,用定量指標定義企業碳績效。早期國外學者Clarkson 等[6]利用銷售總額減去銷售退回和折讓的金額與二氧化碳排放總量的比值表示碳績效水平。類似地,Luo 等[7]也采用了相同的思路,利用企業溫室氣體排放總量與總銷售額的比率即碳排放強度來評價企業碳績效。謝志明和劉曉清[8]在此基礎上考慮了企業(行業)主營業務成本等成本要素。周志方等[9]利用碳信息披露項目(CDP)中的相關內容反映企業碳績效。Ashraf等[10]利用溫室氣體總排放量評價企業碳績效。Haque和Ntim[11]利用過程導向的碳績效(相關政策、過程、披露和戰略行動)和實際的碳績效(實際溫室氣體排放)來反映企業碳績效。

綜合以上各個學者的觀點可以看出,目前學者們雖然對于企業碳績效還沒有統一的界定,但對其內涵有著相同的認知。從企業生產運營角度來看,學者們認為企業碳績效應該從低碳生產運營的投入和產出兩方面來定義;從評價方式角度來看,學者們認為碳績效表現在企業溫室氣體排放、企業營業收入(成本)、碳信息披露等方面。綜上所述,企業碳績效與企業低碳行為的實施和效果密切相關,是評價企業低碳生產運營情況的重要工具。

三、企業碳績效影響因素

目前學者對于企業碳績效影響因素的研究,可以歸結為以下兩種類型:一是在構建企業碳績效評價體系時,考慮碳績效的影響因素,并將影響因素作為評價指標納入評價體系;二是采用實證研究的方法探討一些因素是否對企業碳績效有影響以及其對企業碳績效的影響程度有多大。筆者通過對以往的研究成果進行梳理,將企業碳績效的影響因素歸納為內部和外部兩類。

(一)內部因素

1. 傳統能源的使用。傳統能源的使用作為企業生產運營的投入環節,與企業碳績效水平有著密切的聯系。張亞連和劉巧[1]在構建企業碳績效評價體系時考慮到燃料消耗這一影響因素;徐光華和林柯宇[12]也將煤炭消耗量、石油消耗量、天然氣消耗量等指標作為影響因素納入企業碳績效評價模型,而且最后的評價結果都表明低能耗目標有助于企業提高碳績效水平。與此同時,部分學者還考慮了傳統能源使用效率對企業碳績效的影響。張彩平等[13]將單位產品原輔材料消耗、單位產品能耗等一系列碳投入指標作為構建造紙企業碳績效評價體系時的影響因素;還有學者在構建碳績效評價模型時,將能源耗用強度[14]、高碳能源投入產出比[15]、煤矸石綜合利用率、煤層氣綜合利用率[16]等指標作為企業碳績效的影響因素。這些學者在評價企業碳績效時發現,能源的使用效率越高,企業碳績效水平也會越高。

除此之外,還有學者認為企業傳統能源使用所帶來的經濟效益對碳績效也有一定的影響。譚德明和何紅渠[17]將經濟效益指標作為影響因素納入碳績效評價模型,并且將經濟效益定義為傳統能源投入所帶來的經濟增加值與營業收入的比值;張亞連和劉巧[1]在設計碳績效評價體系的產出指標時考慮到經濟效益對企業碳績效的影響,認為經濟效益就是通過較低的碳排放量來達到企業經濟利益的最大化,并且將工業總產值這一指標衡量傳統能源投入所帶來的經濟效益;也有學者借鑒平衡記分卡的思路,利用平衡計分卡的財務維度反映傳統能源使用所帶來的經濟效益對企業碳績效的影響[18,19]。這些學者在實證分析中得出,當傳統能源使用所帶來的經濟效益較高時,可以顯著改善企業的碳績效。

2. 污染物的排放。一個企業的碳績效水平在很大程度上取決于企業污染物的排放,尤其是溫室氣體的排放,因此污染物排放是企業碳績效的重要影響因素,許多學者在設計碳績效評價指標或者是構建碳績效評價體系時,都將污染物排放這一因素納入其中。張彩平等[13]在設計碳產出指標時就考慮了二氧化碳排放量以及廢水排放量等對企業碳績效的影響。羅喜英等[14]在評價企業碳績效時定義了碳排放削減率這一指標,考察了二氧化碳排放量的增長率對碳績效的影響。與此同時,他們在評價企業碳績效時發現,污染物的排放量越少,企業碳績效水平越高。

也有學者在此基礎上進行延伸,不僅考察污染物的排放量,而且考察污染物的排放是否達標,如CO2、SO2、氮氧化物、煙塵等排放達標率[12],或者是污染物排放的削減情況,如CO2的削減、SO2的削減、NOX的削減[16]等,再者是污染物的回收處理情況[18]等,并且最終研究證實,污染物排放達標情況的改善可以提高企業的碳績效水平。

此外,張彩平和吳倩雯[3]認為,企業產生的碳排放總量應該在合理范圍之內,并且指出,真正影響企業碳績效的是超出合理范圍的碳排放量。當實際碳排放量大于持有配額(“超排”)時,企業需要購買或者借貸配額,碳成本提高,對企業碳績效產生負面影響;當實際碳排放量小于持有配額(“減排”)時,企業可以出售或者儲存配額進而從中獲取碳收益,對企業碳績效產生正面影響。麥海燕和麥海娟[20]設計的企業低碳水平偏離指數蘊含了同樣的思想,其具體定義為企業當年實際碳排放和行業標準碳排放的差值與行業標準碳排放的比值。

3. 低碳行為的落實。企業在落實低碳行為方面所采取的行動和努力,同樣會影響企業的碳績效水平,眾多學者在設計企業碳績效評價指標時也會側重于這一點。企業低碳行為的落實可以分為事前、事中和事后三個方面。

首先是事前企業對于低碳戰略的制定。趙玉珍[15]在設計企業低碳發展行為指標時,將企業低碳戰略規劃的完善度納入其中,以反映其對企業碳績效的影響。

其次是事中企業對于低碳行為的落實。李林和朱沙沙[21]在設計公共工程項目的碳績效評價體系時,將了解低碳技術和知識的高級技術員工數、用于低碳知識培訓的費用、低碳和環保技術更新投入、低碳材料(設備)投入等影響因素納入其中,考察公共工程項目在落實低碳行為方面的表現。此外,管理層低碳關注度[18]、生態保護措施[19]、環境污染事故預防[15]等相關影響因素也被學者們納入碳績效評價體系。這些學者在應用企業碳績效評價體系時發現,事中企業的低碳行為落實程度越高,越有利于改善企業碳績效。

最后是事后企業對于自身落實低碳行為的評價和反饋。李林和朱沙沙[21]將實際低碳材料(設備、技術)的使用程度、可再生能源利用程度指標納入公共工程項目碳績效評價體系,從項目產出的角度體現這些因素對企業碳績效的影響。還有學者利用員工滿意度[18]、環保事故或榮譽個數[19]等指標來考察企業碳績效水平。評價結果表明,事后企業對于自身低碳行為的評價和反饋越好,企業碳績效水平越高。企業可以針對自身低碳行為的落實情況加強監督并進行反饋,發現問題并及時改進,進而改善企業碳績效。

4. 董事會特征。許多研究表明,董事會特征與企業碳績效之間存在密切的聯系,并且對企業碳績效有著重要的影響。Haque[22]研究發現,董事會的獨立性(獨立董事人數占董事會規模的比例)和董事會性別的多元化(女性董事人數占董事會規模的比例)與企業的碳減排舉措有著積極的聯系。陳華等[23]通過實證研究發現,獨立董事人數占董事會規模的比例越大,企業碳績效水平越高。謝志明和劉曉清[8]的研究也發現,獨立董事比例和董事會性別的多元化會對企業碳績效產生積極的影響,同時還發現,在多家企業擔任董事的董事,即董事會連鎖性會對企業碳績效產生消極影響。另外,Moussa等[24]研究發現,董事會的環境導向可以通過低碳戰略直接或間接地影響企業碳績效。企業董事會的環境導向和低碳戰略是減少溫室氣體排放的重要因素,制定良好的環境戰略可以提高企業碳績效,董事會的環境導向程度越高,表明董事會成員對企業的環境問題越重視,相應地會制定戰略或是采取措施解決企業的環境問題,從而提高企業碳績效。

除此之外,Elsayih等[25]指出,首席執行官在解決氣候變化問題(包括溫室氣體排放)方面發揮著重要作用,首席執行官的管理經驗和雙重性(是否兼任董事長)與企業碳績效正相關。擁有多家企業管理經驗的首席執行官能夠更好地減少溫室氣體排放,因為他們對環境因素有更深入的理解,所以首席執行官豐富的管理經驗會提高企業碳績效。當首席執行官和董事長職位合并時,大量權力掌握在一個人手中,這樣可以提高最高管理層的決策效率,減少董事會成員之間的意見沖突,進而提高企業碳績效。

5. 碳信息披露。近年來,管理和報告碳排放在企業中越來越流行,企業披露有關其降低溫室氣體排放計劃及其總體氣候變化戰略信息的壓力越來越大。隨著企業對環境威脅的認識不斷提高,披露更多可靠的信息以評估未來相關的風險和機遇也越來越重要。根據以管理為導向的環境披露觀點,響應利益相關者和公眾要求的環境披露報告被認為可能有助于企業發展其計量和管理活動,并推動企業可持續發展。短期來看,企業會因為外部利益相關者的壓力而采取行動以滿足他們的需求;長期來看,企業向外部披露相關的環境信息可能會影響管理層在環境方面的決策,從而在企業內部獲得低碳發展的動力以改善企業環境績效。

部分學者研究發現,企業碳信息披露對碳績效也有一定的影響。Qian 和Schaltegger[26]研究發現,企業碳信息披露水平的變化與碳績效的后續變化正相關。對企業來講,提高環境信息披露質量和擴大環境信息披露范圍的壓力可以推動企業對可持續性和改善環境績效做出承諾。與此同時,鑒于企業經營范圍內外對碳信息的需求不斷增加,碳信息披露過程能夠也應該導致企業碳管理行為的改變以及碳績效的改善。Alsaifi[27]通過實證研究得出了相同的結果,即加強企業的碳信息披露有利于改善溫室氣體排放方面的碳績效。Hassan 和Ibrahim[28]研究發現,對于一些特定環境活動的披露,如廢物管理、氣候變化風險和氣候變化活動,是企業碳績效的重要影響因素。

除上述內部影響因素外,周志方等[29]研究發現,企業碳風險意識的增強也會促進企業碳績效水平的提高。此外,也有學者指出,企業資產集約度(企業房產、廠房與設備總和占資產的比例)也對碳績效水平有顯著的正面影響[23]。

(二)外部因素

1. 政府的監督與管理。企業為獲得和保持法律地位,需要肩負保護環境的社會責任。其中,企業外部的政治因素對企業環境績效具有重要影響。通過總結國外眾多學者的研究成果可以發現,政府環境管制對企業減排有著積極的影響,而且企業落實低碳行為時所使用的技術依賴于政府的環境激勵,所以政府應該提供更多的財政和技術支持,鼓勵中小企業提高環境績效[30,31]。國內也有學者探究了政府的監督與管理對企業環境績效的影響,總結他們的研究結果可以得出,政府的環境管制政策在總體上可以有效降低企業的污染排放,而且對國有企業的效果更加顯著。此外,企業在進行低碳創新時會受到政府環境管制的影響,政府會通過低碳教育、完善法律法規促進企業創新,進而提高企業環境績效[32,33]。

作為環境績效的一個分支[1],企業碳績效同樣會受到環境規制的影響。管亞梅和趙瑞[34]通過實證研究發現,政府的環境管制對企業碳績效有正面影響,而且這一影響在國有企業中更加顯著。汪方軍和孫俊勤[35]通過研究也得出了相同的結論,他們以我國A股上市公司為研究對象,探究政府壓力對企業碳績效的影響,發現政府方面的環境管制可以明顯提高企業碳績效水平,當政府對企業的環境表現施壓時,企業迫于壓力會改善自身的碳績效。周志方等[36]通過實證研究也發現,來自政治利益相關者的壓力可以促進企業碳績效的改善,政府加大施壓力度,會提高企業碳績效。

2. 經濟利益相關者的壓力。企業處于動態的經濟環境之中,低碳經濟浪潮的興起也迫使企業采取措施以維持其合法地位和競爭優勢。影響企業碳績效的外部因素除了政府的監督與管理,還有來自經濟利益相關者(主要包括投資者、競爭者和消費者等)的壓力。周志方等[36]指出,企業碳績效水平的提高受到經濟利益相關者的壓力的影響。為了得到經濟利益相關者的認同,企業會進行節能減排,落實更多的低碳活動,改善低碳表現,提高自身碳績效水平,以消除經濟利益相關者所帶來的壓力。

從投資者方面來看,投資者在進行投資決策時,往往需要企業披露溫室氣體排放強度和能源使用、參與排放交易計劃、應對氣候變化的公司治理和戰略等氣候變化相關信息。Cordeiro和Tewari[37]以500 家美國公司為樣本進行研究,發現投資者對企業的碳績效水平有著積極的反應。從競爭者方面來看,外部經濟環境中的競爭者對企業環境披露的管理決策具有較大的影響。Cai和Zhou[38]研究發現,競爭對手作為企業的外部壓力,通過內部驅動影響企業的生態創新,進而影響企業的碳績效水平。從消費者方面來看,消費者會對環境信息披露程度方面的管理決策產生強烈影響。Grimmer 和Bingham[39]研究發現,企業是否向消費者披露其碳績效往往會影響消費者的購買意愿。此外,企業的合作伙伴也會影響企業碳績效。Ashraf 等[40]指出,企業合作伙伴網絡可以正向調節財務寬松與碳績效之間的關系。而且,與碳市場的直接聯系可以為中心企業提供新的資源、信息和技術減少碳排放,提高企業碳績效,利用網絡中的信息和知識庫,吸引并與擁有更多資源的企業結成聯盟。

3. 社會公眾的壓力。除了政府和經濟利益相關者,社會公眾也會對企業碳績效產生影響。來自社區的壓力在促進企業提高環境管理水平方面會發揮積極的作用,企業為了不與當地社區產生矛盾并改善彼此之間的關系,會采取對環境有益的行為,滿足社區對良好生活環境的需求。Phan 和Baird[41]認為,社區施加的壓力影響了企業環境管理體系(EMS)的全面性,而環境管理體系的全面性與環境表現之間存在正相關關系。程博等[42]研究發現,由于社會公眾的壓力以及自身經營發展戰略的需要,在全球生產經營發展的企業往往具有較強的環境意識,采取積極的態度和行為進行環境治理,這會顯著地改善企業自身的碳績效。周海華和王雙龍[43]研究發現,企業面臨的社區環保壓力越大,越有利于環境作業績效的改善,企業在面對來自社區居民的壓力時,有必要調整其污染防治的相應決策,提高企業碳績效。

除上述外部影響因素外,學者們還發現,市場化指數(地區市場化發展水平與程度)對企業碳績效水平也有著顯著的正面影響[23]。當企業所處地區的市場化發展水平與程度較高時,對于政府或相關部門來講,為了維護市場的健康運行,他們會制定并完善相關的法律法規,并且加大執法力度,嚴懲違法行為;對于市場上同行業的競爭者來講,為了獲取更大的競爭優勢,他們會采取更加環保低碳的生產運營模式;對于消費者來講,為了保護賴以生存的地球家園,他們更愿意企業生產或提供低碳綠色的產品或服務。基于以上種種利益需求,企業往往會重視對環境的保護,加強碳績效管理。

(三)小結

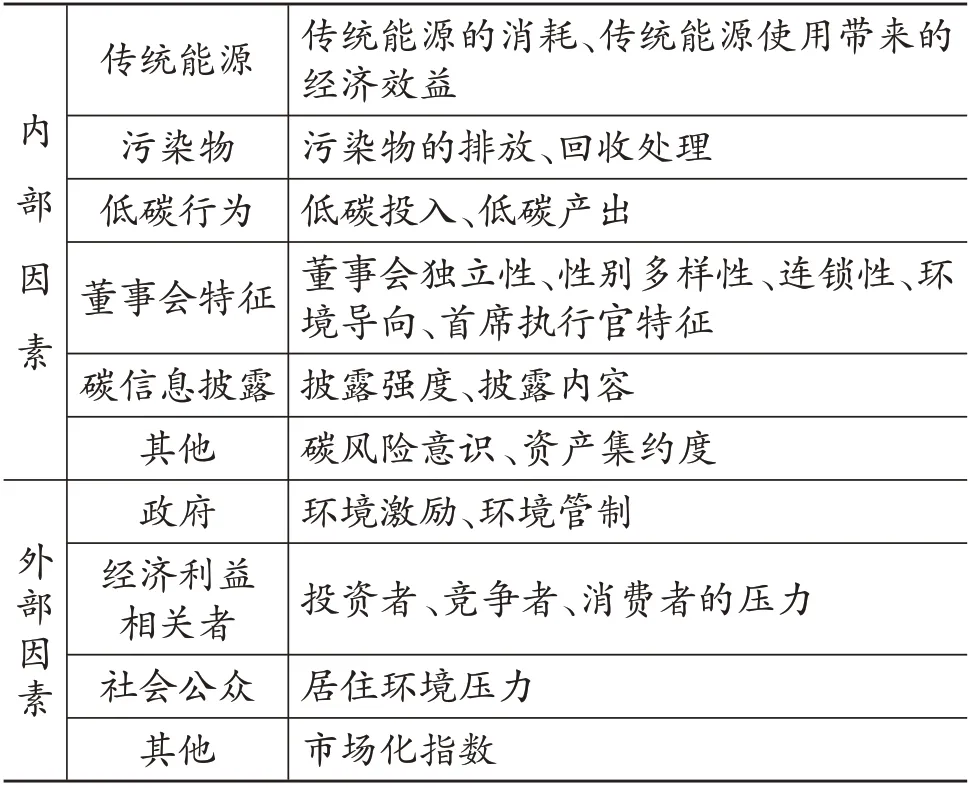

從以上歸納可以看出,企業碳績效的內部影響因素包括傳統能源的使用、污染物的排放、低碳行為的落實、董事會特征、碳信息披露等,外部影響因素則包括來自于各方利益相關者的壓力,匯總結果如表1所示。

表1 企業碳績效影響因素匯總

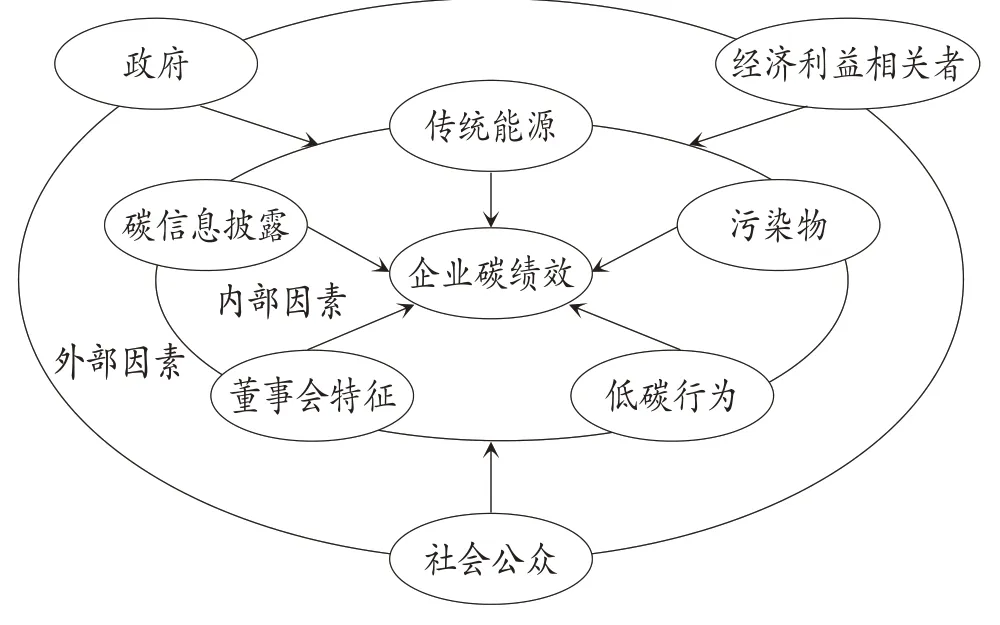

與此同時,基于相關文獻和實際情況,筆者認為企業碳績效影響因素之間并不是獨立存在的,而是呈現出層次分明、交互作用的特征,其整合模型如圖2所示。

圖2 企業碳績效影響因素整合模型

從圖2可以看出,企業的外部環境通過對企業施加低碳減排的壓力,迫使企業采取行動進行整改,而整改會滲透到企業生產運營的各個流程中,包括作為投入環節的傳統能源使用、作為產出環節的污染物排放,乃至中間流程的經營管理。企業通過采取行動提高自身的碳績效水平,以謀求合法地位以及獲取競爭優勢。

四、研究不足與展望

本文通過對碳績效領域的現有研究成果進行回顧,總結梳理影響企業碳績效的內外部因素,并探索內部因素與外部因素之間的聯系。同時,找出現有研究的不足之處,并針對該領域未來的研究趨勢進行展望。

(一)研究不足

1. 研究成果相對不足。導致該現狀的原因主要在于,企業碳績效是近些年來新興的研究領域,國內外學者對研究企業碳績效影響因素的現實意義缺乏足夠深刻的認識。

2. 沒有充分對影響碳績效的各層次因素之間的聯系進行探究。企業本身與其所處的外部環境是相互聯系的,即企業存在于市場中,市場又處于社會中,但是反觀目前的研究,絕大多數學者僅以單獨探索某一層次因素對企業碳績效的影響為主,而沒有綜合考慮各個層次因素之間的聯系。

3. 研究方法相對單一。目前國內外學者在探究企業碳績效影響因素時,均采用的是實證分析的研究方法,以企業碳績效為因變量,以影響因素為自變量,通過構建方程來探究各個因素對企業碳績效的影響程度。可見,研究方法相對單一。

(二)研究展望

1. 準確地對企業碳績效的含義進行界定。目前關于企業碳績效概念的界定并不是很清晰,如在企業生產經營的視角下,有學者認為可以利用企業低碳生產運營過程投入以及產出的成果來評價企業的碳績效水平[5],也有學者認為碳績效僅是企業在減排方面所做的努力[18],不同的學者有著不同的見解。此外,要明確碳績效、低碳績效、碳排放績效等相關概念的差異,準確區分這些概念可以幫助學者在開展后續研究時確定研究方向與研究范圍,不會因概念不清晰而導致研究混淆。

2. 跨層次研究。目前學者們對于企業碳績效影響因素的研究,絕大多數是基于某一層次因素展開的,如企業內部層次的董事會特征[8]。而企業碳績效水平往往是由多層次多因素的相互作用共同決定的,單層次因素或許對碳績效有一定影響,但考慮各個層次因素的影響才更加具有信服力,這也為未來學者的研究提供了方向。未來學者對于企業碳績效影響因素的研究應該從單一層次因素向多層次因素轉變。

3. 基于影響因素設計企業碳績效評價指標。目前學者們對于企業碳績效的研究側重于評價指標的選取以及評價體系的構建,在對企業碳績效進行評價時,所選取的指標大多是根據相關行業標準或是具體研究方法而確定的,具有較大的隨意性。倘若根據影響因素設計碳績效的評價指標,則可以更真實地依據企業自身情況反映該企業的碳績效水平,保證碳績效衡量的有效性與真實性,這為未來學者設計企業碳績效評價指標提供了新的思路。