醫工結合,服務健康中國

——記國家老年疾病臨床醫學研究中心(四川大學華西醫院)特聘研究員江寧

李文博

2021年5月11日,國家統計局公布了第七次全國人口普查結果。數據顯示,我國60歲及以上人口為26402萬人,占18.70%。與2010年相比,這個比重上升了5.44個百分點,人口老齡化程度進一步加深。

人口老齡化加深,隨之而來的是,老年健康和老年疾病防治成為廣受關注的重大民生問題。為了加強老年性疾病的臨床研究,幫助提高老年性疾病的預防和診斷;加快推進老年醫學重大疾病防控技術突破和醫學成果轉化推廣應用,為健康中國建設提供有力保障,2016年,國家老年疾病臨床醫學研究中心(四川大學華西醫院)獲批成立,成為中國西部唯一的國家級老年疾病臨床醫學研究平臺。2021年4月,特聘研究員江寧的加入,讓國家老年疾病臨床醫學研究中心(四川大學華西醫院)的科研實力再上一層樓。

在生物信號處理領域,江寧的名字并不陌生。早在2009年,他在攻讀博士學位期間首先提出多通道表面肌電信號處理的框架和具體算法,在肌電控制假肢領域開辟出了新的方向;2017年,他又率領團隊開發出目前世界上先進的非侵入式智能康復系統的核心技術——超短延時非侵入式腦機接口;從2012到2017年連續6年,他關于腦機接口在中風運動功能康復的研究被提名為腦機接口大獎(The BCI Award),每年全球只有10項研究被這一獎項提名,江寧的研究在2014年被提名為全球第三名,2017年為全球第一名。

重拾夢想,開辟新方向

1994年,江寧以優異的成績被保送西安交通大學信息與通信工程系。1998年畢業時,正值通信工程大熱,他輕松獲得進入外企工作的機會。然而,在外企工作的4年間,雖然待遇優厚,生活無憂,可工作技術含量低,重復性強,令他逐漸失望。2002年,江寧下定決心辭職,出國讀研,重拾少年時期的科研夢。

人與機械的結合,是江寧從高中時期就著迷的一個研究方向。科幻片《機械戰警》和《星球大戰》里機器人的炫酷形象曾激發了他無盡的遐想和青春的熱血。只可惜那時查找信息沒有如今方便,他并沒有找到一個與自己的志向完全吻合的專業,直到上了大學才了解到“生物醫學工程”這一領域。2002年,從外企辭職后,江寧遠赴加拿大新布倫瑞克大學,攻讀生物醫學工程專業的碩士和博士學位,其研究尤其側重生物電信號方面。碩博期間,因為突出的研究能力,江寧還以助理研究員的身份在新布倫瑞克大學進行肌電信號處理的研究。主要研究目標為從多通道表面肌電信號中提取出神經肌肉系統的控制信號,并用于智能多功能假肢的控制。同時通過對肌電信號的分析,為神經肌肉系統建模并監控運動肌肉疲勞。

江寧

2007—2009年,江寧參與到美國國防部先進計劃先進防務技術研究所(DARPA)的一系列項目中。“當時,美國正在進行伊拉克戰爭和阿富汗戰爭。他們吸取了在越南戰爭中的教訓,對士兵的頭部和軀干做了非常好的防護。因此,受致命傷的士兵非常少,而四肢殘缺的傷兵非常多。”在這樣的背景下,美國國防部先進計劃先進防務技術研究所得到專項撥款,用于研制假肢,力圖讓傷兵恢復到正常人的水平。項目由約翰霍普金斯大學應用物理實驗室(Applied Physics Lab)牽頭,組建了一個龐大的研究團隊。江寧攻讀博士學位期間的兩位導師菲利普·A·派克(Philip A.Parker)和凱文·B·英格拉哈特(Kevin B.Englehart)教授是國際頂尖的生物肌電信號專家,均受邀參與到這些重大項目中。

江寧當時的主要研究工作是,想辦法將截肢士兵的肌電信號提取出來,進行分析、解碼,嘗試通過這些信號去控制截肢士兵的四肢。經過幾年的實踐鍛煉,他在博士畢業時,寫了一篇名為“從多通道表面肌電信號中提取力量方程”的畢業論文,為以后肌電信號的深入研究打下了堅實的基礎。在論文中,他首先提出的多通道表面肌電信號處理的框架和具體算法在肌電控制假肢領域開辟出了新的方向。

在江寧的研究成果出來以前,學界通過肌電信號控制假肢,使用的是一種傳統的模式識別方法。利用該模式識別方法控制假肢,一次只能發出一個動作指令控制單個自由度,使得假肢的動作難以做到流暢自然。為了能讓截肢士兵的假肢做到像正常人的肢體一樣多個自由度同時激活,江寧提出基于“神經肌肉協同”控制方法,并基于這一方法,開發出了一套多通道表面肌電信號處理的框架和具體算法。在這一算法控制下的假肢,可以在手腕部同時激活3個自由度。

2010年,江寧的研究成果得到全球康復器械行業龍頭企業德國奧托博克公司的青睞,江寧成功申請到歐盟AMYO研究項目,前往德國奧托博克公司在德國杜德爾斯塔特的全球研發中心展開深度合作。德國奧托博克公司主要經營假肢、矯形器的康復器械產品。第一次世界大戰后,其創始人奧托·博克在柏林為成千上萬的退伍軍人提供了假肢和矯形器的產品,因此崛起。20世紀60—70年代,由于假肢技術水平的提升,在肌電假肢和模塊化系統的推動下,德國奧托博克公司的產品更上一個臺階。然而,近半個世紀過去,德國奧托博克公司假肢控制算法一直沿用60年代的基本模式。江寧提出的多通道表面肌電信號處理的框架和具體算法具有極強的前沿性。對奧托博克公司乃至整個智能假肢行業來說,都是一個具有變革性的標志。

江寧(前排右二)團隊合影

也正是在進行奧托博克公司新一代多功能假肢(Michelangelo Hand,米開朗基羅手)的肌電控制系統開發期間,江寧意識到一個深刻問題:智能康復器具研發過程艱難,造價高昂,最終只能應用到極少部分人身上。這意味著對于廣大的低收入殘疾人群來說,即便技術一再進步,他們仍然用不起。“像奧托博克這樣的在國際市場處于壟斷地位的大公司,雖然有技術,但并沒有很強的動力為中國市場上的普通殘疾患者定制物美價廉的智能假肢。所以,我在合作的過程中,逐漸萌生出將來回國利用所學為普通患者服務的心愿。”在江寧眼里,技術進步的果實,最終一定要惠及普通人。

拒絕“躺平”,回國創業

2015年,德國的工作告一段落,江寧再次回到加拿大,受邀加入加拿大滑鐵盧大學系統設計工程系開展工作。經過多年的積淀,2015年到2020年期間,他負責超過10個加拿大聯邦和安大略省科研項目,到校直接科研經費超過400萬加元。不僅如此,他還同時負責7個工業界合作研究開發項目。他所帶領的實驗室團隊5年間從無到有,形成擁有15名全職研究人員的高水平團隊。

頻頻承擔重大項目,團隊迅速壯大的背后,是江寧帶領團隊成員一路苦干實干的結果。當被問及科研工作中是否遇到過一些挑戰時,江寧笑著說:“每天都在面臨挑戰,每天都在探索別人沒有走過的路,挑戰未知是科學研究的基本特性。”但是,在面臨技術路線錯誤等困境時,江寧帶領團隊不氣餒、不放棄,一次次推倒重來、反復試驗。正是始終保持著這種不達目的誓不罷休的沖勁,才使得關于腦機接口在中風運動功能康復的研究在腦機接口大獎上獲得精彩表現。

2017年,江寧帶領團隊在腦機接口方面,開發出超短延時非侵入式腦機接口,該腦機接口能在300毫秒以內探測出人的運動意識,是目前世界上最先進的非侵入式智能康復系統的核心技術之一。據江寧介紹,一般腦卒中患者偏癱之后,半側身體都沒有或只有很弱的運動和感知功能。如何能讓偏癱患者重新具備運動和感知的功能呢?江寧在研究中,給腦卒中患者帶上特定的傳感器,讓他們在腦海中想象控制肢體的動作,通過傳感器來捕捉這一腦電信號,進而控制患者的外骨骼或者用電刺激相關肌肉來產生相應的動作。但是,通過控制肌肉產生動作,并非江寧開發腦機接口的最終目的。他的目的是通過反復的人工意識和肢體運動,來形成一個運動意識的閉環。讓患者在不斷重復的肢體運動中,對大腦產生新的刺激和反饋,最終令破損的腦區神經重新連接,幫助患者恢復肢體功能。

基于在肌電信號、腦電信號、心電信號等信號處理領域的深入研究和多年積淀,從2006年至今,江寧先后在國際權威期刊上共發表98篇研究論文和85篇會議論文。期刊論文大多發表在生物醫學工程領域和信號處理方向的權威期刊,包括《自然·生物醫學工程》(Nature Biomedical Engineering

)、《神經病學年鑒》(Annals of Neurology

)、《國際電子和電氣工程師協會信號處理雜志》(IEEE Signal Processing Magazine

)、《國際電子和電氣工程師協會工業信息學匯刊》(IEEE Transactions on Industrial Informatics

)等。此外,他還擔任了國際電子和電氣工程師協會-醫學和生物工程協會年會(IEEE-EMBC)、國際電子和電氣工程師協會-系統、人、控制論協會年會(IEEE-SMC)等多個頂尖國際學術會議的特別講座主席、專題主席和大會編輯。因為杰出的表現,江寧還先后獲得歐盟瑪麗居里學者(2012年)榮譽,入選中組部高層次人才計劃(2015年),獲得加拿大自然科學和工程研究會的發現獎特別補助(Discovery Accelerator Supplement,DAS)獎勵(2016年)、安大略省杰出青年研究獎(Early Researcher Award,2018年)等榮譽。2019年和2020年,他連續兩年被加拿大滑鐵盧大學提名為加拿大皇家協會青年會員(the College of Royal Society of Canada)和加拿大自然與工程研究院亞瑟B.麥克唐納學者(NSERC Arthur B.McDonald Fellowship)。

2021年3月,就在回國前夕,江寧獲得加拿大聯邦加拿大研究講席教授(青年組)(Canadian Research Chair [CRC Tier Ⅱ])。加拿大研究講席教授(青年組)是加拿大聯邦政府對中青年科學家的最高研究資助項目,類似我國杰青計劃。按照現在網絡上的流行語,以江寧的資歷和成就,完全可以在加拿大“躺平”了。可最終,這位心懷高遠的科學家還是選擇了回國,從頭開始,再創事業。

醫工結合,服務老年人

多年前在德國小城鉆研肌電控制假肢期間所萌生出的為普通患者服務的感悟,是促使江寧回國的首要原因。醫工結合則是另一個促使江寧最終回國發展的重要動因。“一個假肢產品從開發出來到上市、推廣,其實要經過一個非常艱難的過程。在國外的研究經歷中,我已經和合作者們經歷過了很多這樣的‘坑’。正因為如此,研究人員和工程人員更應該重視創新研發與成果轉化的關系。”早在2019年,江寧就在加拿大多倫多與當時的四川大學華西醫院副院長萬學紅教授(現任四川大學研究生院副院長)進行了會面,兩人對醫工結合之路、以人工智能造福普通患者的看法一拍即合。國內從上至下,大力發展科學研究,推動科技成果轉化的濃厚氛圍,更深深吸引著江寧。

只是后來,因為新冠肺炎疫情的緣故,江寧又在加拿大多待了一年多。提起這一年多的經歷,江寧的語氣透著惋惜之情。“我的實驗室為此不得不得關閉。而信號處理的研究是以人體試驗為核心的。如果沒有從人體上讀取數據這一環節,很多后續的研究都無法開展。”其間,江寧的一名博士生不得不因此改換研究方向,做不是很喜歡的課題。“這個結果并不是我們不努力造成的,而是外部客觀環境不支持你的研究。”新冠肺炎疫情期間的經歷,讓江寧回國發展的決心更加堅定了。

2021年4月,在新冠肺炎疫情稍有好轉之際,江寧迅速動身,正式加入四川大學華西醫院國家老年疾病臨床醫學研究中心,擔任特聘研究員。

從海外歸國,帶著一身世界前沿技術的江寧所肩負的工作除了展開相關科研工作,還負責建立華西醫院神經工程和神經信息研究中心。緊密結合華西醫院的多個臨床科室和團隊,包括康復科、骨科、神經外科、睡眠科、老年病科等,江寧將之發展成為一個擁有15到20名研究、由臨床和工程技術人員組成的跨學科、跨行業、強調臨床轉化的國內頂尖研究團隊。打好硬件(設備和空間)和軟件(臨床合作)基礎,目前已經引進一名優青(海外)人才。江寧計劃未來重點開展以人工智能控制的康復器械的研發,針對腦卒中、腦外傷、脊柱損傷、截肢等病患。該中心將成為華西醫院和四川大學在醫工結合戰略和醫學產業創新這兩個重大發展戰略中“醫學設備和制造研究院”和“國家精準醫學產業創新中心”這兩個科研和醫工轉化機構的重要組成部分。

回國之初,最令江寧感慨的一點是,不僅醫院領導非常支持自己的工作,在人力、物力、財力上給予他非常大的自由度,長年奮戰在一線的臨床科室主任們也一有時間就來找他探討臨床上的需求。“以前在加拿大,醫生們如果發現你的研究并不能馬上解決他的臨床問題,配合度就會差很多;有的時候,醫生非常忙,抽不出時間,科研進展也會受到影響。沒有醫院和醫生的支持,醫工結合這條路會非常難走。”而現在,依托四川大學華西醫院國家老年疾病臨床醫學研究中心這一平臺,江寧發現離自己的夢想似乎越來越近。

下沉資源,造福老百姓

目前,江寧在國內的團隊正在緊鑼密鼓地籌備中,已經有1名國家優青(海外)研究員、2名博士后研究員、4名博士研究生和2名專職研究助理,團隊初具規模。科研項目方面,江寧已經牽頭申報了科技部重大研發計劃,與國內多家相關科研單位建立了初步的交叉合作意向,未來還將開拓更多的合作項目。

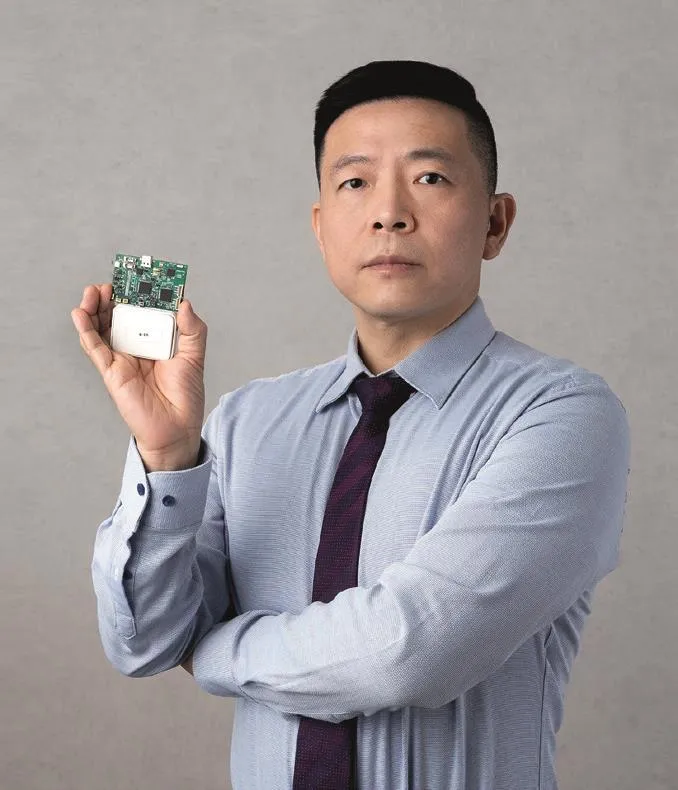

針對我國老年人群的失能和失智情況,進行人工智能方面的研究,是江寧團隊目前的研究重點。“我正在開發一種智能可穿戴設備。利用這種設備,老年人可以在家里、養老院、基層醫院測試自己的身體數據,通過數據網絡的傳輸,我們可以在實驗室對他們的數據進行分析,對相關老年疾病進行早期篩查、干預和跟蹤,而不是等到疾病到了晚期不能治療了才發現。”

肌肉減少癥,即肌少癥,是一種因持續骨骼肌量流失、強度和功能下降而引起的綜合征。相關研究認為,人體每10年肌肉重量減少6%,因此,一個典型的85歲老人的肌肉重量將是45歲時的3/4。患有肌少癥的老年人站立困難、步履緩慢、容易跌倒骨折。肌少癥還會影響器官功能,可能會引發心臟和肺部衰竭,甚至死亡。

然而,這是一種在老年人中具有低認識度、高發病率的疾病。社會對肌少癥的了解較少,通常認為人老了,“腿腳不利索”是正常的。即使學術界也是在2010年才有了肌少癥的初步定義,直到2016年,國際衛生組織才第一次將肌少癥確定為一種原發性或繼發性疾病。

肌少癥是江寧針對失能老人的研究中,比較新穎的一個方向。與在老年人群中頻發的神經退行性疾病不同,肌少癥是可逆的。老年人群可以通過佩戴一款幾百元的智能可穿戴設備,通過肌電信號的分析,結合新一代醫療物聯網技術,讓遠在千里之外的研究人員能及時了解他們的身體狀況,早發現、早治療。聊到興起處,江寧形象地還原起了自己設想的場景:“比如我們根據佩戴在張大爺身上的傳感器,發現他的身體出現了肌少癥的早期癥狀,就可以聯系他說:‘張大爺,根據您最近3個月傳感器傳送的信息,我們建議您到醫院做個進一步的檢查。’”由此,通過人工智能、大數據等方式,將大型綜合醫院的優質醫療資源和服務下沉到基層社區中,造福老百姓。不僅僅是肌少癥,在老年人群中高發的阿爾茨海默病等失智疾病也可以用類似的腦電信號處理等方式進行篩查、治療。

江寧

圍繞醫工結合主題,加強四川大學和華西醫院在生物醫學工程學科中“醫電”方向的課程建設,參與研究制訂新增博士點——醫學工程技術的培養方案,是江寧的另一項重要學科建設工作。江寧是一個在工作中有著強烈好奇心和挑戰欲的人,因此,對于這些草創期的工作,他都表現出十足的興趣。

未來幾年,通過腦機接口來早篩阿爾茨海默病,通過肌電信號來早篩肌少癥,研發相關的智能可穿戴設備是江寧給團隊定下的主要目標。特別是肌少癥,目前全球關于這方面的研究非常少,江寧希望借此,實現中國在這方面技術的彎道超車,做出全球首創的科研成果,并最終實現科技成果轉化,早日服務于老年人群。

對于江寧來說,能夠把自己所學的知識技能,最大限度發揮出來,服務建設我們的國家,滿足人們,特別是老年人群的健康需求,是非常大的榮幸。“老年人群的健康問題是全球大部分國家所面臨的難題,我希望通過我們的努力,為這一難題的解決,貢獻一些微薄的力量”。