重慶農業產業數字化轉型發展現狀問題及對策

何靖波 李權 蒲昌權

摘 要 近年來,重慶市農業數字化取得了階段性成效,但整體上處于起步階段,還存在軟硬件投入嚴重不足、數字資源整合不全、數字資源集成應用不夠、軟硬件兼容性不強等問題。為充分利用重慶市豐富的農業數據資源,解決生產經營主體和農戶對數字技術的迫切需求,需要加快重慶市農業數字化轉型,努力形成產業數字化、數字產業化的農業高質量發展格局,建議進一步統籌和集成開發農業數據資源、進一步完善農業數字化支持管理政策、進一步推進山地農業數字化示范試驗基地建設、制訂和實施科學合理的數字紅利分享解決方案。

關鍵詞 農業;數字化;數據資源;數字紅利;重慶市

中圖分類號:F323 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2022.07.060

農業產業數字化是用數字化技術改造和提升農業產業,在農業發展過程中進行農業要素、過程、管理的數字化。農業數字化不僅給農業技術帶來革命式的進步,還帶來經營理念的革新和消費觀念的深刻變化,極大地推動農業生產流程、產業生態和市場格局的再造。在經歷了“非洲豬瘟”“新冠疫情”等沖擊后,農業產業數字化的重要性更加顯現,但當前重慶市主要品種全產業鏈數字化覆蓋程度不足30%,產業數字化、數字產業化還需加快工作步伐。

1 ?重慶市農業數字化取得的成效

近年來,重慶市堅持研究開發、集成示范、推廣應用相結合,圍繞制約農業產業發展的瓶頸問題,實施農業生產智能化、經營網絡化、管理數據化和服務在線化“四大行動”,大力推廣智慧農業新技術新裝備,積極探索山地特色智慧農業應用模式,并通過項目實施,建成了一批智慧農業生產試驗示范基地,農業生產經營主體管理能力、經營水平及信息技術應用能力大幅提升,農業數字化取得了較大進展,主要表現在以下4個方面。

1.1 ?數字化體系建設不斷完善

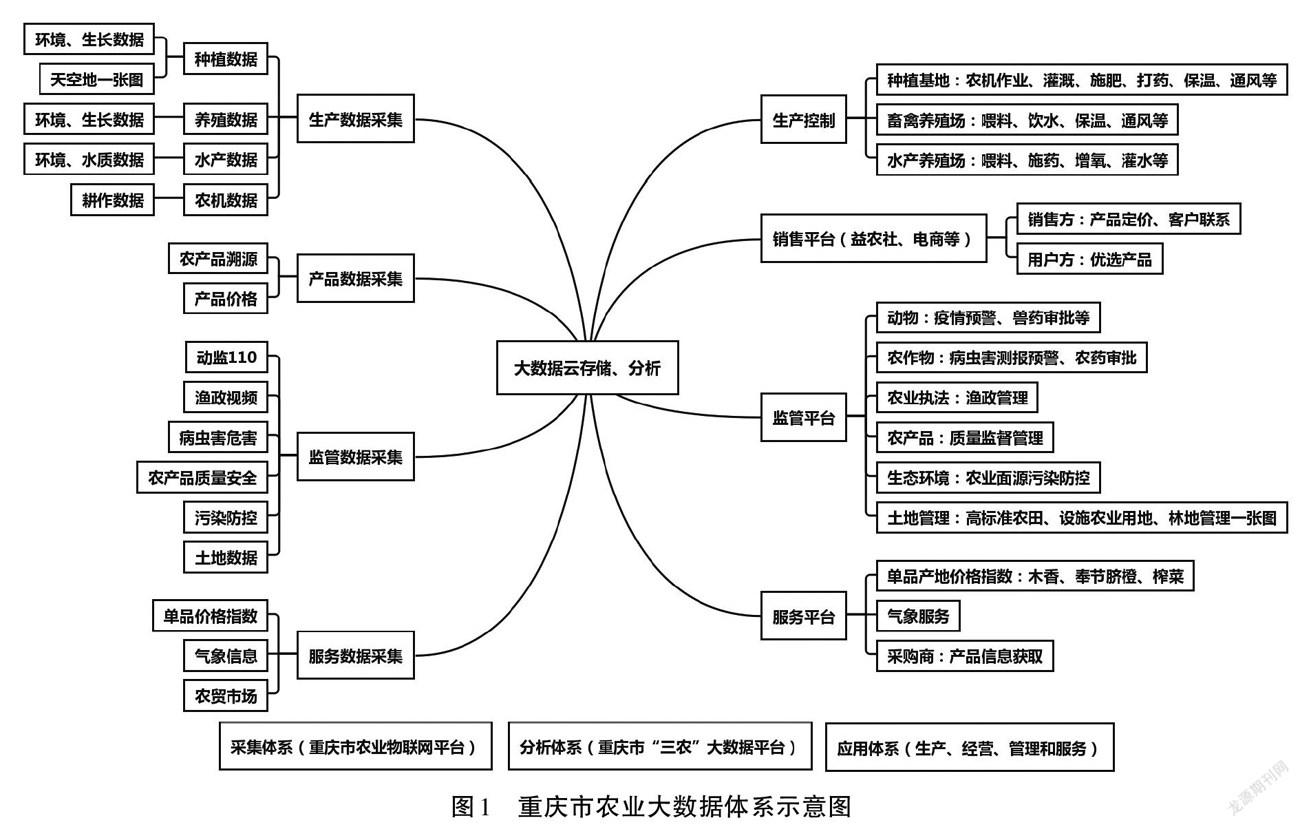

當前,重慶市集大數據采集、分析和應用為一體的農業大數據體系已基本形成。1)以重慶市農業物聯網平臺為主體,全國農作物病蟲疫情監測分中心、智慧農業等項目為載體,氣候和土壤墑情傳感器、視頻監控等為終端的采集體系基本形成。充分利用物聯網、智能設備、移動互聯網等信息化技術和遙感、無人機等現代空間信息技術采集數據,基本實現了農業數據采集“天、空、地”一體化,數據采集效率和質量不斷提高。數據歸檔系統、農業資源基礎數據庫建設不斷完善,農業基礎調查數據集中統一管理基本實現。2)以重慶市“三農”大數據平臺和全國信息進村入戶總平臺(簡稱“益農服務網”)等為總攬的數據分析體系基本形成。針對數據采集環節所得到的大數據,在各個環節進行分布式存儲和分析,對數據進行整理、加工,形成各環節的數據庫,上層對各環節關鍵數據進行融合處理分析,全產業鏈數據存儲分析系統的建設基本完成。3)生產、經營、管理和服務多方向的應用體系全覆蓋。圍繞全產業鏈各階段需求,智能大數據模型研究有效推動,大數據技術服務與產業深度結合,面向垂直領域的大數據服務模式創新不斷加快,大數據服務能力不斷提升,例如渝益農(益農信息社)、農作物病蟲害監測預警、農產品質量安全監管、動監110等(見圖1)。

1.2 ?數字化應用場景不斷豐富

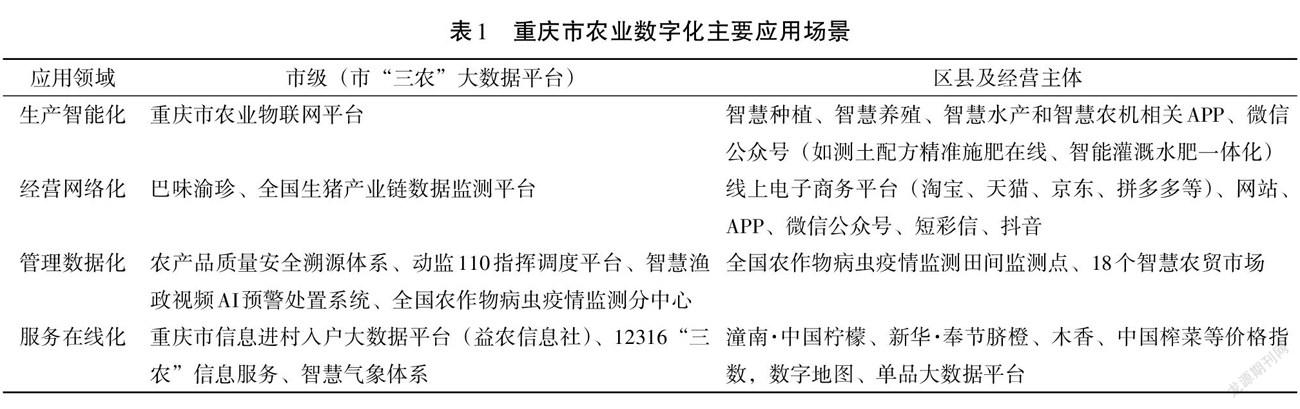

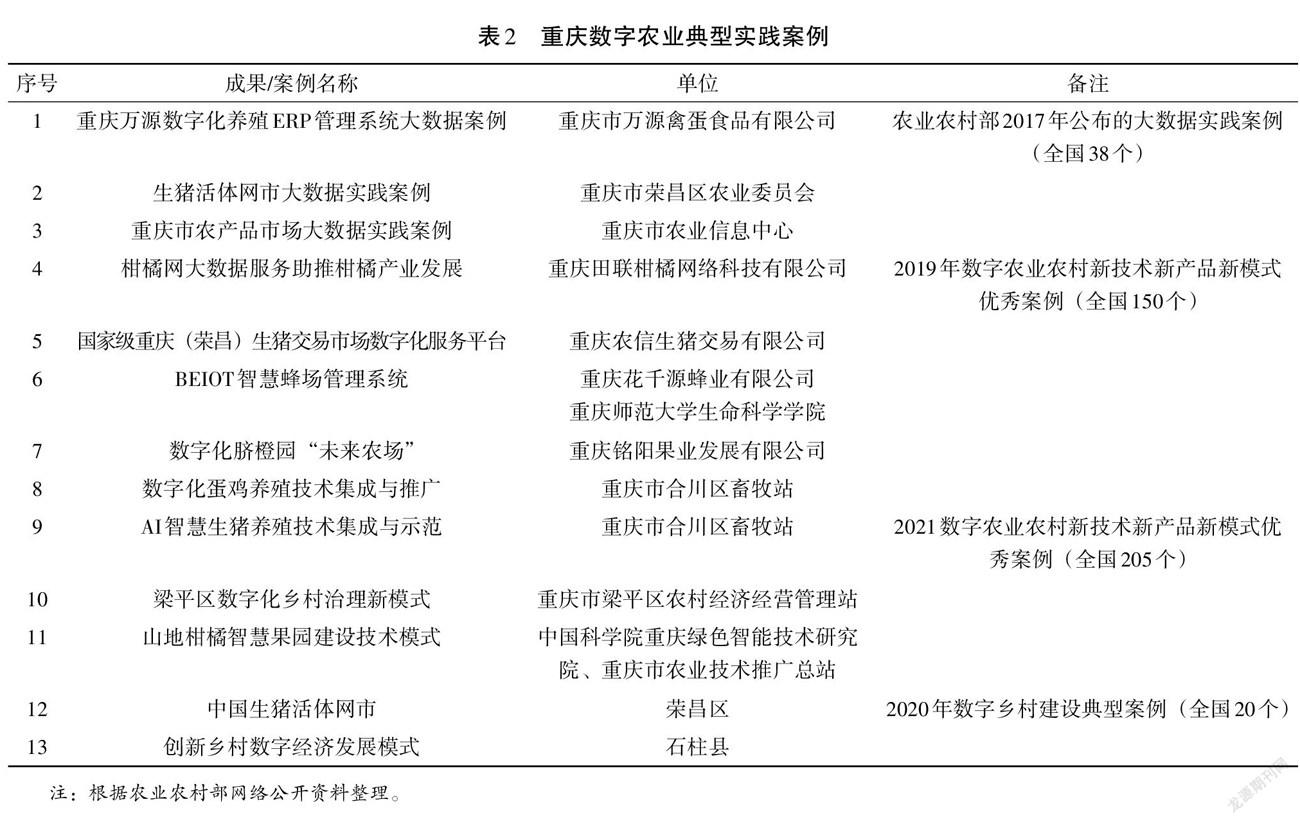

目前,重慶市在生產智能化、經營網絡化、管理數字化和服務在線化4個領域實現全覆蓋,應用場景不斷豐富。1)在市級層面上,以“三農”大數據平臺為統攬,包含了新型農業經營主體、農產品加工、農產品市場、農產品質量等20個專題,已融合數據資源目錄310個,數據指標達到8 200項,入庫信息超過8 500萬條,初步實現120個維度、68種展現形式的分析工作,其中農產品質量安全溯源體系發展追溯點2 100余個,注冊上線農業經營主體1 000多家,初步實現國家、市級、區縣和鄉鎮四級監管[1]。2)在區縣和經營主體層面上,通過淘寶、天貓、京東、拼多多等線上電商的網站、APP、微信公眾號、短彩信、抖音等多種服務和應用形式,種植、養殖、水產、農機等方面全面應用(見表1)。3)優秀實踐案例不斷涌現。2017年以來,重慶市13個案例分別入選農業農村部等大數據和數字鄉村建設相關案例(見表2)。此外,還有重慶5G智慧農業生產試驗示范基地、巫山數字果園等應用場景。

1.3 ?數字化信息服務不斷普及

重慶市涉農部門、經營主體不斷普及數字化服務。1)信息進村入戶全覆蓋。通過線上“益農服務網”和線下“益農社”相結合,提供公益服務、便民服務、電商服務、體驗培訓等綜合服務。重慶市已建成益農社站點9 332個,其中中心站34個、專業站1 210個、標準站4 776個、簡易站3 312個,重慶市所有農村行政村(社區)基本覆蓋。2)12316“三農”信息服務全方位。12316匯集了農業專家咨詢、致富經驗、市場資訊、價格查詢及農業品牌等內容。3)智慧氣象服務體系完善。目前已建成天樞·智能探測系統、天資·智能預報系統、知天·智慧服務系統和御天·智慧防災系統,并形成四級預警工作體系,構建六級預警信息發布傳播體系,預警信息基本上到村到戶到人。

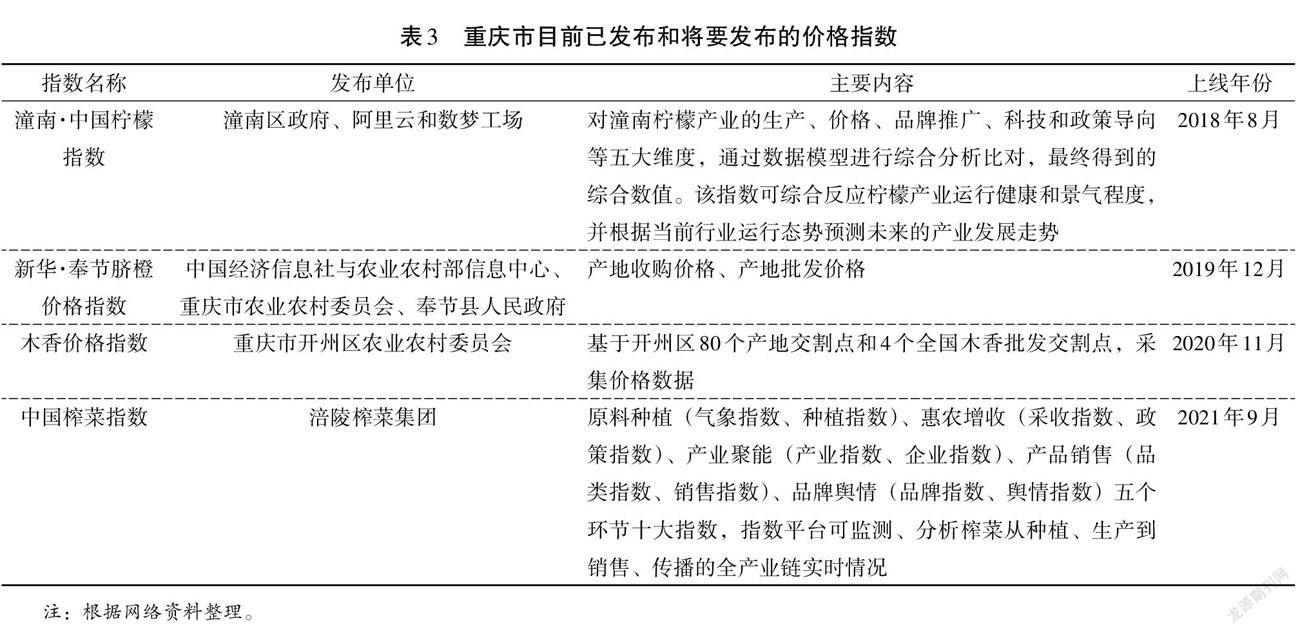

1.4 ?大數據挖掘開發起步良好

重慶市深度挖掘數據資源,在數據研究、展示、應用等方面起步良好。1)應用研究取得成效。以市重點攻關項目“重慶市柑橘精準管理系統研究”、國家科技支持計劃項目“柑橘營養診斷與高效施肥技術研究與示范”“柑橘非疫區建設”等為支撐,開發的單機版柑橘精準管理應用與示范系統受到專家們的高度評價,成果應用效果顯著。這些成果的應用推廣,為重慶市數字農業發展奠定了堅實的基礎[2]。2)農業數字化地圖試點示范。實現高標準農田、設施農業用地、林地資源等一張圖。重慶市農科院及江津、渝北、永川、墊江等區縣探索“衛星遙感+人工智能深度計算”模式,構建起油菜、水稻等農業數字化地圖,為農作物精準生產賦能。3)單品全產業鏈大數據建設試點推進。國家級重慶(榮昌)生豬大數據中心建設,忠縣、奉節、潼南、江津、巫山等區縣試點推進的柑橘、檸檬、花椒、茶葉、中藥材、脆李等全產業鏈大數據建設,促進各類涉農數據統籌整合,農業科學決策管理能力持續提升。4)研發了部分農產品價格指數。當前重慶市已發布的潼南·中國檸檬、新華·奉節臍橙、木香、中國榨菜等價格指數,旨在客觀反映相關產品價格走勢,為市場提供定價參考與決策支持(見表3)。

1.5 ?數字化監督管理不斷加強

重慶市在數字化監督管理方面取得了一定成效。1)行政管理平臺數字化建設逐步強化。肥料登記審批系統和數字農藥監管平臺完善,基本實現種植全程肥料、農藥的精準管控和農業投入品的安全追溯。漁船漁港動態監控管理系統異地容災備份中心、農機購置補貼輔助管理系統、動監110指揮調度平臺、智慧漁政視頻AI預警處置系統等建設促進了管理數字化。2)監督管理功能逐漸完善。國家農產品質量安全追溯管理信息平臺、全國農作物重大病蟲監測預警信息系統、養殖場直聯直報系統功能逐漸完善。3)市場監管不斷加強。18個智慧農貿市場基本實現“智能監管實時動態+電子支付全追溯+食品檢測遠程監控+商家信用等級全透明”監管。

2 ?重慶市農業數字化發展水平及存在的主要問題

2.1 ?農業數字化發展水平

總體來看,重慶市主要品種全產業鏈數字化覆蓋程度不足30%,農業數字化整體上處于起步階段。1)生產智能化方面,大都應用于一些大中型標準化規模種植基地和養殖場,小規模種植基地和養殖戶基本沒有應用,而適合山地的農業機械智能化推廣應用更是困難。2)管理數據化方面,當前主要用于電子政務、綠色食品產品溯源、氣象信息服務、數字種業、漁政監管等方面,企業管理方面的應用還很少。3)經營網絡化方面,電子商務尚未全覆蓋,而微信朋友圈、抖音較多,微信小程序、APP還較少。4)服務在線化方面,益農信息社雖然覆蓋廣但使用頻率不高,12316“三農”服務熱線功能單一。

2.2 ?存在的主要問題

當前,在軟硬件投入、數字資源整合、數字資源集成應用、軟硬件兼容性等方面還存在一些問題,制約著重慶市農業數字化轉型進程的推進。

2.2.1 ?軟硬件投入嚴重不足

農業數字化轉型的最終目標在于使農業整個過程更加高效、標準和可持續,為生產、經營主體帶來數字紅利。軟硬件是農業數字化轉型的載體,農業經營主體和農戶往往將“數字化轉型升級”理解成“傳統的生產資料投入”[3],認為數字化提供的直接收益低于成本,缺乏源動力,不愿意投入數字化設備。同時,由于農產品附加值相對較低、大田農業物聯網設備難以維護等原因,農業生產經營主體大多無力承擔高額的數據化設備投入[4]。從近兩年行業主管部門的智慧農業“四大行動”推廣應用項目情況來看,大都傾向于生產智能化方面,且資金主要用于解決農業生產基礎設施問題,財政資金用于智能化設備或軟件的投資占比很小。如何更為合理地處理農業數字化轉型短期建設與長期收益之間的矛盾,突破農業數字化轉型困局,依然亟待探索。

2.2.2 ?數字資源整合不全

當前,海量的生產、經營等數據不能有效收集整理。1)在平臺建設方面,市級農業物聯網平臺接入用戶不足1 000家,散布在各區縣的土壤墑情、病蟲害、養殖環境、水質、農機作業等生產數據資源未全面整合,更不能對這些數據進行加工處理,針對性地進行專家決策服務。2)在產業單品方面,除全國生豬大數據平臺外,重慶市柑橘、花椒、茶葉、中藥材等單品無統一平臺。重慶市農業數字地圖還局限于油菜、水稻等傳統糧油作物。3)在數據資源獲取方式方面,當前最多的是來自于農業部門在市場采集的價格數據,而其他數據相對較少,數據獲取方式較為單一。雖然已建成18個智慧農貿市場,“第一公里”生產環節和“最后一公里”銷售環節80%仍然無法獲得數據,導致無源可溯[5]。

2.2.3 ?數字資源集成應用不夠

在當前和未來一個時期,農業生產領域的數字化轉型面臨更為嚴峻的“集成應用”的考驗,農業生產領域的數字化大多還停留在基礎建設、單向應用層面,數據集成應用不夠。在種植板塊,主要在溫控大棚和大田智能灌溉水肥一體化方面應用,大多功能為智能控制,而與生產管理、生長監測、病蟲害預測預報、專家決策服務、產品溯源相結合的平臺資源較少。生豬、水產等產業也大多是生產控制、監控功能,除個別標準化規模養殖場外,基本上未用于生產管理、溯源管理、專家決策服務。

2.2.4 ?軟硬件兼容性不強

當前,市場上眾多的數字化設備和軟件缺乏全國統一的兼容標準,不同商家、用戶根據需要定制,難以與相關平臺對接融合,往往需要對軟件進行二次開發,造成了不必要的技術和數據浪費,同時增加了企業的人力成本。如某數谷農場使用國外某知名品牌智能灌溉系統,該品牌供應商不對用戶開放接口,用戶智慧農業平臺無法獲取灌溉數據,也不能在平臺上進行操作;市內某農科院實施智能灌溉項目,原供應商不給中標企業開放接口,該院不得已強行中止中標企業合同。

3 ?推進重慶市農業數字化轉型的建議

農業數字化是農業現代化發展的必然趨勢。農業具有生產地點的分散性、經營主體的多樣性、銷售環節的復雜性等自身特點,在利用數字化技術對農業的改造過程中要充分尊重農業自身規律,充分利用現代信息技術提升農業生產力。力爭到2022年底,重慶市主要品種全產業鏈數字化覆蓋程度達到30%以上的目標。

3.1 ?進一步統籌和集成開發農業數據資源

統籌零散的數據資源,集成圖、網、庫及平臺資源并深度開發應用。

3.1.1 ?統籌重慶市“圖、網、庫和平臺”建設

整合重慶市農科院和各區縣數字地圖資源,豐富柑橘、茶葉、中藥材、花椒、榨菜等品種,加大力度普及主要品種數字化地圖,力爭市域特色農產品全覆蓋。推進農村網絡建設,前端采用Wi-Fi、LoRa及NB-IoT等網絡方式,組成安全統一的一張網絡。建設并完善農業資源庫、專家庫、產品庫、涉農企業數據庫等物聯數據庫。著力推進“三農”大數據平臺(包括重慶市農業物聯網平臺)升級改造,做到一網鏈接可查、可視,全面提高農業行政管理和信息化服務水平。

3.1.2 ?集成全產業鏈數據資源

統籌協調農產品從生產、加工、運輸、銷售全產業鏈條上的每一個環節,重點解決“兩個一公里”問題。在生產端,重點解決包裝、信息溯源和生產標準問題,實現從田間到批發市場不同產地、不同產品溯源;在銷售端,規范銷售市場,提高生鮮電商的市場份額,實現從批發市場到餐桌的溯源。

3.1.3 ?多品類開發數據資源

在“潼南·中國檸檬”等價格指數編制經驗基礎上,開發并編制重慶市辣椒、花椒、脆李、玫瑰香橙等特色農產品價格指數,全面反映特色農產品產地價、批發價、零售價整體水平,記錄價格變化動態,揭示價格變化規律,預測價格變化趨勢,對特色農產品價格市場起到風向標作用。充分利用全國農作物病蟲疫情監測田間監測點采集的病蟲害數據,開發農作物病蟲疫情預測預報產品,指導農業生產。

3.2 ?進一步完善農業數字化支持管理政策

多渠道籌集建設資金,加大技術研發與推廣服務,規范行業管理,全面提升經營主體降本增效能力。

3.2.1 ?加大對農業數字化轉型的資金支持

農業數字化轉型更多具有公益性質,難以直接獲取數字紅利[6],為此,要制訂差別化的支持政策,加大農業數字化轉型項目的支持力度。財政支持的農業數字化項目,將物聯網設備及平臺軟件作為必要的建設內容。鼓勵利用智能溫控大棚、水肥一體化等種植業設施設備,加大對氣象站、土壤墑情傳感器、病蟲害測報、生長監測、智能控制等智能設備的投入力度;鼓勵標準化養殖場(含水產)安裝使用生產環境監測傳感器、污染物監控設備;鼓勵農機服務主體使用北斗導航系統等智能設備。

3.2.2 ?加大技術研發、推廣服務與培訓力度

積極支持科研院所建立數字農業研究機構,重點支持“天空地”種養生產智能感知和智能分析及管控技術、農業傳感器與智能終端設備及技術、分品種動植物生長模型閾值數據和知識庫系統、農作物種植與畜禽水產養殖的變化適應技術及模式、農業農村大數據采集存儲挖掘及可視化技術、山地高效農機等方面研發。重點推廣數字農業智能管理技術、智慧農業生產技術及模式、智能灌溉水肥一體化技術、環境監控與畜禽體征監測技術等涉農數字化生產、管理技術。加強農業數字化科技型企業和高新技術企業的培育,加強經營主體、操作人員操作技能培訓。

3.2.3 ?規范農業數字化管理

制訂農業數字化相關標準,加強監督,規范管理,促進重慶市農業數字化規范發展。推進數字化硬件設備與軟件產品地方標準的制訂,規范感知識別、傳輸存儲、分析處理、智能控制、信息服務等農業數據標準,規范行業行為。重視、保證數字技術及產品的高度兼容性,有效整合硬件設備供應商與軟件供應商,避免設備的二次對接和軟件的二次開發,杜絕技術浪費,同時避免企業過高的初次成本投入,并降低企業的二次轉換成本。

3.3 ?進一步推進山地農業數字化示范試驗基地建設

推進裝備智能化推廣應用及示范、西部“智慧農業·數字鄉村”示范區建設和“互聯網+”農產品出村進城工程試點。

3.3.1 ?推進數字農業技術集成、模式研究的技術試驗基地建設

整合重慶市數字農業技術資源,以市屬高等院校和研究機構為主體,設立“5G+智慧農業”創新實驗室,建設數字農業的技術集成、模式研究試驗基地,研究、集成基于地面傳感網的農業環境智能監測、智能分析決策控制、農業資源要素與權屬底圖研制、“天空地”數字農業集成等技術,主要農作物和畜禽智慧型生產技術模式,開展技術模式評估和市場準入標準研究。

3.3.2 ?推進數字農業生產示范基地建設

推進智能農機與智慧農業、云農場建設等融合的生產示范基地建設。引導山地型智能高效農機裝備加快發展,支持優勢企業對接重點用戶,形成研發生產與推廣應用相互促進的機制,實現智能化、綠色化和服務化轉型,建設適應重慶市山地農業的大田作物精準耕作、智慧養殖、園藝作物智能化生產等數字農業生產基地。

3.3.3 ?推進全產鏈數字化示范基地建設

以柑橘、檸檬、花椒、辣椒、榨菜、生豬等山地特色農產品為重點,分品種建設全產業鏈數字化示范基地建設,加強農業遙感、大數據、物聯網應用,提升農業精準化水平,推進生產標準化、特征標識化、產品身份化,全面提升數字技術在農產品生產、質量監控、商貿物流領域的應用水平,實現“種講良心、賣得稱心、買可放心、吃能安心”。

3.4 ?制訂和實施科學合理的數字紅利分享解決方案

要凸顯數字紅利,研究制訂數字紅利分享解決方案,廣泛調動生產、加工、流通相關經營主體的積極性。

3.4.1 ?打造普惠的“數字技術”應用場景

“數字技術”要為農業經營主體帶來實實在在的利益,相關應用場景要實現普惠。探索農業生產經營主體在農業數字平臺上可獲取農產品產地、交易情況、價格等數據,實現農業產業收入最大化。養殖戶通過“國家生豬大數據”可獲取全國生豬交易數據,在沒有中間商參與的情況下實現在線議價、線下交易,為養殖戶和屠宰場帶來更大利潤[4]。

3.4.2 ?力求數字化產品終端操作界面簡單,操作流程方便

由于農業生產、管理人員受教育程度參差不齊,年齡結構老化等原因,他們短時間內很難將數字技術融入到生產場景中。因此,技術設計及開發要以客戶需求為導向。數字技術產品在結合農業實際生產的過程中,推出“傻瓜式”更簡便的操作界面,供從業者使用。

3.4.3 ?開放數據交流方式

數據交流應有交換性、共享性,轉變數據授權方式,明確授予數據創建者(農業經營主體和農業從業者)對數據的主導權。開放產品質量溯源查詢、農作物病蟲害查詢、產地環境查詢等相關權限,供農業投資者決策、生產者農事安排和消費者擇優選擇產品。

參考文獻:

[1] ? 傅秋茗.運用智能化推動重慶現代高效特色農業提速發展的思考[J].重慶經濟,2020(3):23-24.

[2] ? 馮洋,詹林慶,王帥,等.重慶市數字農業現狀及發展對策建議[J].南方農業,2011(S1):75-76.

[3] ? 農信研究院.如何迎接“農業數字化轉型升級”中所面臨的挑戰[EB/OL].https://www.yangzhu360.com/xinjishu/20200630/25928.html,2020-06-30.

[4] ? 宋曉英,趙明飛,張素英,等.重慶市農業產業數字化發展調研報告[J].重慶經濟,2020(3):25-29.

[5] ? 中國科學院國家創新與發展戰略研究會.農業數字化的難點在哪里?如何實現農業數字化破局?[EB/OL].http://www.ciids.cn/content/2020-08/07/content_18726305.htm.2020-08-07.

[6] ? 曹佳斌.農業數字化轉型紅利亟待充分釋放[J].中國果業信息,2021,38(5):2.

(責任編輯:敬廷桃)

收稿日期:2022-02-23

基金項目:2020年度重慶市社會科學規劃一般項目(2020YBZX08)。

作者簡介:何靖波(1963—),男,四川武勝人,碩士,高級經濟師、副研究員,主要從事宏觀經濟、區域經濟及環境經濟研究。

*為通信作者,E-mail:344261331@qq.com。