塔拉溝地區延安組與直羅組古層間氧化帶特征對比分析

劉斌

(核工業二〇八大隊地勘二處,內蒙古 包頭 014010)

本文根據“古層間氧化帶型”砂巖鈾成礦理論為指導依據,根據綠色和灰色砂巖化學界面定位找礦的具體標志,在盆地北部直羅組先后發現了眾多特大的、超大型鈾礦床及礦產地。

延安組位于直羅組下部,可劃分為5個巖段,與直羅組相同,在盆地邊緣暴露地表接受了含氧含鈾水改造,使夾持于其間的砂體具備形成層間氧化帶型鈾礦的基本條件,本文總結了塔拉溝地區直羅組和延安組的古層間氧化帶特征,指出延安組同直羅組下段具有相似的控礦因素,并發現了較好的鈾礦化(異常)信息,其價值值得進一步探索。

1 地質概況

研究區域地處在鄂爾多斯中新生代盆地北面的伊盟所凸起的地點上,如圖1所示。

圖1 鄂爾多斯盆地北部構造分區略圖

北方向面臨著河套的斷層面,南面連接著伊陜大斜坡。印支運動直接造成了盆地從西面向東、從北向南進行大規模的傾斜,形成了一個巨大的斜坡地帶,并在此基礎上沉積了延安組、直羅組,特別是直羅組穩定展布的河流相砂帶,延安組繼承了直羅組的沉積特點,為后期鈾成礦提供了良好的儲層空間。燕山運動使研究區地層向西傾斜,造成北東南西向展布,與此同時給成礦期間含氧含鈾隨穩定運動規則,一定程度上給成礦創造了相對有利的條件且位于呼斯梁—皂火壕巨型鈾成礦帶上,具有有利成礦的構造位置。分析認為,延安組具有同直羅組相同區域構造背景和相似的鈾成礦地質環境。

本次研究工作總結了研究區直羅組下段及延安組的古層間氧化帶特征及鈾礦化展布特征,通過進行一系列對比,為下一步鈾礦找礦工作提供基礎依據。

2 古層間氧化帶展布特征對比

研究區延安組與直羅組的古層間氧化帶識別標志相似,均以綠色、紅色砂巖為古氧化帶的識別標志,灰色砂巖為還原帶識別標志[1],根據當前鉆探控制程度,延安組內過渡帶(礦化帶)較直羅組差。

2.1 直羅組古層間氧化帶展布特征

2.1.1 平面特征

研究區直羅組下段上亞段與下亞段砂體中綠色古層間氧化帶發育寬度7~35 km,總體由北向南、由北東向南西方向發育[2];古層間氧化帶的前鋒線地處于杭錦旗—巴音青格利—大營整條線路上,在整體面貌上呈現出由西北向東南的蛇形狀態發展,總長度約700 km;還原帶位于研究區西南部,發育規模較大,同時在研究區東部柴登壕地區見灰色還原帶殘留體。

2.1.2 剖面特征

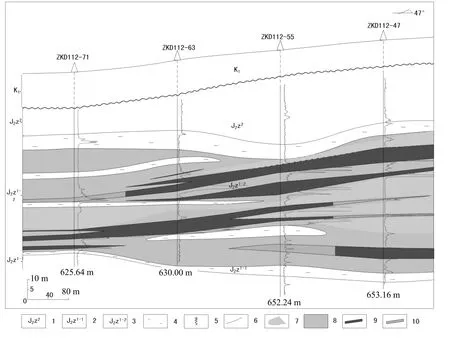

研究區域的直羅組下段上亞段和下亞段在氧化剖面的形成狀態是相似的,都是從東北方向延伸到西南方向,隨著態勢的延伸,綠色的古氧化砂層慢慢變薄,深度逐漸變厚,其整體的變化趨勢和地層的產生形狀相同。砂體氧化深度多在515~700 m之間,在研究區域內東南方向附近的氧化深度是最大的;氧化砂體多數是接近含礦含水層或者底板的。不同的地方在于含礦含水層中泥巖和粉巖層數漸漸增多,整體形成了泥沙泥的礦體結構,導致了氧化帶呈現向上并且層數變多,并沒推進的位置各不相同,對于礦體的多層產出進行控制,鈾礦同樣產生在綠色古氧化層和灰色的砂巖過渡層度之間的灰色砂巖當中,形成形態多數呈現出板狀或者層狀[3],如圖2所示。

圖2 大營鈾礦床典型剖面圖

在直落組的下端上亞的礦體當中相較于亞段礦體更為連續并且產量豐富,主要以層間氧化帶附近的翼部的礦體部門為主,下翼的礦體在整體上要比上翼的連續性好并且規模更大,在遠離氧化帶附近的礦體分布富集逐漸變弱,并且出現斷點,連續性逐漸變差,上下礦體之間的距離也變大,礦體大多數都是呈現出平整規則的板狀形狀。

2.2 延安組古層間氧化帶展布特征

研究區延安組劃分了5個巖段[4],古層間氧化帶在第Ⅰ、Ⅴ巖段發育較好,第Ⅱ~Ⅳ巖段在研究區內未發現,故以延安組第Ⅰ、Ⅴ巖段為主要找礦目的層。

2.2.1 平面特征

研究區延安組第Ⅰ、Ⅴ巖段內發育大面積的氧化—還原疊置帶,總體上由北東向南西發育。延安組第Ⅰ巖段氧化—還原疊置帶南北向延伸距離20~50 km,古完全氧化帶僅在剝蝕邊界一帶發育,寬度5~8 km,氧化帶前鋒線呈北西南東向展布,沿主河道向南延伸,推測大于150 km,還原帶主要位于研究區西南部,在東部罕臺廟一帶見灰色殘留體;延安組第Ⅴ巖段氧化—還原疊置帶平均寬度約8 km,發育范圍比第I巖段小,古層間氧化帶前鋒線呈近東西向不規則蛇曲狀展布,長近30 km,還原帶位于研究區南部[5]。

2.2.2 剖面特征

在研究區域中,延安組第一巖斷當中氧化帶的巖性當中呈現為綠色砂巖,根據受低層的傾向和砂體整體在空間上的分布形態等因素,在氧化—還原疊置帶當中多數呈現出下邊是綠色,上邊是灰色的現象,如圖3所示,氧化砂體一般為單層的闡述,并且埋深的整體變化較大,變化趨勢與地層產狀大致相同,由北向南、由北東向南西逐漸變薄,直至尖滅。局部地區受到了河道分流和眼砂巖所呈現出的非均性質的影響,使得氧化的方向發生改變,出現多層氧化的現象,同時也反應出了層間的氧化作用是受了砂巖的滲透性和還原能力以及地下水的流動動力的影響。

圖3 研究區延安組第I巖段典型剖面示意圖

研究區延安組第V巖段氧化砂體呈“上綠下灰”,如圖4所示,古層間的氧化帶是從東面向南面由淺變深進行漸變的,并且在北部和東部附近的氧化砂體的實際厚度和含水層的砂體厚實大致上是相同的,從向南和向西氧化砂體的整體厚度是要小于含水層的砂體厚度的,并且向前鋒線方向變窄,主要表現為灰綠色調并見有亮黃色褐鐵礦化斑點,古層間氧化特征明顯。

圖4 研究區延安組第Ⅴ巖段典型剖面示意圖

3 地球化學環境指標特征對比

通過對直羅組與延安組古層間氧化帶地球化學環境指標特征對比分析,如表1所示,直羅組含礦砂巖中有機碳的含量高于原生灰色砂巖,而有機碳的含量主要與沉積期的水動力條件有關,說明水動力條件的變異部位既是還原性介質的富集部位,也是成礦期的有利成礦部位。

表1 延安組及直羅組環境指標特征對比表

此外,含礦砂巖的低價硫的含量明顯高于原生灰色砂巖,說明在有機碳含量高的部位,砂體的還原性越強,越容易形成黃鐵礦,進而促進鈾的還原富集。延安組繼承了直羅組的沉積特征和成礦期改造條件[2],說明延安組具有較好的成礦潛力。

4 控礦因素對比

研究區直羅組下段及延安組內鈾礦化產出均受古層間氧化帶控制,在平面部位上,鈾礦主要的生產地點在氧化的前鋒線附近氧化—還原的疊置帶砂巖當中,在剖面上,鈾礦主要的生產地點是在綠色古氧化砂巖與灰色砂巖當中的過渡灰色砂巖當中,略有不同的是,在延安組第Ⅰ巖段鈾礦化產于綠色砂巖上部的灰色砂巖內,而在延安組第Ⅴ巖段及直羅組下段中,鈾礦化均產于綠色砂巖下部的灰色砂巖部位,推測由于延安組內煤層及還原介質含量較高,其地層內部還原能力較強,因此延安組底部氧化帶鈾礦化產在氧化帶頂部。

5 結論

從古層間氧化帶展布特征來看,延安組內古層間氧化帶發育范圍小于直羅組下段下亞段,直羅組下段下亞段整體的發育范圍是要比下段上亞段范圍小的,表明了層位的位置越靠上,古層間的氧化帶范圍的分布就越廣,氧化強度越大的規律。延安組沉積后與直羅組之間有一個沉積沖刷面,存在沉積間斷,該沉積間斷面造成了延安組剝露地表,延安組頂部發育5~50 m不等的高嶺土風化殼,致使延安組上部較底部古層間氧化帶規模變小。

延安組目前發現的鈾礦化,多產于主干河道邊部,砂巖變薄的區域,其產出規律與直羅組下段大營等礦床的產出規律一致,延安組同直羅組下段具有相似的控礦因素,即砂體厚度對鈾礦化有一定影響,在氧化強度適中的部位、砂巖厚度變化部位有利于成礦。