淄博陶瓷琉璃博物館藏黑釉粉杠瓷賞析

——兼論山東地區黑釉粉杠瓷器

常海波,王登峰

(淄博陶瓷琉璃博物館,山東 淄博 255000)

山東地區自古以來地理位置優越,交通便利,經濟發達。宋代,登州、萊州、膠州等地是重要港口,古運河從山東經過。同時,淄博、泰安、濟寧等地區的瓷土等制瓷原料和煤炭資源,帶來了人力物力的聚集,陶瓷業逐漸發展起來。

山東地區是古代北方重要的瓷器生產地區,瓷窯遺址集中在淄博、泰安、棗莊等地,有年代較早、時代連續、分布廣泛、技術精湛、精品繁多的特點。[1]黑釉粉杠瓷是山東地區古代瓷器的代表之一。馮先銘在?中國古陶瓷圖典?中稱贊黑釉粉杠瓷是淄博窯“最具代表性的”產品。淄博陶瓷琉璃博物館藏的三件黑釉粉杠瓷器均為山東淄博窯生產。現就淄博陶瓷琉璃館藏黑釉粉杠瓷器加以介紹,并淺析山東地區黑釉粉杠瓷年代、特點、歷史背景等情況。

一、器物介紹

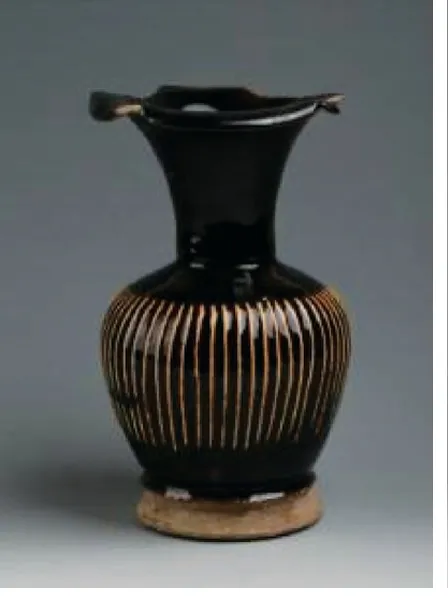

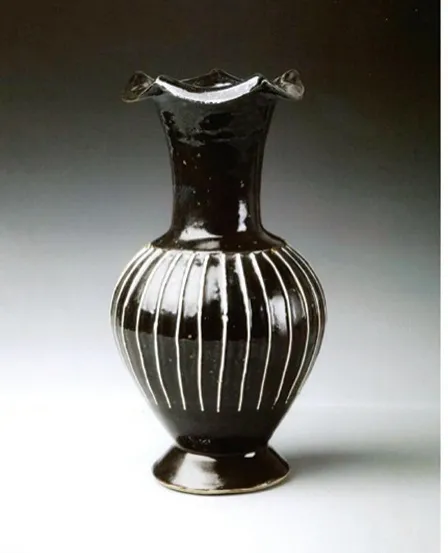

1.黑釉線條尊(圖1)。通高22.5 c m,口徑13.5 c m,腹徑13 c m,底徑10 c m。葵形四瓣花口,口外撇,口沿有殘缺,高頸。圓鼓腹,腹下部內收,圈足外撇無釉。除外足部,器身內外施黑釉,釉色黑亮。腹部有凸起白豎線58條,線條分布較為均勻。2.黑釉花口線條瓶(圖2)。通高21 c m,腹徑8 c m,底徑7.3 c m。五瓣花口,瓣尖向上挺立,長頸,豐肩,喇叭狀圈足。通身內外施黑釉,釉面光亮,瓣尖及瓣卷處釉面呈醬色。腹部有白棱線,三條一組與單條間隔分布,與黑釉形成鮮明的對比效果。

圖1 黑釉線條尊

圖2 黑釉花口線條瓶

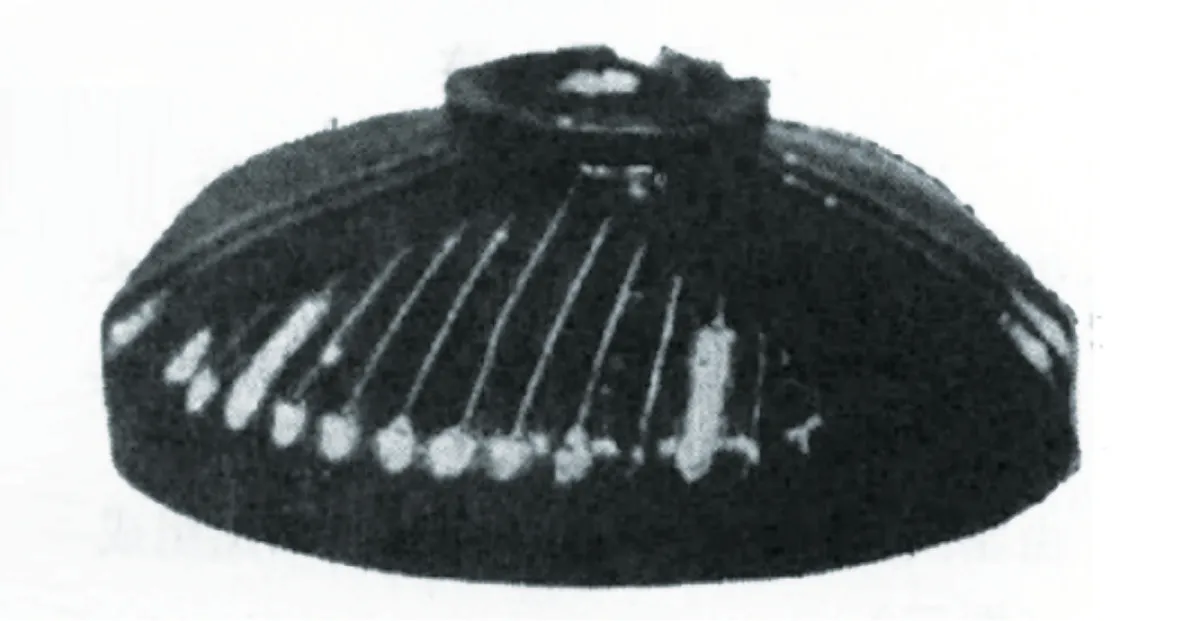

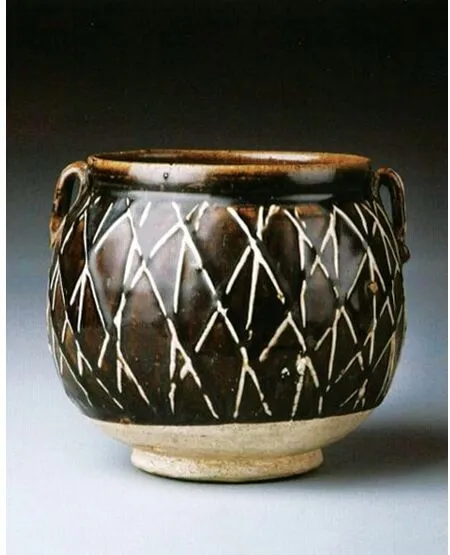

3.黑釉粉杠雙系罐(圖3)。通高16.8 c m,口徑15 c m,腹徑17.8 c m,底徑9.5 c m。直口,尖唇,矮頸,雙系置于頸肩兩側,深腹,微鼓。釉色黑亮,器身內外施釉,外不及底,內滿釉,有澀圈。腹部飾有77 條豎凸線紋,凸線紋間距均勻,略傾斜。

圖3 黑釉線條罐

二、山東地區黑釉粉杠瓷的年代

目前,山東地區出土黑釉粉杠瓷器的地點主要是淄博、泰安、青島、濱州等地。筆者根據山東地區發現黑釉粉杠瓷的古窯址和墓葬中發掘(試掘)報告,考訂出了黑釉粉杠瓷的年代。

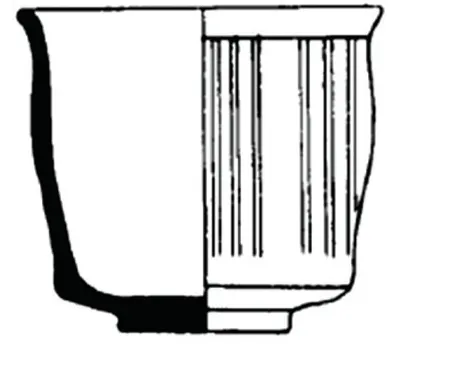

1.淄川坡地窯試掘報告。1956年至1977年間,淄博文物部門曾三次進行調查和試掘。根據地層關系,將出土遺物分為兩期:第一期年代大致在金代前期,第二期年代為金代后期至元代。出土黑釉粉杠瓷為Ⅰ式器蓋(圖4)、Ⅲ式和Ⅴ式罐(圖5、圖6),均屬第一期,年代為金代前期。出土報告表述,兩件黑釉粉杠瓷均為白胎、黑釉、凸線呈醬色。[2]Ⅰ式器蓋,口徑17 c m,高5.3 c m 米,白胎,外飾黑釉,醬色凸線,內無釉。Ⅲ式罐,口徑17 c m,腹徑21.5 c m,殘高17 c m,曲腹,雙系,腹外飾6組豎凸線,白胎,黑釉,豎凸線呈醬色。Ⅴ式罐,口徑15.6 c m,腹徑14.5 c m,高13.8 c m,足徑8 c m,白胎,黑釉,內腹下部及腹外近足處無釉,外腹部飾6足豎凸線。坡地窯出土的黑釉粉杠瓷的年代為金代前期。這是山東地區發現最早的黑釉粉杠瓷的窯址。2.淄川磁村窯出土報告。1976年,山東淄博陶瓷史編寫組對磁村窯進行了重點挖掘,將出土器物分為五期:第一期年代為唐代中期,第二期年代為唐代晚期或稍晚,第三期年代為五代-北宋早期,第四期年代為北宋中期-晚期,第五期年代為金代。出土的黑釉粉杠瓷為第五期金代,黑釉粉杠瓷為Ⅲ式罐(圖7),該罐高16 c m,口徑14.6 c m,足徑9 c m,白胎黑釉,釉下用護胎釉畫豎杠,器內黑釉刮線,外腹近足部無釉。淄川磁村窯出土的黑釉粉杠瓷的年代為金代。[3]3.博山金代壁畫墓發掘報告。該墓是在1990年建筑施工中發現的,出土了一批瓷器,其中有一件黑釉粉杠瓷罐。該罐口徑14 c m,圈足頸8.6 c m,高17 c m,圓唇,直頸,鼓腹,圈足,頸部有兩耳,內外施黑釉,外腹壁下部及圈足無釉,外腹施釉處施縱向粉杠紋。發掘報告斷定墓的年代為金代完顏永濟時的大安二年(公元1207年),且墓中出土的這件黑釉粉杠罐(圖8)為本地博山窯生產。[4]所以,博山金代壁畫墓出土的黑釉粉杠瓷的年代為金大安二年,為金代后期。

圖4 Ⅰ式器蓋

圖5 Ⅲ式罐

圖6 Ⅴ式罐

圖7 Ⅲ式罐

圖8 黑釉粉杠罐

4.青島即墨東障墓地發掘報告。2010 年6月,即墨市進行基礎建設時發現該處墓葬,青島市文物保護機構對其進行搶救性發掘,清理出墓葬6座。墓葬M1共清理出5件瓷器,其中一件為黑釉瓜棱小口罐(圖9)。該罐口徑6.2 c m,圈足徑12.6 c m,腹徑18 c m,高16.3 c m,厚0.6~0.8 c m,小口,尖唇,敞口,束頸,球腹飾瓜棱,矮圈足,黑釉,底部有墨書痕跡,似為“鄔宅”。發掘報告判斷該黑釉瓜棱小口罐的年代為金代,同時為淄博磁村窯所產。[5]5.泰安中淳于窯址調查報告。1977年,山東大學歷史系對山東泰安中淳于窯址進行了調查,發現了黑釉粉杠瓷片,外施黑釉,有凸起的粉杠五條,器內無釉,胎呈黃紅色。工作人員認為該窯址的年代為北朝隋唐至元明,年代跨度較大,其中黑釉粉杠瓷與淄博磁村窯、坡地窯同屬金代。[6]

圖9 黑釉瓜棱小口罐

綜合山東地區黑釉粉杠瓷器出土情況可以看出,山東地區黑釉粉杠瓷的生產年代為金代。因生產年代跨度較短,筆者依據淄博陶瓷琉璃博物館窯址調研資料及相關學術文章,簡要做黑釉粉杠瓷的歷史分期,認為山東地區黑釉粉杠瓷從試燒成功到消亡,大致經歷了三個階段。

發生期:金代前期。山東淄博坡地窯出土瓷器殘片(圖10:坡地窯瓷片標本),胎體的顆粒感較強,釉色不均勻,線條兩側釉層較厚呈現黑色,薄處呈現青色,線條為化妝土,表面不平處有黑色鐵銹斑。由此分析,此時山東窯口已經在探索黑釉粉杠瓷的燒制,但沒有完全掌握燒制工藝,呈現發生期的特征。此后,隨著山東地區窯爐燃料由柴向煤改進,逐漸掌握了這種制瓷技術,在淄博坡地窯、淄博磁村窯、泰安中淳于窯等窯口開始燒制生產。發展期:金代后期。隨著山東地區制瓷工藝技術的不斷進步,山東地區窯口已經能夠批量生產這類瓷器。黑釉粉杠瓷呈現出線條有力、釉色均勻、線條裝飾種類較多,制瓷技術完全成熟。在沿海港口窯址如膠州板橋鎮遺址、墾利海北遺址出土的山東當地的黑釉粉杠瓷(圖11、圖12)均應屬于發展期。衰弱期:金末元初。從山東地區各窯口出土瓷器情況看,金末元初,山東地區戰亂不斷,山東各地的瓷器生產都走向了沒落,制瓷業遭到嚴重破壞,有的窯口一度停燒,制瓷業的許多制瓷技術失傳。

圖10 坡地窯瓷片標本

圖11 膠州板橋鎮遺址出土黑釉粉杠瓷

根據山東地區古窯址和墓葬的發掘報告,可以推斷山東地區的黑釉粉杠瓷燒制年代為金代。同時,結合制瓷工藝沿革來看,部分黑釉粉杠瓷使用了剔刻法,如山東淄博鞏家塢窯址的瓷器殘片(圖13:鞏家塢窯剔刻線條紋瓷片標本),采用剔刻法制作線條,高起線條處呈現出了醬黃色,但整體上呈色效果較差,當屬工藝探索階段的產品。當地文博學者先后三次調研考察該窯址,確定該窯址燒制年代為北宋。綜合來看,山東地區黑釉粉杠瓷的上限或在北宋時期,燒造年代為北宋至金末。

圖13 鞏家塢窯剔刻線條紋瓷片標本

三、山東地區粉杠瓷的特點

關于山東地區歷史上燒制黑釉粉杠瓷的情況,不見正史和地方志記載。從目前的黑釉粉杠瓷出土情況來看,山東地區黑釉粉杠瓷的生產地主要集中在淄博、泰安地區,因泰安地區中淳于窯址的黑釉粉杠瓷并沒有明確的出土信息等資料,故本文所述特點以山東淄博地區黑釉粉杠瓷的特點為主。

從窯址的調查發掘來看,歷史上山東地區燒制黑釉粉杠瓷并無專門的燒制作坊,如在淄博磁村窯址、坡地窯址都有出土,且淄博窯的粉杠瓷器內普遍存在澀圈,應是伴隨著其他品種瓷器生產而燒制的。

山東地區黑釉粉杠瓷呈現出精細化生產趨勢,即可分為精品和大宗商品。黑釉粉杠瓷大致分為兩類:一類是線條呈白色的粉杠瓷(圖14、圖15)[7],另一類是線條呈醬黃色、紅色等其他顏色的粉杠瓷。白色線條的粉杠瓷為高端產品,該類產品采用瀝粉工藝在施黑釉坯體上繪制線條,后罩以透明釉燒制。該工藝較為復雜,色彩對比鮮明,是黑釉粉杠瓷中的精品。這一類產品數量較少。醬黃色線條的粉杠瓷為大宗商品,該類產品采用瀝粉工藝在坯體上繪制線條,后施黑釉,利用黑釉釉層厚薄呈色不同的原理燒制出醬黃色線條,該類工藝相對簡單,利于大量制作。在墾利海北遺址和膠州板橋鎮遺址出土的黑釉粉杠瓷中多為第二類產品。地方學者認為,黑釉粉杠瓷的制作工藝隨著需求量的增多,制作工藝逐漸由第一種簡化為第二種。館藏黑釉粉杠瓷屬第二種制作工藝產品。山東地區黑釉粉杠瓷器型及釉面色彩呈多樣性。淄博窯黑釉粉杠瓷器多是黑釉,也有結晶釉、醬釉,線條有白色線條、紅黃色線條、醬色線條等,這種顏色的變化是因為燒制瓷器時窯內溫度不同以及釉料中含鐵成分不同所致。[8]多樣性也表現在線條制作方法上,有剔刻法、瀝粉法和泥條貼塑法等。泥條貼塑法即為“白泥或漿狀化妝土揉搓成條狀的方法做杠,搭成規則狀紋線組、凸貼胎體上、罩透明釉,其余器表則涂施黑釉”。[9]剔刻法即為采用剔刻的工藝在坯體上剔刻出線條,然后再施釉燒制(圖16:剔刻線條紋瓷片標本)[10]。瀝粉法即為采用瀝粉的工藝在坯體表面繪制線條,再施釉燒制。

圖14 黑釉凸白線花口瓶

圖15 籬笆紋線條罐

圖16 剔刻線條紋瓷片標本

四、黑釉粉杠瓷產生的歷史背景因素

黑釉粉杠瓷在宋金時期出現,說明當時的社會背景有促進其發展的推動因素。筆者從社會環境、制瓷技術、港口貿易等方面簡要闡述黑釉粉杠瓷產生和流行的原因。

山東地區較為穩定的社會環境為黑釉粉杠瓷發展提供了必要的社會條件。制瓷業的發展與社會環境因素密切相關。“它的發展趨勢與社會的安定與否、經濟的發展狀況,亦是有著直接的關系”。[11]自1127年金滅北宋,南宋建都臨安始,至1234年金滅亡的百余年間,宋金之間長期處于南北對峙狀態,雙方之間的軍事活動多為討價還價性質的軍事較量,發生實質性戰爭的次數較少。更是在1161 年金世宗完顏雍繼位后,宋金間簽署?隆興和議?,開啟了雙方四十余年的和平局面,雙方進入和平發展軌道。金朝統治者在內政和經濟方面實行了大量勤政節儉、選賢治吏、輕賦重農的政治舉措,開創了“大定盛世”的繁榮鼎盛局面。據?三朝北盟匯編?卷一百十九載:山東的濟南府淄州兩地投降金人,東平府知府棄城而去,未受戰爭影響,其余城池均遭焚掠,加之宋金戰爭的主戰場處于淮河長江流域且宋金隆興和議后的四十余年的和平期,所以山東地區受到戰火的影響相對較小,該地區的陶瓷制造業并沒有因南北分裂而衰落,反而恢復了社會生產。特別是在淄博地區“不僅宋代許多瓷器品種繼續燒造,還創燒了多種新的瓷器品種,許多瓷器的質量甚至超過了北宋時期。”[12]

相對成熟的制瓷技術為黑釉粉杠瓷的流行提供了必要的物質條件。窯內燒造溫度的提高和制瓷工藝的改進是陶瓷生產進步的關鍵科技因素。山東地區具有得天獨厚的煤炭資源,是柴窯向煤窯轉變的自然條件。煤炭資源主要分布在淄博、棗莊、泰安、濟寧等地,這些地區也是制瓷業集中的地區。淄博地區“北宋中期以前的窯爐是以柴為燃料,北宋晚期始用煤作燃料。”[13]棗莊地區中陳郝窯址發現了金代的窯爐及煤渣。燃料的變化促使窯業其他方面如窯具、窯爐結構及施釉裝燒等工藝也隨之變化。這項重要技術的突破,使得爐溫得到提高和控制,從而使得瓷器燒制進一步發展。

港口貿易的興盛促使金代山東地區的制瓷業興盛。山東半島環渤海的墾利海北港是金代重要的與朝鮮半島、日本貿易的港口,在日本和朝鮮于金代同時期的遺址中,常有山東磁村窯等北方窯口的產品出土。[14]這說明金代時期山東淄博地區的制瓷業受到朝鮮、日本出口貿易的影響而繁榮。制瓷業的興盛使山東地區成為戰亂人口聚集地,或許其中就有大批外地窯工。北宋滅亡之前,金兵多次搶掠河北、河南、山西等地,造成當地窯口大批窯工外逃至山東地區。“河北、河南地區的窯工帶來了定窯、鶴壁集窯、當陽峪窯的諸多陶瓷制作和燒成工藝,如覆燒工藝、裝飾工藝、絞胎工藝等。”[15]金代山東地區生產規模較大的窯口有淄博磁村窯、棗莊中淳于窯、泰安西磁窯口等,山東的制瓷業持續發展,產量提高,質量提升,產品不但在本地域銷售,而且河北、河南地區也有出土。在古代港口類遺址膠州板橋鎮遺址和墾利海北遺址出土的瓷器說明,宋金時期山東地區的制瓷業對外出口,影響力較大。

陶瓷上間色線條紋飾在宋金時期出現,必然是受到當時歷史文化等因素的影響而產生。金滅遼宋之后,逐漸占據了淮河以北的大片北方地區,這一地區遠比原統治區大許多。為了鞏固對占領區的統治,金進行了貫穿朝代始終的移民活動。最重要的是將金朝北部的女真、契丹等部族的人口向占領區移民,并以猛安謀克為單位分別駐守在交通軍事重地,即“猛安謀克南下”。同時,將占領區的遼地、宋地人口“移民北上”,移民北上呈現出漸進式特點。從而實現對占領區的統治與充實原領地人口的戰略目的。據?大金國志??三朝北盟會編?等文獻記載,金國移民時,“盡起本國之土人,棋布星羅,散居四方。令下之日,比屋連村,屯結而起。”據史料記載,金南遷移民的主遷地集中山東兩路、河北兩路,即如今的山東、河北、河南、山西地區。據?燕云錄?記載:“河東、河北州縣鎮防守,每州漢人、契丹、奚家、渤海、金人多寡不同。”天會十年“沿河、沿淮及陜西、山東等路,皆駐北軍。”[16]黑釉粉杠瓷的發現地同樣是集中在這些地區。大量外來人口的涌入,人口組成復雜,必然影響到當地的生產生活。女真、契丹等少數民族政治上占統治地位,生產技術手段相對落后,在駐地必然借助漢民族先進技術制作各種生產生活物品。從出土的金代瓷器來看,出現了較多的少數民族風格器物,粉杠瓷即是其中之一。間色條紋裝飾風格是從古代波斯地區經古絲綢之路流傳過來的一種西域裝飾風格,以波斯褲和間色裙為代表。考古發現,這種間色紋的服飾廣泛出現在俑類、絹畫、壁畫等古代藝術品中,如:唐昭陵新城長公主墓壁畫?侍女圖?中侍女穿各色條紋長裙,昭陵陪葬墓鄭仁泰墓胡裝女立俑等。同時,黑釉粉杠瓷黑白相間的色彩搭配所具有的漢民族文化屬性,使其具有了更廣泛的生命力。兩宋時期,水墨畫技法成為中華傳統繪畫的主流技法,黑白二色其所代表的簡約之美更是奠定了傳承至今的中華民族審美基調。黑釉粉杠瓷正是符合了中國傳統文化的審美,才在中國陶瓷史上留下了深刻印記。

五、小結

宋金時期,山東地區社會環境較為穩定,瓷器出口貿易的需求,吸引了許多陶瓷生產人才和技術力量,從而使得山東地區陶瓷業在金代繁榮發展。黑釉粉杠瓷在這一時期出現并流行,是制瓷工藝進步及金代移民外來文化與中原文化相融合的結果。黑釉粉杠瓷在金代初期數量不多,金代中后期大量出現。河北省磁縣觀臺磁州窯遺址發掘中發現,二期出現少量宋代黑釉凸線紋器,在金代中后期不僅數量增加,品種亦有多種,出現了凸線加背彩、分組凸線、均勻凸線等,器型多為罐類。同時期,豫北冀南及山東地區,發現有注壺、瓶、碗、深腹缽等器型。[17]這種出土器物的器型紋飾的豐富和數量的增加,說明金代移民與粉杠瓷出土數量之間的正相關性,更間接證明了其是多元文化融合的產物。

總而言之,宋金時期是山東地區瓷器發展的重要時期,諸如釉彩和瓷胎等都發生深刻變化。黑釉粉杠瓷不但采用了瀝粉、剔刻等坯裝飾技法,而且利用了含鐵釉顏色變化的釉彩裝飾技法,體現了瓷胎裝飾和釉裝飾等制瓷工藝的進步,是山東地區宋金時期古陶瓷代表之一。