元代淄博窯雕釉蓮花雙魚紋折沿盆賞析

許志光

(王漁洋文化研究保護中心,山東 淄博 256400)

2021年6月中旬,淄川三順民俗陶瓷博物館征集到一件刻花瓷盆,據調查該器出土于淄川西河一帶,經淄博窯古陶瓷研究院鑒定,瓷盆為一元代淄博窯所產雕釉瓷器。該盆花紋繁縟,工藝復雜,圖案布局嚴謹,為淄博窯元代瓷器精品,有極高的藝術價值。現就該器予以介紹,并就相關問題試作探討,以求教于學界同仁。

一、器物介紹

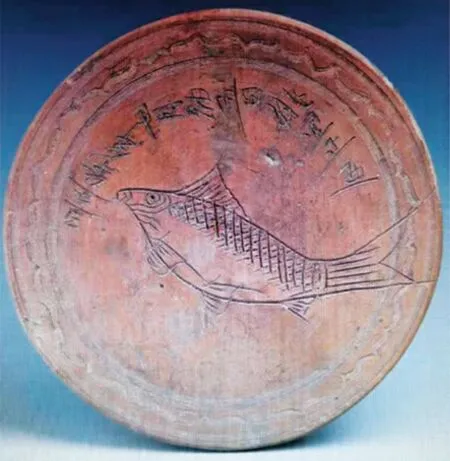

此器完整,品相完好。敞口寬折沿。直腹微鼓,淺寬圈足底,外飾醬釉,內飾青釉。外底爆胎無釉,胎骨較粗硬,呈褐色,為本地俗稱的“地瓜干胎”。內腹壁、底雕刻滿工,釉色晶潤。口徑43 c m,底徑27.5 c m,沿寬5 c m,高11.7 c m。該器內雕釉刻滿紋飾,寬沿刻一圈14組纏枝蓮花,間刻豎線條紋。腹壁雕刻11 組雙線蓮葉紋,上刻弧線相連,上面亦填刻豎線紋,蓮瓣內蓮瓣間刻飾水草云紋。內底外刻飾一周曲帶紋,中間刻兩條肥大的鰱魚,兩魚上下相排,間刻飾蓮花、水葉紋。主題刻紋兩魚方向一致,口張嘴銜草,圓目;尾、鱗、須雕刻細膩,栩栩如生。全器雕刻紋飾分為四層,層次分明:口沿外刻纏枝蓮花,內腹壁刻蓮葉紋,內底外刻曲帶紋,底中刻雙魚、水草、蓮花紋。整體圖案用纏枝蓮紋,單獨蓮葉,水草蓮花,雙魚組成一幅完美的水中蓮花魚紋畫面,布局豐滿,線條流暢,主題突出,刀鋒犀利。間刻飾豎線條紋填空,疏密適度,是一件難得的古代雕釉刻瓷藝術珍品(圖1、圖2)。

圖1 雕釉盆

圖2 雕釉盆內刻紋飾圖案

縱觀這件器物的裝飾圖案,全器滿工,圖案繁縟,層次分明,疏密適度。其雕刻工藝應是先有圖案設計,制瓷工匠在低溫燒制的瓷坯上按圖刻紋,然后再飾白色護胎底釉,最后飾玻璃高溫釉入窯高溫燒制而成。于此證明,這件瓷盆是根據特殊用途而專門設計制作的一件具有特殊使用功能的裝飾器或禮器,故而迄今所見較少,甚為珍貴。

二、窯口及年代

盆是宋元時期常見的日用使用器物,為盛器。關于這件瓷盆的燒制窯口,依據器物造型、胎骨和發掘出土資料推斷如下:(1)該盆外飾醬釉,內飾青釉,外底寬平圈足無釉露胎,且露數圈輪痕,為了便于使用將三支釘痕抹平后又涂一層護胎釉。此器釉色和制瓷技術特征是淄博窯宋元時期常見的制瓷技藝。(2)由外露胎觀察,此盆胎骨較粗,呈褐色,是典型的淄博窯特有的俗稱的“地瓜干胎”。(3)據調查,此盆是近年出土于淄川龍泉西河一帶。凡此三點,推斷此盆為淄博窯坡地窯口生產。

關于這件瓷盆的年代,依據以下四點試作考證。

1.這件瓷盆的器型與淄川區西河坡地窯址1977年5月發掘出土的Ⅲ式瓷盆相同(見報告圖七:7),而盆內魚紋形象與Ⅰ式盤(見報告圖六:8)相同;白底黑花裝飾也是這一時期淄博窯典型的裝飾紋飾,坡地窯址的年代定為金元時期[1](圖3)。

圖3 淄川坡底窯出土魚紋盆

2.該盆內底所畫魚紋與現藏淄博市陶瓷琉璃博物館元代刻魚紋窯具——托盤刻魚相同。據調查,該托盤出土于博山,圓形,素燒粗胎。托盤呈圓形、平整;外有一輪弦紋,褐紅色,有細布紋襯底;內刻飾水波紋和一條魚紋。刻魚張嘴吐水泡,圓目翅尾,似游水狀,極具動感,雕刻細膩,富有藝術感。魚的上部刻:“至正柒年七月初五日姚里畫”十二字年款,明確記載了該器皿的制作使用年代和工匠作者姓氏,此年款也就具有了證明這件窯具所有權的性質。托盤下有圈足支撐。面徑35.5 c m,足徑24 c m,高5.5 c m(館藏編號A0027。圖4、圖5)。這件窯具完整,器型較大,應為晾曬大型器物胎胚所用,且有元代“至正柒年”(公元1347年)款,是目前所知淄博窯僅存的一件有明確年代的元代窯具,十分珍貴。3.縱觀淄博窯制瓷歷史,刻花、劃紋、剔花是宋元時期制瓷的主要裝飾技法,雖然金元時期出現了白釉黑花裝飾技藝,但刻瓷工藝在金元時期仍普遍使用(見坡地窯址發掘報告圖四:13)。

圖4 元代窯具

圖5 元代窯具正面魚紋

4.這件瓷盆的造型亦與坡地窯址二期文化Ⅱ式盆相同(見報告圖九:3)。二期文化定為元代。

綜上所述,這件瓷盆的年代為元代。

三、雕釉工藝探析

雕釉即刻釉,屬刻瓷技藝范疇,它是在涼胎施釉低溫燒器后再刻,故稱雕釉。眾所周知,宋代刻瓷技藝是在胎坯上刻花、劃花或剔花,然后施釉高溫燒成。?中國陶瓷史?在記載北方遼瓷裝飾時指出:“胎上裝飾有刻花、印花、貼花三法。多是在成坯后掛釉前進行的,也有在掛釉后加工的,但所占比例較少……除刻花外,又有雕釉、剔粉、填黑,雕釉是掛釉后再雕刻花紋。”[2]據此考證,這是一件用雕釉工藝而制成的魚紋瓷盆。

據這件雕釉魚紋盆的雕釉技藝考證,雕釉瓷器是淄博窯系瓷器中目前發現唯一的一件。由此可觀雕釉工藝流程為:制坯——晾坯——施釉——低 溫 燒 成——雕 刻 紋 飾——填 飾 護 胎釉——施高溫玻璃釉高溫燒器。雕釉制瓷工藝復雜,刻工嫻熟,而這件瓷盆雕滿紋飾,刻工犀利,圖案層次分明,疏密有序,主題雙魚突出,更顯其立體感,具有較高的藝術研究價值。蓮花紋千百年來深受人們的喜愛,寓意貞潔不俗,顯露它出淤泥而不染的高崇典雅風格。由于南北朝時期佛教的盛行,受其影響蓮花成為唐宋時期瓷器上的主要裝飾藝術。

而魚紋裝飾在陶器上6 000年前的仰韶文化就已出現,后因魚、余同音而具有了富足、富裕的含義,成為吉語的象征被廣泛運用到瓷器的裝飾工藝中。所以這件雕釉瓷盆的主題雕刻花紋蓮花、蓮葉、蓮瓣和魚紋、水草紋、斜線條紋就構成了一幅完美的水中勝景圖案,有吉慶有余(魚)、官運連升、富貴吉祥的美好寓意。故而該器從刻工、制瓷技藝到圖案寓意,都是一件難得的淄博窯瓷器精品,也是淄博窯元代新出現的一種制瓷裝飾技藝,代表了淄博窯系元代制瓷的最高水平。

四、關于淄博窯元代制瓷業漸衰問題的探討

以往研究陶瓷史的著述普遍認為,元代因北方戰亂和明代初年的天災,制瓷業受到重創,出現了制瓷業萎縮和技藝衰落的歷史。1997年版?中國陶瓷史?載:“元代在我國歷史上只存在了97年(公元1271—1368年)。由于當時蒙古族落后的生產方式,給中國的社會經濟、文化發展一度帶來逆轉。”[3]以往在論述淄博窯元代瓷業狀況時認為元代因戰亂窯業生產開始衰敗[3]。縱觀淄博窯的發展歷史,事實上元代制瓷業在繼承了金代制瓷技藝的基礎上又有所發展。如宋金時期淄博窯已知的磁村窯、大街窯、八陡窯、郝家窯和鞏家塢窯至元代繼續大量生產瓷器外,金元時期又新出現了另一制瓷作坊——坡地窯,制瓷規模有所擴大。在制瓷裝飾上大量采用白釉黑花工藝,并創新出現雕釉技藝,進一步豐富了淄博窯制瓷技藝,成功燒制出雕釉蓮花魚紋盆這種雕刻繁縟的瓷器精品。但淄博窯元代制瓷相比繁盛時期的北宋晚期至金代時期,從品類、釉色到精品器物明顯不及前期,其器型略顯粗獷,品類也有所減少,但還保持著持續擴大發展的趨勢,淄博窯元代衰敗跡象不甚明顯。

據研究,淄博窯漸衰的時間當在明代前期。究其原因有三:一是元末明初山東地區天災(即蟲災)較甚,加之戰亂,山東地區人口減少,經濟衰敗。二是據?明史?記載,明代初期山東地區出現了“千里無人煙”的狀況,明朝政權穩定后采取了人口遷移政策,山東地區部分人口是從河北棗強和山西洪洞遷移而來[4],他們不善制瓷技藝。三是據清代孫廷銓?顏山雜記?載,博山地區明代洪武年間琉璃業興起,且已遠銷中亞和南洋地區,部分生產瓷器的工匠轉向琉璃制作[5]。上述原因在淄博窯制瓷歷史上產生了較大影響。明朝前期,淄博地區人口減少,經濟蕭條和制瓷技藝失傳當是淄博窯有所衰退的主要原因。

明代后期由于社會文化經濟的恢復,淄博窯制瓷業得到較快發展。新出現了龍泉、西河、福山、南萬山明清至民國時期制瓷區域中心,大量生產粗大的盆、缸、甕等生活器皿,還新出現了建筑園林陶瓷。明代后期在博山的山頭、八陡地區出現了另一制瓷中心,主要生產日用美術陶瓷,當代淄博陶瓷就是在這兩個中心的基礎上發展起來的。至明代后期,淄博窯各窯口(作坊)間已有了明確的專業分工,從而促進了淄博窯制瓷業的發展,燒制出了青花、粉彩、紅綠彩、釉里紅等高檔釉色瓷器和貢地方官府使用的“貢瓷”[6]。制瓷作坊規模大、產量多、銷售區域廣、專業分工細是這一時期淄博窯業的基本特征。

雖然元末明初因戰亂和天災導致人口驟減對淄博瓷業產生了較大的影響,但由于博山明代以琉璃、陶瓷、煤炭為主要產業的工業城鎮的興起,至使在明代中晚期淄博窯陶瓷業得以較快恢復并得到發展;又因金元時期淄川、博山一帶相對穩定,故而淄博窯業還未出現停工停燒的歷史局面。所以,淄博窯瓷業從北魏時期開始以來的1 400年間,按歷史發展和社會需求在不斷地創新發展,時代蟬聯,至今從未間斷,這在中國瓷業發展史上也是罕見的。按時代發展,淄博窯系在古代形成了五大制瓷中心:一是北魏——唐代,寨里(大張);二是唐代——元代,磁村、鞏家塢、郝家;三是北宋——元代,大街(博山城區)、八陡;四是金元時期,西河、南萬山;五是明代至民國時期,龍泉、西河、福山,山頭、八陡兩個瓷業燒制中心。由此證明,自元代以來淄博窯瓷業出現了我國北方地區少有的持續擴大發展的歷史時期。

這件雕釉蓮花魚紋折沿盆是淄博窯精品,以其高超的制瓷技藝證明元代淄博窯的制瓷水平在國內同時期窯系中屬領先地位,這也是淄博窯之所以成為歷史上著名窯系的又一實物例證。

(此文完成得到了中國殷商文化學會副會長、文博研究館員張光明先生的悉心指導,器物攝影由淄博市博物館研究館員王濱先生完成,謹此致謝!)