基于TIGGE資料的降水預報不確定性傳遞研究

屈 博,馬紅亮,俞 彥,方園皓

(1.黃河水利委員會黃河水利科學研究院,鄭州 450003;2.黃河水資源保護科學研究院,鄭州 450003;3.河海大學水文水資源學院,南京 210098)

0 引 言

水資源緊缺是制約我國農業發展的重要因素[1]。受溫帶季風氣候的影響,我國降水時空分布不均,且年內、年際變化較大,主要集中于汛期少數幾場降水過程,因此如何有效地利用汛期的洪水資源、發揮供水效益,將成為流域水資源管理研究的重要課題,對緩解水資源短缺狀況、提高農業灌溉保障能力具有重要的現實意義[2,3]。

洪水作為一種非常規水資源,兼具“利害”兩重屬性[4],其開發利用面臨著諸多科學技術難題,其中首要的是獲取提前、可靠的暴雨洪水監測預報預測的信息[5]。所幸的是,近年來隨著數值天氣預報模式的發展與成熟,將數值天氣預報產品應用于水文預報系統以延長預報預見期、實現洪水的早期預測預報已經成為可能[6,7]。然而,由于大氣過程的復雜性,目前天氣預報產品仍然存在很大的不確定性,并在隨后的水文過程中進行傳遞與變化,對徑流預報結果產生影響。其中,降水預報不確定性是水文模型輸入不確定性的主要來源,也是徑流預報不確定性的重要來源[8,9]。因此,揭示降水預報不確定性在水文過程中的傳遞特征十分必要。已有研究表明,降水不確定性在水文過程中有增大的趨勢[10,11]。但是,同樣是基于新安江模型,葉金印等[12]卻發現降水不確定性大幅度減小。Yu 等[13]則認為,降水不確定性的傳遞特征與流域尺度相關,在大流域不確定性會變小;反之,在小流域可能會變大(作者指出結論仍有待調查驗證,造成差異也可能與產匯流過程中“誤差抵消”作用不同有關)。此外,現有研究多集中于某一特定預見期(一般為24 h 或48 h),而對傳遞特征隨預見期的變化規律卻關注較少。

本文以涪江流域為研究對象,利用TIGGE 降水集合預報描述降水輸入不確定性,結合分布式新安江模型,分別生成2010-2013年汛期5 個模式6~240 h 預見期的徑流集合預報。在此基礎上,采用平均相對誤差(MRE)和平均相對帶寬(RPI)兩個評估指標,從精度和銳度兩個方面對比分析降水集合預報與徑流集合預報結果,探討降水不確定性在水文過程的傳遞特征,并研究其隨預見期延長的變化規律。

1 研究區與數據

1.1 研究區域

涪江是長江支流嘉陵江的右岸最大支流,本文選取涪江小河壩(三)水文站以上流域為研究對象,形狀狹長,面積約2.9 萬km2。地勢自西北向東南傾斜,上游地處高山區,海拔在1 000 m以上,最高處雪寶頂達到了5 588 m,中下游以盆地為主,海拔在200~600 m,地勢起伏平緩,見圖1。

圖1 研究流域概況Fig.1 Overview of the Fu River basin

流域降水充沛,多年平均降水量在800~1 400 mm,但主要集中于6-9月,占全年的80%以上[14]。徑流主要來源于夏季降雨,多年平均流量約490 m3/s,徑流深約540 mm。流域內土地開墾率高,農作物以水稻、小麥、玉米、油菜、棉花、甘蔗為主,是四川省主要糧棉產區之一,對水資源需求較大,因此灌溉和供水歷來是涪江開發利用的重要目標。

1.2 TIGGE數據

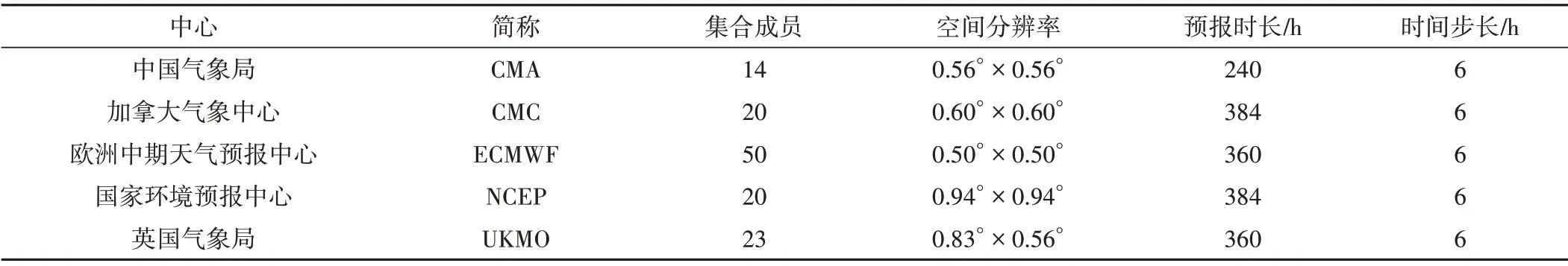

TIGGE 數據中心歸檔了全球范圍內12 個數值天氣預報中心的集合預報產品[15]。通過數據資料的完整性分析,本文選取CMA、CMC、ECMWF、NCEP和UKMO 5個模式的降水集合預報產品,時間范圍為2010-2013年6月1日至9月30日,見表1。

表1 本文選取的TIGGE降水集合預報資料Tab.1 TIGGE ensemble precipitation forecast data used in this study

為便于計算分析及水文應用,本文對TIGGE 降水集合預報數據進行了時空一致性處理:時間上,將各模式的預報時長統一為240 h;空間上,將各模式的空間分辨率統一轉換為子流域尺度。考慮到TIGGE 格網數據與子流域的空間尺度較為接近,因此本文對格網數據按面積比例直接進行合并轉換(表2),以盡可能減少數據尺度轉換的誤差[16]。

表2 子流域及格網分布情況Tab.2 Distribution of subcatchments and grids

1.3 觀測數據

收集了2010-2013年流域內平武、涪江橋、三臺、天仙寺、射洪和小河壩(三)6個水文站點的觀測流量數據以及64個雨量站點的觀測降水數據(見圖1),數據來源于長江水利委員會水文局水雨情信息庫和水文年鑒。

與TIGEE 數據一致,觀測數據的時間步長也統一處理為6 h。此外,根據雨量站點與子流域的空間拓撲關系,采用算數平均法將站點觀測降水數據轉換到子流域尺度,用于分布式新安江模型的驅動及降水預報的評估。

2 模型與方法

2.1 分布式新安江模型

新安江模型是20 世紀六七十年代由趙人俊教授提出的,是中國水文科學領域最具原創性的學術成果。多年來,已在國內的濕潤、半濕潤地區得到了廣泛的應用[17]。涪江屬于濕潤流域,能夠滿足新安江模型的適用條件,因此選用新安江模型進行模擬計算。

新安江模型是一個概念性流域水文模型,其產匯流模擬的基本計算單元為子流域。本文根據流域自然邊界條件及站網分布情況將研究流域劃分為7個子流域(圖1和表2),并利用各子流域控制水文站點的觀測流量數據分別進行模型參數率定,方法選用SCE-UA 自動優選法[18]。其中,平武~江油子流域的觀測流量數據缺失,故將其與江油~涪江橋子流域合并進行參數率定,其他5個子流域則根據各自控制站點的觀測數據分別率定。

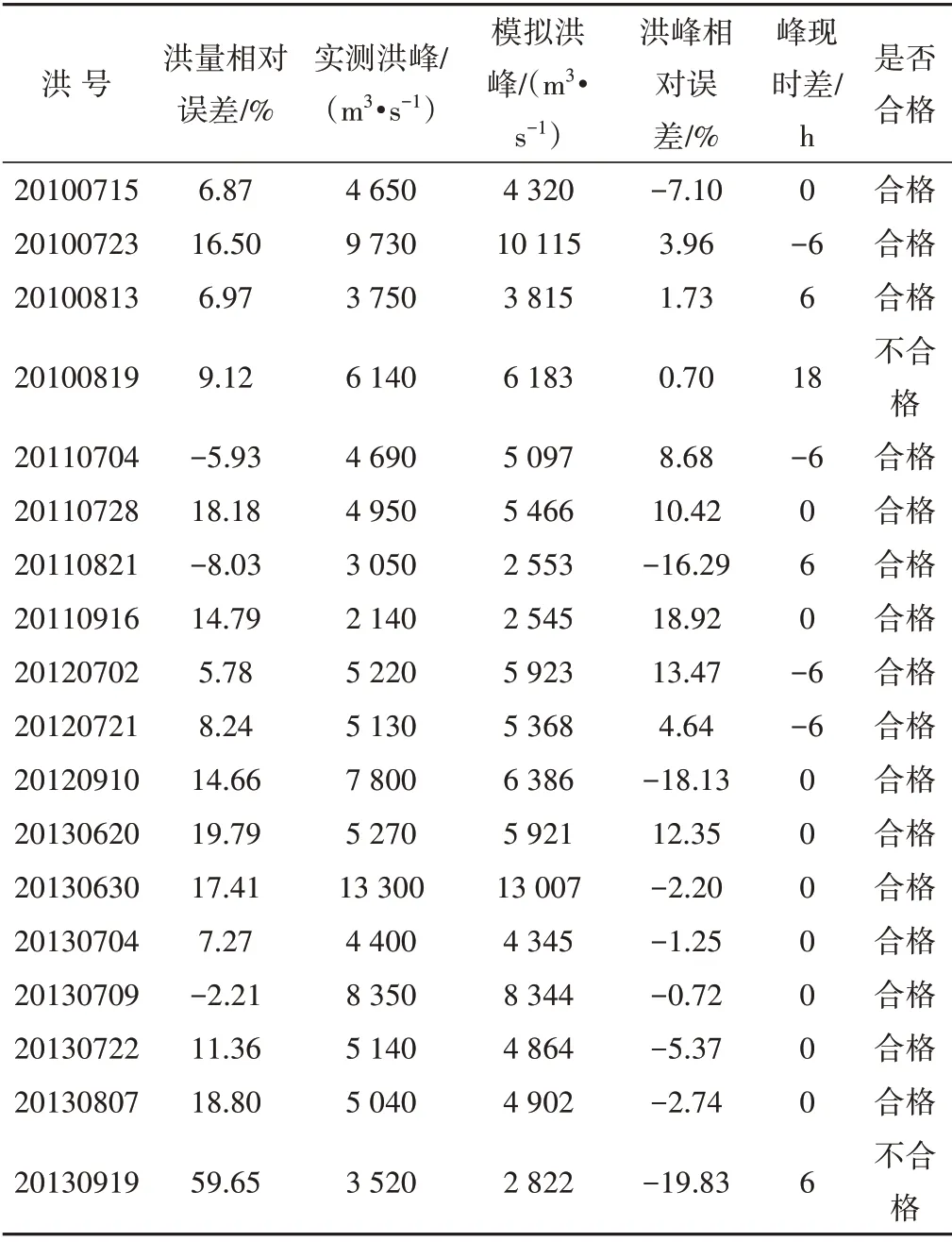

本文選取2010-2013年18 場洪水進行模型參數率定,模擬結果如表3所示。可以看出,18場洪水的洪峰相對誤差都小于20%。其中有16 場合格,合格率為88.89%,模擬效果良好,可用于涪江流域的徑流預報作業。

表3 小河壩(三)站模擬結果Tab.3 Simulation results of the Xiaoheba hydrologic station

2.2 徑流集合預報

將TIGGE 降水集合預報輸入到分布式新安江模型,進行水文計算。模型運行時,預報起始時刻以前的降水輸入采用觀測數據,之后的采用TIGGE 降水集合預報數據。新安江模型與TIGGE 降水預報的運行規律一致,研究期內每天發布一次徑流集合預報。每次預報由不同模式降水集合成員依次驅動分布式新安江模型得到,包括CMA、CMC、ECMWF、NCEP 和UKMO 5 個模式127 個預報成員,且每個成員具有6~240 h預見期(共40個時次)。

2.3 評估指標

相對于傳統的單值確定性預報,集合預報結果是一組可能值的集合。因此,進行評估時不但要考慮預報與對應觀測值的統計一致性,即精度,還要考慮集合區間的寬度,即銳度[19]。本文初選平均絕對誤差(MAE)作為精度指標、平均寬度(PI)作為銳度指標,對降水集合預報和徑流集合預報分別進行評估。但降水和徑流的數量級相差較大,不便于直接對比,因此選擇平均相對誤差(MRE) 和平均相對帶寬(RPI)進行替代。

MRE是絕對誤差與觀測值的比值,能夠反映預報精度。考慮到站點的觀測降水量在很多情況下為0,計算MRE值時很容易出現錯誤,為盡可能避免這個問題,本文的MRE使用公式如下:

式中:fi為預報值,可使用集合平均值或中位值。有研究指出[20],對于高偏態分布的變量如降水、徑流等,集合中位值得到的效果通常比平均值更好,故本文選取集合中位值;oi為對應的觀測值;N為子流域數目。需要說明的是,汛期涪江流域降水較多,本文采用上式進行計算時,未出現分母為0 的情況。

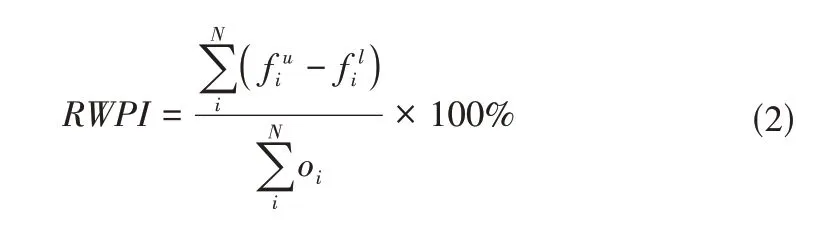

RPI為預報區間寬度與觀測值的比值,能夠反映預報銳度,使用公式如下:

式中:f ui和f li為預報區間的上邊界和下邊界,分別為預報分布的第5 和第95 百分位值(一般采用90%預報區間)。當預報區間寬度過大時,預報將失去使用價值,因此RPI取值越小越好,理想狀態下為0。需要注意的是,為消除水文模型不確定性對徑流結果的影響,更加準確描述降水不確定性的傳遞特性,本文采用水文模型的模擬徑流結果代替觀測值oi,對徑流集合預報結果進行評估。

3 結果與分析

分別計算2010-2013年5 個模式降水集合預報和對應徑流集合預報的MRE和RPI值,并進行對比分析,研究降水不確定性在水文過程的傳遞特征。為進一步探討不確定性傳遞特征隨預見期的變化規律,本文將各模式預報數據處理為40 個(6~240 h)具有相同預見期的數據序列,每個序列包括6月1日-9月30日期間122 個預報時次的數據。在此基礎上,逐次統計不同年份不同預見期122個預報時次評估指標的均值。

3.1 精度評估分析

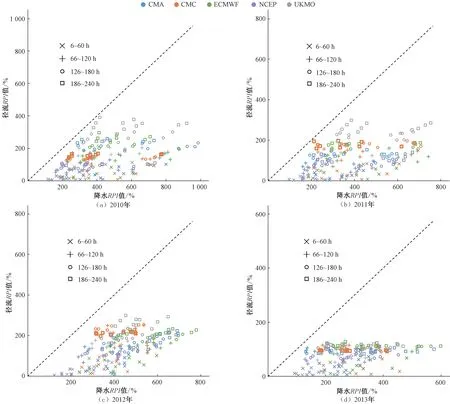

將2010-2013年各模式降水集合預報和對應徑流集合預報的MRE值繪制為散點圖,如圖2所示。為了更佳的展示效果,圖中對不同預見期的數據點進行了合并處理,分為6~60、66~120、126~180和186~240 h四組。

圖2 各模式降水集合預報與徑流集合預報的MRE對比圖Fig.2 MRE comparison of the ensemble precipitation forecasts and the ensemble runoff forecasts

對比不同年份可以看出,降水預報和徑流預報的MRE最大值都呈現逐年減小的趨勢,前者從最大的244.34%減小為165.74%,后者從115.23%減小到64.14%。逐年計算5 個模式預報在6~240 h 預見期(40 個時次)的MRE平均值,得到2010~2013年的降水預報MRE值分別為139.06%、124.43%、122.43% 和113.08%,徑流預報分別為55.47%、42.83%、45.04%和42.59%,整體也呈現明顯減小的特征。這說明,TIGGE 降水預報精度在4個年份是不斷提升的,相應地,徑流預報精度也不斷得到提升。

對比不同模式可以看出,CMC、ECMWF 和NCEP 的數據點相對集中,主要落在左下角,這說明3個模式降水預報和徑流預報的MRE值小于其他模式,預報精度較高。相對而言,UKMO 的數據點主要落在右上部,預報精度最低,CMA 次之。計算不同模式預報在6~240 h 預見期(40 個時次)的MRE平均值,得到降水預報的MRE值為:CMC(106.49%)<ECMWF(113.01%) <NCEP (120.41%) <CMA (135.97%) <UKMO(147.88%);徑流預報為:CMC(38.42%)<NCEP(40.49%)<ECMWF(41.36%)<CMA(53.52%)<UKMO(58.63%)。

對比降水預報和徑流預報可以看出,不同年份、不同模式的數據點全部落在參考線的下方,也就是說,徑流預報的MRE值明顯小于降水預報。隨著預見期的延長,數據點整體朝上方移動,不斷向參考線靠攏。這表明,徑流預報精度的衰減速度快于降水預報,二者的MRE差值隨不斷減小。計算5個模式預報的MRE均值發現,降水預報與徑流預報的差值從6~24 h 預見期的109.56% 持續減小為222~240 h 預見期的65.12%。本文認為出現這種情況的原因是,隨著預見期的不斷延長,流域前期影響條件如土壤含水量、地下水水位等,對徑流預報的“有益效果”逐漸減弱,而降水輸入的影響不斷增大[21,22]。

3.2 銳度評估分析

將2010-2013年各模式降水集合預報和對應徑流集合預報的RPI值繪制為散點圖,如圖3所示。對比不同年份可以看出,降水預報和徑流預報的RPI呈逐年減小的趨勢,也就是說,銳度也得到持續提升。對比不同模式可以看出,NCEP 的數據點集聚在左下角,其銳度最高。但與MRE評估結果不同的是,各模式降水預報與徑流預報的RPI排序并非一致, 前者為: NCEP (327.73%) <CMC (379.18%) <UKMO(396.47%)<CMA(404.21%)<ECMWF(475.35%),后者為:NCEP (72.07%) <CMA (117.55%) <CMC(128.82%)<ECMWF(131.30%)<UKMO(156.78%)。這說明,水文復雜非線性過程對各模式起到了不同程度的改進作用。

圖3 各模式降水集合預報與徑流集合預報的RPI對比圖Fig.3 RPI comparison of the ensemble precipitation forecasts and the ensemble runoff forecasts

對比降水預報和徑流預報可以看出,與MRE評估結果近似,數據點全部落在參考線的下方,即徑流預報的RPI值小于降水預報。但不同的是,隨著預見期的延長,數據點除朝上方移動外,還有向右方移動的趨勢。這表明,降水預報銳度的衰減速度快于徑流預報,二者的RPI差值隨著預見期不斷增大。計算5 個模式的RPI均值發現,降水預報與徑流預報的差值從6~24 h 預見期的234.86%持續增大為222~240 h 預見期的312.40%。

4 結 論

利用TIGGE 5 個模式降水集合預報驅動分布式新安江模型,開展了降水不確定性傳遞研究,結果表明:

(1)TIGGE 降水預報的精度和銳度均呈逐年提升的變化趨勢,徑流預報也隨之不斷提升。對比5個模式發現,CMC和NCEP 綜合較優,可用于涪江流域氣象水文耦合徑流預報,為加強流域水資源管理、提高農業灌溉保障力提供支撐。

(2)經過分布式新安江水文模型后,TIGGE 降水預報的精度和銳度在不同年份、不同預見期均得到大幅提升,其不確定性大幅減小。

(3)隨著預見期的延長,水文模擬對精度的改進作用逐漸減小,降水預報與徑流預報的MRE差值從6~24 h 預見期的109.56%持續減小為222~240 h 預見期的65.12%;但對銳度的改進作用逐漸增大,降水預報與徑流預報的RPI差值從6~24 h預見期的234.86%持續增大為222~240 h預見期的312.40%。