基于影響風電消納關鍵因素的分析與研究

大唐陜西發電有限公司新能源分公司 張 鵬

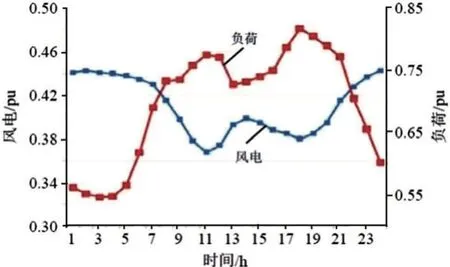

目前,影響大規模風能消納的關鍵因素主要是風能資源的不確定性以及區域分布的錯位和不集中。由于儲能目前是一個難題,通常采用“發電—供電”模式來確定供需比[1]。如圖1某地區日總負荷和風電功率曲線所示。

圖1 日用總負荷與風電出力曲線圖

從圖中曲線上可以看出,電力負荷曲線不是平滑直線,在白天和晚上存在用電高低峰,特別風電出力最低時占負荷僅有2.8%,因此調整峰是不可避免的。

基于上述這種情況,一方面需要通過建設富裕機組來滿足高峰時段電能的電消耗需求,可以從圖2中看出風電出力與電網負荷存在較強的反調峰特性;另一方面,還需要采取整個電氣系統優化進行“削峰填谷”調整。由于目前風電的大規模接入電網,對電力系統的監管能力提出了更大的挑戰,這主要體現在發電側和用戶之間的時間位移和地域錯位[2]。時間位移體現在兩方面:一方面反映在風力發電和電力負荷之間的錯位;另一方面反映在資源配置問題上,在晴天和其他無風條件下,風力發電量將顯著減少,與可控火力發電廠不同,風能的不確定性已成為電網面臨的主要挑戰之一。地域的錯位:大規模或者大裝機容量的風電主要分布在西北部和北部,而用電大戶需求主要集中在中東部,因此存在地域上存在錯位[3]。針對上述風電消納面臨問題,本文提出了一些風電消納的關鍵技術可以有效對風電消納問題得以解決。

圖2 風電出力與電網負荷存的反調峰特性圖

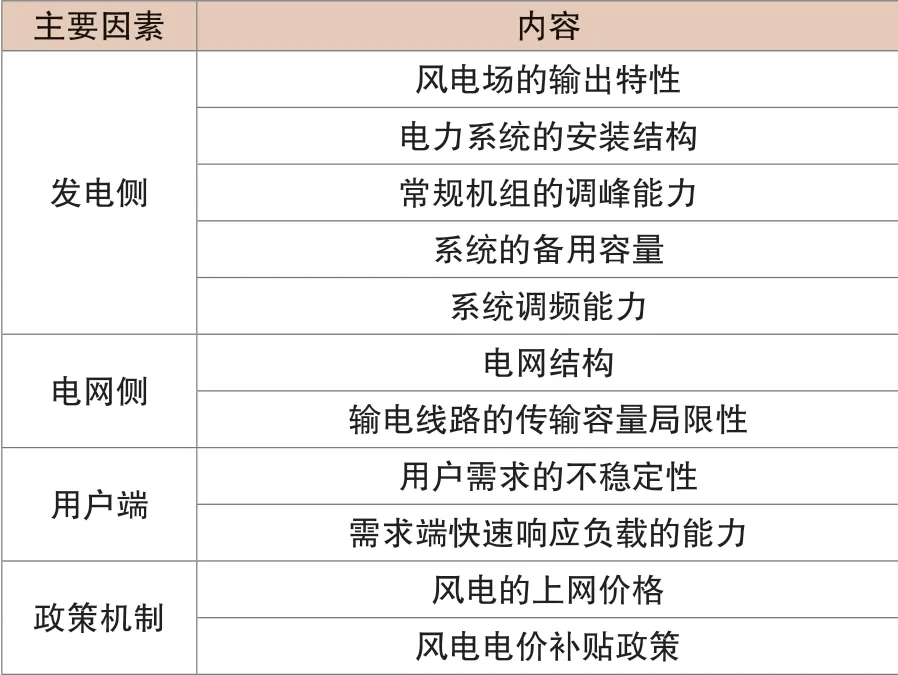

1 風電消納能力影響要素

根據相關研究統計和數據,影響風能消費能力的主要因素可歸納為四個方面:發電側、電網側、用戶端和政策機制,其具體相關內容如表1所示。文中以風電消納為中心,從發電側、電網側、用戶端和政策機制等不同方面提出影響風電消納的技術原因。發電側主要采取科學發展可再生能源,促進煤電有序發展,合理組織各類供電項目建設和運行進度,加大對落后煤電產能的關閉和技術改造力度,加快蓄水儲能、天然氣發電等調峰項目建設,提高調峰能力,推進可再生能源全面應用;電網方面主要采取提高電網規劃和布局,以提高電網可再生能源消納能力,擴大電能的輸送,提高可再生能源輸送量,優化適應可再生能源獲取特點的電力調度運行模式,確保可再生能源優先消納和交易合同的履行;用戶端主要支持消費,靈活引導終端用戶優先使用可再生能源,完善可再生能源使用的市場機制,鼓勵可再生能源參與電力市場交易。這些因素的綜合作用共同決定了風能的消納能力。因此,在評估影響風能消納的因素時,我們可以從兩個方面進行研究和分析:一是技術原因;另一個是經濟政策。

表1 影響風電消納能力的主要因素

1.1 影響風電消納的技術原因

1.1.1 風電場發電側的影響

由于風力發電的隨機性和間歇性的原因與火電機相比,存在著電壓監管和系統穩定性等問題。目前,由于受風能檢測設備落后性、檢測能力局限性、風電并網技術不完善等原因,導致大多數現有風力發電機機組仍然缺乏系統電壓調節、有功系統功率和無功功率以及低壓自切換輔助電源的技術。如果風電系統發生故障,可能會發生脫網運行,這將直接危及整個電網的穩定性。

1.1.2 電網側影響

風電并入電網系統能力主要取決于整個電網負荷消納能力和系統調峰能力。而電網系統的調峰能力和常規備用機組的裝機容量又限制了并網風電的規模性。此外,電力結構與風力發電的并網規律又有著密切關系如下:

大規模的風力發電或大容量風電機組接入電網對電網的安全性存在潛在的安全隱患;用電端的需求量與風電容量之間存在不匹配;電網不合理的調度方式限制了風力發電的消納能力。

1.2 影響風電消納的經濟政策

1.2.1 經濟原因

1.2.1.1 補償金額不足

目前,為了鼓勵風電的發電,其上網電價應該高于傳統不可再生資源發電的上網電價。此外,由于電網公司上網電價的上調就意味著新能源發電的利潤就會有所減少。目前,雖然國家為電網公司接受的風能發電提供了一些補償,但這種補償不足以鼓勵電網公司積極接納風電的消納。

1.2.1.2 補償機制缺乏完善性

大型風電的建設又存在很多基礎設施項目,但按照國內目前標準建立的風能接入電力系統的補貼還是較低,并且沒有完善的激勵投資補償機制,這使得風能項目難以及時收回投資款,這在客觀上限制了風電的發展和消納能力。

1.2.2 政策原因

1.2.2.1 項目審批漏洞

當地政府機構不同的審批標準導致風電建設缺乏完善的布局與規劃,并且電網建設相對于風電建設、投用的速度存在滯后性,最終導致風電消納能力和容量更加困難。

1.2.2.2 不合理的供應政策

當前不合理的供應政策不能鼓勵用戶端積極消納風電。

2 風電消納控制策略

2.1 風能配置或布局將消納視為硬約束

風能配置或布局原則上應遵循集中與分散并重的發展機制,即在“三北”等風能資源豐富的地區大規模投資建設風電場,并跨地區接入電網與輸送同步實施;對于分散在中東和南部等風資源稀缺地區的風能項目的開發,采用了低壓接入電網和當地消納的機制。

2.2 用一般思維解決局部問題

目前,我國能源體系仍處于不完善階段,體現在能源效率低、能源體系不協調、新能源體系包容性差。在發展模式、體制機制等方面還存在一些問題,為此提高電力系統調峰能力是供電側體制改革的重要內容,也是優化電力系統、提高運行效率的重要保證。

2.3 從減少行政干預到建立市場機制

根據相關研究,風電的開發通常要經歷三個階段:

第一階段為風能開發階段。此階段風能開發投資資金大,價格沒有參考范圍;第二階段為風能規模的擴大或系統化。此階段經過改進和完善后可減少項目資金,相應調整上網電價,適當降低國家政策性補貼相關費用;第三階段為規模化地風電將參與市場招標,并相應地逐步取消對國家政策和其他扶持政策的貢獻。

在目前情況下,國內的風電仍處于第二階段。風電作為一種新能源,在開發和使用也在很大程度上依賴于政治補貼,但是市場競爭機制的缺乏完善。

3 風電消納關鍵技術

由于目前國內大規模在風能資源富余的地區投資建設風電場,風電棄風問題一直難以解決,但風電是國家可再生能源發展的重要組成部分。隨后,國家還制定了一系列支持風能發展的政策,其中一些省份還根據當地現狀發布了風能規劃方案。在布局預案計劃中,大多數使用相同電壓等級來接入約60%的系統負載(最小或平均),這與負載消納的估計值處于同一水平。

3.1 儲能技術

由于風能固有的隨機性、間歇性和波動性,也是棄風限電的客觀原因。而儲能技術是有利于電力系統調峰、促進可再生能源大規模發展的重要技術手段之一。同時,它還可以促進電網規劃布局、調度管控、運行調節和運行方式的轉變等優勢,并成功應用于發電、輸電、配電和用電等電力系統每個關鍵環節。如果應用于分布式風能,效果會更佳,它可以跟蹤調度規劃日期,進行計劃輸出規劃和功率控制,從而提高風力發電的可靠性和穩定性。目前,可以基于大數據和智能電力監管軟件,實現風力發電和儲能的全面協同與監控控制。

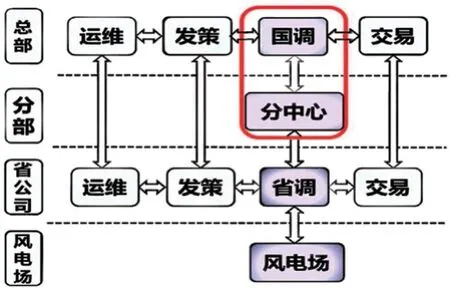

3.2 調度優化技術

優化電力系統運行調度,其規范如圖3所示。過去,電力系統的快速調峰是在風電發電出力的不穩定階段進行的。但是目前可以在儲能設備開發和應用的基礎上,在分布式風能過剩的情況下儲存能量,并在用電峰期和發電側電力匱乏的情況下用作額外的備用電源。該種調度方式對風電并網帶來的不確定性具有良好的風險規避效果,但由于投資成本過高,在短時間內難以應用。

圖3 風電優化調度規范

目前,隨著間歇性分散風能并網,為了保證電力系統的電力平衡,可以引入橫向水平響應機制進行調節,通過高效、完整地利用各種間歇性能源,可以實現資源整合,這對提高供電的整體適應性和可靠性起到了重要作用[4]。風能進入電網后,對電網的電能質量、頻率控制、電壓調節、安全穩定等都有很大的影響。因此,要優化整合電網調度方式,重復利用和重組現有資源結構,充分利用火電機組深度調峰和水電站蓄水儲能嗎,采用合理的調度方式和手段,控制風電場的發電量,增加不同電網的相互調峰協助和區域性交叉電力交易模式,降低風能并入電網的影響。

3.3 微電網技術

微電網技術是一種集發電、配電、輸電和用電于一體的小型電力系統,可以實現局部電力系統的平衡和優化問題,基于上述微電網技術也被認為是配電系統中一種可靠電源。經現有的研究和實踐表明,將分布式風能以微電網的形式整合和分配到電力系統中,并與電網相互支持,是充分利用分布式風能效益的有效途徑。在電網發生災害時,有助于向重要負荷持續供電,避免間歇性供電對周邊用戶用電的直接影響,此外還有助于優化可再生能源的利用,減少峰谷損失。

3.4 虛擬同步機技術

虛擬同步機技術是新一代智能電力控制技術。它整合并優化“源網荷”方案的清潔發展。該技術模型是基于電網的傳統物理結構,依托互聯網和現代信息通信技術,實現發電側的多源交互和各分布式發電機組負荷側的靈活交互,在電網中存儲電力和用戶負荷,優化市場交易的協同控制和運行,為電力系統提供調峰、調頻等功能。虛擬同步機技術也構建了一種互聯、智能、互動、靈活、安全、可控的電力系統,為清潔能源消納和低碳能源轉型提供前瞻性解決方案。此外,創新探索附近的風能消納方式對促進風能消納也非常重要,如風能供暖、風能制氫和多種互補能源模式的發展。